Bei Fachdiskussionen und Berichten in den Medien über Strategien zur Energiewende steht oft der Strombereich im Vordergrund. Die industrielle Abwärme führt hingegen nach wie vor ein Schattendasein – zu Unrecht, denn das Potenzial ist groß, wie folgende Zahlen zeigen: Laut einer Studie des Fraunhofer ISI aus dem Jahr 2021 war der Industriesektor für rund 23 Prozent des deutschen Endenergiebedarfs verantwortlich. Der Wärmeverbrauch macht fast 70 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs der Industrie aus. Davon nimmt die Prozesswärme mit 68 Prozent den größten Anteil ein. Insgesamt ergibt sich für Deutschland im Jahr 2021 ein Abwärmepotenzial von etwa 67 Terawattstunden, was etwa 15 Prozent des gesamten industriellen Wärmeverbrauchs entspricht.

Das für Baden-Württemberg in einer Abwärmestudie dargelegte theoretische Abwärmepotenzial liegt bei 5,4 bis 9,3 Terawattstunden pro Jahr. Das entspricht zwischen neun und 15 Prozent des Endenergieverbrauchs der baden-württembergischen Industrie. Gemittelt und vereinfacht heruntergebrochen: rund zehn Prozent des Jahresbedarfs an Raumwärme und Warmwasser der privaten Haushalte in Baden-Württemberg (rund 500.000 von fünf Millionen Haushalten insgesamt).

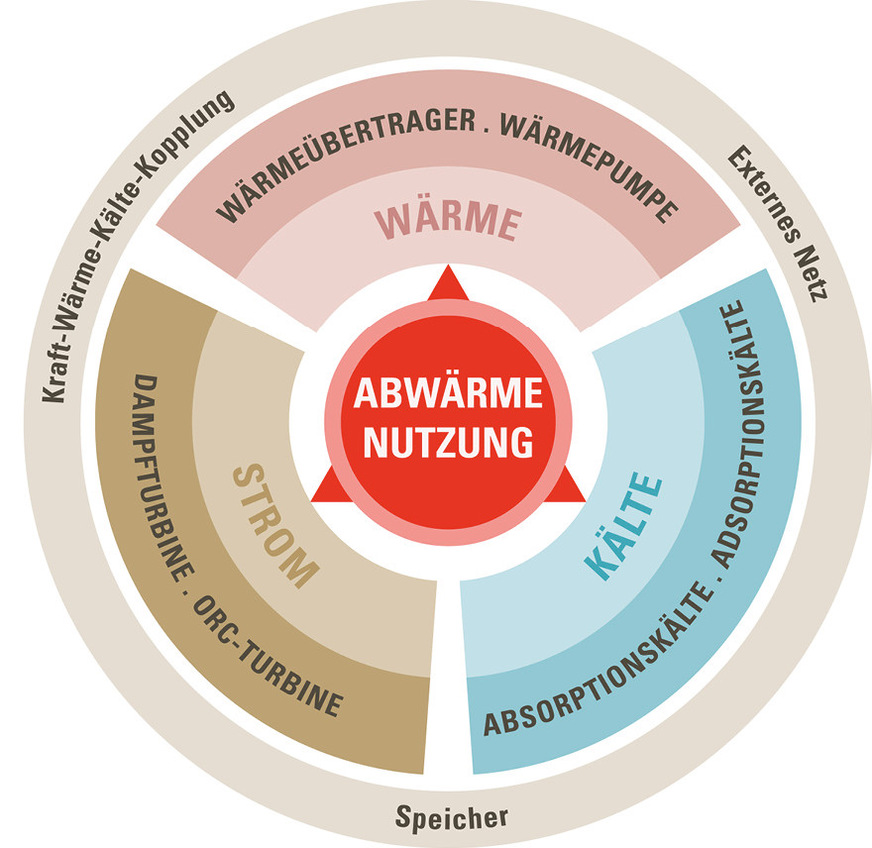

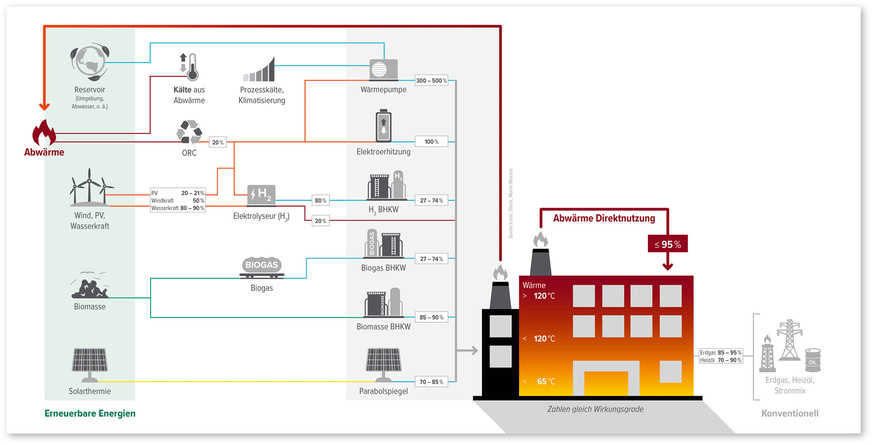

Aktuell gibt es mehrere Aspekte, die die eigene Abwärme für Unternehmen mehr ins Licht rücken und das Thema für Energieberatende attraktiv machen. Dies sind zum einen gesetzliche Rahmenbedingungen, Berichtspflichten, aber auch Fördermöglichkeiten und die steigende CO₂-Bepreisung. Auch werden die Gaspreise für die Industrie mittel- bis langfristig nicht auf dem derzeit niedrigen Niveau bleiben. Das erhöht spürbar den Bedarf für Abwärmeberatungen und die Nachfrage nach Know-how in Abwärmenutzungstechnologien wie Ab- und Adsorptionskältetechnik, Hochtemperaturwärmepumpen, Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung, ORC-Anlagen, kalte Nahwärmesysteme (Abb. 1).

Energieeffizienzgesetz gibt den Rahmen vor

Mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) schafft die Bundesregierung erstmals einen sektorübergreifenden Rahmen für das Energiesparen. Es legt Energieeffizienzziele für Primär- und Endenergie fest, die im Jahr 2030 erreicht werden sollen. Grundlage sind die neuen Vorgaben der EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED) für Deutschland. Das Gesetz ist am 18. November 2023 in Kraft getreten. In den Abschnitten 3 und 5 sind Pflichten für Unternehmen und in Abschnitt 4 speziell für Rechenzentren dargelegt. Der komplette Abschnitt 5 besteht nur aus den beiden Paragrafen § 16 und § 17 und trägt lediglich die Überschrift „Abwärme“!

Unternehmen mit einem durchschnittlichen Jahres-Endenergieverbrauch von mehr als 7,5 Gigawattstunden innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre sind nach EnEfG verpflichtet, ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 oder ein Umwelt-Managementsystem gemäß EMAS einzurichten, entweder bis spätestens 18. Juli 2025 oder nach Ablauf einer Übergangsfrist von höchstens 20 Monaten, wenn der oben genannte gesetzlich definierte Grenzwert vorliegt. Darüber hinaus sind zu erfassen:

Außerdem müssen die Unternehmen darlegen und bewerten, ob und wie sich die Abwärmerückgewinnung und -nutzung umsetzen lässt. Zudem sind technisch umsetzbare Einsparmaßnehmen bei der Endenergie zu identifizieren und zu dokumentieren, die außerdem nach DIN EN 17463 (VALERI) hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit zu bewerten sind.

Letzteres gilt übrigens auch für Unternehmen mit einem geringeren Endenergiebedarf. Liegt deren jährlicher Gesamt-Endenergieverbrauch innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre über 2,5 Gigawattstunden, müssen für alle Endenergie-Effizienzmaßnahmen, die sich als wirtschaftlich erweisen, Umsetzungspläne binnen drei Jahren entwickelt und veröffentlicht werden.

Das EnEfG schreibt außerdem vor, die entstehende Abwärme nach dem Stand der Technik – soweit dies möglich und zumutbar ist – auf den Anteil der technisch unvermeidbaren Abwärme zu reduzieren oder durch entsprechende Konzepte und Technologien wiederzuverwenden. Dieses Vorgehen entspricht der sogenannten Abwärmekaskade (Abb. 2).

Bild: UTBW

Unternehmen müssen ihre Abwärmedaten ausweisen

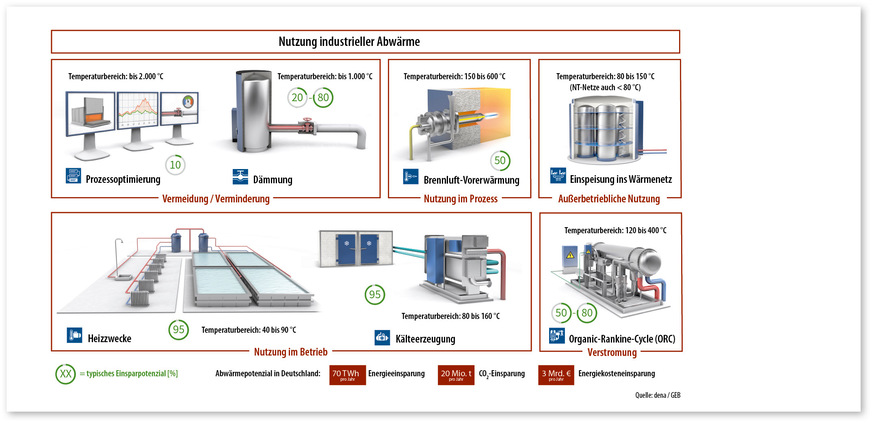

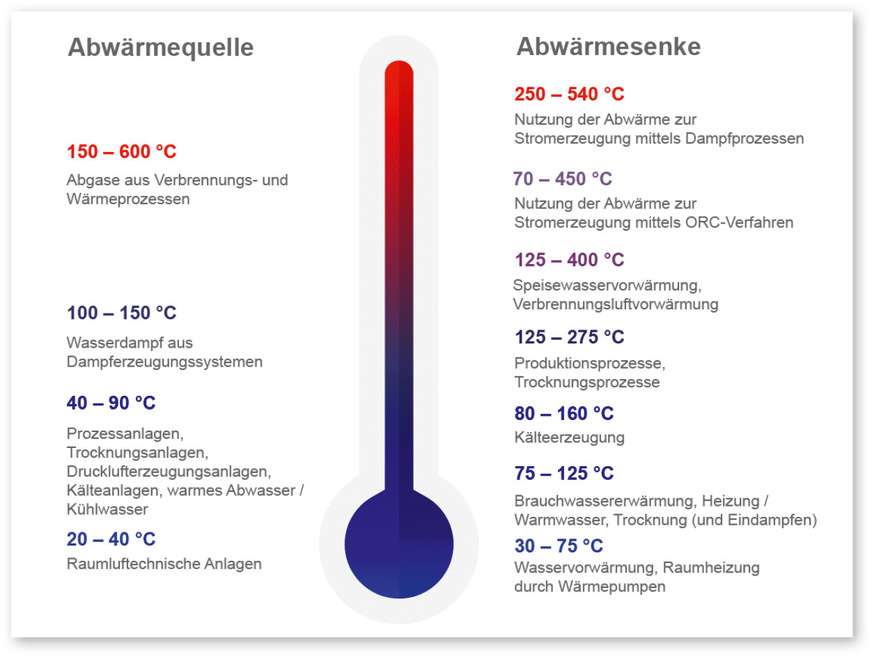

Im EnEfG wurde auch die Plattform für Abwärme – kurz PfA – eingeführt. Diese soll als eine Art Abwärmekataster erstmals bundesweit eine Übersicht zu gewerblichen Potenzialen geben. Ziel ist es, diese Abwärme nutzbar zu machen und damit die Energieffizienz in Deutschland zu steigern. Dafür werden die Abwärmedaten von allen Unternehmen mit einem Gesamt-Endenergieverbrauch von mehr als 2,5 Gigawattstunden pro Jahr auf einer öffentlichen Plattform bereitgestellt und für andere Unternehmen, aber auch für regionale EVU und Stadtwerke, Wärmenetzbetreiber und Kommunen vor Ort sichtbar gemacht. Damit sollen mögliche Abwärmequellen und -senken (Abb. 3) zusammengebracht werden, um so die Dekarbonisierung der Wärmenetze voranzubringen. So lassen sich Abwärmepotenziale identifizieren, die sowohl außerhalb wie auch innerhalb des Unternehmens genutzt werden können.

Die in der PfA abgeforderten Werte und Daten erscheinen auf den ersten Blick nicht als übermäßig komplex oder kompliziert, haben es jedoch in sich, da sie sich auf jedes „wesentliche Abwärmepotenzial“ einzeln beziehen und anzugeben sind. Nach § 17, Absatz 1, Nummer 3 bis 6, sind folgende Angaben verpflichtend:

Die Definition des „wesentlichen Abwärmepotenzials“ hat zu Diskussionen in der Fachwelt bezüglich der Bagatellgrenzen geführt. Aktuell gilt folgendes: In einem ersten Schritt betrachtet die Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) keine diffusen, sondern nur in Rohrleitungen, Kanälen oder Abgasrohren geführte Abwärmepotenziale mit einem jährlichen durchschnittlichen Temperaturniveau von 20 °C und höher als wesentlich. Diese müssen bei der erstmaligen Meldung im Portal bis spätestens 1. Januar 2025 berücksichtigt werden.

Strukturiertes Vorgehen bei Abwärmeprojekten

Grundsätzlich sollte bei Abwärmeprojekten in der Industrie immer strukturiert vorgegangen werden – ganz gleich, ob gemäß Förderrichtlinien oder davon unabhängig durchgeführt. Geklärt sein sollte im Vorfeld folgendes:

Erst wenn die Energieflüsse aller thermischen Prozesse kritisch hinterfragt und alle möglichen Optimierungen erfolgt sind, welche die Abwärmemenge verringern, ist das Ableiten von Abwärmepotenzialen sinnvoll. Sonst besteht die Gefahr von falscher, meist überdimensionierter Systemauslegung. Sind diese Fragen geklärt, stehen folgende Schritte an:

Man sollte bedenken, dass eine Abwärmesenke oftmals auch eine Abwärmequelle sein kann und Abwärmesenken auch außerhalb des analysierten Unternehmens liegen können, zum Beispiel bei benachbarten Firmen oder einem Wärmenetz. Zu empfehlen ist das Anwenden einer sogenannten Abwärmekopplungsmatrix, also einer strukturierten Übersicht aller potenziellen Abwärmequellen und -senken. Mithilfe dieser Übersicht aller thermischen, räumlichen und zeitlichen Prozessparameter reduziert sich die Anzahl aller theoretisch möglichen Kopplungen zwar recht schnell, man übersieht so aber auch keine mögliche sinnvolle Paarung von Abwärmequelle und -senke. Abwärmenutzung ist – zusammen mit den erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff – ein wichtiger Baustein zur Dekarbonisierung der industriellen Prozesswärme (Abb. 4).

Bild: dena/GEB

Abwärme als Geschäftsfeld für Energieberatende

Die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zertifizierten und zugelassenen Energieauditoren weisen in der Regel die fachliche Grundausbildung im Bereich Prozesswärme und deren Rückgewinnung/Zweitnutzung auf. Das Kompetenzzentrum Abwärme BW [1] in Baden-Württemberg hat gemeinsam mit der Akademie der Ingenieure (AKADIng) eine Weiterbildung zum zertifizierten Abwärmeberater aufgesetzt [2] und bereits mehrmals durchgeführt (siehe Infokasten). Die Weiterbildung befähigt Energieberater, ein erstes Abwärmekonzept gemäß der Anforderungen einer sogenannten „Erstberatung Abwärmenutzung“ aus dem Förderprogramm „Klimaschutz Plus BW“ selbstständig und erfolgreich durchzuführen.

Leider gibt es in diesem Förderprogramm einen vorläufigen Antragsstopp aufgrund der aktuellen Haushaltslage in Baden-Württemberg. Eine Wiederaufnahme – gegebenenfalls mit veränderten Förderkonditionen – ist jedoch zu erwarten. Eine Förderung von Beratungsleistungen zur Abwärmenutzung ist aktuell aber bundesweit über das Modul 5 „Transformationskonzepte“ möglich, indem man die Abwärmepotenziale sowohl innerhalb als auch außerhalb des Betriebs optional betrachtet.

Unabhängig von diesem Tätigkeitsfeld der geförderten Abwärmeberatung wird es einen erheblichen Bedarf geben, produzierende Unternehmen mit thermischen Prozessen zu unterstützen, die mit über 2,5 Gigawattstunden pro Jahr Endenergieverbrauch in den Geltungsbereich des EnEfG fallen und deshalb ihre Abwärmedaten in die Plattform für Abwärme eintragen müssen.

Projektbeispiele für die Abwärmenutzung

Gießerei in Remchingen

Als eines der ersten Projekte mit Begleitung des Kompetenzzentrums Abwärme BW nutzt seit 2022 die Gießerei Karl Casper in Remchingen die Abwärme aus dem Schmelzprozess, um über eine Industrie-Fußbodenheizung in einer anderen Halle eine konstante, gleichmäßig verteilte Raumtemperatur über 22 Grad Celsius für die Aushärtung von Gießformen zu schaffen (Abb. 5). Wo bisher große Erdgas-Heizstrahler die Wärme bereitgestellt haben, wird dafür nun die Abwärme des Kühlwassers für die Induktionsschmelzanlagen genutzt. Außerdem werden damit das Trinkwasser erwärmt und die Büroräume beheizt.

Pharmazeutische Glasverpackung in Hügelheim

Einen interessanten und eher ungewöhnlichen Start hatte das Abwärmeprojekt des Herstellers Schott Pharma und der Stadtwerke Müllheim-Staufen (Abb. 6). Die Auskopplung von rund 1,6 Megawatt industrieller Abwärme wurde angestoßen, weil das Unternehmen bei den Stadtwerken einen sehr hohen Wasserbedarf pro Jahr für den Neubau des Produktionsstandortes in Hügelheim angefragt hatte, was jedoch abgelehnt wurde. Als klar wurde, dass dieses Wasser rein zu Kühlzwecken verwendet werden sollte, schlugen die Stadtwerke vor, die Abwärme des Produktionsprozesses in ein neues Nahwärmenetz für den Ort Hügelheim einzuspeisen anstatt die Wärme über das Dach wegzukühlen.

An dieser Stelle schließt sich der Kreis zur kommunalen Wärmeplanung, deren Aufgabe es unter anderem ist, solche Potenziale zu erkennen und in eine langfristige Infrastrukturplanung zur Wärmeversorgung einzubauen. Um solche Projekte zu initiieren und zu unterstützen, gibt es bei der

Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg [3] eine eigens eingerichtete Beratungsstelle für Abwärme in Wärmenetze[4],

welche in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Abwärme BW aktiv wird. Solche Projekte können beispielsweise auch Abwärmeauskopplungen aus Kläranlagen sein, die oft ein passendes Temperaturniveau für den Betrieb von Wärmepumpen oder kalten Nahwärmenetzen haben.

Bild: dena

Abwärme aus Bits und Bytes

Ein weiteres Feld für eine enge Zusammenarbeit zwischen kommunalen Stellen, Infrastrukturplanern und den „Abwärme-Produzenten“ betrifft die Abwärme aus Rechenzentren.

Studien des Borderstep-Instituts von 2022 gehen davon aus, dass der jährliche Energiebedarf von Rechenzentren in Deutschland bis 2025 auf etwa 18 Terawattstunden steigen wird. Bei einer Wärmeausnutzung von rund 70 Prozent wäre das ein Abwärmepotenzial von 12,6 Terawattstunden, das zur Auskopplung in Wärmenetze bereitstünde. Die Tendenz ist angesichts energieintensiver KI-Anwendungen eher steigend.

Ein Vorzeigeprojekt in Baden-Württemberg ist das klimaneutrale Rechenzentrum der JH-Computers in Stödtlen, einem kleinen Ort in Ostwürttemberg. Hier wurde neben einem innovativen Konzept der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung mittels Biogas-Blockheizkraftwerk und Adsorptionskältetechnik, unterstützt von einer PV-Anlage, auch die möglichst vollständige Nutzung der Abwärme ganzheitlich gedacht (siehe Aufmacherbild). Gemeinsam mit der Kommune und einem regionalen Energiedienstleister will man den gesamten Ort über Wärmenetze, gespeist aus Rechenzentren-Abwärme und weiteren erneuerbaren Energien, versorgen.

Das EnEfG sieht eine stufenweise Verpflichtung zur Auskopplung der Abwärme für Rechenzentren beginnend mit Inbetriebnahmejahr ab 2026 bis 2028 von mindestens zehn bis zu 20 Prozent vor. Weiterhin müssen Betreiber von Rechenzentren mit nicht redundanter Nennanschlussleistung von über 500 Kilowatt

bis spätestens 15. August 2024, zwischen 300 und 500 Kilowatt bis spätestens 1. Juli 2025 die Daten ihrer Rechenzentren in einem „Effizienzregister-RZ“ abgeben, ebenfalls angesiedelt bei der BfEE.

Fazit

Industrielle Abwärmenutzung ist ein wachsendes Geschäftsfeld, das sich Energieberatende mit entsprechender Vor- beziehungsweise Weiterbildung gut erschließen können. Wer also schon Energie- oder Umweltauditor ist oder gewerbliche KMU-Energieberatung anbietet, sollte sich in den aktuellen Abwärmenutzungstechnologien und den zugehörigen rechtlichen Rahmenbedingungen fit machen und weiterbilden. Die Zeit und Mühe sind gut investiert, um sein Leistungsportfolio dahingehend zu erweitern, denn die industrielle Abwärmenutzung wird zukünftig von Industriekunden verstärkt nachgefragt werden.

Links und Quellen

[1] Das Kompetenzzentrum Abwärme in der Landesagentur für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz Baden-Württemberg unterstützt produzierende Unternehmen beim Erkennen und Heben ihrer wirtschaftlichen Abwärmepotenziale: https://t1p.de/geb240720

[2] Weiterbildung zum zertifizierten Abwärmeberater (Akad-Ing): Die dreitägige Präsenz-Fortbildung, erweitert um ein vorangeschaltetes „web-based-training“ als digitale Lerneinheit zu Grundlagenwissen der Abwärmenutzung, befähigt die Teilnehmenden bei entsprechender Eingangsvoraussetzung und Vorbildung, ein erstes Abwärmekonzept selbstständig und erfolgreich durchzuführen. Zielgruppe sind freiberufliche Energieberater:innen, Ingenieur:innen, angestellte Energiebeauftragte/-manager:innen in (produzierenden) Unternehmen, Berater und Planer in Ingenieurunternehmen und/oder Planungsabteilungen zu Prozesswärme-Anlagenbau. Nächster Kurs: 2.9. bis 25.10.2024 (nachträglicher Einstieg bis Anfang Oktober 2024 möglich, Präsenzphase beginnt am Dienstag, 8.10.24 in Stuttgart. Mehr Infos unter:

https://t1p.de/geb240721 oder https://t1p.de/geb240722

[3] Kompetenzzentrum Wärmewende der KEA-BW: https://t1p.de/geb240723

[4] Abwärme in Wärmenetzen: https://t1p.de/geb240724

Weitere Links, Veranstaltungen und Informationen zum Thema Abwärme:

[5] Bundesabwärmetagung, 10. Oktober 2024 in Berlin, EUREF-Campus: https://t1p.de/geb240725

[6] Plattform für Abwärme (BAFA/BfEE): https://t1p.de/geb240726

[7] Software-Tool „Plattform für Abwärme“ (eeaser GmbH): https://t1p.de/geb240727

[8] Projektseite bytes2heat: https://t1p.de/geb240728

[9] Effizienzregister für Rechenzentren: https://t1p.de/geb240729

[10] Projekt AwaNetz (DENEFF, IZES gGmbH, empact GmbH): https://t1p.de/geb240730

[11] Kompetenzzentrum kommunale Wärmewende Halle: https://t1p.de/geb240731

[12] Förderung Abwärme Hessen: https://t1p.de/geb240732

[13] Energy4climate NRW: https://t1p.de/geb240733

[14] Abwärmerechner des Bayerischen Landesamtes für Umwelt: https://t1p.de/geb240734

[15] Handlungshilfe Abwärmenutzung der Sächischen Energieagentur (Saena): https://t1p.de/geb240735

[16] Abwärmeseite der Thüringer Landesenergieagentur (ThEGA): https://t1p.de/geb240736

Bild: UTBW

Bild: Karl Casper Guss

Bild: Schott

Kurz und knackig

Nahezu 70 Prozent des gesamten Energieverbrauchs im Industriesektor wird für die Erzeugung von Wärme benötigt. Mehr als zwei Drittel davon nimmt die Prozesswärme ein, wobei die dabei entstehende Abwärme in der Regel bislang nutzlos verpufft – deutschlandweit etwa 67 Terawattstunden. Eine erhebliche Verschwendung.

Doch die CO₂-Bepreisung, steigende Gaspreise und gesetzliche Vorgaben (EnEfG) bringen Unternehmen zum Umdenken. Der Bedarf für Abwärme-

beratungen steigt, was Energieberatenden ein neues und attraktives Geschäftsfeld beschert. Bei Abwärmeprojekten ist ein strukturiertes Vorgehen geboten: Die Energieflüsse aller thermischen Prozesse sind kritisch zu hinterfragen, um das Optimierungspotenzial auszuschöpfen. Drei unterschiedliche Praxisbeispiele zeigen, was möglich ist.

Kompetenzzentrum Abwärme Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat als eines der ersten Bundesländer ein eigenes Klimaschutzgesetz verabschiedet,mit dem es vor rund drei Jahren die Wärmeplanung für Kommunen über 20.000 Einwohner verpflichtend eingeführt hat. Es schreibt eine Auskunftspflicht der Unternehmen zu ihren Abwärmepotenzialen vor.

Im Zuge des Klimaschutzgesetzes wurden 2020 ein Abwärmekonzept Baden-Württemberg verabschiedet und 2021 das Kompetenzzentrum Abwärme BW (www.abwaerme-bw.de) als zentraler Akteur und Anlaufstelle für das Thema industrielle Abwärme gegründet. Es ist bei der Landesagentur für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz (www.umwelttechnik-bw.de) angesiedelt. Im Jahr 2022 kam ein Fokus auf Rechenzentrumsabwärme dazu.

Das Kompetenzzentrum bietet produzierenden Unternehmen in Baden-Württemberg unter anderem einen kostenfreien „initialen Abwärmecheck“ digital oder vor Ort an, bei dem die thermischen Prozesse betrachtet und Maßnahmen zur Nutzung der Abwärme sowie weitere Schritte aufgezeigt werden. Dabei vermittelt es auc hpassende Partner wie Abwärme- und Energieberatende, oder Anlagenplaner und Technologieanbieter.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Erneuerbare Energien mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/erneuerbare-energien

2. Fachtagung Abwärme 2025

Die zentrale Veranstaltung des Landes Baden-Württemberg rund um das Thema Abwärmenutzung in Unternehmen setzt Impulse für die Umsetzung konkreter Maßnahmen und Projekte (www.umwelttechnik-bw.de/de/fachtagung-abwaerme-bw). Sie findet am 26. Februar 2025 im Stuttgarter Haus der Wirtschaft statt und bringt produzierende Unternehmen mit Abwärme- und Energieeffizienzberatern, Anlagenbauern und -planern, Energiedienst- und Ingenieurdienstleistern, Technologieanbietern sowie Anbietern aus den Bereichen technisches Consulting und Contracting zusanmmen.

Neben der Diskussion konkreter Projektideen und der Vernetzung mit Experten vor Ort bietet die Veranstaltung Fachwissen in Form von Plenumsbeiträgen, Praxisdialogforen, Workshops und der begleitenden Fachausstellung. In den Pausen und beim abschließenden „Get-together“ gibt es ausreichend Zeit fürs Networking – hierzu bieten sich auch geführte Rundgänge zu den ausstellenden Firmen an.

Neu wird im Jahr 2025 ein „b2b-matchmaking“ sein zwischen Anbietern von Abwärmenutzungstechnologien, Anlagenbauern und -planern sowie Ingenieurdienstleistern auf der einen, und produzierenden Unternehmen mit thermischen Prozessen und Abwärmepotenzialen auf der anderen Seite, um anstehende Projektideen im „Speed-Dating-Format“ in zehn Minuten zu skizzieren, um sie im Nachgang durch direkte persönliche Vernetzung weiterzuentwickeln.