Auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand entstehen Entscheidungsfindungsprozesse auf mehreren Ebenen, die zu einer erfolgreichen Transformation in der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende beitragen. So steht angesichts vergleichsweiser langer Investitionszyklen bei Heizungsanlagen ein Neustart im Gebäudebereich an. Durch den schrittweisen Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien beim Heizen und der Warmwasserbereitung können bestehende Abhängigkeiten von fossilen Energieimporten verringert werden. Dies ist somit ein wesentlicher Beitrag zu Energiesouveränität und für eine stabile Wärmeversorgung – hieran knüpft das Gebäudeenergiegesetz 2024 an.

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

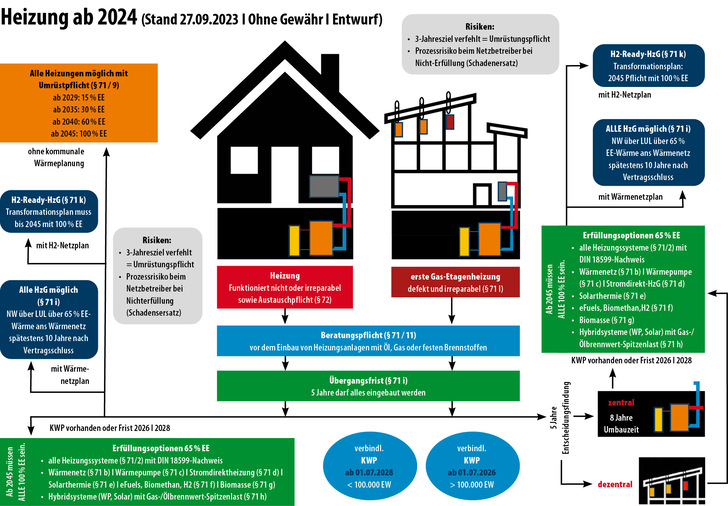

Das GEG wurde von der Bundesregierung erlassen, um den Übergang zu klimafreundlichen Heizungen zu beschleunigen. Ab dem 1. Januar 2024 müssen in den meisten Neubauten Heizungen installiert werden, die zu mindestens 65 Prozent auf erneuerbaren Energien basieren. Dies gilt zunächst nur für Neubauten, deren Bauantrag ab dem 1. Januar 2024 gestellt wird und die und sich in einem Neubaugebiet befinden. Für bestehende Gebäude und Neubauten in Baulücken gelten großzügigere Übergangsfristen und verschiedene technologische Möglichkeiten. Das Ziel des Gesetzes ist es, bis spätestens Mitte 2028 die Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie für alle neuen Heizungen verbindlich zu machen.

Die Umsetzung des GEG soll eng an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt sein. Das GEG zielt darauf ab, die Wärmewende in Deutschland schneller voranzutreiben. Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen sowie Effizienzmaßnahmen in Gebäuden werden als Angelegenheiten von überragendem öffentlichem Interesse und als Voraussetzung zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit betrachtet.

Noch immer werden hierzulande rund drei Viertel der Heizungen mit fossilem Gas oder Öl betrieben – im Jahr 2023 konnten wir sogar einen Anstieg an neuen fossilen Heizungsanlagen feststellen. Wenn wir bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein wollen, muss Deutschland unabhängig von fossilen Brennstoffen werden, insbesondere beim Heizen. Der Fokus liegt hier bei den Bestandsgebäuden. Mit circa 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäusern und über drei Millionen Mehrfamilienhäusern haben diese beiden Gebäudekategorien den größten Anteil.

Folglich greift das GEG 2024 hier im Besonderen ein – jedoch mit großzügigen Übergangszeiten und Technologieoffenheit. Es gilt erst bei einem Defekt oder wenn die Anlage nicht mehr repariert werden kann. Eine funktionierende oder reparable Heizungsanlage, auch auf Basis fossiler Energien, muss nicht ausgetauscht werden und darf bis 2045 weiterbetrieben werden (§ 72 (4)). Eine Ausnahme gbit es bei § 72, wenn bei Ein- und Zweifamilienhäusern ein Eigentümerwechsel nach dem 1. Februar 2002 stattgefunden hat (§ 73). Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang nach dem 1. Februar 2002.

Wenn eine neue Heizungsanlage eingebaut wird, bestehen mehrere Erfüllungsoptionen und Übergangszeiten, die jedoch immer auf den klimaneutralen Gebäudebestand 2045 abzielen und das Etappenziel 65 Prozent erneuerbare Energien enthalten. Zentrale Anknüpfungstatbestände sind die kommunale Wärmeplanung und die Erfüllungsoptionen des GEG.

Im Folgenden werden drei wichtige Tatbestandmerkmale näher erläutert:

Beratungspflicht: Energieberatende nehmen eine wesentliche Rolle bei der Akzeptanz und Umsetzung des GEG ein. Die Komplexität der Energieversorgungssicherheit und Energiekostenentwicklung bringt einen erhöhten Beratungsbedarf mit sich. Es gilt, insbesondere Aufklärung zu betreiben und Wechselwirkungen hinsichtlich einer kollektiven oder singulären Wärmeversorgung und steigenden Energiebezugspreisen zu erläutern. Zielsetzung ist es, den Ratsuchenden in einen neutralen Entscheidungsfindungsprozess zu bringen und Thematiken wie Wärmeplanung und CO2-Bepreisung zu berücksichtigen, um ein zukunftssicheres Energiesystem auszuwählen.

Umrüstverpflichtungen: Heizungsanlagen, die ab dem 1. Januar 2024 eingebaut werden, jedoch noch keine 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen, müssen umgerüstet werden. Dies sollte in die Entscheidung bei der Auswahl eines neuen Energiesystems einfließen.

Der Nachweis des 65-prozentigen erneuerbaren Anteils erfolgt über die DIN V 18599:2018-09 (Anmerkung, die Norm ist in Überarbeitung) und ist durch eine nach § 88 berechtigte Person vor Einbau nachzuweisen. Der Nachweis ist zehn Jahre aufzubewahren.

Wärmeplanungsgesetz (WPG)

Ziel des WPG ist es, einen wesentlichen Beitrag für die Umstellung der Erzeugung und der Bereitstellung von Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme auf erneuerbare Energien und/oder unvermeidbarer Abwärme und zu einer kosteneffizienten, nachhaltigen, sparsamen, bezahlbaren sowie treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis spätestens zum Jahr 2045 zu leisten und dadurch Endenergieeinsparungen zu erbringen. Dabei sind die Vorgänge wie Prozessdauer-/beteiligte und die zeitgleiche Bearbeitung von gekoppelten Prozessen zu berücksichtigen, um so zu höheren Umsetzungschancen zu führen.

Ausgangspunkt der Wärmeplanung ist eine Bestands- und Potenzialanalyse der lokalen Gegebenheiten, auf deren Basis ein Zielszenario, die Darstellung von voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebieten und eine Umsetzungsstrategie hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung erstellt wird. Die Wärmeplanung ist technologieoffen, das heißt sie ermöglicht eine zentrale Versorgung mit Fern-/Nahwärme oder klimaneutralen Gasen sowie eine dezentrale Wärmeversorgung, die beispielsweise mit einer Wärmepumpe erfolgen kann.

Energieberatende können verschiedenen Aufgaben- und Fragenstellungen nachgehen und in ihre Energiekonzeptionen einpflegen:

Energieeffizienzgesetz (EnEfG)

Das Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes wurde am 21. September 2023 durch den Bundestag verabschiedet. Damit wurde erstmals ein sektorübergreifender rechtlicher Rahmen zur Steigerung der Energieeffizienz geschaffen. Es richtet sich an die öffentliche Hand, energieintensive Unternehmen und Rechenzentren.

Zur Umsetzung der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand sind bei der Steigerung der Energieeffizienz öffentliche Einrichtungen von Bund, Ländern und Kommunen sowie sonstige öffentliche Stellen verpflichtet, Energie- oder Umweltmanagementsysteme einzuführen und Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen mit dem Ziel, jährlich zwei Prozent Gesamtendenergieeinsparung zu erreichen. Zudem werden Bund und Länder jeweils verpflichtet, Energieverbrauchsregister zur Erfassung von Energieverbräuchen im Bereich unter anderem von Liegenschaften, Mobilität und Informations- und Kommunikationstechnologie der öffentlichen Einrichtungen aufzubauen und die Einhaltung der Vorgaben zu überwachen.

Unternehmen mit einem jährlichen durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre von mehr als 7,5 Gigawattstunden müssen innerhalb von 20 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes beziehungsweise nach Erreichen des Verbrauchsstatus ein EMS/UMS mindestens mit folgenden zusätzlichen Anforderungen eingeführt haben:

Unternehmen mit einem jährlichen Gesamtendenergieverbrauch von über 2,5 Gigawattstunden müssen in Anlehnung an die europäische Energieeffizienz-Richtlinie (EU) 2023/1791 alle vier Jahre ein Energieaudit durchführen lassen und sich rezertifizieren lassen.

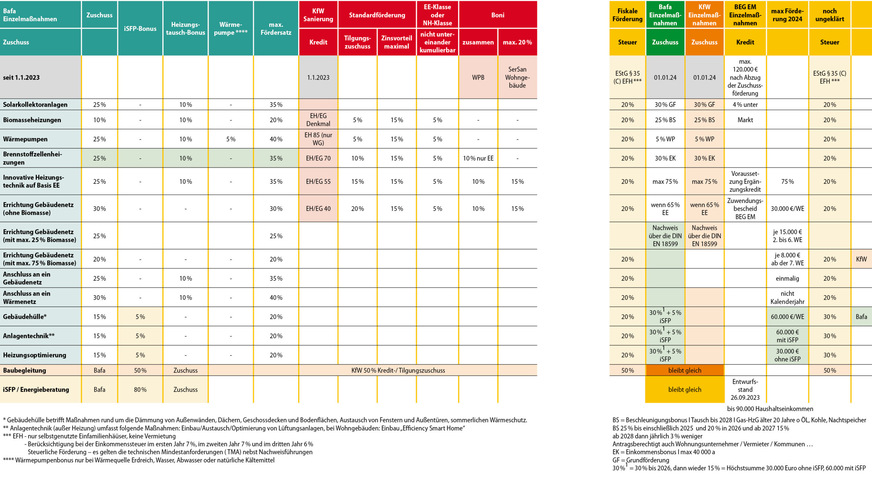

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

Im Zuge der Novellierung des GEG wird auch das BEG reformiert. Stand 27. September 2023 stellt sich folgender Sachverhalt dar:

+ Geschwindigkeits-Bonus: 25 %

+ Wärmepumpeneffizienz-Bonus: 5 %

+ Einkommensabhängiger-Bonus: 30 %

Höchstsummen der förderfähigen Kosten:

Effizienzmaßnahmen (Gebäudehülle, Optimierung der Heizung, Anlagentechnik) bis maximal 35 % Zuschuss

+ 5 % iSFP-Bonus

Höchstsummen der förderfähigen Kosten

Die Heizungsförderung der BEG EM (außer Wärme- und Gebäudenetze) geht organisatorisch wieder zur KfW. Die Fördertatbestände der BEG EM wie Effizienzmaßnahmen und Wärme- und Gebäudenetze bleiben beim Bafa.

Zusätzlich soll es die Möglichkeit geben, über die KfW einen subventionierten Kredit – vier Prozent unter Marktzins – für Haushaltseinkommen bis maximal 90.000 Euro bis zu einem förderfähigen Höchstbetrag von 120.000 Euro abzüglich der Zuschussförderung zu beziehen.■

© Lars Klitzke 2023 / www.winaba.de

Das gilt bei Heizungen

§ 72 Betriebsverbot von Heizkesseln

(1) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr betreiben.

(2) Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden und ab dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren nach Einbau oder Aufstellung nicht mehr betreiben.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf

1. Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel,

2. heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als 4 Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt beträgt sowie

3. heizungstechnische Anlagen mit Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung als Bestandteil einer Wärmepumpen-Hybridheizung oder einer Solarthermie-Hybridheizung nach § 71h, soweit diese nicht mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.

Diese Umrüstpflichten sind definiert

§ 71 (9) Der Betreiber einer mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickten Heizungsanlage, die nach Ablauf des 31. Dezember 2023 und vor Ablauf des 30. Juni 2026 im Fall des Absatzes 8 Satz 1 oder vor Ablauf des 30. Juni 2028 im Fall des Absatzes 8 Satz 2 oder vor Ablauf von einem Monat nach der Bekanntgabe der Entscheidung nach Absatz 8 Satz 3 eingebaut wird und die nicht die Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt, hat sicherzustellen, dass ab dem 1. Januar 2029 mindestens 15 Prozent, ab dem 1. Januar 2035 mindestens 30 Prozent und ab dem 1. Januar 2040 mindestens 60 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme aus Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff einschließlich daraus hergestellter Derivate erzeugt wird. § 71f Absatz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden.