Wieder einmal müssen sich Fachhandwerksbetriebe, Energieberatende und Eigentümer mit der Sanierungsförderung beschäftigen. Ab 1. Januar 2024 soll die neue Richtlinie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG EM) gelten. Der wiederholt überarbeitete Entwurf aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wurde Mitte November 2023 vom Haushaltsausschuss des Bundestages gebilligt, aber noch nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht. Solange die Finanzierung nicht in trockenen Tüchern ist, haben die Betroffenen nach wie vor keine hundertprozentige Planungssicherheit.

Immerhin steht mit der Billigung der Richtlinie fest: Es soll eine neue Struktur für die Heizungsförderung geben, höhere Fördersätze für alle Einzelmaßnahmen und geänderte Förderhöchstbeträge, dazu neu geordnete Zuständigkeiten und viele Änderungen im Detail, auch bei der Antragstellung. Bis Redaktionsschluss am 6. Dezember 2023 sieht das so aus:

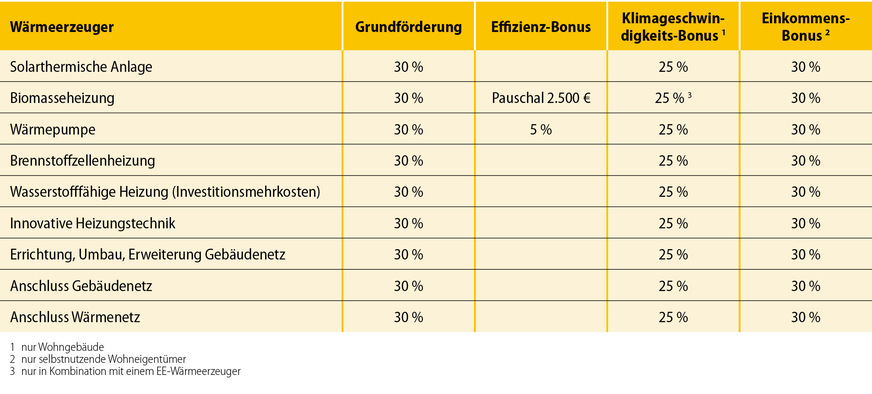

Die Heizungserneuerung in Wohn- und Nichtwohngebäuden unterstützt der Staat auch künftig vor allem in Form von Investitionszuschüssen. Dabei wird zwischen einer Grundförderung und mehreren Boni unterschieden. Antragsberechtigt sind alle Investoren von Maßnahmen an Wohn- und Nichtwohngebäuden, also Haus- und Wohnungseigentümer beziehungsweise deren Verwalter, Contractoren, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen sowie Kommunen.

Für alle förderfähigen Technologien beträgt der Zuschuss in der Grundförderung 30 Prozent. Für Wärmepumpen, die Wasser, das Erdreich oder Abwasser als Wärmequelle nutzen oder mit einem natürlichen Kältemittel betrieben werden, gibt es zusätzlich den Effizienz-Bonus (=Innovationsbonus) in Höhe von fünf Prozent. Ein pauschaler Emissionsminderungs-Zuschlag in Höhe von 2.500 Euro belohnt Eigentümer, die eine Biomasseanlage mit maximalen Staubemissionen von 2,5 Milligramm pro Kubikmeter einbauen.

Der Klimabeschleunigungs-Bonus (=Speed-Bonus) ersetzt den bisherigen Austausch-Bonus. Er kommt Eigentümern von Wohngebäuden zugute, die besonders schnell eine funktionsfähige Ü20-Gas- oder Biomasseheizung oder eine Gasetagen-, Kohle-, Nachtspeicher- oder Ölheizung ersetzen (ohne Anforderung an den Zeitpunkt der Inbetriebnahme). Dieser Bonus wird ausschließlich selbstnutzenden Eigentümern gewährt. Das macht es Wohnungseigentümergemeinschaften schwierig, in denen es in der Regel einen Mix aus Selbstnutzern und Mietern gibt. Bis zur Ausschöpfung eines Sonderbudgets in Höhe von zwei Milliarden Euro soll er deswegen auch vermietenden Eigentümern zur Verfügung stehen.

Der Klimabeschleunigungsbonus ist degressiv angelegt: 2024 und 2025 beträgt der Fördersatz 25 Prozent. In den Jahren 2026 und 2027 wird er um jeweils fünf Prozentpunkte gesenkt, danach um drei Prozentpunkte pro Jahr. Für eine Biomasseheizung gibt es den Speed-Bonus nur, wenn diese mit einer Wärmepumpe, einer Solarthermie- oder eine Photovoltaikanlage kombiniert ist. Diese zweite Heizungskomponente muss so dimensioniert sein, dass sie die Trinkwassererwärmung nach

DIN V 18599 bilanziell vollständig decken könnte.

Ein neu eingeführter Einkommensbonus in Höhe von 30 Prozent ist Haushalten mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von bis zu 40.000 Euro vorbehalten. Relevant ist der Durchschnitt der Einkommen von selbstnutzenden (Mit-)Eigentümern und im Haushalt lebenden Partnern im zweiten und dritten Jahr vor Eingang des Förderantrags.

Die Grundförderung und alle Boni dürfen kumuliert werden. Allerdings ist der Höchstfördersatz auf 55 Prozent, für selbstnutzende Eigentümer auf 70 Prozent gedeckelt.

Diese Wärmeerzeuger werden gefördert

Anders als in der Vergangenheit wird bei der Höhe der Fördersätze – bis auf den Effizienz-Bonus beziehungsweise den Emissionsminderungs-Zuschlag – nicht mehr zwischen den diversen Technologien unterschieden.

Prinzipiell förderfähig sind folgende Heizungsarten und ihre Kombinationen:

Für alle ist Fördervoraussetzung, dass sich die Heizung in einem Bestandsgebäude in Deutschland befindet. Durch die Heizungserneuerung muss die Energieeffizienz des Gebäudes und/oder der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch der Immobilie erhöht werden. Außerdem ist immer eine Optimierung des gesamten Heizungsverteilsystems Pflicht (inklusive Durchführung des hydraulischen Abgleichs beziehungsweise Anpassung der Luftvolumenströme). Eigenanlagen, Prototypen, gebrauchte Anlagen und Anlagen mit wesentlich gebraucht erworbenen Anlagenteilen werden nicht bezuschusst.

Prinzipiell gilt: In Gebieten mit ausgewiesenem Anschluss- und Benutzungszwang für ein Wärmenetz wird ausschließlich der Anschluss an das Netz gefördert. Eigentümer können keine Förderung für die Errichtung von Einzelheizungen erhalten. Und: Bei der Errichtung von sowie der Nachrüstung mit förderfähigen Einzelheizungen müssen die durch die Anlagen versorgten Wohneinheiten oder Flächen nach Durchführung der Maßnahme zu mindestens 65 Prozent durch erneuerbare Energien beheizt werden. Darüber hinaus schränken die Technischen Mindestanforderungen die Förderfähigkeit einzelner Technologien deutlich ein.

Biomasseheizungen

Für sie gelten im Wesentlichen die seit 1. Januar 2023 gültigen Technischen Mindestanforderungen. Kessel zur Verbrennung von Biomassepellets und -hackgut sowie Pelletöfen mit Wassertasche sind nur förderfähig,

Der jahreszeitbedingte Raumheizungsnutzungsgrad ηs (= ETAs) gemäß Öko-Design-Richtlinie muss bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen mindestens 81 Prozent erreichen. Der Emissionsgrenzwert für alle Biomasseanlagen beträgt für Kohlenmonoxid 200 Milligramm pro Kubikmeter bei Nennwärmeleistung beziehungsweise 250 Milligramm pro Kubikmeter bei Teillastbetrieb und für Feinstaub abhängig vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme 150 oder 20 Milligramm pro Kubikmeter.

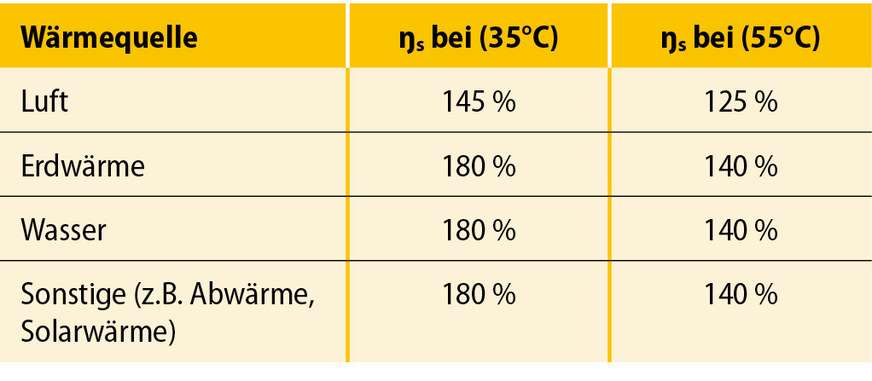

Wärmepumpen

Sie sind so auszulegen, dass mindestens eine Jahresarbeitszahl von 3,0 erreicht wird. Außerdem gelten ab 1. Januar 2024 verschärfte Anforderungen an die ηs (= ETAs) gemäß Öko-Design-Richtlinie. In Sachen Kältemittel enthält die Förderrichtlinie bislang nur Empfehlungen, aber die Ankündigung, dass ab Januar 2028 nur noch Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln gefördert werden.

Neu sind auch die Maßstäbe für Geräuschemissionen bei Außengeräten von Luft/Wasser-Wärmepumpen: Sie müssen mindestens fünf Dezibel niedriger sein als die Geräuschemissionsgrenzwerte für Wärmepumpen in der Europäischen Durchführungsverordnung Nr. 813/2013 (Ökodesign-Verordnung) in der Fassung vom 2. August 2013. Schon heute steht fest, dass sich dieser Anspruch weiter erhöhen wird: Ab Januar 2026 sollen nur noch Anlagen förderfähig sein, deren Geräuschemissionen zehn Dezibel unter der EU-Verordnung liegen.

Wasserstofffähige Heizungsanlagen

Auch für Heizungsanlagen, die bei Inbetriebnahme oder durch Umrüstung zu einem späteren Zeitpunkt mit 100 Prozent Wasserstoff betrieben werden können, gibt es Fördermittel – allerdings nur für die Investitionsmehrkosten. Darüber hinaus definiert die Förderrichtlinie Standards für die Effizienz solcher Wärmeerzeuger. Anlagen mit einer Nennwärmeleistung von bis zu 70 Kilowatt müssen mindestens einen Wirkungsgrad von 92 Prozent erreichen. Für größere Wärmeerzeuger beträgt der geforderte ETAs bei Volllast 87 Prozent und bei 30-prozentiger Teilllast 96 Prozent.

Neu: Ergänzungskredit für den Heizungstausch

Im Laufe des Jahres 2024 soll ein neues KfW-Programm starten – ein zinsgünstiger Ergänzungskredit für Eigentümer von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Sie können das Darlehen zur Deckung von Kosten nutzen, die nach Abzug der Zuschussförderung verbleiben, aber auch für weitere Effizienzmaßnahmen am Gebäude.

Für Wohngebäude ist pro Wohneinheit ein maximales Kreditvolumen von 120.000 Euro vorgesehen, für Nichtwohngebäude von 500 Euro pro Quadratmeter Nettogrundfläche, maximal jedoch 5.000.000 Euro pro Vorhaben. Der Zinssatz orientiert sich an der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt und wird für die erste Zinsbindungsfrist festgeschrieben. Selbstnutzende Eigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 90.000 Euro erhalten einen zusätzlichen Zinsvorteil.

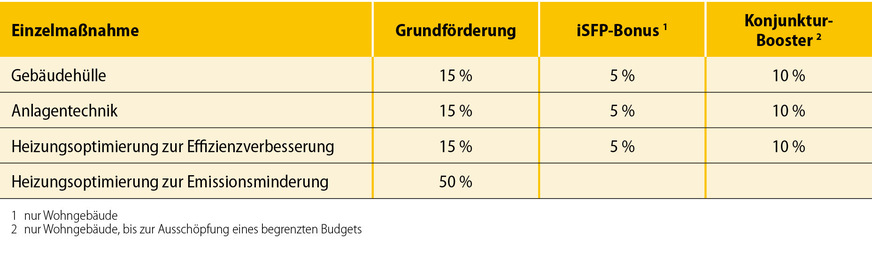

Bessere Konditionen für weitere Einzelmaßnahmen

Für die übrigen im Rahmen der BEG förderfähigen Effizienzmaßnahmen an der Gebäudehülle und der Anlagentechnik gelten ab 1. Januar 2024 zeitlich befristet für zwei Jahre erhöhte Fördersätze: Mit einem Konjunktur-Booster in Höhe von zehn Prozent zusätzlich zur Grundförderung will die Bundesregierung die Bauwirtschaft ankurbeln. Zugleich schafft sie damit einen Anreiz für Eigentümer, den energetischen Standard des Gebäudes schnell zu verbessern und eine Heizung mit geringerer Leistung einzubauen. Der iSFP-Bonus für Maßnahmen, die in einem individuellen Sanierungsfahrplan für Wohngebäude vorgeschlagen werden, bleibt bei fünf Prozent.

Heizungsoptimierung künftig in zwei Varianten

Für Maßnahmen zur Optimierung der Effizienz bestehender Heizungsanlagen in Gebäuden mit maximal fünf Wohneinheiten und bei Nichtwohngebäuden mit bis zu 1.000 Quadratmeter Nutzfläche gibt es einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent. Er kann bei Wohngebäuden durch einen iSFP-Bonus um fünf Prozent erhöht werden. Außerdem kommt zeitlich befristet in 2024 und 2025 auch hier der zehnprozentige Konjunktur-Booster oben drauf.

Neu eingeführt wird ein zweiter Zuschuss für die Optimierung von bestehenden Heizungsanlagen: Werden die Staub-

emissionen von bestehenden Biomasseheizungen mit mindestens vier Kilowatt Leistung reduziert, übernimmt der Staat die Hälfte der Nachrüstungskosten. Dieser Emissionsminderungs-Zuschuss kann nicht durch einen iSFP-Bonus oder den Konjunktur-Booster ergänzt werden.

Fachplanung und Baubegleitung

Bei der Förderung dieser Leistungen gibt es keine wesentlichen Änderungen. Energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen, die in einem direkten inhaltlichen Zusammenhang mit der investiven Maßnahme stehen, sowie akustische Fachplanung unterstützt der Staat mit einem Zuschuss von 50 Prozent. Die Leistungen müssen von einem Energieeffizienz-Experten erbracht werden. Dieser kann zusätzlich einen Dritten beauftragen, muss dann jedoch dessen Leistungen prüfen.

Maximale Förderbeträge

Zu hitzigen Diskussionen haben Veränderungen bei den Förderhöchstbeträgen geführt. Sie sind vor allem dadurch entstanden, dass die Heizungserneuerung und die übrigen Einzelmaßnahmen künftig getrennt betrachtet werden. Und das wiederum liegt an der Neuorganisation der Zuständigkeiten. Bei Wohngebäuden ist die Höchstförderung nach der Zahl der Wohneinheiten gestaffelt. Für die Heizungserneuerung beträgt sie jeweils 30.000 Euro für die erste Wohneinheit, jeweils 15.000 für die zweite bis sechste und je 8.000 für jede weitere Einheit.

Betrifft eine Sanierung nicht alle Wohneinheiten – beispielsweise beim Austausch von einzelnen Etagenheizungen – gilt ein anteiliger Höchstbetrag. Er verteilt sich auf alle Wohneinheiten zu gleichen Teilen. Für weitere Einzelmaßnahmen gelten dieselben Summen.

Wird also beispielsweise in einem Einfamilienhaus die Heizung getauscht und die Fassade gedämmt, dann sind Kosten in Höhe von 30.000 plus 30.000 Euro förderfähig. Wird für eine Einzelmaßnahme ein iSFP-Bonus gewährt, verdoppelt sich der Förderhöchstbetrag für diese auf 60.000 Euro pro Wohneinheit.

In Nichtwohngebäuden wird die Nettogrundfläche als Bemessungsgrundlage herangezogen. Für Gebäude mit bis zu 150 Quadratmetern sind bei Wärmeerzeugern Investitionskosten von maximal 30.000 Euro förderfähig. Bei Gebäuden mit bis zu 400 Quadratmeter gibt es 200 Euro pro Quadratmeter, bei 400 bis 1000 Quadratmetern zusätzlich 120 Euro pro Quadratmeter und bei allen größeren Gebäuden zusätzlich 80 Euro pro Quadratmeter. Auch in Nichtwohngebäuden gilt eine Anteilsregelung: Gefördert wird gemäß dem Anteil der betroffenen Nettogrundfläche. Für alle anderen Einzelmaßnahmen beträgt die Höchstgrenze 500 Euro pro Quadratmeter.

Fachplanung und Baubegleitung werden mit maximal 5.000 Euro im Ein- und Zweifamilienhaus bezuschusst. Im Mehrfamilienhaus beträgt die Höchstförderung 2.000 Euro je Wohneinheit. Im Nichtwohngebäude beläuft sich der Zuschuss auf maximal fünf Euro pro Quadratmeter Nettogrundfläche. Für beide Gebäudearten gilt ein Deckel von 20.000 Euro.

Neue Zuständigkeiten

Mit der neuen Systematik ändern sich auch die Ansprechpartner: Die Zuschüsse für den Heizungstausch (mit Ausnahme von Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebäudenetzes) werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau vergeben, der neue Ergänzungskredit ebenfalls. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bleibt für die Zuschüsse zu weiteren Einzelmaßnahmen, zur Heizungsoptimierung und zur Fachplanung zuständig.

Erhebliche Anpassungen in den Abläufen der ausführenden Unternehmen wird die Neuregelung des Antragsverfahrens erfordern: Eigentümer können Förderanträge erst stellen, nachdem sie ein Unternehmen mit der Ausführung der Maßnahme beauftragt haben. Im Auftrag muss eine auflösende oder aufschiebende Bedingung vereinbart sein, also eine Koppelung an die Förderzusage. Außerdem muss im Lieferungs- oder Leistungsauftrag das voraussichtliche Datum der Umsetzung genannt werden. Das darf nicht außerhalb des Bewilligungszeitraums für die Fördermittel liegen.

Eine Sonderregelung ist für die Heizungserneuerung vorgesehen: Für Maßnahmen, die zwischen dem Datum der Veröffentlichung der BEG-EM-Richtlinie im Bundesanzeiger und dem 30. August 2024 begonnen werden, kann der Antrag auf Förderung bis zum 30. November 2024 gestellt werden.

Bild: Nancy Pauwels - stock.adobe.com

Auch Wärmeplanungsgesetz kommt zum 1. Januar 2024

Eng verzahnt mit der neuen Version des Gebäudeenergiegesetzes ist das Wärmeplanungsgesetz, das im November vom Bundestag verabschiedet wurde und am 1. Januar 2024 in Kraft tritt.

Kern des Wärmeplanungsgesetzes ist die Verpflichtung der Länder, dafür zu sorgen, dass Kommunen Wärmepläne erstellen: Großstädte bis zum 30. Juni 2026, Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2028.

In einigen Bundesländern gibt es bereits Wärmepläne. Sie haben generell Bestandsschutz. Für andere Wärmepläne gilt Bestandsschutz, wenn die dem Wärmeplan zugrunde liegende Planung mit den Anforderungen des Wärmeplanungsgesetzes im Wesentlichen vergleichbar ist.

Ergänzend zum Wärmeplanungsgesetz erfolgen Änderungen des Baugesetzbuchs, die die bauplanungsrechtliche Umsetzung der Wärmeplanung unterstützen, sowie eine Anpassung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die Bundesregierung habe dabei viele Weichen zu halbherzig gestellt, bemängelt die Umweltorganisation BUND. Sie lasse zu viel Spielraum für ineffiziente, teure und nicht nachhaltige Heizungsarten. So widerspricht der Verband der Einstufung der Abwärme aus thermischer Abfallbehandlung als ‚unvermeidbare Abwärme’: „Denn die Quelle dieser Wärme sind – abgesehen vom biogenen Anteil des Abfalls – Produkte, die aus fossiler Energie hergestellt wurden. Ziel des Kreislauf-Wirtschaftsgesetzes ist es aber, die Abfallmengen durch Vermeidung, Recycling und so weiter zu reduzieren. Damit ist diese Abwärme aus Müllverbrennungsanlagen letztlich nicht unvermeidbar.“

Der Energieberatendenverband GIH wünscht sich ein bundesweites, digitales, einheitliches und transparentes Wärmeplanungsregister. Die Transparenz spiele aber auch auf der Kostenseite eine tragende Rolle. „Wenn sich die Preise für eine Kilowattstunde Fernwärme wie kolportiert zwischen 7 und 25 Cent bewegen, ist sinnvoller Rat kaum möglich. Die Bundesregierung sollte daher unbedingt Verbraucherschutzmaßnahmen aufsetzen, die dafür sorgen, dass die Kosten für Fernwärme nur innerhalb eines kalkulierbaren Rahmens schwanken“, fordert GIH-Chef Stefan Bolln.

Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) äußerte allerdings die Befürchtung, dass die kommunale Wärmeplanung das Modernisierungstempo weiter ausbremsen könnte. Das Durchschnittsalter der Heizungen in Deutschland liege bei über 17 Jahren. Deswegen dürfe das Gesetz nicht dazu führen, dass das Modernisierungstempo noch weiter abnehme, weil in der Zukunft der Anschluss an ein Wärmenetz möglich sein könnte. Hinzu kommt, dass zwischen der Wärmeplanung und dem Bau eines Wärmenetzes Jahre vergehen könnten. Diese Verzögerung ginge zu Lasten der Wärmewende. Ebenfalls kritisch sieht der BDH, dass die Wärmeplanung einen zu großen Fokus auf Wärmenetze setzt und ein Türöffner für Anschluss- und Benutzungszwänge sein könnte. Häufig ließe sich ein Netz nur bei hoher Anschlussdichte wirtschaftlich betreiben. Um dies zu erreichen, könnten Kommunen Anschluss- und Benutzungszwänge aussprechen und damit den freien Wettbewerb zum Nachteil der Verbraucherinnen und Verbraucher aushebeln. Der BDH setzt sich daher laut eigener Aussage für einen marktwirtschaftlichen Wettbewerb ein. Auch in Regionen, in denen Nah- und Fernwärmenetze gebaut werden, müssten dezentrale Lösungen wie zum Beispiel Wärmepumpen erlaubt bleiben. pgl