Das Gebäudeenergiegesetz macht luftdichtes Bauen zur Pflicht – eine sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvolle Maßnahme. Die Verhinderung unkontrollierter Luftströme reduziert Heizkosten und senkt CO2-Emissionen. Diese Bauweise bringt jedoch eine entscheidende Herausforderung mit sich: Sie unterbindet weitgehend den natürlichen Luftaustausch, der in älteren Gebäuden durch Undichtigkeiten automatisch stattfindet.

Diese Entwicklung führt dazu, dass gelegentliches Fensterlüften nicht mehr ausreicht, um den notwendigen Feuchteschutz zu gewährleisten. Ohne ausreichenden Luftwechsel können sich Schimmel und Pilze entwickeln, die nicht nur kostspielige Bauschäden verursachen, sondern auch erhebliche Gesundheitsrisiken für die Bewohner darstellen. Die DIN 1946-6 bietet einen systematischen Ansatz zur Lösung des Problems.

Die DIN 1946-6 kurz erklärt

Die Norm DIN 1946-6 gilt umfassend für alle Arten von Wohngebäuden, einschließlich Ein- und Mehrfamilienhäusern sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. Darüber hinaus findet sie beispielsweise Anwendung bei Alten-, Pflege- und Wohnheimen. Die Norm fordert den verbindlichen Nachweis eines genormten Lüftungskonzepts, das den notwendigen Mindestluftwechsel bezüglich Hygiene und Gebäudeschutz auch bei Abwesenheit der Bewohner sicherstellt.

Bei Neubauten muss das Lüftungskonzept bereits in der Planungsphase erstellt werden. Für Sanierungsvorhaben wird ein Lüftungskonzept erforderlich, sobald mehr als ein Drittel der Fenster ausgetauscht oder mehr als ein Drittel der Dachfläche neu abgedichtet wird. Bei Mehrfamilienhäusern erfolgt die Betrachtung für jede einzelne Wohneinheit separat.

Die vier Lüftungsstufen

Die DIN 1946-6 basiert auf einem durchdachten System von vier Lüftungsstufen, die unterschiedliche Intensitäten des Luftwechsels definieren. Diese Abstufung berücksichtigt unterschiedliche Nutzungsbedingungen und basiert auf umfangreichen Untersuchungen sowie langjähriger Erfahrung im Wohnungsbau.

Lüftungsstufe 1: Lüftung zum Feuchteschutz (FL)

Die erste Lüftungsstufe stellt die Grundversorgung dar. Sie gewährleistet eine ausreichende Lüftung des Gebäudes in Abhängigkeit vom Wärmeschutzniveau und zielt primär auf die Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit ab. Diese Stufe muss dauerhaft und völlig unabhängig vom Nutzerverhalten funktionieren, auch bei zeitweiliger Abwesenheit der Bewohner und reduzierten Feuchtelasten (keine Wäschetrocknung).

Lüftungsstufe 2: Reduzierte Lüftung (RL)

Die zweite Stufe sichert die notwendige Lüftung für gesundheitliche Mindestanforderungen sowie den Bautenschutz gegen Feuchteschäden bei reduzierter Anwesenheit der Nutzer oder wenn eine geringere Raumluftqualität akzeptabel ist. Auch diese Stufe muss kontinuierlich und automatisch gewährleistet werden.

Lüftungsstufe 3: Nennlüftung (NL)

Mit der dritten Stufe wird der Normalbetrieb abgedeckt. Sie stellt die notwendige Lüftung zur vollständigen Erfüllung der gesundheitlichen Anforderungen sowie des Bautenschutzes bei Anwesenheit aller Nutzer dar und bildet die Auslegungsstufe für mechanische Lüftungssysteme. Erstmals kann bei dieser Stufe auch der Nutzer aktiv zur Lüftung beitragen, beispielsweise durch Stoßlüftung über die Fenster.

Lüftungsstufe 4: Intensivlüftung (IL)

Die vierte und höchste Stufe dient dem zeitweisen Betrieb mit einem erhöhten Luftvolumenstrom zum Abbau von Lastspitzen. Diese entstehen typischerweise durch Aktivitäten wie Kochen oder die Anwesenheit vieler Personen. Auch hier kann das Fensterlüften durch die Bewohner als unterstützende Maßnahme eingeplant werden.

Lüftungskonzept in vier Schritten erstellen

Die Erstellung eines Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6 erfolgt in einem strukturierten Vier-Schritte-Verfahren, das eine methodische und nachvollziehbare Planung ermöglicht.

Schritt 1: Die Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen ermitteln

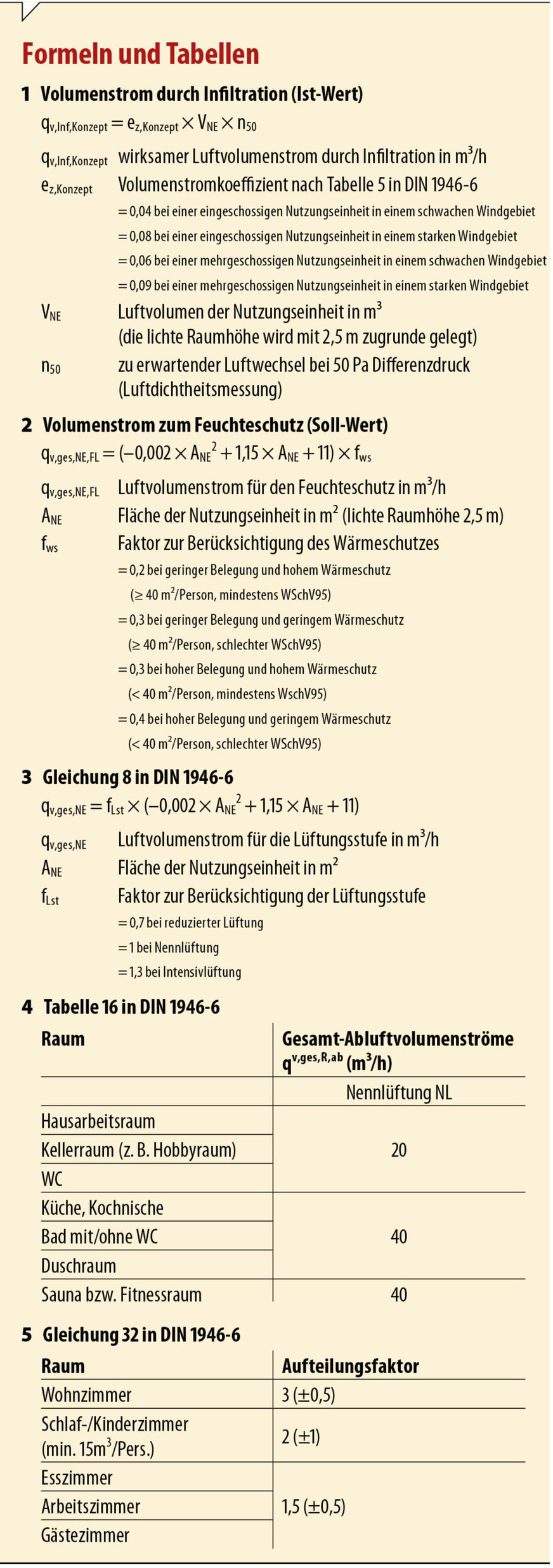

Der erste und fundamentale Schritt prüft, ob die vorhandenen Undichtigkeiten in einem Gebäude eine ausreichende Lüftung zum Feuchteschutz gewährleisten (Lüftungsstufe 1) oder ob zusätzliche lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind. Diese Bewertung erfolgt durch den Vergleich zweier berechneter Werte: dem tatsächlich durch Leckagen erreichten Volumenstrom durch Infiltration (Ist-Wert, Abb. 1 im Kasten links) und dem benötigten Volumenstrom zum Feuchteschutz (Soll-Wert, Abb. 2).

Liegt der berechnete Soll-Wert über dem ermittelten Ist-Wert, ist eine lüftungstechnische Maßnahme zwingend erforderlich. Sie kann als Infiltrationsunterstützung oder als mechanische Lüftung durch ein Lüftungssystem realisiert werden.

Schritt 2: Luftwechselraten für alle Lüftungsstufen bestimmen

Nach der Feststellung der grundsätzlichen Notwendigkeit werden die Abluftvolumenströme für die Lüftungsstufen 2, 3 und 4 berechnet. Dies erfolgt über die Gleichung 8 aus der DIN 1946-6 (Abb. 3).

Für die Nennlüftung erfolgt zusätzlich ein Abgleich mit den in der Norm festgelegten Mindestabluftvolumenströmen für verschiedene Raumtypen (Tabelle 16, Abb. 4). Der jeweils höhere Wert aus Berechnung und Mindestanforderung bestimmt die tatsächlich anzusetzende Luftwechselrate.

Schritt 3: Luftvolumenströme auf die Zulufträume aufteilen

Die ermittelten Gesamtluftvolumenströme werden anschließend proportional auf die verschiedenen Zulufträume verteilt. Die Norm empfiehlt hierzu spezifische Aufteilungsfaktoren nach Gleichung 32 (Abb. 5), die den unterschiedlichen Nutzungsanforderungen der Räume Rechnung tragen.

Schritt 4: Geeignete lüftungstechnische Maßnahme wählen

Der abschließende Schritt umfasst die Auswahl des geeigneten Lüftungssystems. Grundsätzlich stehen zwei Hauptkategorien zur Verfügung: freie Lüftung und ventilatorgestützte Lüftung. Beide Systeme gewährleisten den erforderlichen Luftaustausch ohne kontinuierliche Nutzereingriffe, unterscheiden sich jedoch in ihrer Auslegung und Leistungsfähigkeit.

Freie Lüftungssysteme werden typischerweise nur bis zum Feuchteschutz oder der reduzierten Lüftung ausgelegt. Sie nutzen natürliche Druckdifferenzen und sind wartungsarm, aber wetterabhängig und in ihrer Leistung begrenzt.

Ventilatorgestützte Systeme hingegen werden bis zur Nennlüftung ausgelegt und bieten deutlich mehr Kontrolle und Zuverlässigkeit. Hier stehen sowohl zentrale als auch dezentrale Varianten zur Verfügung, jeweils als reine Abluftsysteme oder als Zu- und Abluftsysteme mit Wärmerückgewinnung.

Bild: Helios Ventilatoren

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier Lüftung mit Beiträgen und News aus dem GEB

www.geb-info.de/lueftung