Bis zum Jahr 2045 muss Deutschland laut Klimaschutzgesetz die Treibhausgasneutralität erreichen. Für die Wärmeerzeugung im Wohngebäudesektor bedeutet das einerseits, dass die Energieverbräuche im Betrieb für Heizung und Warmwasser so weit wie möglich gesenkt werden müssen, und andererseits, dass die Deckung des restlichen Bedarfs einzig und allein mit treibhausgasarmen Energiequellen erfolgen kann. Durch die Kombination von Wärmedämmung und Wärmepumpen lassen sich diese Ziele erreichen, da Wärmepumpen den Strom zur Wärmebereitstellung – anders als Direktstromkonzepte – effizient nutzen, der zukünftig besonders im Winter verstärkt regenerativ mittels Windkraft erzeugt wird.

Aufholbedarf bei Wärmepumpen im Bestand

Bei neu gebauten Einfamilienhäusern (EFH) stehen bereits heute mit knapp 61 % die Wärmepumpen an vorderster Stelle beim Heizkonzept [1], da hier in der Regel die Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb durch einen entsprechend hohen Dämmstandard gegeben sind. Im Bestand sieht es jedoch anders aus. Es gibt vielfältige Gebäudekonstruktionen aus unterschiedlichen Baujahren, teilweise nicht oder nur wenig gedämmt, in deren Kellern sich ganz unterschiedliche Wärmeerzeugungs- und -übergabesysteme finden. Trotzdem: Eine Studie des Fraunhofer ISE hat gezeigt, dass Wärmepumpen auch im Bestand effizient funktionieren können [2].

Aktuell liegt der Anteil von Wärmepumpen im Bestand (Abb. 2) bundesweit noch bei lediglich 3 % [3]. Im Falle einer energetischen Sanierung wächst allerdings seit einigen Jahren die Bereitschaft, von fossilen Energieträgern auf elektrisch betriebene Wärmepumpen zu wechseln – das zeigen die allmählich steigenden Marktanteile [4]. Das lange Zeit geringe Interesse an Wärmepumpenheizungen für Bestandsgebäude geht auf verschiedene technische Herausforderungen zurück.

Schlecht gedämmte Gebäude erfordern hohe Vorlauftemperaturen, was den effizienten Betrieb der Wärmepumpen einschränkt. Aus diesem Grund sollte die Vorlauftemperatur möglichst niedrig liegen, als Faustregel für die Obergrenze gelten maximal 55 °C [5]. In Bestandsgebäuden mit Fußbodenheizung können Wärmepumpen in der Regel problemlos effizient betrieben werden, da hier die Vorlauftemperaturen deutlich niedriger liegen [2]. In zumeist älteren Gebäuden ohne Flächenheizung kann es jedoch vorkommen, dass die Heizkörperflächen zu klein sind. Teilweise lässt sich dies durch den Austausch einzelner Heizkörper beheben, während in anderen Fällen die Gebäudehülle erst saniert werden muss, um einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe zu ermöglichen. Daher ergeben sich bei Wärmepumpen im Bestand folgende Überlegungen:

Zur Klärung dieser Fragen legt dieser Artikel den Fokus auf unsanierte und teilsanierte Ein- und Zweifamilienhäuser im Bestand mit Ölheizkesseln und ohne Flächenheizung.

Simulation von Wärmepumpensystemen im Bestand

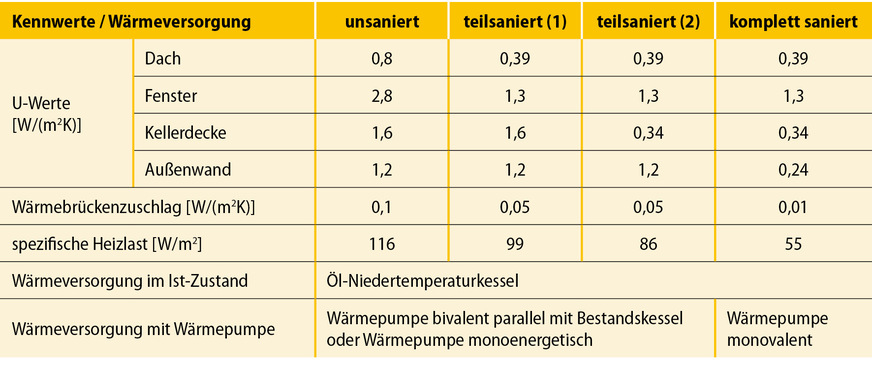

Mittels dynamischer Simulationen an einem Modellgebäude, das ein typisches Einfamilienhaus aus den 1960er Jahren repräsentiert, wurden vier Effizienzstandards der Gebäudehülle von unsaniert bis komplett saniert untersucht. Die energetischen Standards orientieren sich an zeittypischen Dämmmaßnahmen, die im Rahmen von früheren Sanierungszyklen üblicherweise erfolgt sind (Abb. 3). Für das Modellgebäude wurden 138 m² Wohnfläche angenommen. Es ist im unsanierten Zustand mit einem Öl-Niedertemperaturkessel für Heizung und Warmwasser ausgestattet worden. Des Weiteren weist es im unsanierten Originalzustand isolierverglaste Holzfenster auf, der Dachboden ist gleich mit ausgebaut worden, der Keller unbeheizt. Das Dach war bereits mit 5 cm gedämmt.

In der teilsanierten Variante TS1 sind im Dach bereits 12 cm Dämmung vorhanden, sowie die Fenster und Türen ausgetauscht. Bei der zweiten Variante TS2 hat man zusätzlich die Kellerdecke isoliert. Bei der dritten Variante (komplett saniert) wurden außerdem die Außenwände gedämmt. Die Heizlast für jede dieser Varianten wurde mithilfe des vereinfachten Verfahrens der DIN 12831 Beiblatt 2 berechnet.

Es wurden verschiedene Betriebsweisen der Wärmepumpe untersucht:

Im bivalenten Parallelbetrieb unterstützt der Kessel die Wärmepumpe an den kältesten Tagen im Jahr, wenn die Außentemperatur unter den sogenannten Bivalenzpunkt fällt. Bei der Luft/Wasser-Wärmepumpe ist ein COPA2W35 von 4,0 vorausgesetzt (Außenlufttemperatur 2 °C, Heizwassertemperatur 35 °C). In Anlehnung an [5] wurde die Heizkurve so eingestellt, dass sie eine maximale Vorlauftemperatur von 55 °C aufweist.

Der Trinkwarmwasserspeicher wurde auf eine Zieltemperatur von 50 °C eingestellt. Sowohl für die Heizung als auch für die Trinkwarmwasserbereitung wurde eine Hysterese von +5 K implementiert, um häufiges Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe und damit einen zu hohen Verschleiß zu vermeiden. In den Simulationen gelten Sollwerte von 21 °C für die Raumtemperatur und 45 °C für die Zapftemperatur des Warmwassers.

Bild: Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)

Hydraulische Einbindung der Wärmepumpe

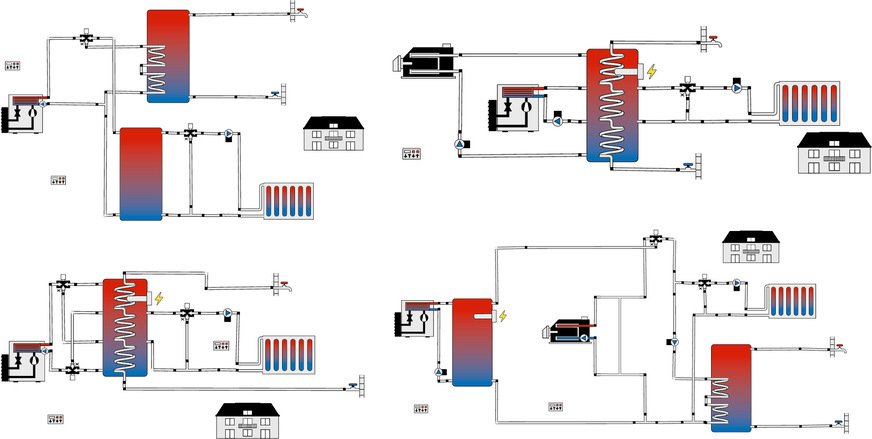

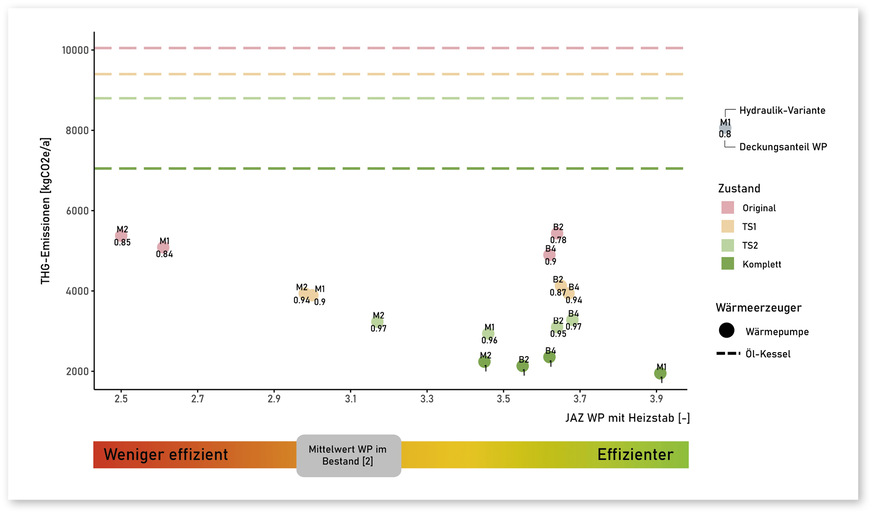

Als erstes wurde untersucht, inwiefern die hydraulische Einbindung der Wärmepumpe die Effizienz und die Treibhausgasemissionen (THGE) beeinflusst. Dafür wurden zwei monovalente bzw. monoenergetische (M1 und M2) sowie zwei bivalente Varianten untersucht (B2 und B4). Die Wärmepumpe wird in verschiedenen Modi betrieben, je nach Zustand der Gebäudehülle (Originalzustand, Teilsanierung, Komplettsanierung). Bei der Komplettsanierung ist die Wärmepumpe allein für die Wärmeerzeugung verantwortlich (monovalenter Betrieb). In den Original- und Teilsanierungszuständen gibt es die Optionen des bivalenten Parallelbetriebs (hier dargestellt B2 und B4) oder des monoenergetischen Betriebs mit Heizstab (M1 und M2).

Die Varianten unterscheiden sich bezüglich der eingesetzten Speicher – entweder separater Puffer- und Trinkwarmwasserspeicher (TWW) oder mit einem Kombispeicher (Abb. 4). Bei Komplettmodernisierung wurde bei den bivalenten Varianten unterstellt, dass der Kessel vollständig ausgeschaltet ist und das System nicht mehr beeinflusst. Unterschiede zu den monovalenten Varianten ergeben sich in diesem Fall durch unterschiedliche Speicherbeladung und -verluste. Die Ergebnisse wurden mithilfe folgender Effizienzindikatoren bewertet:

Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Typischerweise liegen die JAZ bei Luft-Wärmepumpen im Bestand zwischen 2,5 und 3,7 mit einem Durchschnitt von 3,1 [2].

Ab einer JAZ von 3,1 wird hier die Wärmepumpe als überdurchschnittlich effizient bewertet.

Quelle: Institut Wohnen und Umwelt GmbH

Energetische Sanierungen erhöhen die Effizienz

In der Ergebnisdarstellung in Abb. 5 sind die jährlichen THGE, die JAZ(WP+HS)-Werte und die Deckungsgrade (die Zahlen in den farbigen Blasen) für die verschiedenen hydraulischen Systeme und Sanierungszustände aufgeführt. Die horizontalen gestrichelten Linien zeigen auch die Emissionen, die durch den Weiterbetrieb des Kessels entstehen würden.

Unabhängig von der Hydraulik und der Betriebsweise reduzieren energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle die THGE und erhöhen die Effizienz der Wärmepumpe. Je nach Betriebsweise unterscheiden sich die Ergebnisse: Je schlechter der Effizienzstandard, desto größer die Streuung zwischen monovalenten und bivalenten Systemen. Wärmepumpen sparen in allen Varianten und Sanierungszuständen erhebliche Mengen an THGE im Vergleich zum Weiterbetrieb des Ölkessels ein. Beim monoenergetischen Betrieb hängt die Effizienz der Wärmepumpe stark vom Dämmstandard ab: Erst ab TS1 ergibt sich ein durchschnittlich effizienter Betrieb, und ab TS2 (Sanierung von Dach, Fenster und Kellerdecke) arbeitet sie überdurchschnittlich effizient.

Im bivalenten-parallelen Betrieb verändert sich die Effizienz durch den Sanierungszustand nur geringfügig, und es werden hohe JAZ erreicht, sodass die Wärmepumpe auch bei schlechteren Gebäudestandards effizient betrieben werden kann.

Sobald Dach, Fenster und Kellerdecke saniert sind (TS2), zeigt die monoenergetische Variante M1 mit getrenntem Puffer- und TWW-Speicher Effizienzvorteile gegenüber der Kombispeicher-Variante M2. Generell sparen weitergehende energetische Sanierungen signifikant Treibhausgasemissionen ein und erhöhen zugleich die Effizienz einer Wärmepumpe.

Neben der hydraulischen Einbindung der Wärmepumpe wurden folgende Parameter analysiert:

Grenzen und Unschärfen der Ergebnisse

Bei den Berechnungen wurde unterstellt, dass mit den Heizkörpern eine Vorlauftemperatur von maximal 55 °C erreicht werden kann. Würde man die Heizkörper noch weiter vergrößern, wären noch niedrigere Vorlauftemperaturen und damit eine noch bessere Effizienz der Wärmepumpe möglich. Werden statt der unterstellten „mittleren“ Sanierungsstandards moderne BEG-Anforderungen berücksichtigt, dann fallen die Ergebnisse ebenfalls besser aus.

Die Berechnung der Treibhausgasemissionen mit dem zeitlich konstanten Emissionsfaktor des aktuellen deutschen Strommixes sorgt für eine weitere Unschärfe der Ergebnisse. Durch den Ausbau der regenerativen Energien ist zu erwarten, dass der Emissionsfaktor in den kommenden Jahren abnimmt. Gleichzeitig wird durch den zunehmenden Absatz monovalenter Wärmepumpen die elektrische Last erhöht, was insbesondere in „Dunkelflauten“, wenn Wind und Sonne kaum zur Stromerzeugung beitragen, häufiger das Zuschalten fossiler Spitzenlastkraftwerke bedingt. Eigene Auswertungen zeigen, dass dadurch der ökologische Vorteil der Wärmepumpen aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird, auch wenn die Emissionen real höher liegen als bei der Berechnung mit einem konstanten Emissionsfaktor [6].

Wärmepumpenstrategien im Bestand

Um die internationalen Klimaziele zu erreichen, empfiehlt der IPCC nicht nur die Treibhausgasneutralität, sondern auch auf dem Weg dorthin so wenig Emissionen wie möglich zu verursachen. Übereinstimmend mit dem Ansatz zur Budgetierung von THGE auf globaler Ebene haben verschiedene Studien versucht, diese Budgets auf Gebäudeebene herunterzubrechen, insbesondere in der Schweiz [7] und in Österreich [8].

Idealerweise sollten alle un- und teilsanierten Gebäude so schnell wie möglich und so umfassend wie möglich energetisch ertüchtigt und mit regenerativen Energien versorgt werden, um mit einem minimalen Emissionsbudget auszukommen. Energetische Sanierungen erfolgen in der Regel aber schrittweise, insbesondere wenn ohnehin Instandhaltungen anstehen, wie zum Beispiel eine Putzsanierung an der Fassade.

Mit anderen Worten: Die Entscheidung für eine Sanierung wird sich in der Praxis häufig an der Lebensdauer der Bauteile orientieren, getreu dem Motto: „Erst wenn die alten Fenster ausgedient haben, werden neue eingebaut!“ In solchen Fällen kann sich eine Komplettsanierung über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte erstrecken.

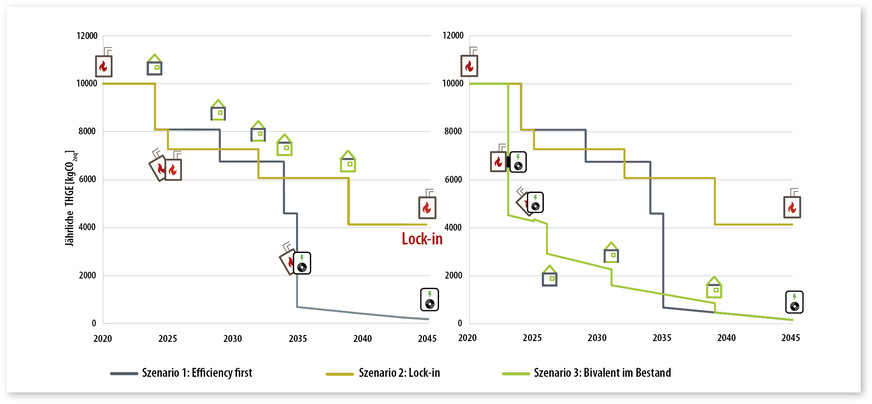

Das Beispiel eines unsanierten Einfamilienhauses aus den 60er Jahren mit einem Ölkessel hat gezeigt, dass verschiedene Sanierungsstrategien denkbar sind, um durch Wärmedämmung und eine Wärmepumpe die Emissionen zu reduzieren.

Bild: Institut Wohnen und Umwelt GmbH

Szenario 1: Efficiency first

In einer typischen Sanierungsstrategie würde man zunächst die Gebäudehülle sanieren, um die Heizlast zu reduzieren und anschließend eine Wärmepumpe installieren. Abb. 6 zeigt die daraus folgenden Emissionen einer solchen Strategie im Zeitverlauf (Szenario 1). Dabei wird die voraussichtliche Dekarbonisierung des deutschen Strommixes mit einem sinkenden Emissionsfaktor berücksichtigt. Diese Efficiency-first-Strategie ist wichtig und sollte weiterverfolgt werden, da jede eingesparte Kilowattstunde durch Wärmedämmung

Sie führt aber auch dazu, dass der Kessel noch mehrere Jahre in Betrieb bleibt und die Emissionen erst drastisch gesenkt werden, wenn die Wärmepumpe installiert wird.

Szenario 2: Lock-in

Die Efficiency-first-Strategie weist noch weitere Nachteile auf, wie Szenario 2 verdeutlicht. Denn es kann vorkommen, dass der alte Kessel früher als geplant ausfällt und außer Betrieb genommen werden muss (im Jahr 2025 im Beispielszenario 2). Wird in einem solchen Fall der alte Kessel durch einen neuen ersetzt, entsteht ein Lock-in-Effekt: Aufgrund der Lebensdauer des neuen Kessels kann der Umstieg auf eine Wärmepumpe viel länger dauern als im ersten Szenario.

Szenario 3: Bivalent im Bestand

Eine mögliche Alternative bietet Szenario 3: Zunächst wird eine für den aktuellen Zustand des Gebäudes eher kleine Wärmepumpe eingebaut, die bivalent mit dem vorhandenen Kessel arbeitet. Die Wärmepumpe ist dabei auf den zukünftigen Energiebedarf des Gebäudes nach der kompletten Sanierung der Gebäudehülle dimensioniert. Sobald die Wärmepumpe installiert ist, sinken die Emissionen signifikant, da der Ölkessel nur noch die Spitzenlast abdecken muss, der Heizstab wird zunächst nicht benötigt.

Falls der Kessel beispielsweise 2025 ausfallen sollte, könnte man vollständig auf ihn verzichten und die Wärmepumpe kurzzeitig monoenergetisch mit dem Heizstab betreiben. Unter der Voraussetzung, dass der Heizstab wie in den Beispieluntersuchungen einen geringen Anteil am Energieverbrauch hat, würde dies zwar zu einer leichten Anhebung der Emissionen durch die ineffiziente Arbeit der Wärmepumpe und des Heizstabs führen, jedoch könnten durch die zügige Fortsetzung der Sanierung der Gebäudehülle die Wärmepumpeneffizienz gesteigert und der Heizwärmebedarf gesenkt werden.

Ein Vergleich zwischen Strategie 1 und 3 zeigt, dass im Jahr 2045 trotz identischer Emissionswerte Strategie 3 mit einem geringeren THGE-Budget auskommt (Fläche unter der Kurve), was im Hinblick auf die Klimaziele vorteilhaft ist. Außerdem lässt sich mit Strategie 3 der Lock-in-Effekt von Strategie 2 vermeiden. Daher sollten Energieberater unbedingt einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) einbinden.

Bild: Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)

Bivalente Systeme können Lastspitzen ausgleichen

Jenseits dieses Beispiels könnten bivalente Systeme in einer langfristigen Betrachtung aus Sicht eines zukünftigen Energiesystems zusätzliche Vorteile bieten, da die Wärmeerzeugung in solchen Systemen dazu beitragen kann, Lastspitzen im Stromnetz mit einem hohen regenerativen Anteil auszugleichen. Monovalente oder monoenergetische Wärmepumpen können diesbezüglich nicht zur Entlastung beitragen, weshalb zusätzliche Spitzenlastkraftwerke für eine gesicherte Stromversorgung bis auf Weiteres unerlässlich bleiben, die ebenfalls Brennstoffe benötigen [9].

Ein vollständiger Verzicht auf Brennstoffe ist also weder bei monovalenten, monoenergetischen noch bei bivalenten Systemen möglich. Genauere Aussagen darüber, unter welchen Voraussetzungen diese drei unterschiedlichen Systeme jeweils am besten geeignet sind, lassen sich erst im Zusammenhang mit Annahmen und Analysen über die Entwicklung der zukünftigen Stromerzeugung treffen. Bis auf Weiteres sollte weiterhin die generell sinnvolle Regel gelten, dass sich bei monoenergetischen Wärmepumpen der Heizstab so wenig wie möglich zuschalten muss.

Fazit

Das Modellbeispiel von Einfamilienhäusern aus den 1960er Jahren hat gezeigt, dass Wärmepumpen signifikante ökologische Vorteile bieten. Unabhängig vom Effizienzstandard der Gebäudehülle kann man konstituieren:

Neben diesen generellen Empfehlungen zeigt die Untersuchung, dass der Weg zu einer Treibhausgasneutralität stark vom aktuellen Zustand eines Gebäudes abhängt. Ist das Haus teilweise gedämmt, zum Beispiel Dach, Fenster, Kellerdecke, dann kann eine monoenergetische Wärmepumpe auch effizient betrieben werden, wenn die Außenwand noch nicht saniert ist. Auch ohne Kellerdeckendämmung können JAZ von 3 erreicht werden.

Ist das Haus komplett unsaniert, bieten sich zwei Wege: Zunächst die Gebäudehülle sanieren und dann eine Wärmepumpe einbauen, oder – falls die Dämmung aktuell noch kein Thema und die monovalente Lösung noch zu teuer und/oder ineffizient ist – eine Wärmepumpe bivalent mit dem Bestandskessel betreiben und dann die Gebäudehülle später sanieren. Diese zweite Strategie wird oft übersehen, obwohl sie Vorteile bietet, um Lock-in-Effekte zu vermeiden sowie um die Emissionen schneller zu senken.

Wärmepumpen und Wärmedämmung sind gemeinsam bei un- und teilsanierten Gebäuden entscheidend, um Treibhausgasneutralität zu erreichen. Für alle Altbauten, bei denen Wärmepumpen geplant werden, sollten individuelle Sanierungsfahrpläne erstellt und beachtet werden, um strategische und durchdachte Kombinationen von Wärmeschutz und Wärmedämmung umzusetzen.

Die Forschungsarbeiten wurden im Kontext des Projekts „Wärmepumpen-Praxis im hessischen Wohngebäudebestand“ durchgeführt, das vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen gefördert wird.

Literatur und Quellen

[1] Statistisches Bundesamt, „57 % der im Jahr 2022 gebauten Wohngebäude heizen mit Wärmepumpen,“ 2023. [Online]. https://t1p.de/geb240320 [Zugriff am 16.10.2023]

[2] Günther et al., „WPSMART im Bestand – Felduntersuchung optimal abgestimmter Wärmepumpenheizungssysteme in Bestandsgebäuden beim Betrieb im konventionellen sowie im intelligenten Stromnetz (Smart Grid),“ Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, 2020

[3] Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), „Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes in Deutschland,“ 2023, [Online] https://t1p.de/geb240321

[Zugriff am 16.10.2023]

[4] Bundesverband Wärmepumpe e.V., „Branchenstudie 2023: Marktentwicklung – Prognose – Handlungsempfehlungen,“ 30 01 2023, [Online] https://t1p.de/geb240322

[5] Mellwig et al., „Energieeffizienz als Türöffner für erneuerbare Energien im Gebäudebereich,“ ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, Heidelberg, 2021

[6] Großklos et al., „Recherchen und Analysen zur Wärmeversorgung von Bestandsgebäuden mit Wärmepumpen - Zwischenbericht (Arbeitspapier) für das Forschungsvorhaben „Wärmepumpen-Praxis im hessischen Wohngebäudebestand“, 2023, [Online] https://t1p.de/geb240323

[7] Habert et al., „Carbon budgets for buildings: harmonising temporal, spatial and sectoral dimensions,“ Buildings & Cities, 2020

[8] M. Ploß, „Low-Cost nZEB: Paris-kompatible Mehrfamilienhäuser“, Energieinstitut Vorarlberg, 2022, [Online] https://t1p.de/geb240324 [Zugriff am 16 10 2023]

[9] Diefenbach et al., „Erreichung der Klimaschutzziele 2050 bei der Wohngebäude-Wärmeversorgung,“ 2021. [Online] https://t1p.de/geb240325

Bild: Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Heizungstechnik mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/heizungstechnik