Die Zeit der einfachen Lösungen bei kältetechnischen Anlagen scheint mit der geplanten Verschärfung der F-Gase-Verordnung endgültig vorbei zu sein. Neben dem Ozonzerstörungspotenzial (ODP), dem Treibhauspotenzial (GWP, Global Warming Potential) und dem Rechenwert für den Treibhauseffekt eines Kältemittels in einer definierten Anwendung (TEWI, Total Equivalent Warming Impact) könnte künftig der gesamte CO₂-Fußabdruck von Kältemitteln und kältetechnischen Komponenten eine Rolle bei der Planung spielen. Aufgrund einer möglichen Gesamtbilanzierung von Betriebsstoffen und Materialien ist davon auszugehen, dass auch die Energieverbräuche für die Herstellung und für die Entsorgung von Kältemitteln bei der Ökobilanz einer Kälteanlage berücksichtigt werden müssen.

Für Betreiber kältetechnischer Anlagen stellen sich die Fragen, welche zusätzlichen Kosten sie bei der Abschätzung von Investitions- und Betriebskosten einplanen müssen, welche Kosten sie aufgrund der Kältemittelwahl für sicherheitstechnische Maßnahmen einkalkulieren sollten und welche Effizienzmaßnahmen sich über einen definierten Lebenszyklus ihrer Anlagen lohnen. In diesem Zusammenhang kommt die DIN EN 378 „Kälteanlagen und Wärmpumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen“ ins Spiel, die vielfach bereits als „wichtigste Norm der Kältebranche“ angesehen wird.

Wirtschaftlichkeit von CO₂-Kälteanlagen in der Diskussion

Hersteller synthetischer Kältemittel bezweifeln zunehmend, ob die sogenannten natürlichen Kältemittel den strengen Kriterien einer wirtschaftlichen Überprüfung standhalten. Business Development Manager Hans-Dieter Küpper von Chemours Deutschland sagt, dass die fluorierten Opteon-Kältemittel seines Unternehmens bei gewerblichen Kälteanlagen das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bieten würden. Er argumentiert mit der sogenannten WAVE-Studie des auf Gebäudetechnik spezialisierten britischen Beratungsunternehmens Wetland Aire Valley Engineering. Untersuchungen in Finnland, Großbritannien und Spanien hätten gezeigt, dass die Opteon-Kältemittel bei Betrachtung der Gesamtemission deutlich besser abschneiden würden als vergleichbare Anlagen mit CO₂ als Kältemittel.

Küppers zufolge bieten die sogenannten Low GWP A2L/Hydrofluorolefin-(HFO)-Kältemittel beispielsweise in Supermärkten kleiner und mittlerer Größe gute Voraussetzungen für ökologisch und ökonomisch optimierte Kälteanlagen. Als weiteres Argument für die Opteon-Serie führt er die einfache und sichere Handhabung und Wartung der Kälteanlage an. Küpper betont, dass bei einem HFO-Kältemittel mit einem GWP-Wert kleiner 150 und dessen Einsatz in einer Wärmepumpe etwa 99 Prozent der Emissionen durch den Stromverbrauch, also durch das Effizienz- und Betriebsverhalten des Gerätes erzeugt werden. Der GWP-Wert eines Kältemittels definiert dessen relatives Treibhauspotenzial in Bezug auf Kohlendioxid, dessen GWP gleich eins ist.

Die Aussagen von Küppers hinsichtlich der Ergebnisse der WAVE-Studie ernten allerdings Widerspruch von anderen Kältetechnikexeperten. Sie weisen darauf hin, dass synthetische Kältemittel künftig primär für Wartungsarbeiten und für besonders sensible Anwendungen gebraucht würden, beispielsweise in der pharmazeutischen Industrie. Dagegen würden die halogenfreien Kältemittel an Bedeutung gewinnen. Welche Bedeutung CO₂ künftig in der Gewerbekälte spielen wird, zeigen die Marktaktivitäten von Daikin und Panasonic: Beide Unternehmen bieten neuerdings invertergeregelte Kompakt-Verflüssiger mit dem Gas als Kältemittel für Normal- und Tiefkälteanwendungen an.

Bild: Cool Expert

Energie mit Frequenzumformern sparen

Teile der Kältebranche versuchen mit allen Mitteln, die Ära der synthetischen Kältemittel zu verlängern, andere gehen in die Offensive und bieten innovative Lösungen mit natürlichen Kältemitteln an. Beide Lager sind sich einig, dass bei kältetechnischen Anwendungen noch ein hohes Potenzial an energiesparenden Verfahren besteht, insbesondere bei der Regelung von Kältemittelverdichtern und bei der Abtauung von Verdampfern.

Eher verspätet entdecken die Betreiber kältetechnischer Anlagen das Energiesparpotenzial der stufenlosen Leistungsregelung mittels Frequenzumformer. Typisch für einen großen Teil der bestehenden gewerblichen Kälteanlagen sind Ein-/Aus-Schaltungen oder einfache Stufenschaltungen. Mit dem Strompreisanstieg von teilweise über 100 Prozent ändern sich die Rahmenbedingungen und damit die Wirtschaftlichkeit von Modernisierungsmaßnahmen in der Kältetechnik ganz wesentlich. Als Vorbild gilt die Gebäudetechnik, bei der drehzahlgeregelte Pumpen und Ventilatoren mittlerweile als Standard angesehen werden.

Ahmed Kitap, Vertriebsleiter Elektronik bei Bitzer Kühlmaschinenbau, sieht in der Drehzahlregelung von Kältemittel-Verdichtern folgende Vorteile:

Durch die Erhöhung der Verdampfungstemperatur um 2,5 Kelvin könne der Wirkungsgrad um bis zu zehn Prozent verbessert werden. Eine Absenkung der Verflüssigungstemperatur um ein Kelvin bewirke eine Steigerung des Wirkungsgrads um weitere zwei bis drei Prozent. Wer Anlagen mit frequenzgeregeltem Verdichter plant oder vorhandene Anlagen nachrüsten will, hält sich am besten an die Leitlinien des europäischen Verbands der Hersteller von Kältekomponenten ASERCOM zum Betrieb von Frequenzumrichtern mit Kältemittelverdichtern, die nach dem Verdrängerprinzip arbeiten.

Verdampfer richtig abtauen

Was nützen optimal geplante und gebaute Kälteanlagen, wenn bei der Abtauung von Luftkühlern beziehungsweise Verdampfern die anlagenspezifischen Eigenheiten des Abtauprozesses verkannt werden? Tatsache ist, dass durch unsachgemäßes Abtauen beträchtliche Energiemengen verschwendet werden, die Geräte durch eine „Vergletscherung“ sogar zerstört werden können. Unstrittig ist, dass die Ansammlung von Eis an Verdampfern zu einer dauerhaften Leistungsminderung führt. Neben der wärmeisolierenden Wirkung der Eisschicht kann das zusätzliche Gewicht eines Eispanzers langfristig einen Verdampfer zerstören.

Eric Gerstenberger, vom Wärmeüberträgerhersteller Thermofin

beschreibt die Verfahren Glykolabtauung, Elektroabtauung und Heißgasabtauung und geht auf die jeweiligen Vor- und Nachteile der Abtauverfahren ein. Während die Glykolabtauung von Verdampfern relativ einfach zu regeln ist, sind bei der Heißgas-

abtauung unterschiedliche Schaltungen notwendig, je nachdem ob Verdampfer mit Trockenexpansion oder überflutete Verdampfer eingebaut sind. Wichtig bei allen Verfahren ist die exakte Positionierung der Abtausensoren und eine auf das Anlagenkonzept bezogene Abtaustrategie, da es sonst zu einem unnötigen Wärmeeintrag beziehungsweise zu unnötig langen Abtauzeiten kommt.

Ein bekanntes Problem bei der Abtauung sind undichte Kältemittelventile, die den Abtauprozess negativ beeinflussen, sodass nur ein Teil des Eises abgetaut wird. Zu hohe Abtautemperaturen führen bei Luftkühlern zur Nebelbildung bei der Abtauung, was wiederum an den unbeheizten Flächen des zu kühlenden Raums zu Eisansatz führt. Auch Ventilatorblätter können durch die Nebelbildung vereisen und dadurch den Lüfter zerstören.

Gerstenberger empfiehlt den Einsatz von EC-Ventilatoren, da sie bedarfsgeführt eingesetzt werden können und zu einem deutlich geringeren Wärmeeintrag in den zu kühlenden Raum führen. Grundsätzlich müssen Mindestlaufzeiten zum Schutz der Lager des Ventilators beachtet werden. Besondere Sorgfalt bei der Abtaustrategie sei bei Anlagen mit den Kältemitteln Ammoniak (R717) und Kohlenstoffdioxid (R744) notwendig. Hier seien wegen der hohen Verdampfungsenthalpien lange Nachlaufzeiten der Ventilatoren einzuplanen. Eine Missachtung dieser kältemittelspezifischen Besonderheiten führe zu einer ineffizienten Abtauung bei einem hohen Energieeinsatz.

Räume mit Abtauenergie kühlen

Abtausysteme beruhen weitgehend auf dem Prinzip, den Eisansatz an einem Luftkühler mithilfe von extern erzeugter Energie abzuschmelzen. Konkret geht es darum, einen vereisten Wärmeübertrager inklusive Gehäuse bis zur Schmelztemperatur des Eises zu erwärmen, und zwar so lange, bis alle Lamellen eisfrei sind. Zwangsweise wird dadurch auch die umgebende Luft und damit der zu kühlende Raum mit erwärmt. Dies bewirkt einen latenten Energieeintrag durch die Verdunstung des Kondensats. Letztendlich muss die in den Kühlraum eingebrachte Wärme durch zusätzliche Kühlenergie nach dem Abtauvorgang wieder kompensiert werden. Im Grunde genommen handelt es sich bei den klassischen Abtauverfahren um eine „Energievernichtung“, die nicht mehr mit unserem heutigen Verständnis eines sorgsamen Umgangs mit Energie zu vereinbaren ist.

Für Friedhelm Meyer von der Kühltechnikfirma Cool Expert war dieses Paradoxon Anlass zur Entwicklung des nach seinen Worten „derzeit effizientesten Abtauverfahrens für Luftkühler in indirekten Kälteanlagen“. Sein Defrost Power Pack folgt dem Prinzip eines elektrischen Durchlauferhitzers, der über einen Bypass den jeweiligen Luftkühler von innen heraus erwärmt. Im Vergleich mit einer konventionellen elektrischen Abtauheizung spart diese Art der dezentralen Abtauung Meyer zufolge rund 80 Prozent an Energiekosten sowie weitere Energiekosten durch die verkürzten Abtauintervalle ein. Ein weiterer Vorteil des Verfahrens sind die niedrigen elektrischen Anschlusswerte und damit die Vermeidung von Lastspitzen.

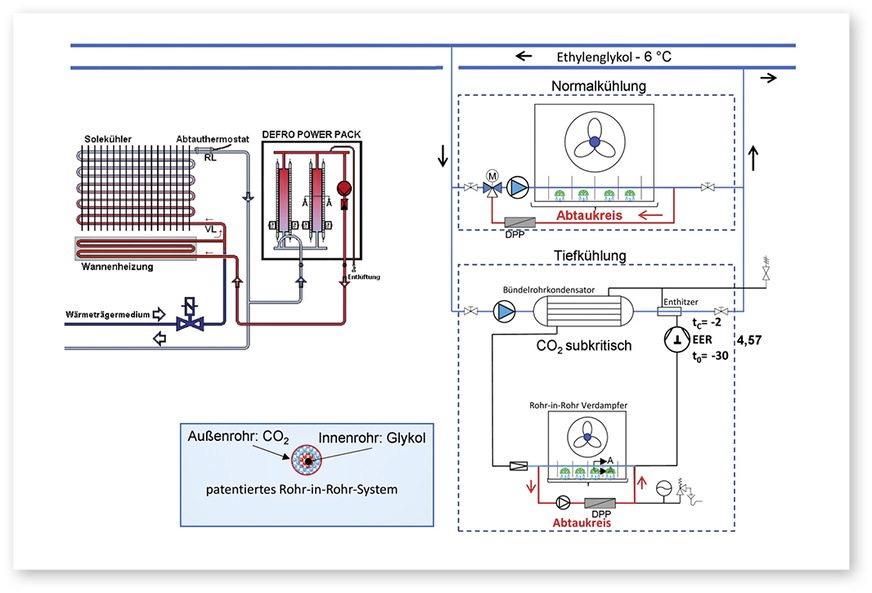

Für Kälteanlagen mit subkritischer CO₂-Prozessführung, zum Beispiel für den Tiefkühlbereich von Supermärkten, empfiehlt Meyer den Defrost Power Pack Air. Das Besondere daran ist ein Rohr-im-Rohr-Verdampfer, wobei das innere Rohr (CO₂) die Verdampferfunktion, das äußere Rohr (Glykol 50 Prozent) hingegen die Abtaufunktion übernimmt (Abb. 1).

Der Trick ist, dass die Abtauwärme über eine Deckenkassette in einem Plus-Kühlraum gewonnen wird, die im Idealfall über dem Obst- und Gemüsebereich installiert ist. Im Abtaufall fördert eine Zirkulationspumpe die in der Deckenkassette erwärmte Sole in den Rohr-im-Rohr-Verdampfer und taut diesen damit ab. Laut Erfahrungen von Cool Expert rechnet sich die Technologie bereits nach 22 Monaten.

Bild: SKA GmbH

Energie in Kühlhäusern sparen

Für die Betreiber von Kühlhäusern stellt die aktuelle Energiekrise aufgrund der volatilen Stromkosten eine enorme Herausforderung dar. Die Betreiber kleinerer Kühlhäuser geraten durch die F-Gase-Verordnung zusätzlich unter Druck. Nach Angaben des Verbandes Deutscher Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen (VDKL) gibt es in Deutschland Stand 2021 insgesamt 363 sogenannte Dienstleistungskühlhäuser mit einem temperaturgeführten Lagervolumen von insgesamt 22,4 Millionen Kubikmetern.

Im Bereich Dienstleistung sind rund 86 Prozent der gewerblichen Kühlhäuser in Deutschland im VDKL organisiert. Während von den VDKL-Kühlhäusern bereits 94 Prozent mit NH₃- beziehungsweise CO2-Kälteanlagen ausgerüstet sind, arbeiten die etwa 350 nicht dem Verband angehörenden kleineren Kühlhäuser mit maximal 400 Kilowatt Kühlleistung weitgehend mit synthetischen Kältemitteln, ein kleiner Teil auch mit sogenannten Goeldner-Anlagen, kleinen NH₃-Anlagen mit Hubkolbenverdichtern.

Dass der rechtzeitige Umstieg auf natürliche Kältemittel bei bestehenden Kühlhäusern wirtschaftlich interessant ist, zeigt ein Beispiel des Großkälteanlagenherstellers SKA. Aufgabe war, eine bestehende Kälteanlage mit teilhalogeniertem Fluorkohlenwasserstoff (R507C) durch eine hocheffiziente NH₃-Schwerkraftanlage zu ersetzen. Konkret ging es um zwei Kühllager, eines mit 6.000 Kubikmetern und eines mit 10.200 Kubikmetern.

Wichtige Eckpunkte der Sanierung waren die Senkung der Kondensationstemperatur, der Einsatz von frequenzgeregelten Verdichtern sowie von effizienten Antriebsmotoren. Eine wesentliche Entscheidung des Unternehmens bei der Sanierung der Kühlhäuser war der Verzicht auf ein Kanalsystem zugunsten einer Luftverteilung über einen thermisch unterstützten Kaltluftsee. Voraussetzung dafür war, den Luftkühler außerhalb der Lagerfläche im Deckenbereich anzuordnen und einen Freiraum für die vertikale Luftzirkulation zwischen Regalsystem und Außenwand sowie unterhalb des Kühlers zu schaffen. Eingesetzt werden Isolierkühler mit drückenden Axialventilatoren von Güntner. Die Bauart ist bekannt für ihr Abtauverhalten ohne Wärmeeintrag in den Kühlraum und ihre gute Zugänglichkeit für Servicearbeiten. Direkt bei den Isolierkühlern auf einer Galerie angeordnet sind die Schwerkraftabscheider der NH₃-Kälteanlage, die von zweistufigen frequenzgeregelten Verdichtern (V450T) von Grasso versorgt werden

(Abb. 2). Durch die Positionierung auf gleicher Ebene konnte auf eine Umwälzpumpe verzichtet werden. Wichtige Bauteile zur Verbesserung der Energieeffizienz sind innen aufgestellte, geregelte Verdunstungskondensatoren, die im Winter weitgehend mit Naturzug arbeiten. Mit diesem auf NH₃ aufbauenden Kältekonzept konnte der spezifische jährliche Energiebedarf der beiden Kühlhäuser von 83 auf 23 Kilowattstunden pro Kubikmeter gesenkt werden. Das entspricht einer Einsparung von rund 70 Prozent. Heute liegt der spezifische jährliche Energieverbrauch von VDKL-Kühlhäusern im Durchschnitt bei etwa 58 Kilowattstunden pro Kubikmeter.

Norm stellt komplexe Planungsanforderungen

Wer heute einen Supermarkt plant, eine Kältemaschine einbauen will oder eine industrielle Kälteanlage saniert, tut gut daran, sich mit der DIN EN 378 auseinanderzusetzen. Die Berechnungsgänge sind keinesfalls trivial. Nicht umsonst haben die Kollegen in der Schweiz bereits eine Software entwickelt (siehe Kasten), um die komplexen Anforderungen der EN 378 hinsichtlich der Anforderungen an den Aufstellungsraum, der Effizienzansprüche oder der Kältemittelauswahl auf digitalem Weg zu erledigen. „Die Wahl des Kältemittels, dessen Drucklage, die Leistung der Anlage beziehungsweise die Füllmenge sind bestimmende Größen für die sicherheitstechnischen Ansprüche an den Maschinenraum“, erläutert Michael Hendriks, Technischer Direktor beim Kältetechnikhersteller Rivacold, die Anforderungen. Dies gelte besonders bei Verwendung von brennbaren oder giftigen Kältemitteln: „Die Komplexität der Planung von Anlagen mit natürlichen Kältemitteln wird häufig unterschätzt.“ Schon wegen der Haftungsfrage müsse ein Planer genauer hinschauen.

Als Beispiel nennt Hendriks den Trend zu CO₂-Kälteanlagen in Supermärkten, die bei weitem nicht so fehlertolerant seien wie Anlagen mit halogenierten Kältemitteln. „Man darf die Anlage nicht vor sich hin nudeln lassen, sonst arbeitet sie ineffizient“, bemerkt Hendriks. So müsse das elektronische Expansionsventil exakt ausgelegt und die Regelcharakteristik genau eingestellt werden. Dies gelte insbesondere für Kleinanlagen, die bedeutend komplexer seien als Anlagen größerer Leistung.

Bei brennbaren Kältemitteln spiele besonders die Füllmenge eine Rolle. „Hohe Füllmengen, beispielsweise von Propan, führen zu höheren sicherheitstechnischen Vorgaben an Maschinenräume und damit zu höheren Baukosten“, räumt Hendriks ein. Bei der Lebensmittelkühlung seien dezentrale Geräte, beispielsweise Stopferaggregate mit Propan als Kältemittel, oft wirtschaftlicher als eine Zentralanlage. Bei größeren Leistungen empfiehlt Hendriks, Verdichter und Druckbehälter im Außenbereich aufzustellen oder mit indirekten Systemen (Kühlsole) zu arbeiten. Daneben müsse auch die Umweltkonformität beachtet werden, was die Planung nicht einfacher mache.

EN 378-Software hilft bei normgerechter Planung

Normen haben Gesetzescharakter. Komplizierte Normen wie die EN 378 gelten in der Kälte- und Wärmepumpenbranche deshalb als echte Herausforderung. Das Haftungsrisiko wird bei dieser Norm allgemein als hoch eingeschätzt, da viele Einflussgrößen, Richtlinien und Vorschriften berücksichtigt werden müssen. Die Herausforderung liegt darin, dass die Wahl des Kältemittels und dessen sicherheitstechnische Einstufung hinsichtlich Brennbarkeit, Druck, Giftigkeit und Volumen auch zu baulichen Konsequenzen führt. In einzelnen Bereichen hinterlasse die Norm einen Interpretationsspielraum, der zu Unsicherheiten führe und damit das Planungsrisiko erhöhe, lauten die ersten Erfahrungen der Branche mit der Norm.

Der Schweizer Verband für Kältetechnik (SVK) hat das Potenzial einer elektronischen Planungshilfe auf der Basis der EN 378 frühzeitig erkannt und mit Unterstützung des IT-Dienstleisters Posity und des Züricher Instituts für Energiesysteme und Fluid-Engineering eine Software entwickelt, die den Umgang mit der wichtigsten technischen Norm der Kältebranche vereinfacht. Auch von deutschen Kältefachleuten wird die SN EN 378-Software als das aktuell beste elektronische Tool eingeschätzt, das sich durchaus auch in Deutschland einsetzen lässt.

Nach Eingabe der Grundparameter zeigt die Software an, ob eine Kälteanlage normgerecht nach EN 378 geplant und ein normgerechter Betrieb möglich ist. Der Vorteil für die Schweizer Fachkollegen sind Hinweise auf die peripheren schweizerischen Verordnungen und Vorschriften sowie die Richtlinien der Schweizerischen Unfallversicherung und der Eidgenössischen Koordinierungskommission für Arbeitssicherheit, welche in der Schweiz die SN EN 378 teilweise übersteuern.