Bild: Trane

Das Potenzial der Abwärme, die aus Rechenzentren bereitgestellt wird, ist erheblich. Das ist die Aussage eines Gutachtens zu Stand und Entwicklung des Rechenzentrumstandorts Deutschland, das noch vom Bundeswirtschaftsministerium der vorangegangenen Legislaturperiode in Auftrag gegeben und im Januar veröffentlicht wurde. Werde die Nutzung schon beim Bau eines Rechenzentrums vorgesehen, könne rein technisch ein großer Teil der durch den IT-Betrieb verursachten Wärme zur Verfügung gestellt werden, schreiben die Autoren des Gutachtens, an dem unter anderem das Fraunhofer ISI, die Deutsche Energie-Agentur, das Borderstep Institut und das Beratungsunternehmen EY beteiligt waren.

Doch zu den Ergebnissen der Untersuchung gehört auch: Strukturelle und technische Faktoren schränken die Nutzung dieses Potenzials ein. Dazu zählt etwa, dass bereits gebaute Rechenzentren häufig nicht auf darauf ausgelegt sind, die Wärme effizient auszukoppeln. Entsprechende Anpassungen sind mit einem großen Aufwand verbunden. Die Effizienz hängt außerdem von der verwendeten Kühltechnologie abhängig, weil von ihr die Temperatur der Abwärme abhängt.

Eine weitere Hürde stellt die Aufgabe dar, wie die Wärme zu ihrem Empfänger kommt. Die Nutzbarkeit hängt davon ab, ob sich in der Nähe des Rechenzentrums ein Fern- oder Nahwärmenetz befindet, das ohne großen Aufwand angebunden werden kann.

Energieeffizienzgesetz erhöht den Druck

Für die Energiewende wäre es wünschenswert, diese Herausforderungen zu bewältigen, um die wertvolle Ressource Abwärme verfügbar zu machen. Doch es kommt Bewegung in die Sache. Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) schreibt vor, dass neue Rechenzentren, die ab dem 1. Juli 2026 den Betrieb aufnehmen, mindestens einen Anteil von zehn Prozent wiederverwendeter Energie aufweisen. Das bedeutet konkret, dass die anfallende Abwärme genutzt werden muss. Die Anforderung steigt schrittweise bis auf 20 Prozent für eine Inbetriebnahme ab dem 1. Juli 2028 an.

Die Hoffnungen sind groß, dass dies der Entwicklung einen gehörigen Schub geben wird. Das Gutachten geht davon aus, dass im Jahr 2030 etwa eine Terawattstunde Wärme aus Rechenzentren beim Endverbraucher genutzt werden könnte, wenn die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Für das Jahr 2035 prognostizieren die Autoren mehr als drei Terawattstunden. Und bis 2045 könnte sich die verwendbare Abwärmemenge auf etwa zehn Terawattstunden erhöhen.

Neben den regulatorischen Rahmenbedingungen treibt auch eine technische Entwicklung das Thema an. Künstliche Intelligenz (KI), die mittlerweile fast unser gesamtes Leben durchdringt, braucht Rechenpower - und zwar sehr viel davon. In den kommenden Jahren werden daher Rechenzentren, die speziell für KI-Anwendungen gebaut werden, wie Pilze aus dem Boden schießen.

Jeder Bau eines KI-Rechenzentrums mit seinen extrem großen Leistungszahlen stellt ein Großprojekt dar, das auch mit einer gewissen Marktmacht verbunden ist. „Da geht es um sehr viel Geld“, sagt Eberhard Knödler während eines Vortrags auf einem Fachforum des IT-Dienstleisters dtm Datentechnik Moll. Er ist Geschäftsführer von Green Cooling, einem Kühltechnikspezialisten für Rechenzentren. Knödler berichtet, dass es in solchen Projekten wesentlich einfacher ist, alle Beteiligten wie etwa Kommunen und Stadtwerke an einen Tisch zu bringen, um Abwärmekonzepte umzusetzen.

Mit Wasserkühlung höhere Temperaturen erzielen

Hinzu kommt, dass in den KI-Rechenzentren verstärkt mit Wasser gekühlt wird. Mit den entsprechenden Systemen ist es möglich, Restwärme mit tendenziell höheren Temperaturen aus den Serverräumen herauszuholen als bei einer Luftkühlung. Mit Wasserkühlung lassen sich grundsätzlich mehr Szenarien für die Abwärmenutzung umsetzen als mit niedrigen Temperaturen. Bei luftgekühlten Rechenzentren bewegt sich die Abwärme zwischen 30 und 40 Grad Celsius, berichtet Jerome Evans, Gründer und Geschäftsführer des Rechenzentrumbetreibers Firstcolo. Um diese auf das Temperaturniveau zu heben, das zum Beispiel für eine Schule oder ein Schwimmbad notwendig ist, benötigt man Wärmepumpen. Je höher die Abwärmetemperatur ist, umso weniger Energie braucht es für deren Betrieb. Im besten Fall wird gar keine Wärmepumpe benötigt, weil die Restwärme bereits 60 Grad Celsius erreicht.

Laut Evans ist dies auch bei einem neuen KI-Rechenzentrum geplant, das Firstcolo in Rosbach in der Nähe von Frankfurt errichtet. Mit dessen Abwärme könnten in einem Neubaugebiet in Rosbach 1.000 Haushalte versorgt werden. Das entsprechende Wärmenetz muss allerdings noch gebaut werden.

Die Verteilungsmöglichkeiten der Abwärme spielen mittlerweile schon bei der Planung eines Rechenzentrums eine zunehmende Rolle. Evans berichtet aus Gesprächen mit Bürgermeistern, die Gewerbegebiete um Rechenzentren herum konzipieren. Und laut Knödler achten seine Kunden bei der Wahl eines Standorts besonders auf eine bereits vorhandene Infrastruktur für die Nutzung der Abwärme.

So berichtet er etwa von einem Projekt, in dem ein Rechenzentrum neben einem stillgelegten Papierwerk errichtet wird. Dessen Infrastruktur soll genutzt werden, um die umliegenden Dörfer mit der Abwärme zu beheizen. Dazu passt: Das Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriumshebt hervor, dass die kommunale Wärmeplanung eine wichtige Rolle spielen wird bei der Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren.

Rechenzentrum unter Wohnviertel gebaut

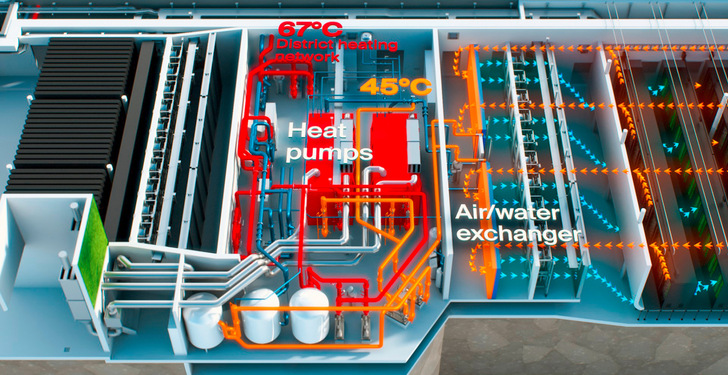

Einen besonders eindrucksvollen Ort hat sich der Schweizer Cloud-Serviceanbieter Infomaniak für sein Rechenzentrum in Genf ausgesucht. Es wurde unterirdisch unter einem Wohnviertel mit 150 Wohnungen gebaut und im Januar eingeweiht. Die Abwärme wird in das Fernwärmenetz der Stadt eingespeist. Dafür heben zwei Wärmepumpen mit einer Gesamtleistung von 3,2 Megawatt die Temperatur im Sommer auf 45 bis 67 Grad Celsius und im Winter auf bis zu 85 Grad Celsius an. Die Wärme des Rechenzentrums reicht laut Pressemitteilung des Wärmepumpenanbieters Trane aus, um im Winter rund 6.000 Minergie-A-Wohnungen zu heizen.

Es gibt aber nicht nur Beispiele von neu gebauten Rechenzentren. Projekte zeigen, dass sich auch die Abwärme von Bestandsbauten nutzen lässt. Zwei bestehende Rechenzentren des Betreibers NTT Data etwa sollen in Berlin das Neubaugebiet „Das neue Gartenfeld“ mit bis zu acht Megawatt Heizleistung versorgen. Auf einer Fläche von 31 Hektar entstehen in Berlin-Spandau rund 4.500 Wohnungen, 200 Gewerbeeinheiten sowie Kitas und Schulen für mehr als 10.000 Menschen. Über eine circa zwei Kilometer lange Leitung wird die Abwärme aus den Rechenzentren zur Energiezentrale des Quartiers transportiert.

Die durch die Server entstehende Wärme hat eine Temperatur von 20 bis 30 Grad Celsius. Wärmepumpen sollen sie auf die für das Nahwärmenetz erforderliche Vorlauftemperatur von 64 Grad Celsius bringen. Zur Absicherung temporärer Spitzenlasten im Winter wird zusätzlich ein Power-to-Heat-Kessel mit einer Leistung von 3,6 Megawatt installiert.

„Bei der Planung neuer Rechenzentren wird die Nutzung der Abwärme in der Regel bereits berücksichtigt. Lösungen für Bestandsrechenzentren gibt es jedoch nur selten “, sagt Konstantin Hartmann, Geschäftsführer von Global Data Center, dem Geschäftsbereich von NTT Data, der das Rechenzentrum in Berlin-Spandau betreibt. Das Projekt zeige aber, dass sich Abwärme auch aus diesen Gebäuden nachhaltig und effizient für ein großes Quartier nutzen lasse.

Zwei Welten treffen aufeinander

Die Unterstützung durch Bund und Länder macht Vorhaben solcher Art einfacher. Das Projekt „Das neue Gartenfeld“ etwa greift auf Mittel der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) zurück. Und das hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum beispielsweise fördert ähnliche Vorhaben, bei denen die Abwärme von Rechenzentren verwendet wird. Knödler weist außerdem auf das Kompetenzzentrum Abwärme in Baden-Württemberg hin. Er begrüßt, dass deren Experten die in Projekten beteiligten Partner mit einem neutralen Blick beraten (siehe Kasten).

Ein solcher kann eventuell auch bei einer Herausforderung helfen, die nur selten genannt, aber wohl oft unterschätzt wird. Wenn es darum geht, dass die Abwärme von Rechenzentren für Gebäude anderer Art genutzt werden soll, treffen laut Knödler zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite stehen die Rechenzentrumsplaner und auf der anderen Architekten oder Haustechnikexperten. Und häufig scheitert dann die Kommunikation, weil in unterschiedlichen Sprachen gesprochen wird. Die Experten auf beiden Seiten haben in ihren Funktionen verschiedene Anforderungen und Perspektiven.

So geschehen bei einem Projekt, in dem ein Rechenzentrum und ein neu gebautes Quartier zusammengebracht werden mussten. Obwohl die beiden räumlich nicht weit auseinanderlagen, habe es einige Jahre gedauert, bis die Abwärmenutzung umgesetzt werden konnte.

Bild: fotomek - stock.adobe.com

Kompetenzzentrum Abwärme

Das Kompetenzzentrum Abwärme in Baden-Württemberg unterstützt entsprechende Projekte und bringt dabei alle relevanten Parteien zusammen. Dies gilt sowohl operativ für produzierende Industriebetriebe und Rechenzentren vor Ort als auch strategisch bei der Verbesserung der landes- und bundesweiten Rahmenbedingungen solcher Projekte.

Es hilft, die technischen und wirtschaftlichen Abwärmepotenziale aufzudecken, indem es Informationen vermittelt, Förderprogramme empfiehlt sowie Projekte initiiert und begleitet.

Zudem bietet das Kompetenzzentrum einen kostenfreien „Abwärme-Check RZ“ für Rechenzentren in Baden-Württemberg an, der wichtige Grundlagen für die weitere Konzeptionierung und zu treffenden Entscheidungen liefert – egal, ob es um die Umstellung auf Fluidkühlung, Retrofit-Maßnahmen, einen Anschluss an ein Wärmenetz oder Anforderungen aus dem Energieeffizienzgesetz geht.

Weitere Infos und Kontakt unter www.abwaerme-bw.de