Bei einem 4-Tonnen-Lager in einem Einfamilienhaus lassen sich zur Not auch mal Pellets aus Säcken nachschütten, um zu vermeiden, dass der Heizkessel keinen Brennstoff mehr bekommt. Bei einem 40-Tonnen-Lager im Mehrparteiengebäude kommt diese Maßnahme nicht infrage. Es sei denn, der Hausmeister geht täglich ins Krafttrainig und kann seine Muskeleinheit in den Heizungskeller verlegen. Normalerweise aber müssen ein ausreichend groß dimensioniertes Lagervolumen und ein angemessenes Lagermanagement den Brennstoffmangel verhindern.

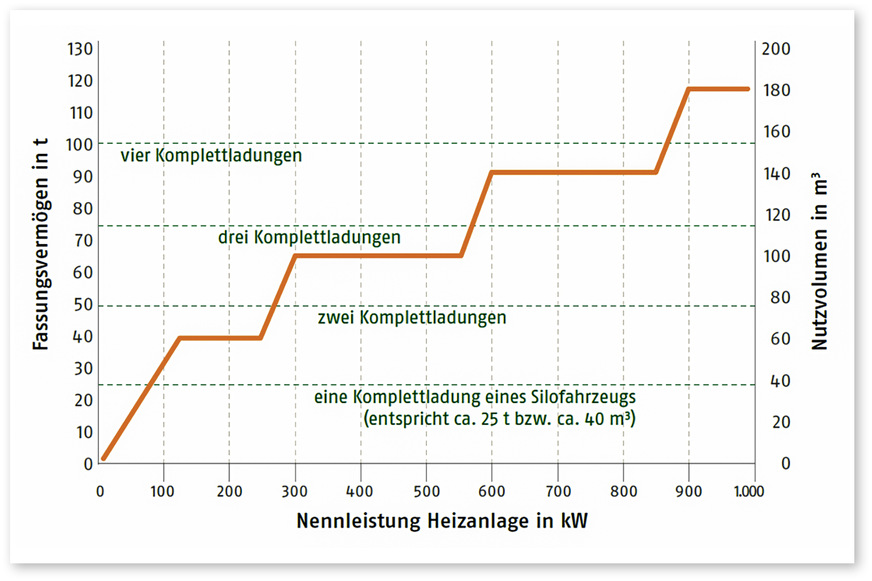

Der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) empfiehlt daher in seiner Broschüre „Lagerung von Holzpellets“, bei der Lagerplanung neben der Kesselleistung auch die Lieferlogistik zu beachten. Im Regelfall würden größere Lager mit Liefermengen eines kompletten Lkw von etwa 25 Tonnen versorgt. Da ein Lager nicht vor jeder Belieferung komplett leer gemacht worden sein sollte, hält der Verband ein Fassungsvermögen für ratsam, das um etwa 60 Prozent die Nutzlast des Anlieferfahrzeugs übersteigt. „Bei einer Auslegung des Lagers für Fahrzeuge mit einer Nutzlast von 25 Tonnen sollte das Lager insgesamt circa 40 Tonnen fassen, um sicherzustellen, dass auch bei Lieferverzögerungen der Heizbetrieb weitergeführt werden kann“, schreibt er in seiner Lagerbroschüre. Durch den geringeren Aufwand einer Komplettlieferung würden sich in der Regel zudem die Anlieferkosten senken lassen.

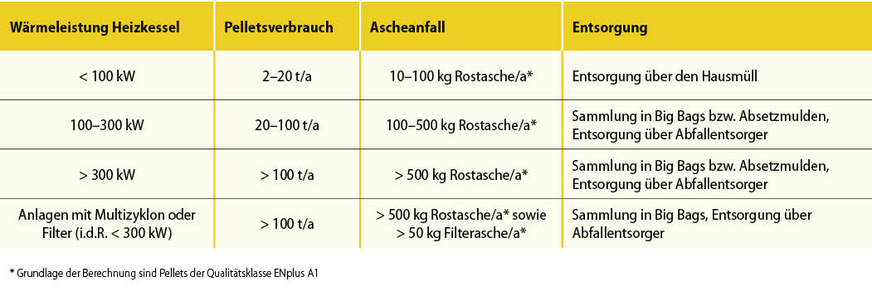

Bild: Deutsches Pelletinstitut

Bild: Deutsches Pelletinstitut

Was ist besser: Mehrere kleine Lager oder ein großes?

„Bei Mehrfamilienhäusern sollte die Versorgungssicherheit an erster Stelle stehen“, benennt auch Clemens Hüttinger den wichtigsten Punkt bei der Planung eines Pelletsgroßlagers. Der Fachingenieur arbeitet als Produktmanager bei der Firma Mall, die in Donaueschingen unter anderem Betonbehälter zur Pelletslagerung fertigt. Bei der Frage, ob er eine Lagerkaskade oder ein Großlager bevorzugt, vertritt er die Philosophie, zu jedem Kessel einen Speicher, das heißt ein Entnahmesystem zu installieren. Nur auf diese Weise lasse sich bei Mehrkesselanlagen auch die mehrfache Redundanz erreichen. „Wenn Sie zwei Kessel mit einem Speicher versorgen, bleibt das schwächste Glied der Saugschlauch, der dann doppelt belastet wird“, erklärt er. Bei den Schläuchen handele es sich um Verschleißteile, die je nach Pelletsdurchsatz regelmäßig getauscht werden müssten.

Umschaltweichen, um mehrere Kessel aus einem Lager versorgen zu können, würden ebenfalls Fehlerquellen bergen: „Die Ansteuerung ist relativ anspruchsvoll, weil sie mit der Kesselfolgeschaltungen korrespondieren muss.“ Weichen könnten außerdem pneumatisch undicht werden, mit der Folge, dass der Unterdruck zusammenbricht und es zu einer Störung an der Anlage kommt. Ebensowenig hält Hüttinger eine Speicherkaskade auf einen Kessel für sinnvoll. Denn auch dafür bräuchte es eine Umschalteinheit. Mehrere Speicher für eine höhere Versorgungssicherheit wären zudem sinnlos, wenn zum Beispiel ein Fremdkörper die Zellradschleuse im Kessel verstopft.

Ob Kaskaden- oder Großlager, dafür geben in erster Linie die Räumlichkeiten die mögliche Lösung vor. „Ein entscheidender Vorteil bei der Mehrspeicherlösung liegt darin, die einzelnen Lager unabhängig voneinander ohne Zeitdruck reinigen zu können“, sagt Matthias Petzl über die Möglichkeit, dass mehrere Lager installiert werden. Der Geschäftsführer des Siloanlagenherstellers A.B.S. Silo- und Förderanlagen nennt einen weiteren Vorteil: „Ebenso kann man bei einer möglichen Störung mit einer Kaskadenlösung einfach auf den nächsten Speicher oder das nächste Silo umschalten.“

David Matten von der Firma allg. Silotec hält Mehrspeichersysteme für eine Lösung, um einem fehlenden zusammenhängenden Platzangebot zu begegnen. Doch bevorzugt er die Einspeichervraiante: „Ein Großlager ist sowohl im Preis als auch in der Planung einfacher und damit zu bevorzugen.“ Auch gelte es, bei Kaskadenanlagen die erhöhten Kosten für die aufwändigere Fördertechnik von mehreren Brennstoffbehältern zur Heizung zu berücksichtigen.

Quelle: Deutsches Pelletinstitut

Nachschub rechtzeitig bestellen

Doch egal für welche Lagerlösung die Entscheidung fällt, gefüllt werden müssen sie beide rechtzeitig. Dabei helfen können Füllstandsmesssysteme – seien es Drucksensoren oder elektronische Füllstandsmessungen mit Wiegezellen unter den Füßen eines Gewebesilos, die den Anlagenbetreiber:innen ein Signal senden, sobald die Pellets nicht mehr genügend Druck auf den oder die Sensoren ausüben, oder kapazitive Sensoren beziehungsweise Ulraschallsysteme, die den Füllstand anzeigen.

Eine kapazitive Füllstandsmessung lässt sich sowohl für Sacksilos und Schrägbodenlager als auch für Erdtanks einsetzen und auch nachträglich einbauen. Das Messinstrument besteht aus zwei parallel laufenden Elektroden. Im Schrägbodenlager bilden Metallseile das Messinstrument, in Gewebesilos sind flexible Metallbänder im Gewebe eingenäht. Sie erfassen den Füllstand der Pellets über die Kapazitätsänderung und geben den entsprechenden Füllstand an eine Elektronikeinheit weiter. Die Elektroden müssen jeweils von der Entnahmestelle bis an die Oberkante des Lagerraumes reichen.

Silotec-Chef Matten äußert dennoch Bedenken. Er hält eine dauerhafte Überwachung von Pelletslagern in der Praxis für nicht wirtschaftlich. Stattdessen verweist er auf die Mengenerfassung durch die Heizkessel, die den Pelletsverbrauch mit Genauigkeiten von zehn bis 15 Prozent gut abschätzen könnten. Auch Mall-Experte Hüttinger hält eine Füllstandmessung für zu teuer und verweist auf eine zusätzliche Kontrolle mithilfe von Laserentfernungsmessgeräten oder Sichtfenstern. Doch ohne aufmerksame Hausmeister:innen geht es seiner Ansicht nach nicht: „Mit einem gut eingewiesenen und motivierten Betreuungspersonal steht und fällt die Zuverlässigkeit der Anlage.“

Ein Online-Tool für eine rechnersiche Lösung bietet das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) mit dem Lieferterminrechner. Er schätzt den nächsten Termin anhand der Lieferhistorie ab. Dazu benötigt er die Daten der letzten vier aufeinanderfolgenden Brenstofflieferungen sowie die Postleitzahl für die Zuordnung zu einer Wetterstation. Bei dem Verfahren handelt es sich um eine Hochrechnung auf Basis vorheriger Lieferungen und den zurückliegenden Gradtagszahlen des jeweiligen Standorts.

Der Kalkulation liegen die Gradtagzahlen der vergangenen zehn Jahre zugrunde, die mit den aktuellen Gradtagzahlen ständig aktualisiert werden. Der Lieferterminrechner kann ein lokales Temperaturprofil vom aktuellen Zeitpunkt und der Vergangenheit erstellen. Die vorangegangenen Lieferdaten benötigt er, um den Pelletverbrauch besser vorhersagen zu können. Dazu führt er den Brennstoffverbrauch mit dem Temperaturprofil des angegebenen vergangenen Zeitraums zusammen.

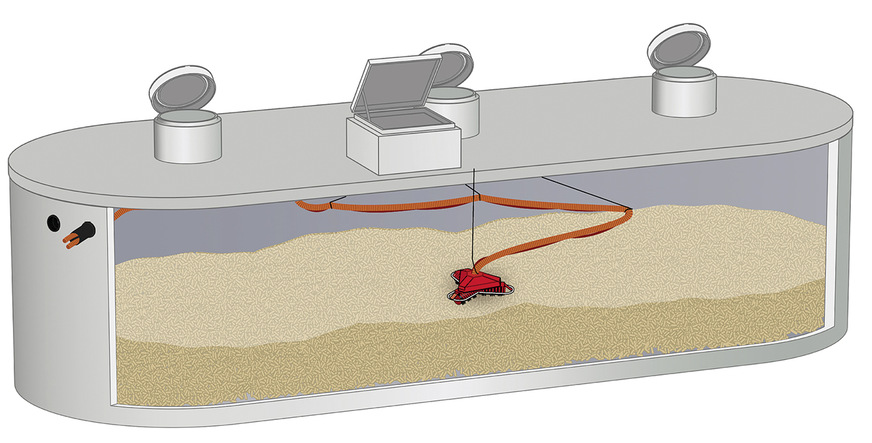

Bild: Mall

Einen leichten Weg zum Lager schaffen

Zu einer angemessenen Planung gehört es, einen günstigen Standort für das Lager zu finden.Oberstes Gebot: Es sollte für die Lieferant:innen möglichst einfach zugänglich sein, also nicht im hintersten Eck im Garten oder im Dachgeschoss platziert sein, sondern im Keller zur Straße oder Einfahrt hin. Die Pelletsfahrer:innen sollten ihre Befüllleitungen auf möglichst kurzer Strecke mit möglichst wenig Bögen auslegen können. Denn an Bögen verdichtet sich der Pelletsstrom, sodass die Presslinge gegeneinander prallen und sich aneinander reiben, was zu unerwünschtem Abrieb führt.

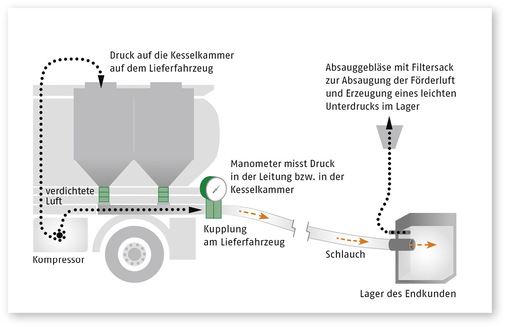

Außerdem sollten sie nicht zu große Höhenunterschiede vom abgestellten Silofahrzeug zum Haus überwinden müssen, damit die Fahrer:innen nicht den Einblasdruck beziehungsweise die Luftmenge erhöhen müssen (siehe Kasten).

Lassen sich Bögen nicht vermeiden, dann sollten sie mit einem Winkel von 45 Grad verlegt werden können. Außerdem sollte die Einblasleitung waagerecht und nicht mit einem Bogen im Lager enden können, damit sich die Pellets nicht stauen. Lässt sich ein Bogen nicht vermeiden, kann ein 30 bis 50 Zentimeter langes, gerades Rohr die Flugbahn stabilisieren.

Einfach gemacht wird es den Brennstofflieferant:innen auch, wenn ihnen das Rangieren ihres Silofahrzeugs nicht unnötig erschwert wird. Deshalb sollten Durchfahrten nicht niedriger als vier Meter und die Zufahrtswege mindestens drei Meter breit sowie der Belastung eines Tankwagens gewachsen sein.

Broschüre informiert über ENplus-konforme Lagersysteme für Holzpellets

Die Empfehlungen für Lagersysteme finden sich in der Lagerraum-Broschüre des DEPV. Sie richtet sich an Fachleute, die Brennstofflager für Holzpellets planen, errichten und ausstatten wollen. Sowohl für Lagerräume als auch für Fertiglagersysteme erläutert die Broschüre praxisnah anhand zahlreicher Bilder und Skizzen den aktuellen Stand der Technik und Normen zu Austrags- und Befüllsystemen, Belüftungsmöglichkeiten, Brandschutz- und Statikanforderungen sowie zu geeigneten Standorten der unterschiedlichen Typen für Lagersysteme.

Die Inhalte der 2019 erschienenen DIN EN ISO 20023 greift die Broschüre ebenfalls auf. Ihr Inhalt dient außerdem als Grundlage für Reklamationen beim Zertifizierungsprogramm ENplus. Eine Vorlage für ein Übergabeprotokoll des verantwortlichen Heizungsbetriebs an die Kundinnen und Kunden hat der DEPV ebenfalls aktualisiert. Neu aufgenommen hat er ein Glossar, das einen schnellen Überblick über die branchenrelevanten Fachbegriffe bietet.

Richtig geplant und vorbereitet dürfte einer rechtzeitigen Pelletslieferung nichts im Wege stehen. Und der fitnessbewusste Hausmeister kann seine Krafteinheit wie gewohnt in der Muckibude durchziehen.

Ausführliche Hinweise zum Bau eines Bunkerlagers und allgemeine Empfehlungen für die Lagerung von Holzpellets bietet die Lagerraum-Broschüre des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbands. Sie können sie im Internet herunterladen unter www.bit.ly/geb0520

Bild: A.B.S. Silo- und Förderanlagen

DEPI unterstützt mit Vergabeunterlagen für Pelletslieferungen

Juristisch geprüfte Vergabeunterlagen für die Lieferung von ENplus-zertifizierten Holzpellets hat das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) erstellt. Sie eignen sich für öffentliche Aufträge genauso wie für private Bestellungen. Bei öffentlichen Ausschreibungen gelten bestimmte Gesetze, Normen und Richtlinien. Um die entsprechenden Vorgaben für Pelletslieferungen berücksichtigen zu können, hat das DEPI entsprechende Vergabeunterlagen als Grundlage für einen rechtlich sicheren Vertragsabschluss erarbeitet. Die Vorteile: Sie gelten als rechtssicher, sind individuell anpassbar, unabhängig voneinander verwendbar und einfach auszufüllen.

Muster-Ausschreibungsunterlagen stellt das DEPI jeweils für die unterschiedlichen Verfahren mittels eVergabe beziehungsweise Text- oder Schriftform vor. Welches Vorgehen für die jeweilige Ausschreibung vorgeschrieben ist, ist insbesondere von der Art der beauftragten Leistung und den sogenannten Schwellenwerten abhängig. Die Unterlagen des DEPI enthalten neben den üblichen Formularen wie Angebotsschreiben, Bewerbungsbedingungen, Leistungsbeschreibung und Rahmenvertrag auch Tabellen zur Bewertung der eingegangenen Angebote.

Die Muster-Ausschreibungsunterlagen können Sie auf der Internetseite www.enplus-pellets.de herunterladen.

Pelletslager richtig füllen: Eile mit Weile

Wenn Pelletslieferant:innen mal so richtig Luft ablassen wollen, dann haben sie es eilig. Mit viel Luft und hohem Druck in der Leitung können sie einen Befüllvorgang um einiges beschleunigen. Statt in zwei Stunden können sie dann schon mal nach 45 Minuten ihren üblicherweise 25 Tonnen fassenden Silowagen geleert haben. Mit dem Preis, dass sich im Lager auch jede Menge Bruch findet. Für einen schonenden Einblasvorgang gilt: Je niedriger der Luftvolumenstrom, desto besser, und je kürzer der Schlauch, desto besser.

Für das schonende Einblasen von Holzpellets braucht es nicht nur einen möglichst niedrigen Druck. Wie schnell die Holzpresslinge durch den Schlauch sausen, hängt von der Förderluftmenge ab. Je schneller sie aber sind, desto stärker ist der Abrieb. Auf das richtige Verhältnis zwischen Druck und Förderluft kommt es an. Bei kurzen Entfernungen und kleinen Lagerräumen ist es für die Pellets schonender, sie mit einem höheren Druck zwischen 0,5 und 0,8 bar und wenig Treibluft einzublasen. Bei langen Entfernungen oder wenn die Pellets weit ins Lager fliegen müssen kann es dagegen sinnvoll sein, nicht den Druck zu erhöhen, sondern Treibluft zuzugeben.

Bevor sie loslegen, sollen die Fahrer:innen laut den Empfehlungen von ENplus die Transporteinrichtungen und das Lager auf Unregelmäßigkeiten überprüfen, zum Beispiel ob bei einem Bunkerlager die Prallschutzmatte fehlt oder das Lager ausreichend belüftet ist. Offensichtliche Mängel oder bestehende Staub-

ansammlungen haben sie auf den Lieferdokumenten zu dokumentieren und von den Kund:innenen bestätigen zu lassen. Bei Endverbraucher:innen müssen sie ein Protokoll mit allen relevanten Details zur Qualität der Lieferung ausfüllen. Mit all diesen Maßnahmen lässt sich der Abrieb zwar nicht komplett vermeiden, aber zumindest so gut, dass es zu keinen Problemen kommt.