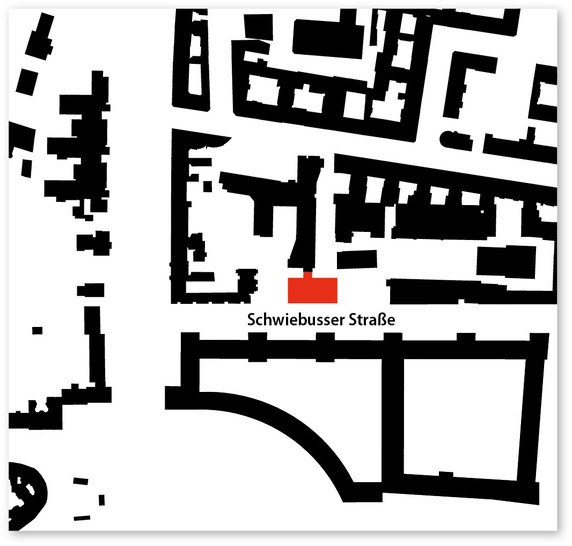

Mit dem Verwaltungsneubau des Unionhilfswerks in Berlin-Kreuzberg knüpften Baumschlager Eberle Architekten an die Philosophie des Energiekonzepts ihres eigenen experimentellen Bürobaus im Vorarlbergischen Lustenau an, über den wir bereits in GEB 4-2016 („Die Kaaba von Lustenau“) berichtet hatten. Die Grundidee: Größtmögliche Behaglichkeit und beste Raumkonditionen bei einem Minimum an installierter Gebäudetechnik. Getreu dem Motto „Speichern statt Dämmen“ zielt auch der fünfgeschossige Gebäuderiegel gegenüber der denkmalgeschützten Anlage des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof (Abb. 1) darauf ab, das Raumklima ganzjährig mit geringen Temperaturschwankungen zwischen 22 und 26 °C stabil zu halten, indem die massive Hülle, ein kompakter Kubus und ein angepasster Fensterflächenanteil den zur Gewohnheit gewordenen Trend zur Gebäudetechnisierung zu durchkreuzen.

Lowtech und trotzdem energieeffizient

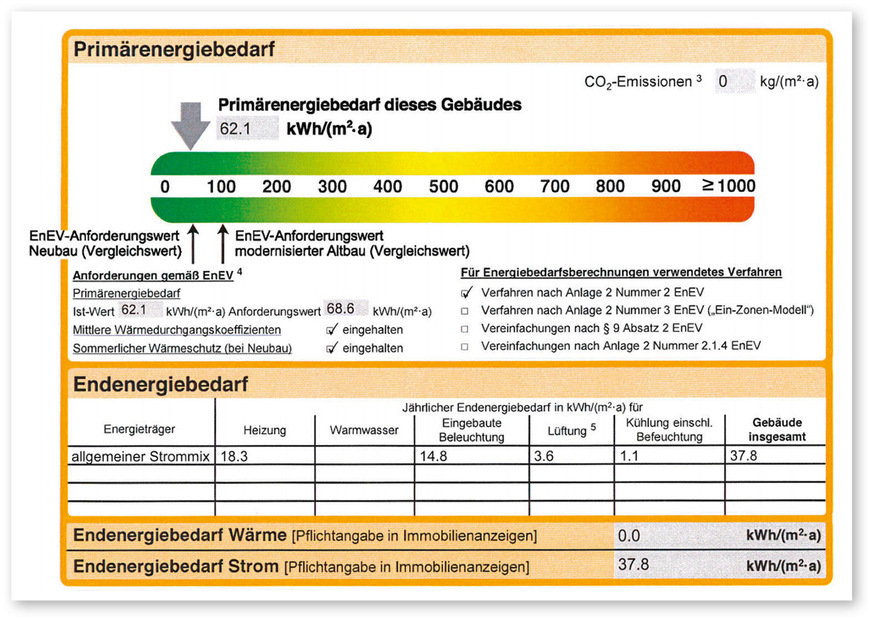

Tatsächlich kommt der Büroneubau mit einem Gesamtprimärenergiebedarf von 62,1 kWh/(m²K) pro Jahr aus und begnügt sich bei den technischen Komponenten mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe die auch kühlen kann, einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und einer 50-kWp-PV-Anlage auf dem Flachdach. Als Wärmeübertrager fungiert eine klassische Fußbodenheizung.

Für das Büro Baumschlager Eberle führen die Überthemen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz nur in Einklang mit kulturellen, materiellen, sozialen und ökonomischen Aspekten zum Erfolg und damit zur gesellschaftlichen Akzeptanz: „Bei der Energiebilanz eines Gebäudes zählen nicht nur Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß, Dämmung und Haustechnik – vielmehr wird der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes in den Blick genommen: seine Nutzbarkeit und Akzeptanz über Generationen hinweg, sein Umgang mit Ressourcen und Materialien, seine städtebauliche und ästhetische Qualität bis hin zu den Lebenszykluskosten. 100 bis 200 Jahre sollte der Beitrag eines Gebäudes zum öffentlichen Raum betragen …“ – so der Anspruch der Architekten.

Bild: baumschlager eberle architekten

Speichermasse stabilisiert das Raumklima

Die Hauptrolle bei dem energetischen Lowtech-Konzept übernimmt die speicher- und dämmoptimierte Außenwand aus zwei über eine Mörtelfuge verbundenen Ziegelschalen: Die tragende und wärmespeichernde Funktion des homogenen Wandquerschnitts übernimmt die 42,5 cm dicke Innenschale aus dem Poroton Planziegel S10-MW mit Mineralwollefüllung, dessen Druckfestigkeitsklasse 12 beziehungsweise Mauerwerksdruckfestigkeit von 5,2 MN/m² für mehrgeschossiges Bauen ausgelegt ist. Die davor aufgemauerte Ziegelschale aus dem mit Perlit verfüllten Ziegel Poroton-WDF sichert hingegen den Wärmeschutz, sodass ein 59 Zentimeter dicker, quasi monolithischer Wandaufbau mit einem U-Wert von 0,15 W(m²K) entstand. Die Konstruktion wurde außen mit einem hochwertigen, zweilagigen Edelputz mit Besenstrichoptik und innen mit einem das Raumklima ausgleichenden Kalkputz ergänzt.

Die hohe speichernde Wirkung macht sich bemerkbar, wie Prof. Gerd Jäger aus dem Berliner Büro von Baumschlager Eberle weiß. „Die Speicherfähigkeit der Steine reicht bis zu drei Monaten. Wenn die Wand vom Spätherbst noch Wärme mitnehmen kann, reicht das bis in den Februar.“

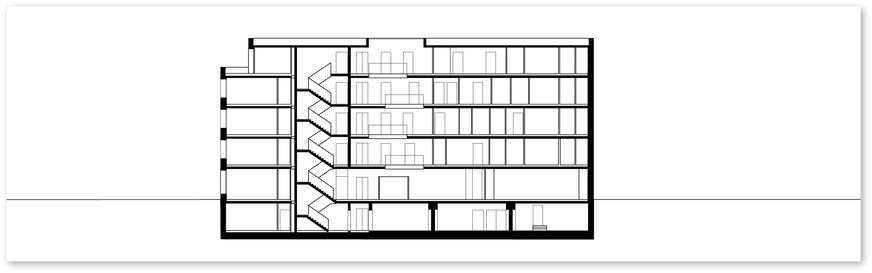

In letzter Konsequenz muss das Gebäude nur an wenigen Tagen im Jahr über die Wärmepumpe temperiert werden. Außer in den Besprechungsräumen und Großraumbüros gibt es keine abgehängten Decken, um die Speichermassen zu erhöhen und auch für die Nachtauskühlung zu nutzen, die über die zentralen Lichthöfe aktiviert wird.

Bild: baumschlager eberle architekten

Tiefe Leibungen als Sonnenschutz

Doch jedwede Speicherfähigkeit des Außenmauerwerks nützt bekanntlich wenig, wenn die transparenten Flächen in der Fassade nicht in einem dazu angepassten Verhältnis stehen. Quasi hüllenlose Glasfassaden passen aufgrund des hohen solaren Eintrags nicht zu diesem Konzept, weshalb der Berliner Verwaltungsbau – wie das Pilotprojekt in Lustenau – mit einer prägnanten und streng gerasterten Lochfassade versehen ist. Die vierseitig umlaufenden Faschen und die tiefen, einseitig abgeschrägten Leibungen verstärken das klare Schriftbild der Fassade analog zu einem fettgedruckten Text.

Anders als in Lustenau, wo sich die Fenster – nutzerunabhängig gesteuert – motorisch nur einen Spalt breit öffnen, sind die Fensteröffnungen bei dem Berliner Verwaltungsbau in Optik und Funktion zweigeteilt: Eine transparente Festverglasung sorgt für ausreichend Tageslicht im Inneren, ein opaker Öffnungsflügel bedient das Bedürfnis nach Frischluft über das Maß hinaus, was die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung anzubieten hat.

Dass sämtliche Fenster weit hinten an der Leibung angeschlagen sind, setzt nicht nur die Wärmebrücken am Anschluss weitgehend außer Gefecht, sondern kommt auch dem sommerlichen Wärmeschutz entgegen, ohne dafür die Fassade mit Jalousien, Markisen oder anderen Sonnenschutzelementen „stören“ zu müssen. Dank der tiefen Leibung stellt sich an den Fenstern eine ausreichende Eigenverschattung ein. Für die wenigen kalten Tage mit flach stehender Sonne genügten für den Blendschutz der Büroarbeitsplätze innenseitig montierte Folienrollos.

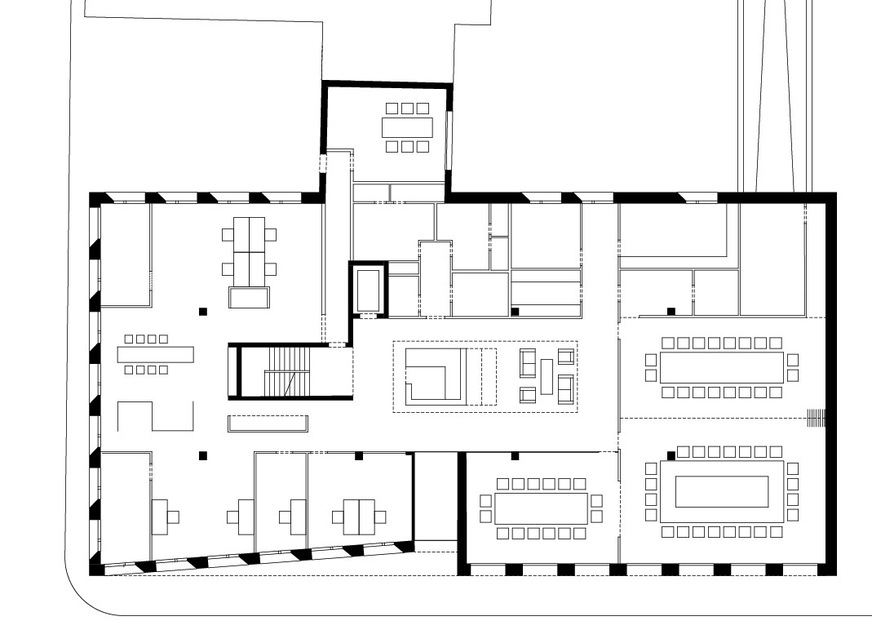

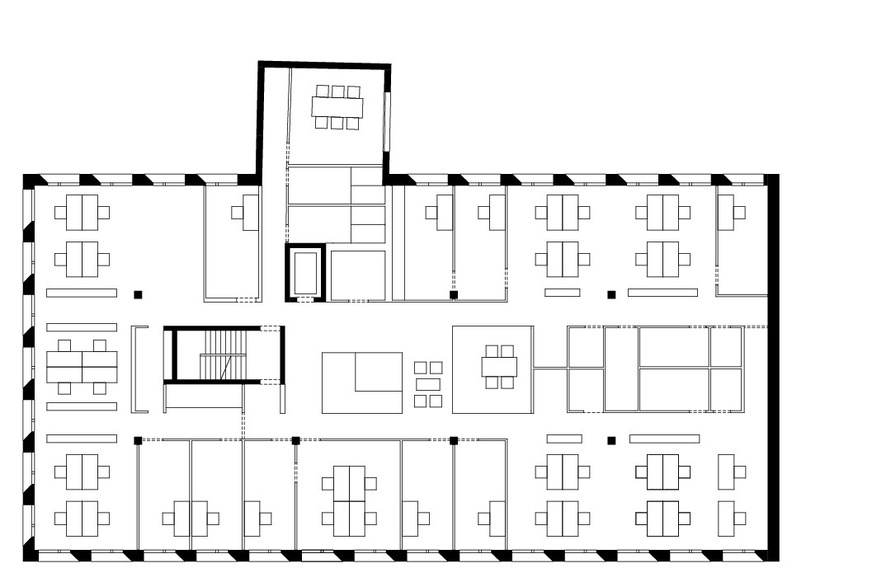

Stringente Kubatur mit Lichthof

Die stringente Gebäudekubatur wird lediglich von einem Rücksprung im obersten Geschoss des 20 Meter tiefen Gebäudevolumens durchbrochen – die damit geschaffene Dachterrasse erweitert die sogenannte Management-Lounge, um einen attraktiven Freibereich, der prinzipiell auch allen anderen Mitarbeitenden des Hauses offensteht. Ansonsten unterbricht nur noch ein sanft nach innen gezogener Rücksprung im Erdgeschoss die klare Kante der Architektur, welcher den Eingang zum Gebäude markiert und den Besucher im Inneren zu einem Empfangstresen führt. Vor dem Tresen zweigt der Flur nach rechts zu drei Konferenzräume ab, auf der anderen Seite befinden sich Büroräume.

Ansonsten lassen sich alle Gebäudeebenen als Dreibund sowie als offenes Großraumbüro nutzen. In der Mittelzone laden sogenannte Kommunikationsinseln zu kleinen Besprechungsrunden ein. Auf jedem Geschoss sind zudem offen gestaltete Bereiche für Teamarbeit vorgesehen. Ein Oberlicht lässt Tageslicht in einen mittig platzierten, gebäudehohen Lichthof, der durch die sich überlappenden Deckenausschnitte aber nicht kathedralenhaft wirkt und somit auch nicht die Raumakustik in den offenen Zonen der Geschosse zerschießt. Entlang der Brüstungen bieten sich Blickbeziehungen zwischen den Geschossen und atmosphärisch unterschiedlichen, dem Lichthof angegliederten Besprechungsräumen und Wartebereichen.

Bild: baumschlager eberle architekten

Bild: Ulrich Schwarz

Bild: Ulrich Schwarz

Bild: Ulrich Schwarz

Bild: baumschlager eberle architekten

Bild: Ulrich Schwarz

Bild: Ulrich Schwarz

Bautafel

Schwiebusser Straße 18, 10965 Berlin

www.unionhilfswerk.de

www.knippershelbig.com

www.hochc.de

Das Unionhilfswerk in Berlin

Das Unionhilfswerk leistet seit 1947 soziale Hilfe aus christlicher Verantwortung. Bis heute engagieren sich die Mitarbeiter für jene, die auf Betreuung und Unterstützung angewiesen sind, geprägt von dem Leitbild, „individuelle Lebensqualität zu gestalten“. Zu den vielfältigen Dienstleistungen zählen im sozialen Bereich unter anderem Kindertagesstätten, Jugendhilfeangebote, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, ambulante und stationäre Pflege sowie Hilfen für wohnungslose Menschen und Geflüchtete. Mit rund 130 Projekten und Einrichtungen zählt das Unionhilfswerk zu Berlins größten Arbeitgebern.

Baumschlager Eberle Architekten

Das weltweit bekannte Architekturbüro wurde 1985 in Vorarlberg, Österreich, gegründet und ist an elf Standorten in Europa und Asien tätig. Einer davon ist das 2010 gegründete Berliner Büro, 2010 gegründet. Das Team plant und realisiert unter der Leitung von Prof. Gerd Jäger umfangreiche Wohnungsbauprojekte sowie Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsgebäude. Zu den bekanntesten Berliner Projekten zählen rbb-Digitales Medienhaus, LIESE – Q218, Quartier am Rathauspark und Möckernkiez.

Gebäude- und Energiekenndaten (EnEV 2014)

Gebäudetyp: Nichtwohngebäude, fünf Geschosse

Baujahr: 2021

Gebäudenutzfläche AN: 3.712,7 m²

Gebäudezonen mit Fläche [m²]/prozentualem Anteil [%]:

– Büro/Gruppenbüro: 1.154/31

– Flure (Bürobereich): 903/24

– Großraumbüro: 492/13

– Lager / Technik: 404/11

– Besprechungsräume: 251/7

– sonstige Aufenthaltsräume: 212/6

– Sanitärräume: 140/4

Primärenergiebedarf: 62,1 kWh/(m²K)

Endenergiebedarf (Strom): 37,8 kWh(m²a), davon

– Heizung: 18,3 kWh(m²a)

– Beleuchtung: 14,8 kWh(m²a)

– Lüftung: 3,6 kWh(m²a)

– Kühung: 1,1 kWh(m²a)

Bauteilaufbau mit Lambda- und U-Werten

Außenwand (d = 59 cm): U = 0,15 W/(m²K)

1,5 cm Innenputz, λ = 1 W/(mK)

42,5 cm Poroton S10-MW, λ = 0,1 W/(mK)

1 cm Zementmörtel, λ = 1,6 W/(mK)

12 cm Ziegel (WDF 120), λ = 0,06 W/(mK)

2 cm Außenputz, λ = 0,02 W/(mK)

Außenwand gegen Erdreich (d = 46,5 cm): U = 0,23 W/(m²K)

30 cm Beton, λ = 2,3 W/(mK)

0,5 cm Abdichtung, λ = 0,17 W/(mK)

16 cm XPS-Dämmplatten, λ = 0,04 W/(mK)

Bodenplatte unter beheizten Räumen (d = 78,02 cm): U = 0,32 W/(m²K)

1 cm Bodenbelag, λ = 1,0 W/(mK)

7 cm Zementestrich, λ = 1,4 W/(mK)

0,02 cm Trennlage

10 cm Wärmedämmung, λ = 0,035 W/(mK)

60 cm Betonsohle

Flachdach über 5. OG (d = 56,52 cm): U = 0,10 W/(m²K)

24 cm Betondecke, λ = 2,3 W/(mK)

0,5 cm Dampfsperre, λ = 0,17 W/(mK)

26 cm (i. M.) PIR-Gefälledämmung, λ = 0,026 W/(mK)

1 cm Abdichtung, λ = 0,17 W/(mK)

0,02 cm Trennlage

5 cm extensive Begrünung

Dachterrasse über 4. OG als Umkehrdach (d = 46,52 cm): U = 0,30 W/(m²K)

22 cm Betondecke, λ = 2,3 W/(mK)

1 cm Abdichtung, λ = 0,17 W/(mK)

12 cm XPS-Dämmplatten, λ = 0,04 W/(mK)

0,02 cm Trennlage (diffusionsoffen)

11,5 cm Terrassenbelag

Fenster / Oberlichter

Lochfenster (festverglast), UW = 1,30 W/(m²K) (Tabellenwert)

Lochfenster (mit opakem Öffnungsflügel), UW = 1,10 W/(m²K) (Tabellenwert)

Oberlicht / Glasdach, U = 1,8 W/(m²K) (manuell festgelegt)

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in unserem Dossier Gebäude-konzepte mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/gebaeudekonzepte