An einem Sommerabend trifft sich eine bunt gemischte Gruppe in einer mittelgroßen Stadt Baden-Württembergs. Es sind Mitglieder des Gemeinderats, Interessenvertreter der Industrie, der Wohnungs- und Landwirtschaft, Sprecher einer lokalen Initiative für mehr Klimaschutz und ein Abgesandter der eigenen Stadtwerke. Sie sind diejenigen, die als sogenannte Fachakteure die kommunale Wärmeplanung umsetzen sollen, zu der ihre Stadt nach Landesgesetz verpflichtet ist. Eingeladen hat das Stadtplanungsamt in Vertretung des Amtsleiters und des eigens für die Wärmeplanung eingestellten Projektleiters. Für die fachliche Information und Moderation des Abends sind extra angereiste Dienstleister engagiert.

Es ist bereits das dritte Mal, dass man sich in dieser Runde trifft – weshalb die Teilnehmenden mittlerweile Bescheid wissen, was sie von der Wärmeplanung erwarten können und was nicht. Zwar werden von jedem Gebäude Informationen über die Art der Heizung und deren Energieverbrauch gesammelt. Dennoch wird am Ende kein verlässlicher Plan für jedes Gebäude vorliegen können, wie sich das viele Bürger vorstellen. Vielmehr soll entschieden werden, mit welchen Maßnahmen man die großen infrastrukturellen Veränderungen angehen möchte.

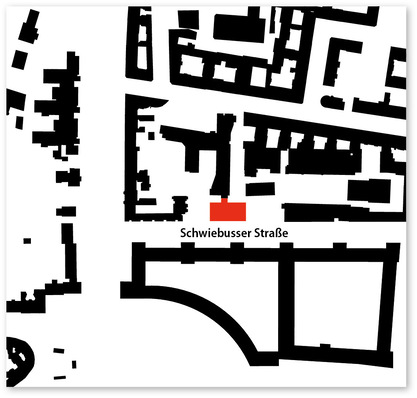

In den beiden vorangegangenen Zusammenkünften haben die Teilnehmenden bereits ihre jeweiligen Anliegen äußern können, die das Projektteam – bestehend aus Stadtplanungsamt, Stadtwerken und dem beauftragten Planungsbüro – weitestgehend in der Planung berücksichtigt hat. Sie bekommen nun das bisherige Ergebnis vorgestellt, das im Wesentlichen aus der Unterteilung des Stadtgebiets in Eignungsgebiete für Wärmenetze und Eignungsgebiete für Einzelheizungen – also Wärmepumpen und Holzheizungen – besteht.

Trotz der kompakten städtischen Siedlungsstruktur dieser Gemeinde werden auch zukünftig fast 85 Prozent der Häuser auf eine Einzelheizung setzen müssen. Das finden einige Teilnehmende, die sich eine großflächige Wärmenetzversorgung erhofft hatten, enttäuschend. Doch auch Wärmenetze können nur dann ihrem Ruf als nachhaltige Heizsysteme gerecht werden, wenn sie ihre Wärme aus umweltfreundlichen Quellen beziehen. Potenziale erneuerbarer Energien sind in der Gemeinde aber nicht allzu üppig vorhanden und die entsprechenden Flächen werden – wie vielerorts – bereits landwirtschaftlich genutzt. Auch wenn dies per se kein Ausschlusskriterium ist, möchten die Projektverantwortlichen mögliche Flächenkonflikte in größerem Umfang gerne vermeiden.

Als entscheidende Beschränkung beim Wärmenetzbau haben sich allerdings die begrenzten Ressourcen der Stadtwerke herausgestellt, die den Aus- und Neubau bewerkstelligen müssen. Der hochfliegende Optimismus der vorangegangenen Treffen wird dadurch etwas gedämpft. Aber selbst diese bescheiden anmutenden Ziele bedeuten bereits enorme Bauvorhaben und hohe Kosten. Auch wenn die endgültige Auswahl der Projekte nicht vom Plenum, sondern vom engeren Planungszirkel getroffen wird, tragen die Diskussionen in dieser Akteursrunde zur Entscheidungsfindung bei. Die Stadt möchte mit den Maßnahmen nicht zu zögerlich wirken, aber natürlich auch keinen Widerstand provozieren. Am Ende entscheidet sie sich für eine ausgewogene Mischung aus Maßnahmen, die alle wichtigen Bereiche der Wärmewende abdeckt: die Sanierung des Gebäudebestandes, die Erschließung erneuerbarer Strom- und Wärmepotenziale und den Aus- und Neubau von Wärmenetzen.

Wer kann die Wärmeplanung durchführen?

Nach Angaben des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sind von den 103 dazu verpflichteten Kommunen bislang 61 Wärmepläne eingereicht worden. So verschieden wie die Ausgangslagen in den Städten und Gemeinden, sind auch die dort verabschiedeten Pläne. Den augenfälligsten Unterschied stellt sicherlich die Einwohnerzahl dar, sie reicht als alleiniges Unterscheidungsmerkmal aber bei weitem nicht aus. Kommunen derselben Größe können entweder ländlich oder im Einzugsgebiet einer Großstadt liegen, sie können entweder mit den ortsansässigen Stadtwerken einen einzigen Energieversorger haben oder gar kein eigenes Energieversorgungsunternehmen oder einen Flickenteppich verschiedener Energielieferanten.

Nach wie vor spielt das Erdgasnetz die größte Rolle und beliefert als Lebensader der deutschen Wärmeversorgung rund die Hälfte aller Haushalte und große Teile der Industrie. Ein weiteres Viertel der Wohnungen wird noch mit Erdöl beheizt. Für alle diese fossil betriebenen Heizungen sollen mithilfe der Wärmeplanung nachhaltige Lösungen gefunden werden. Dazu müssen zunächst einmal die bestehende Wärmeversorgung und die örtlich vorhandenen erneuerbaren Potenziale analysiert werden.

Die Kommunen, gerade die kleineren, sind mit der Wärmeplanung in der Regel fachlich und personell überfordert, weshalb sie auf externe Dienstleister oder die eigenen Stadtwerke

zurückgreifen. Deren Fachwissen ist vor allem in der technisch-

analytischen Anfangsphase der Planung wichtig. Erst das Zusammentreffen von abstrakter Ingenieurswelt und planerisch-politischer Realität vor Ort erhöht die Erfolgsaussichten der Wärmewende. Es entscheidet darüber, ob es der Wärmeplanung gelingt, über die Erarbeitungsphase hinaus zu wirken und sinnvolle Projektideen hervorzubringen, die von den Akteuren vor Ort umgesetzt werden können und wollen.

Bild: S. Leitenberger/stock.adobe.com

Wärmenetzexperten setzen den Ton

Mit der Wahl der Maßnahmen wird bestimmt, auf welchen Baustellen – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne – Kommune, Energieversorger und weitere Beteiligte in den kommenden Jahren arbeiten wollen. Besitzt eine Gemeinde bereits ein gut ausgebautes Fernwärmenetz, liegt es nahe, dessen Dekarbonisierung und Ausbau in den Vordergrund zu stellen. Mit dem aktuellen Betreiber steht in der Regel schon der Zuständige für Ausbau und Betrieb fest, was für eine rasche Umsetzung der Maßnahme spricht.

In einer anderen Kommune mit vergleichbarer Einwohnerzahl wie im ersten Beispiel ist genau das der Fall. Hier sind es die ortseigenen Stadtwerke, die ein großflächiges Fernwärmenetz unterhalten, das sie seit Jahren ausbauen und mithilfe von Biogas sukzessive dekarbonisieren. Die Stadt hat sie mit der Wärmeplanung beauftragt, die in der Lesart der Stadtwerke im Wesentlichen einer Vorstufe der Wärmenetzplanung entspricht. So drehen sich die Gespräche im Planungsteam, das der Energiebeauftragte der Stadt und ein externer Dienstleister vervollständigen, in erster Linie um den Ausbau der bestehenden Netzstruktur und die Möglichkeiten zur Nachverdichtung.

Auf eine große Akteursbeteiligung im Stile obiger Kommune hat man verzichtet, ist aber gezielt auf diejenigen Industriebetriebe zugegangen, deren enorme Abwärmemengen sich in die Wärmenetze integrieren lassen könnten. Diese technokratische Herangehensweise trägt die Wärmeplanung nicht unbedingt in die Breite der Bevölkerung. Sie erleichtert aber die Wärmenetzplanung und die Dekarbonisierung der Kraftwerke, was wiederum der Wärmewende dient.

Erfahrung mit neuen Technologien fehlt

Welche erneuerbaren Energien zukünftig infrage kommen sollen, diskutiert das Planungsteam ebenfalls eingehend. Denn durch die ländliche Lage der Gemeinde sind theoretisch gesehen mehr als genug Potenziale vorhanden. Allerdings entbehrt man jeglicher Praxiserfahrung, was die Erschließung und Netz-

integration der häufig noch wenig bekannten Technologien wie Solarthermie und Flusswasserwärme anbelangt – wie das fast überall in Deutschland der Fall ist. Im Zukunftsszenario sind sie in eher vorsichtigen Mengen vorgesehen. Weiterhin möchte man vorrangig Biogasen und Biomasse vertrauen, die schon jetzt die Dekarbonisierung der Netze schultern. Woher die benötigten Mengen kommen sollen, ist allerdings noch nicht absehbar.

Kritisieren kann man die Fixierung auf Wärmenetze grundsätzlich deshalb, weil dadurch der enorme Sanierungsbedarf des Gebäudebestands in den Hintergrund rückt. Immerhin können vollumfängliche Sanierungen gut ein Drittel der benötigten Wärmemenge einsparen, die dann gar nicht mehr erzeugt werden muss. Von der angestrebten jährlichen Sanierungsquote von zwei Prozent ist man in dieser Stadt – wie in ganz Deutschland – aber noch weit entfernt. Um sich diesem Wert zumindest anzunähern, wird auf Drängen des städtischen Energiebeauftragten ein quartiersorientiertes Sanierungskonzept in die Maßnahmenliste aufgenommen, die ansonsten die ambitionierten Ausbaupläne der Stadtwerke widerspiegelt.

Klar machen muss man sich, dass auch die Wärmenetz-Eignungsgebiete – das zentrale Ergebnis der baden-württembergischen Wärmeplanung – erstmal nur eine Absichtserklärung darstellen. Sofern ein Gebäude nicht in einem bereits amtlich ausgewiesenen Wärmenetzausbau- oder -vorranggebiet liegt, besteht für Hausbesitzer keinerlei Garantie für einen zukünftigen Netzanschluss.

Bild: malp/stock.adobe.com

Wasserstoff als mögliche Erfüllungsoption

Nur vor diesem Hintergrund lässt sich verstehen, wie eine Großstadt ihre Wärmenetzversorgung, die aus einer Vielzahl von Nahwärmenetzen besteht, von aktuell zehn auf 60 Prozent steigern will und dabei ein Fünftel aller Gebäude anschließen will. Man kann sich schwer vorstellen, wie Ausbau und Dekarbonisierung der aktuell vollständig fossil gespeisten Netze in dieser kurzen Zeit bewältigt werden sollen. Auch der Abstimmungsbedarf durch die vielen involvierten Betreiber dürfte die Netzplanung eher bremsen als beschleunigen. Natürlich kann man argumentieren, dass Optimismus und hoch gesteckte Ziele zu raschem Handeln motivieren. Allerdings führt eine zu großzügige Ausweisung von Wärmenetz-Eignungsgebieten zunächst einmal zu Planungsunsicherheit. Denn die Bewohner wissen in der Regel nicht, ob ihnen tatsächlich ein Wärmenetzanschluss gelegt werden wird, geschweige denn wann dies der Fall sein wird.

Das ist leider das generelle Dilemma der Wärmeplanung, das seit der Verabschiedung des Wärmeplanungsgesetzes des Bundes (WPG) für Unruhe gesorgt hat. Für die Erfüllung des WPG sollen nämlich nicht nur sogenannte voraussichtliche Wärmenetzversorgungsgebiete ausgewiesen werden, die grundsätzlich mit den Wärmenetzeignungsgebieten in Baden-Württemberg vergleichbar sind. Es sollen darüber hinaus rechtlich bindende „Gebiete zum Neu- und Ausbau von Wärmenetzen“ und sogenannte Wasserstoffnetzgebiete festgeschrieben werden.

Welche Wärmenetzeignungsgebiete den Sprung zum „Gebiet zum Neu- und Ausbau von Wärmenetzen” schaffen, sollte die Stadt bis zum Ablauf der Frist Mitte 2026 geklärt haben. Für Gemeinden unter 100.000 Einwohner gilt der 30. Juni 2028 als Stichtag. Die Stadt wird, um dem Gesetz Genüge zu tun, ebenfalls prüfen müssen, ob einzelne Gebiete als Wasserstoffnetzgebiete ausgewiesen werden können und sollten. Dies ist möglich, wenn der Gasnetzbetreiber die bestehenden Leitungen für den Wasserstofftransport umrüstet.

Ob aber in Zukunft genügend erneuerbar erzeugter Wasserstoff verfügbar sein wird, ist aktuell noch völlig unklar. Klar ist jedoch, dass die Wärmeerzeugung mit Wasserstoff ein Vielfaches mehr an Strom benötigt als eine Wärmepumpenheizung. Laut dem BUND hat Wasserstoff in der Gebäudebeheizung daher nichts zu suchen. Trotzdem möchte die Stadt auch ohne ausgewiesene Wasserstoffnetzgebiete bereits ein Viertel ihrer Wärme durch die Verbrennung von Wasserstoff erzeugen.

In dieser Großstadt mit wenig freien Flächen und einem Industriesektor mit einem hohen Wärmebedarf mag das zu rechtfertigen sein. Wenn Großstädte aber mehr Wärme und Strom verbrauchen als sie erzeugen, müssen sie durch die ländlichen Regionen mitversorgt werden, sofern man sich nicht in großem Stil von ausländischen Energieimporten abhängig machen will. In der verpflichtenden Wärmeplanung, die sich nur auf die Gemarkungsgrenzen bezieht, wird dieses Missverhältnis vernachlässigt, wohl um die Anforderungen nicht beliebig komplex werden zu lassen.

Viele Möglichkeiten auf dem Land

So findet sich der Bürgermeister einer kleinen, durch Landwirtschaft geprägten Gemeinde in der komfortablen Situation wieder, für die zukünftige Wärmeversorgung seiner Dörfer kaum Flächen opfern zu müssen. Allein durch ungenutzte Abwärmepotenziale und einen Fluss, der in Kombination mit einer Wärmepumpe als Wärmequelle infrage kommt, könnten bereits mehrere Nahwärmenetze versorgt werden – gesetzt den Fall, es findet sich ein Betreiber. Trotzdem werden die meisten Gebäude in Zukunft eine Wärmepumpe benötigt. Wärmenetze rechnen sich nun mal mehr in Städten, wo die Häuser dicht an dicht stehen.

Wie sich die vielen Wärmepumpen der Zukunft – hier wie anderswo – auf Stromverbrauch und Netzstabilität auswirken, steht auf einem anderen Blatt. Zwar wird im offiziellen Leitfaden der Wärmeplanung darauf hingewiesen, man solle die Wärmeplanung nicht getrennt vom Stromsektor betrachten. Doch beschränkt sich die Praxis meistens darauf, die Netzbetreiber über das Ergebnis der Wärmeplanung zu informieren.

Als Wunderwaffe gegen Emissionen und Energieabhängigkeit taugt die Wärmeplanung sicher nicht, auch wenn dies die häufige Erwartungshaltung der Bürger und Politiker ist. Den vielfältigen und teils hochkomplexen Aufgaben der Wärmewende kann ein einzelner Plan nicht gerecht werden. Doch Wissensvermittlung und Gespräche, die den wichtigsten Teil der kommunalen Wärmeplanung ausmachen, können Geisteswenden bewirken, die die Wärmewende erst ermöglichen. So möge die Wandlung eines Bürgermeisters vom Klimaskeptiker hin zum Fan der neuen Technologien beispielhaft für viele weitere Fälle stehen, in denen die Wärmeplanung Entscheidungsträgern die Augen geöffnet und sie zum Handeln motiviert hat. Ob diese Wandlung aus ideellen oder materiellen Gründen geschieht, ist im Ergebnis letztlich unerheblich.

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)