Im vorstädtischen Viertel Französisch Buchholz im Bezirk Pankow am nördlichen Stadtrand Berlins hat der Projektentwickler Incept (Ziegert Group) mit ZRS Architekten Ingenieure und dem Ingenieurbüro Hausladen das Quartier Kokoni One konzipiert. Es beschreitet in mehrfacher Hinsicht vorbildliche Wege: ressourcenschonend gebaut, fossilfrei versorgt, gemeinschaftlich organisiert, weitgehend autofrei. Insgesamt 84 Wohneinheiten in Doppel- und Reihenhäusern verschmelzen zu einer Holzbausiedlung, die als Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) rechtlich zusammengefasst ist.

„Kokoni“ ist dem Japanischen entlehnt und bedeutet „hier“. Zugleich erinnert der Name an den „Kokon“ – einen geschützten Raum, der Entwicklung und Verwandlung symbolisiert. Das „One“ lässt vermuten, dass das Projekt der Anfang einer Serie sein könnte, also weitere Quartiere dieser Art folgen könnten – ohne Maschendraht, Asphalt und Garagenboxen.

Städtebau und Gemeinschaft

Die insgesamt 32 Gebäude gruppieren sich hofweise in Nachbarschaften von acht bis zehn Einheiten. Im Zentrum des Areals blüht eine Streuobstwiese mit Spiel- und Calisthenics-Anlage – eine Art Outdoor-Trainingsplatz – sowie einem Gemeinschaftshaus, das auch der Nachbarschaft offensteht. Grünflächen und Gartenwege sind Gemeinschaftseigentum, Zäune kaum vorgesehen. So verbindet die Siedlung private Eigenheime mit gemeinschaftlich nutzbaren Freiräumen.

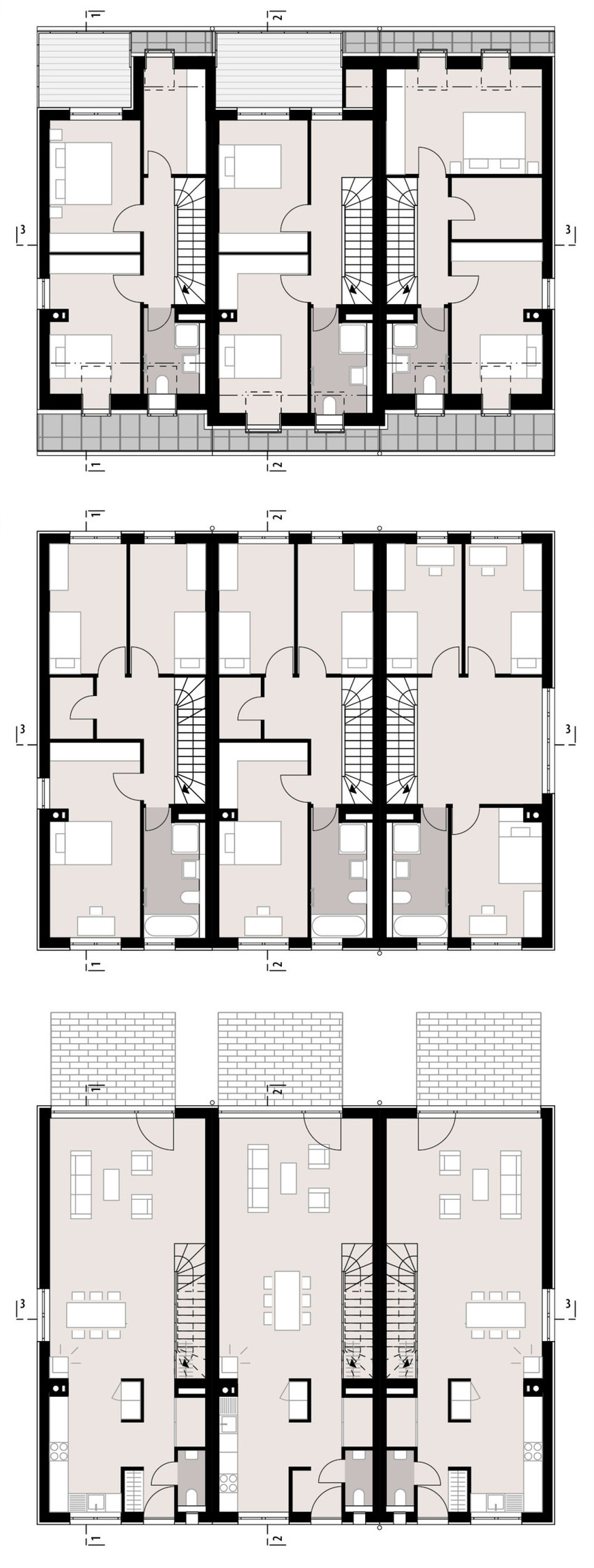

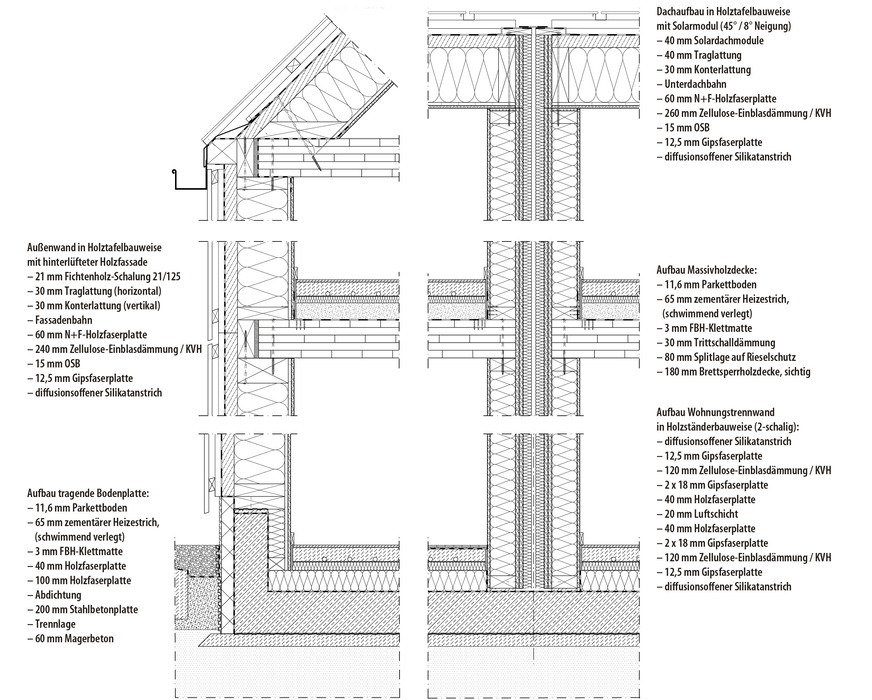

Bauweise und Konstruktion

Gebaut wurde durchgängig in vorgefertigter Holztafelbauweise, gedämmt mit Zellulose. Fassaden aus unbehandeltem Lärchenholz, sichtbare Massivholzdecken und ökologische Dämmstoffe bestimmen die Konstruktion – nur in den Sockelzonen finden sich erdölbasierte Dämmplatten. Auf Keller und Verbundmaterialien wurde weitgehend verzichtet, der Rohbau ist nahezu vollständig kreislauffähig, die Hüllen sind diffusionsoffen. Die Vorfertigung ermöglichte einen schnellen Bauablauf bei geringem Materialeinsatz. Lediglich die 20 Zentimeter dicken Bodenplatten wurden vor Ort gegossen – sie bilden das schwarze Schaf in der zirkulären Herde.

Wohnform als WEG

Das gesamte Quartier ist rechtlich besehen eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Damit sind Abriss oder Realteilung ausgeschlossen, was die Substanz langfristig sichert. Zugleich erleichterte die Rechtsform bauliche Details beim Brandschutz und erlaubte technische Lösungen, die sonst nicht möglich gewesen wären.

Ökologie und Mobilität

Flächen- und Ressourceneffizienz waren von Beginn an Leitmotive. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Wohnfläche liegt mit gut 33 Quadratmetern deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von nahezu 48. Regenwasser wird über Gründächer und Zisternen gespeichert und versickert in Mulden. Nur wenige Flächen sind versiegelt; die noch jungen Bäume entlang der Straßen und Wege versprechen künftig kühlenden Schatten.

Der Autoverkehr ist auf eine Anliegerstraße beschränkt, Stellplätze liegen am Rand – ein Platz pro Haus. Gartenpfade bilden ein zweites, fuß- und radläufiges Wegesystem. Die Anbindung an Tram oder S‑Bahn bleibt mittelmäßig; ein geplanter Radschnellweg könnte die Verbindung zur Innenstadt verbessern.

Zu hinterfragen ist die Herkunft mancher Hölzer: Nicht alles stammt aus regional nachhaltigen Quellen, vielfach liegt nur das vergleichsweise „schwache“ PEFC‑Zertifikat vor. Eine Bürgerinitiative wehrte sich lange gegen dass Quartier, für das eine frühere Kleingartenanlage geopfert wurde.

Energiekonzept

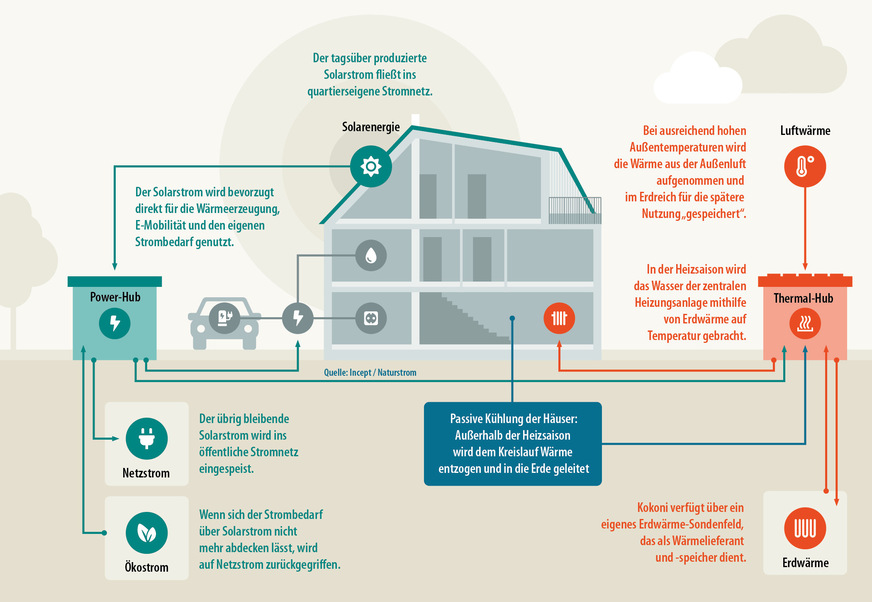

Das Energieversorgungssystem von Kokoni One ist mehrschichtig und folgt konsequent dem Prinzip einer Sektorenkopplung im kleinen Maßstab. Die Basis bilden 68 Erdwärmesonden, die knapp 100 Meter tief in den Untergrund reichen. Sie entziehen dem Erdreich rund um die Uhr Energie auf einem Temperaturniveau von fünf Grad Celsius. Über Kunststoffleitungen wird diese Soleflüssigkeit in eine zentrale Energiezentrale geführt, in der zwei Sole-Wasser-Wärmepumpen installiert sind. Mit einer elektrischen Anschlussleistung von 74 Kilowatt erzeugen sie zusammen eine thermische Leistung von rund 360 Kilowatt.

Weil die Häuser den energetischen Standard EH 55 erfüllen und mit großflächigen Fußbodenheizungen ausgestattet sind, genügt die relativ niedrige Vorlauftemperatur von 40 Grad Celsius. Das LowEx-Nahwärmenetz bildet die Energieadern, die mit einer Leitungslänge von mehr als 1.200 Metern durchs Quartier mäandern und an jedes Haus andocken.

Die niedrige Wassertemperatur verbessert die Effizienz der Wärmepumpen erheblich und minimiert so die Betriebskosten. Im Ergebnis erreichen die Wärmepumpen Jahresarbeitszahlen, die deutlich über den Werten vieler dezentraler Lösungen liegen.

Eine Besonderheit des Konzepts sind die bidirektionalen Energieflüsse: Im Sommer wird der Prozess umgekehrt, sodass Wärme aus den Gebäuden abgezogen und über die Sonden zurück in den Boden geleitet wird. So kann das Erdreich regenerieren, Wärme für den Winter aufnehmen und zugleich passiv kühlen. An heißen Tagen springt unterstützend ein Rückkühler mit 200 Kilowatt Leistung ein und leitet zusätzlich Wärme aus der Luft in den Untergrund ein. Dieser Kniff reduzierte die Zahl der Sonden und senkte spürbar die Investitionen.

Die zweite energetische Säule bildet die Photovoltaik. Ästhetische, dachintegrierte Module mit einer Leistung von knapp 300 bis 400 Kilowattpeak fügen sich optisch unauffällig in die Landschaft unterschiedlich geneigter Dächer ein. Sie speisen ein eigenes Stromnetz, das sowohl die Wärmepumpen als auch Haushaltsstrom und die Ladeinfrastruktur für E‑Autos versorgt. Rund ein Drittel des Strombedarfs lässt sich so lokal decken. Der Betreiber Naturstrom hat dafür ein Mieterstrommodell eingerichtet. Fehlt Solarstrom, wird Ökostrom aus dem überregionalen Netz eingespeist. Überschüsse gehen dorthin zurück.

Vorteilhaft für die energetische Gesamtbilanz ist die Anrechnung von lokal erzeugtem Solarstrom bei der Primärenergiebewertung. Berechnungen zufolge liegt der jährliche Endenergiebedarf des Quartiers bei rund 542 Megawattstunden, der Primärenergiebedarf bei 344 Megawattstunden.

Bemerkenswert ist zudem der Verzicht auf raumlufttechnische Anlagen. Alle Bäder und WCs sind befenstert, sodass eine natürliche Lüftung genügt. Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über elektrische Durchlauferhitzer, die über das Quartiersstromsystem mit Solarstrom versorgt werden. Das reduziert Wärmeverluste über Leitungen und stärkt die einfache, aber schlüssige Gesamtkonzeption.

Kokoni-Ökologie muss man sich leisten können

Mit etwa 6.400 Euro pro Quadratmeter ist das Wohnen im Quartier für junge Familien und Alleinstehende nahezu unerschwinglich – und somit kein Modell für die breite Bau‑ und Wärmewende. Davon abgesehen gilt unbestritten: Die ressourcenschonendste Lösung ist nach wie vor die Sanierung von Bestandsgebäuden und das Nachverdichten von Stadtraum.

Bild: ZRS Architekten Ingenieure

Bild: ZRS Architekten Ingenieure

Bild: ZRS Architekten Ingenieure

Bild: Swiss Krono / Andreas Schwarz

Bild: ZRS Architekten Ingenieure

Bild: Ennogie Deutschland

Bild: Incept_Naturstrom

Bild: ZRS Architekten Ingenieure

Bild: ZRS Architekten Ingenieure

Bautafel

Auszeichnungen:

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier Kommunen und Quartier mit Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/kommunen-und-quartier