Krankenhäuser und Klinikgebäude spiegeln aufgrund der hohen technischen Ausstattung und des energieintensiven Betriebs die systematische Komplexität beim Umbau der Energieversorgung wieder. Gerade für sie braucht es Lösungsansätze, die die technologische Weiterentwicklung im Energiebereich berücksichtigen müssen. Ohne die Entwicklung von ganzheitlich optimierten Konzepten auf Basis passiver baulicher Maßnahmen lässt sich der Energieverbrauch nicht wesentlich reduzieren und der energetisch wie wirtschaftlich optimierte Einsatz regenerativer Energien ist nahezu unmöglich.

Zudem müssen die Konzepte zur konkreten Nutzung und dem jeweiligen Lastfall der Anlagentechnik passen. Im Hinblick auf die Entwicklung und die Umsetzung hoher Zielvorgaben für zu erreichende Energiekennwerte und Gesamteffizienz sind die bisherigen Lösungsansätze und Standards zu hinterfragen und neue Modelle auf dem Gebiet der Effizienz zu entwickeln.

Bei der adiabaten Kühlung, auch adiabate Abluftkühlung genannt, handelt es sich um keine neue Technik. Seit Jahrzenten wird sie eingesetzt, um die Luft energieeffizient zu kühlen. Jedoch gibt es keine hinreichenden Untersuchungen, die ihren Einsatz speziell in Krankenhäusern mit deren unterschiedlichen Nutzungsprofilen über verschiedene raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) zum Inhalt haben.

Aus diesem Grund ist das Forschungsprojekt „Energieeffizienz in Krankenhäusern – Effizienzpotenziale einer adiabaten Kühlung in bestehenden RLT-Anlagen – EnKH“ entstanden. Darin hat das Institut für Energieoptimierte Systeme (EOS) an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften für mehrere Krankenhäuser die Technik für eine adiabate Kühlung geplant und ausgelegt. Zusätzlich hat sie das Betriebsverhalten bei bestehenden Anlagen messtechnisch dokumentiert, um Effizienz- und Optimierungspotenziale aufzeigen zu können.

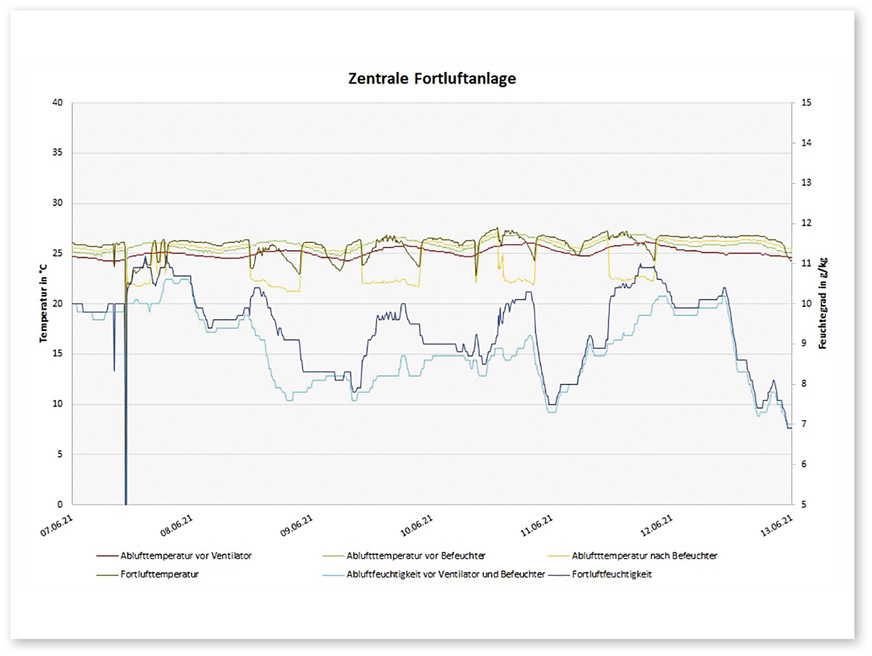

Bild: Ostfalia

Zu sehen sind die Temperaturen sowie die Feuchtigkeit in der Abluft. Die Feuchtigkeit der Abluft aus dem Raum ist hellblau dargestellt. Nach der Befeuchtung steigt die Feuchtigkeit in der Abluft stark an (dunkelblaue Linie), gleichzeitig sinkt die Ablufttemperatur (vor der Befeuchtung in Dunkelgrün, nach der Befeuchtung in Gelb dargestellt).

Wie das Forschungsvorhaben ablief

Im Rahmen des Projekts konnte der Betrieb einer adiabaten Verdunstungskühlung in drei Referenz-Krankenhäusern messtechnisch begleitet werden. Dazu gehören das Bundeswehrkrankenhaus Hamburg, die Medizinische Hochschule Hannover sowie das Universitätsklinikum Köln. Alle drei Krankenhäuser besitzen eine Lüftungsanlage mit adiabater Kühlung in einem Kreislaufverbundsystem (KV-System).

Zunächst wurden die Anlagen im Detail erfasst und die notwendigen baulichen und messtechnischen Maßnahmen zur Durchführung des Monitorings ergänzt. Alle wesentlichen Anlagenteile der Lüftungstechnik und der Regenwassernutzung wurden hinsichtlich Auslegung und Bemessung sowie für die ergänzende Bewertung und den Vergleich einer adiabaten Kühlung über Trink- und Regenwasser geprüft. Anschließend wurden sie in einem Monitoring messtechnisch begleitet.

Ziel war die Bewertung des Betriebsverhaltens und der energetischen Effizienz sowie die laufende Betriebsoptimierung. Über die Begleitung des Betriebs der Anlagen zur adiabaten Kühlung in den Krankenhäusern sollten Erfahrungen und Umsetzungsempfehlungen zur Energieeffizienzsteigerung in Krankenhäusern abgeleitet werden.

Die Arbeitsinhalte für das Projekt leiten sich entsprechend aus den definierten Zielen ab. Die Bearbeitung erfolgte in fünf Schritten:

Welche Ergebnisse das Projekt gebracht hat

Die Nutzung der adiabaten Kühlung mit Regenwasser anstatt mit Trinkwasser konnte aus wirtschaftlichen Gründen in keinem der drei Krankenhäuser umgesetzt werden. Die Investitionskosten, um Regenwasser lagern und aufbereiten zu können, fallen im Vergleich zu den relativ geringen Trinkwasserkosten zu hoch aus. Die Nutzung von Regenwasser wäre jedoch deutlich nachhaltiger, da somit die Ressource Trinkwasser eingespart werden könnte. Sollte der Preis für Trinkwasser in den nächsten Jahren steigen, kann der Betrieb einer mit Regenwasser gespeisten adiabaten Kühlung interessant werden.

Hinsichtlich der Funktionalität der adiabaten Kühlung mit Trinkwasser lässt sich in den begleiteten Anlagen jedoch eine positive Bilanz ziehen. Im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg zeigte sich, dass mithilfe der adiabaten Kühlung die Abluft um etwa vier Kelvin heruntergekühlt werden kann.

Die adiabate Kühlung wird in den Krankenhäusern in der Regel ergänzend zu konventionellen Kompressionskälteanlagen eingesetzt. Je nach Betriebsstrategie und Parametrierung ergeben sich unterschiedliche Laufzeiten für die Anlagen.

Zur betriebsunabhängigen und flexiblen Bewertung des Potenzials adiabater Kühlung in RLT-Anlagen in Krankenhäusern oder auch anderen Anwendungen wurde im Rahmen des Vorhabens das Werkzeug Ad-Cool entwickelt. Damit können die Messdaten von Bestandsanlagen hinterlegt werden. Die Messdaten werden in Betriebsstunden mit und ohne adiabate Kühlung sowie mit dem noch vorhandenen Potenzial der adiabaten Kühlung ausgegeben.

Mit dem Werkzeug lässt sich weiterhin eine überschlägige Dimensionierung der adiabaten Kühlung durchführen. Damit kann es im Rahmen einer Vor- und Entwurfsplanung für die Bewertung von Varianten der adiabaten Kühlung herangezogen und eingesetzt werden.

Der „Leitfaden zur Implementierung von adiabater Kühlung in Lüftungsanlagen im Gesundheitssektor“ fasst die Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt hinsichtlich der Bestandteile der adiabaten Kühlung, der hygienischen und rechtlichen Aspekte sowie zur Auslegung der adiabaten Kühlung zusammen.

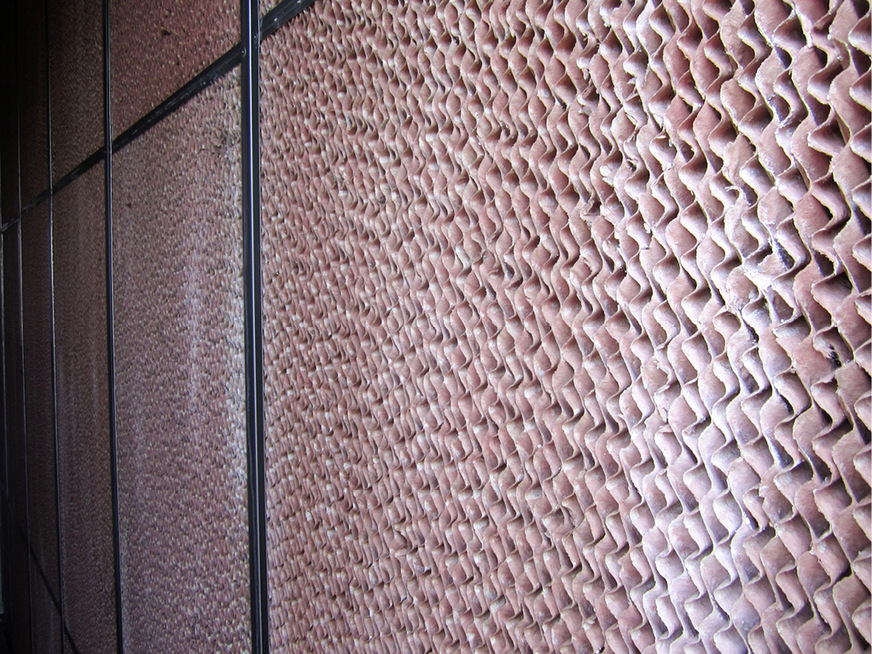

Bild: Ostfalia

Handlungsempfehlungen

Um den Betrieb genauer untersuchen zu können, empfiehlt es sich, die Messtechnik sowie die Messdatenaufzeichnung entsprechend anzupassen. Daher ist es sinnvoll, zusätzlich zu den klassischen Messstellen – Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft – auch Messtechnik nach den unterschiedlichen Luftaufbereitungsstationen zu installieren. Auch das Auslesen der Messdaten muss einwandfrei funktionieren.

Die regenwassergespeiste adiabate Kühlung wird zurzeit in keinem der drei Referenzkrankenhäuser umgesetzt. Ungeachtet dessen lässt sich mit so einem Konzept aber Trinkwasser einsparen, und es sollte daher trotz der hohen Investitionskosten künftig weiter in Betracht gezogen werden.

Alle drei Referenzkrankenhäuser verfügen über ein Kreislaufverbundsystem. Die Systemtrennung bietet den Vorteil, dass das durch die Abluft erwärmte Wasser nicht direkt mit der Außenluft in Kontakt kommt und daher unter hygienischen Aspekten einfacher umsetzbar ist. Zudem kann bei Platzproblemen im Technikraum die Lüftungsanlage in zwei Abschnitte räumlich unterteilt werden. Bei bestehenden Anlagen wird daher ein KVS-System empfohlen.

Das Werkzeug Ad-Cool wurde einerseits zur Potenzialerfassung von Anlagen im Betrieb sowie zur Bemessung von Neuanlagen zur adiabaten Kühlung entwickelt. Das Werkzeug kann insbesondere in der Vor- und Entwurfsplanung zur überschlägigen Bemessung der Anlagen herangezogen werden. Es liefert Informationen über die Funktion, den groben Kältebedarf sowie über die potenziellen Betriebskosten.

Die Funktion des Werkzeugs ist im „Leitfaden zur Implementierung von adiabater Kühlung in Lüftungsanlagen im Gesundheitssektor“ erläutert. Der Leitfaden soll Anlagenbetreiber sowie Planern einen ersten Überblick sowie Hilfestellungen in Bezug zur adiabaten Kühlung geben und enthält weitere wichtige Handlungsempfehlungen.

Den „Leitfaden zur Implementierung von adiabater Kühlung in Lüftungsanlagen im Gesundheitssektor“ und das Werkzeug Ad-Cool können Sie kostenfrei herunterladen unter www.t1p.de/geb220860.

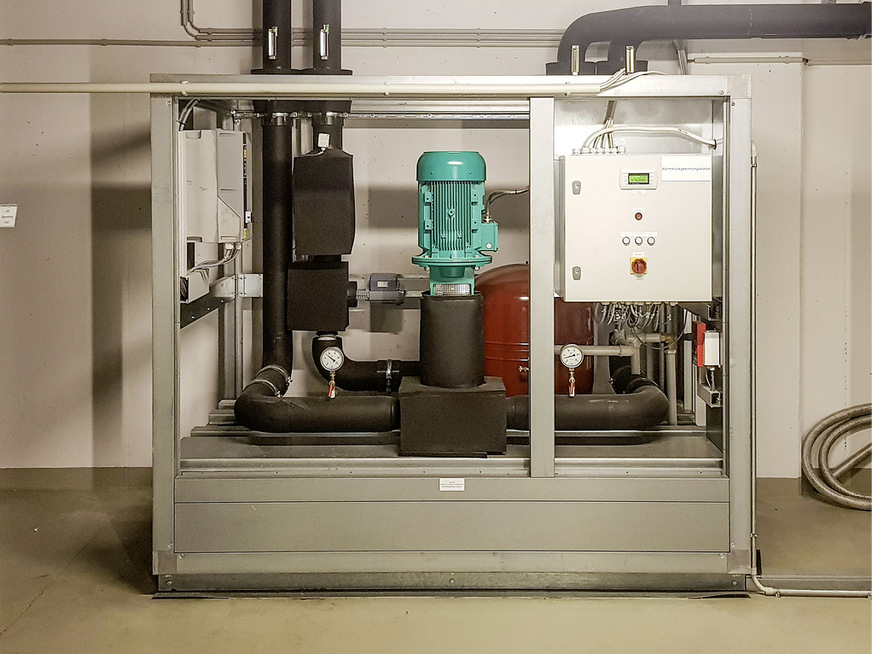

Bild: Ostfalia

Kurz erklärt

Bei der adiabaten Kühlung macht man sich einen physikalischen Effekt zunutze: Verdunstet Wasser, entzieht es der Luft fühlbare Wärme. Mit dieser Verdunstungskälte lassen sich Räume wenig energieaufwendig klimatisieren. Bei der direkten adiabaten Kühlung verdunstet Wasser in der Raumluft. Bei der indirekten wird Wasser in der Abluft verdunstet. Die gekühlte Luft strömt durch einen Wärmetauscher, wo sie der Zuluft Wärme entzieht. Die Luftfeuchtigkeit im Raum ändert sich bei diesem Verfahren nicht.