Die verstärkten Bemühungen der Bundesregierung, den Energieverbrauch im Gebäudesektor zu drosseln, haben die kontrollierte Wohnraumlüftung und damit das Erstellen von Lüftungskonzepten alternativlos gemacht. Komfort-Lüftungssysteme verbessern nicht nur die Energieeffizienz, sondern sorgen auch für das Wohlbefinden der Bewohner:innen und den Erhalt der Bausubstanz. Die sogenannte Lüftungsnorm ist für Baubeteiligte in den vergangenen Jahren immer mehr zu einer fundamentalen Planungshilfe geworden. Die aktuelle DIN 1946-6:2019-12 trägt dieser Rolle nun Rechnung, indem sie einige wichtige Änderungen mit sich bringt – Änderungen, die zehn Jahre nach der letzten Überarbeitung längst überfällig waren und die aktuellen Entwicklungen sowohl in der Bauweise von Gebäuden als auch in der Lüftungstechnik einbeziehen.

Bereits im Jahr 2013 hat die Überprüfung der seit 2009 geltenden DIN 1946-6 begonnen, die sich als Teil der Norm zur Raumlufttechnik explizit mit der Wohnungslüftung befasst. Der zuständige Normenausschuss hatte es sich zur Aufgabe gemacht, sie so zu überarbeiten, dass zwei wichtige Prozesse unterstützt werden: erstens eine höhere Akzeptanz der Wohnraumlüftung am Markt und zweitens die Transformation der Norm von einer aktuell noch reinen Planungsempfehlung hin zu einer verpflichtenden Regelung. Hierfür sollte die alte Fassung möglichst nicht verschärft, sondern vereinfacht werden.

Außenluftvolumenströme ändern sich

Eine erste wichtige Neuerung betrifft die Berechnung der Infiltration, also des natürlichen Luftaustauschs über Undichtigkeiten. So wird in der Neufassung die Infiltration für die Auslegung der lüftungstechnischen Maßnahme bei Zu-/Abluftsystemen nicht mehr angerechnet. Bei freier Lüftung, kombinierten Lüftungssystemen, Abluft- sowie Zuluftanlagen bleibt die Infiltration jedoch weiterhin anrechenbar.

Bei der Festlegung der Außenluftvolumenströme wurden die Werte zur Nennlüftung zum Zwecke der Gesundheit nach unten korrigiert. Die Unterschiede sind aber erst ab einer Fläche von ca. 100 Quadratmetern messbar, jedoch nur minimal. Große Lüftungsgeräte werden somit entgegen häufiger Befürchtungen weiter problemlos abgesetzt und installiert werden können, da der Unterschied zwischen der neuen und der alten Nennlüftung sehr gering ist. Tatsächlich wird eine kleinere Gerätegröße nur bei einer Fläche der Nutzungseinheit von 130 Quadratmetern nötig, wenn die neue Nennlüftung bei 125 Kubikmetern pro Stunde und damit elf Kubikmeter pro Stunde unter dem Wert der alten DIN 1946-6 liegt.

![1 Abluftvolumenstrom für die Nennlüftung [m³/h]](/sites/default/files/styles/aurora_default/public/aurora/2024/10/164178.jpeg?itok=r0CDPtIg)

Abluftvolumenströme sinken

Bei den Abluftmengen in Ablufträumen wurden Anpassungen vorgenommen. Zum einen reduziert sich der Abluftvolumenstrom für die Nennlüftung je nach Nutzungsart des Raums zum Teil erheblich (Abb. 1). Die neue Norm schlägt zudem vor, in emissionsarmen Ablufträumen den Volumenstrom weiter zu reduzieren, jedoch maximal um 50 Prozent und unter Beachtung des Feuchteschutzes und der Gesamtvolumenstromanforderung.

In reinen Technik- und selten genutzten Duschräumen darf die Nennlüftung somit sogar nochmal auf 10 beziehungsweise 20 Kubikmeter pro Stunde halbiert werden. Außerdem gibt es erstmals eine Deckelung der insgesamten Außenluftvolumenströme: Der aus der Nutzfläche ermittelte Volumenstrom darf maximal um den Faktor 1,2 überschritten werden, was sich vor allem positiv auf Wohngebäude mit vielen Ablufträumen auswirkt.

Eine interessante, zusätzliche Regel findet sich lediglich in einer Fußnote wieder: Wird ein Raum zum Trocknen von Wäsche genutzt, sollten hier mindestens 40 Kubikmeter pro Stunde veranschlagt werden. Betrachtet man die Tatsache, dass bei einer frischen Wäscheladung aus der Waschmaschine zwischen zwei und drei Liter Feuchtigkeit anfallen, ist dies eine durchaus sinnvolle und praxisnahe Regelung.

Auch beim Thema Zuluft gibt es zumindest eine bedeutende Neuerung: In Schlafräumen und Kinderzimmern darf die Nennlüftung nicht unter 15 Kubikmeter pro Stunde je Person ausgelegt werden.

Lambda-Wert für Dämmung angepasst

Einen weiteren wichtigen Teil bei den Änderungen für zentrale Lüftungssysteme durch die neue DIN 1946-6 nimmt das Thema Dämmung ein. Sie trägt den in den vergangenen zehn Jahren erheblich verbesserten Dämmmaterialien und damit auch erhöhten Dämmstandards Rechnung. Dies kristallisiert sich in einem angepassten Lambda-Wert von 0,038 statt vormals 0,045 W/(mK) heraus.

Drei neue Kategorien wurden eingeführt: die Wärmedämmung zur Kondensatvermeidung (W-K), die Wärmedämmung zur Vermeidung von Energieverlusten (W-E) und die individuell berechnete Wärmedämmung (W-I). Besonders folgenreiche Änderungen betreffen die Kategorie W-K. Luftleitungen bis drei Meter Länge benötigen nun lediglich eine Mindestdämmung von 20 Millimetern. Ausgenommen bleiben Zu- und Abluftleitungen innerhalb der thermischen Gebäudehülle, bei denen weiterhin keine Wärmedämmung nötig ist. Außenluftleitungen, die früher pauschal mit 60 Millimetern gedämmt sein mussten, benötigen nun nur noch ein Drittel der Dämmdicke. Dadurch lässt sich einiges an Material und damit an Platz sparen.

Leitungen über drei Meter Länge fallen automatisch unter die Kategorie W-E. Selbst dort benötigt man für Außenluftleitungen bis zwei Meter Länge innerhalb der thermischen Gebäudehülle nur noch eine 32 Millimeter dicke Dämmung. Die Berechnung der Wärmedämmung zur Energieverlustvermeidung wird nun in vier statt drei Temperaturkategorien eingeteilt, was insgesamt eine nähere Orientierung an der Praxis darstellt und Pauschalisierungen weiter vermeidet.

Zuluftqualität neu eingeteilt

Des Weiteren hat ein Abgleich mit der VDI 6022 stattgefunden. Vorbehalte seitens Normenausschuss und Lüftungsherstellern gegenüber der Hygienerichtlinie lagen vor allem in der Tatsache begründet, dass deren Anwendung die Kosten einer komfortablen Wohnraumlüftung um rund 1000 Euro erhöht hätte. Die aktualisierte Lüftungsnorm nennt nun drei Kategorien von hygienischen Anforderungen an die Qualität der Zuluft: ohne Filter (O) sowie Grundanforderungen (G) und Hygieneanforderungen (H) jeweils mit Filter.

Je nach lüftungstechnischer Maßnahme müssen unterschiedliche Filterklassen installiert werden, die nun gemäß der aktuellen, international gültigen DIN EN ISO 16890 aufgeführt sind. Die Installation eines zentralen Lüftungssystems nach Hygienekategorie O ist nicht zulässig. In den Kategorien G und H werden für die Abluft jeweils Filter der Klasse G2 und für die Außenluft G3 (nach Kategorie G) und ISO ePM1 ≥ 50 % bzw. F7-Filter (nach H) gefordert.

Abstände zwischen Luftdurchlässen genauer bestimmt

Bei der Anordnung von Außen- und Fortluftdurchlässen kommen mit der neuen DIN 1946-6 ebenfalls Änderungen. Zum einen ist heute die Ansaugung von Außenluft über einen Kellerlichtschacht grundsätzlich verboten. Wenn man bedenkt, wie selten diese Schächte gereinigt werden, ist die Einschränkung zu begrüßen. Außerdem legt sie für die Ansaugung erstmals eine Mindesthöhe von 70 Zentimetern über dem Erdreich fest.

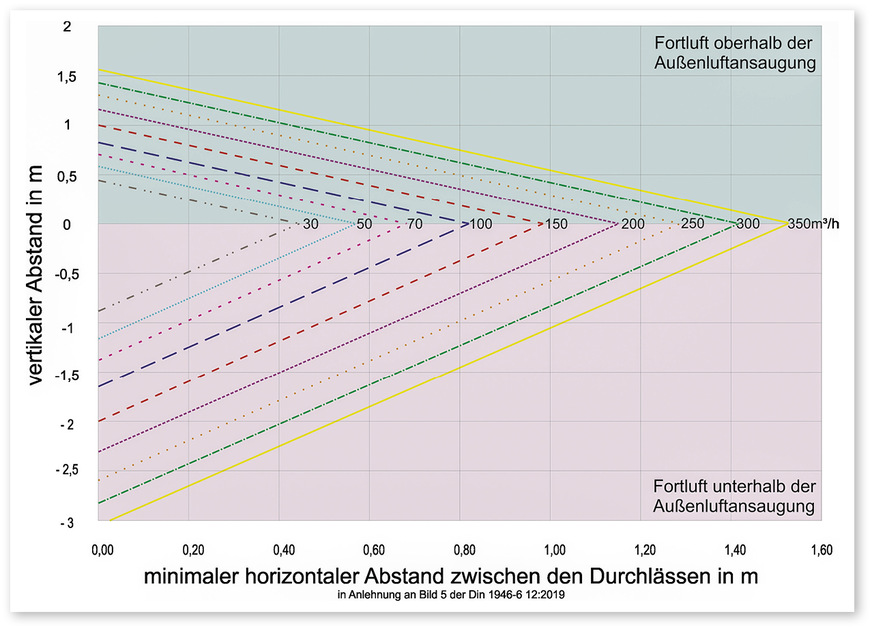

Auch die Abstände zwischen Außen- und Fortluftdurchlässen werden nun genauer thematisiert, um Kurzschlüsse zu verhindern. Wie man die Vorgaben genau umsetzt, wird noch immer offengelassen. Zehnder geht seit jeher von Mindestabständen zwischen 2,0 und 2,5 Metern aus. Sollte man den Abstand nicht einhalten können, kann unser Kombi-Außenwandgitter verwendet werden, welches beide Durchlässe in einem kompakten Bauteil vereint, aber clever aneinander vorbeiführt.

Die neue Lüftungsnorm enthält Anhaltswerte für die Mindest-Abstandsmaße. Zur Veranschaulichung ein kurzes Rechenbeispiel: Gehen wir von einem Fortluftauslass unterhalb der Außenluftansaugung und einer Luftmenge von 150 Kubikmetern pro Stunde aus, ergibt sich ein vertikaler Abstand von zwei Metern und ein horizontaler Abstand von null Metern (Abb. 2). Auch wenn es sich hier nur um Anhaltswerte handelt, eignen sie sich, um in der Praxis einen Kurzschluss von Außen- und Fortluft zu verhindern.

Wie Keller zu lüften sind

Die Kellerlüftung hat es im Zuge der Überarbeitung des Beiblatts in den Anhang geschafft, wodurch dieser Thematik nun mehr Beachtung zuteil wird. Die Auslegung der lüftungstechnischen Maßnahme in Kellerräumen kann nicht pauschal bestimmt werden, sondern ist davon abhängig, wie der entsprechende Raum genutzt wird. So sollten ungenutzte und unbeheizte Räume wie Heizungskeller oder Abstellräume zumindest im Sommer ausdrücklich via Feuchtesensor belüftet werden. Dies garantiert einen optimalen Feuchtewert, da die Lüftungsanlage erst für einen Luftaustausch sorgt, wenn die absolute Luftfeuchtigkeit draußen geringer ist als im Keller.

Wenig genutzte, aber beheizbare Kellerräume, wie beispielsweise ein Gästezimmer oder ein Waschkeller, sollten nach reduzierter Lüftung ausgelegt werden, um nicht zu viel Feuchte von außen in den Raum einzubringen. In beheizten Aufenthaltsräumen im Keller sieht die neue Norm hingegen eine Auslegung nach Nennlüftung vor, denn im Grunde besteht kein Unterschied zu einem Wohnzimmer im Obergeschoss.

Fazit: Durch Anpassungen bei der Auslegung von zentralen Lüftungsgeräten wird sich durchaus einiges ändern. Ob dies letztendlich dazu führen kann, dass aus der Lüftungsnorm eine verpflichtende Regel wird, ist schwer abzuschätzen. Zu einer höheren Akzeptanz der DIN 1946-6 sollte die Überarbeitung aber allemal beitragen, da sie sichtbar für mehr Praxisnähe, eine einfachere Planung und eine leichtere Anwendung sorgt.

Bild: Zehnder Group Deutschland

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Lüftung mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

https://www.geb-info.de/themen/lueftung