Der Nachweis der Wärmebrücken erfolgt sowohl gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) als auch in den Förderprogrammen weitgehend nach dem Beiblatt 2 [1] der DIN 4108 von 2019. Allgemein gibt es weiterhin die recht unattraktive Möglichkeit, keinen Nachweis zu führen und pauschal den Zuschlag ΔUWB = 0,10 W/(m²K) anzusetzen. Natürlich ist weiterhin der detaillierte Nachweis möglich, wozu die relevanten Änderungen für Fensteranschlüsse der Leserschaft dieser Zeitschrift sicherlich bekannt sind. Der Autor Martin Spitzner ging in seinem Artikel Keine Lücken bei den Brücken in GEB 1-2020 detailliert auf diese Thematik ein.

Der bekannte halbierte Zuschlag ΔUWB = 0,05 W/(m²K) kann wie bisher angesetzt werden, wenn man die Referenz-Details der mäßig optimierten „Kategorie A“ zum Vergleich heranzieht. Dies sind aber allesamt Konstruktionen mit Massivbauteilen. Für die Holzbauweise sind die Details dieser Kategorie nur bei der Sanierung im Bestand relevant, siehe dazu die Erläuterungen in Teil 1 des Artikels im Heft 10/2022. Doch nun gibt es neue Nachweisvarianten:

Einerseits den pauschal reduzierten Zuschlag ΔUWB = 0,03 W/(m²K), wenn die Details der strengeren Kategorie B entsprechen. Für Holzbauteile ist immer Kategorie B relevant, es gibt hier keine Anschlussdetails der Kategorie A, außer bei Anschlüssen im üblicherweise komplett massiven Kellerbereich.

Ergänzend kann man auch einzelne Wärmebrücken, die nur in Kategorie A oder gar nicht im Beiblatt enthalten sind, mit der Differenz zur Anforderung der Kategorie B aufschlagen. Siehe dazu den Infokasten in Teil 1 dieses Beitrags. Andererseits ist nun der Detailkatalog des Beiblatts konsequent und logisch als Worst-Case-Szenario auch als Wärmebrückenkatalog nutzbar. Gerade letztere Möglichkeit bietet eine interessante Option, den pauschalen Zuschlag ohne gigantischen Rechenaufwand weiter zu senken.

Bild: www.energiebuendel.com

Bild: aus [2] / Grafik: Kastner-Verlag

Das Beiblatt als Wärmebrückenkatalog

Eigentlich kommt man sich als Holzhaus-Planer benachteiligt vor, wenn man das Beiblatt durcharbeitet. Für die gleichen Anschlüsse müssen in der Holzbauweise für den pauschal reduzierten Zuschlag – selbst innerhalb der Kategorie B – deutlich niedrigere Wärmebrückenverlustkoeffizienten ψref eingehalten werden als bei Massivbauteilen. Da es im Beiblatt eigentlich nur darum geht, diesen pauschalen Zuschlag nach Kategorie A oder B nutzen zu dürfen, erscheint dies total unlogisch und ungerecht. Eigentlich müsste bei kleineren ψref-Werten auch eine kleinere ΔUWB-Pauschale herauskommen.

Durch die deutlich niedrigeren Referenz-ψ-Werte der von Natur aus relativ guten Holzbaudetails ist es tatsächlich lohnend geworden, das Beiblatt auch als Wärmebrückenkatalog zu nutzen und auf das ψ-Werte-Berechnen zu verzichten. Dies ist nun explizit als Möglichkeit aufgenommen worden, sofern man gemäß dem zeichnerischen Konstruktionsprinzip baut.

Die Referenz-ψ-Werte sind als ein „Worst-Case-Szenario“ zu interpretieren. Man kann also im Holzbau, wenn man sich an die beschriebenen allgemeinen Regeln zum wärmebrückenarmen Bauen hält, kaum schlechter bauen. Auf der sicheren Seite liegend darf man diese Werte konsequenterweise als Wärmebrückenkatalog nutzen (siehe auch Infokasten 2).

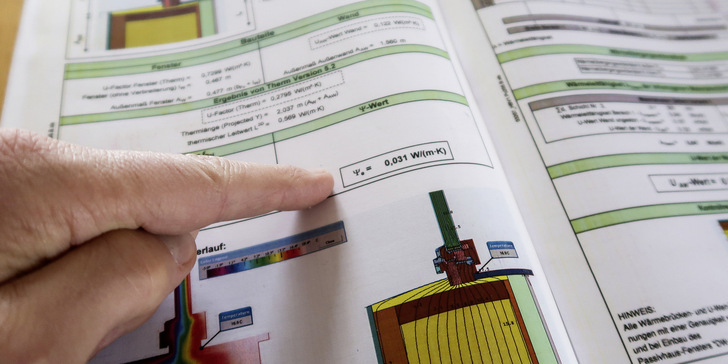

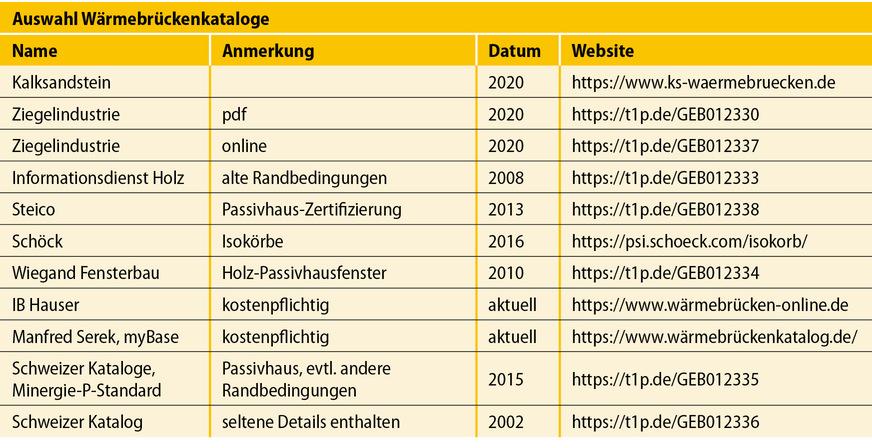

Weiterhin kann dies ergänzt werden durch Wärmebrückenkataloge von Herstellern (Abb. 6), sodass dies eine interessante Mischmöglichkeit für einen detaillierten Nachweis über Wärmebrückenkataloge ermöglicht. Oder umgekehrt, wenn nur Werte von in anderen Katalogen fehlenden Wärmebrücken aus dem Beiblatt gezogen werden.

Übliche Zielwerte

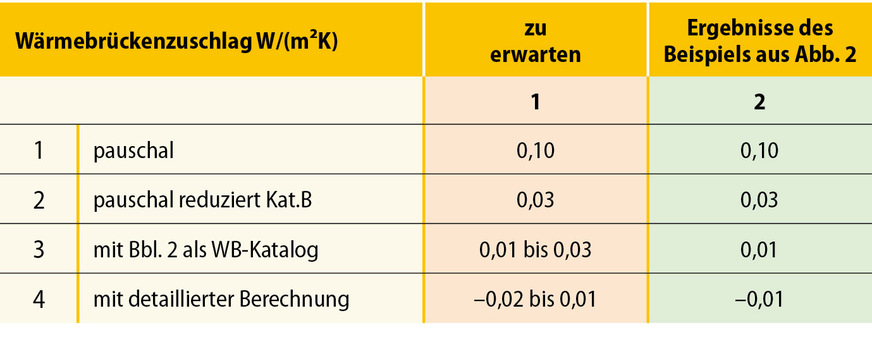

Es lohnt vorab ein Blick auf die üblichen Werte von Wärmebrückenzuschlägen, um das Potential der folgenden Möglichkeiten besser zu verstehen. Nutzen wir dazu ein übliches Einfamilienhaus, wie beispielsweise „Hausers Haus“. Dieses hat mit 396 m² Hüllfläche die in der Tabelle in Abb. 3 gezeigten Ergebnismöglichkeiten für den Wärmebrückenzuschlag. Dabei gelten die folgenden maximalen H’T-Werte:

Der lohnende Zusatzaufwand

Um die beiden unteren Varianten in der Tabelle in Abb. 3 (Zeilen 3 und 4) nutzen zu können, müssen einerseits die Längen aller Wärmebrücken ermittelt werden. Das schließt die im Beiblatt vernachlässigten Wärmebrücken (siehe Infokasten 1) ein. Die zugehörigen ψref-Werte können – soweit vorhanden – dem Beiblatt entnommen werden. Weitere Werte sind am einfachsten aus anderen Wärmebrückenkatalogen zu entnehmen.

Wer (noch) nicht jede einzelne Wärmebrücke detailliert rechnen will, aber trotzdem mit dem pauschal angesetzten Wert von 0,03 W/(m²K) nicht zielführend bei seiner Energiebilanz unterwegs ist, kann die neue Option über Wärmebrückenkataloge nutzen, um auf bessere Werte zu kommen. Das Ergebnis ist der grün gefärbten Tabellenspalte 3 in Abb. 4 zu entnehmen, und es ist in diesem Fall in der gebauten Praxis aufgrund der erlaubten Rundung auf zwei Stellen sogar noch etwas besser.

![4 Liste der Wärmebrücken von „Hausers Haus“ und der resultierende Wärmebrückenzuschlag (Spalte 3) berechnet mit Hilfe des Beiblatts 2 der DIN 4108 als Wärmebrückenkatalog. Nur die grau unterlegte Zeile 2 musste separat berechnet werden. Die Spalten 4 und 5 beziehen sich auf einen detaillierten Nachweis bzw. den Aufschlag auf die Berechnung, wenn mit Ersatzelementen statt detaillierten Fensterrahmen gerechnet wird. Die rote Spalte 4 zeigt die Differenz der beiden Referenz-ψ-Werte von Fenster-Bauelementen des Beiblatts zwischen dem ψref,det und ψref,Ers. Die letzte Spalte 5 zeigt den Wärmebrückenzuschlag bei detaillierter Berechnung aus [2] ohne diesen Zuschlag. Eine detaillierte Berechnung mit Ersatzmaske würde beim Ergebnis null landen.](/sites/default/files/styles/aurora_default/public/aurora/2024/10/252086.jpeg?itok=ftTGcuoW)

Die Perfektion kostet etwas mehr Mühe

Um noch weiter nach unten zu kommen, müssen alle Wärmebrücken detailliert berechnet werden. Dies führt im optimierten Holzbau oft zu negativen Wärmebrückenzuschlägen.

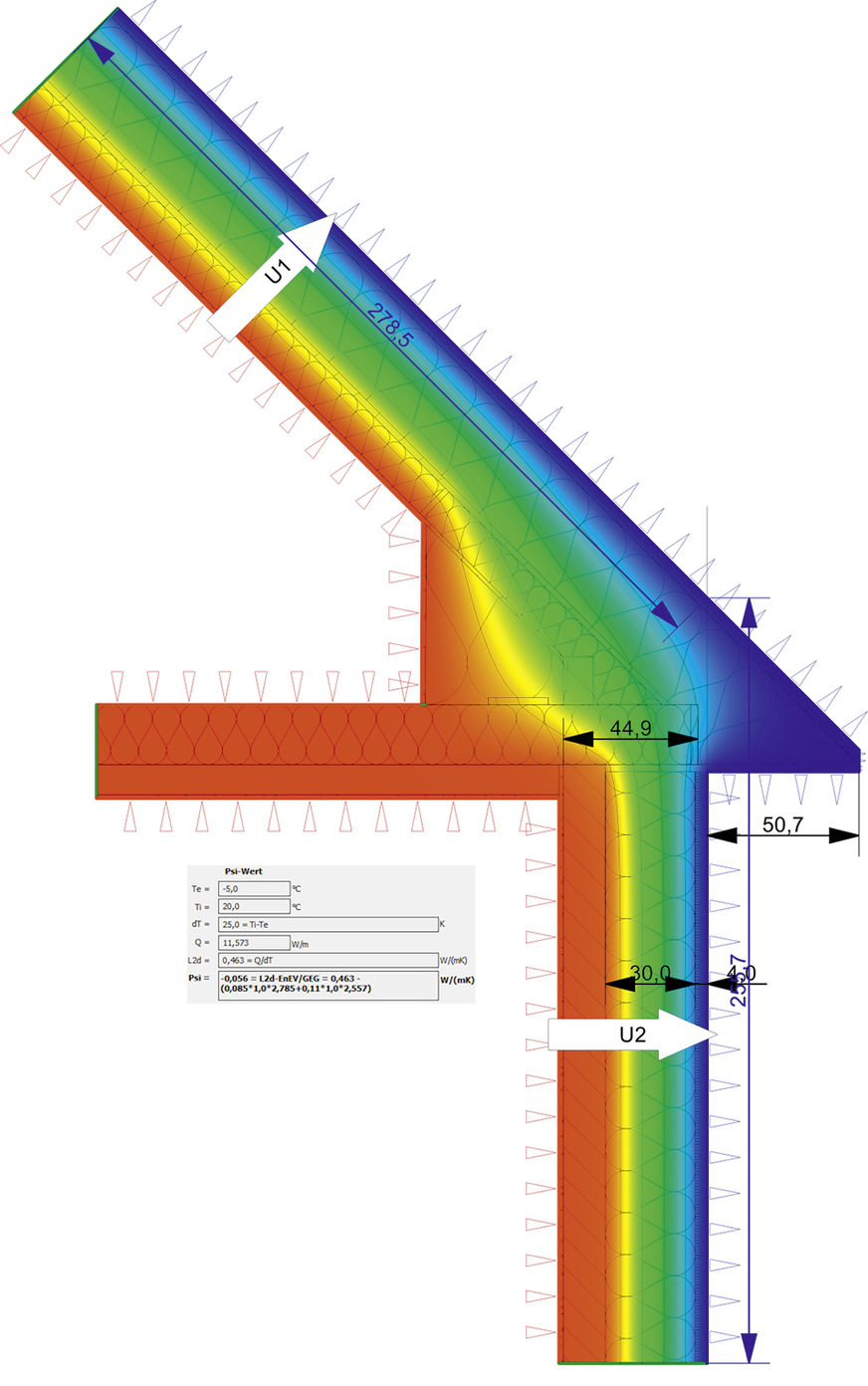

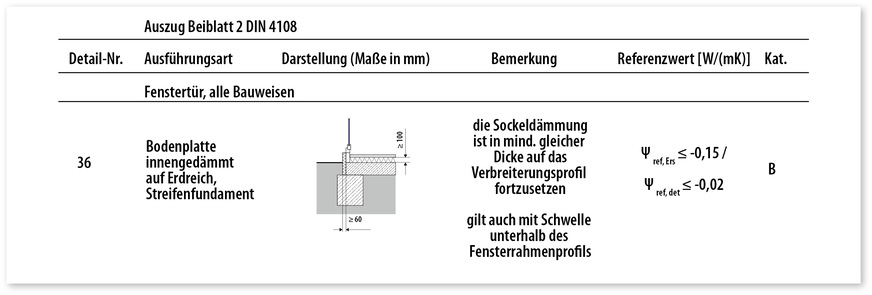

Das Beiblatt legt dem Anwender dazu allerdings einen Stein in den Weg, da Fensteranschlüsse mit aufwändigen Rahmengeometrien gerechnet werden müssten. Das vereinfachte Ersatzelement hat oft so hohe Zuschläge, dass es sich für den detaillierten Nachweis nicht lohnt, das Beiblatt hierfür zu nutzen (siehe Infokasten 2). Der Zuschlag ist für das Beispiel der roten Spalte 4 in Abb. 4 zu entnehmen. Ermittelt wird dieser Zuschlag wie in der Tabellenunterschrift beschrieben. In Abb. 5 ist dazu der Auszug aus dem Beiblatt für das Sockel-Fenstertüren-Detail Nr. 36 zu sehen.

Die detaillierte Wärmebrückenberechnung ergab einen Wärmebrückenzuschlag von ΔUWB von minus 0,007 W/(m2K) (siehe Spalte 5 in Abb. 4). Würde nun dieses Ergebnis mit den Ersatzelementen erzielt werden, kämen die Differenz-Zuschläge (siehe Spalte 4 in Abb. 4), die bei Ansatz von Ersatzelementen aufgeschlagen werden müssen, zum Tragen. Dadurch würde sich der Vorteil im Vergleich zum Beiblatt als Wärmebrückenkatalog (Abb. 4, Spalte 2) wieder deutlich reduzieren.

Eine detaillierte Berechnung mit Referenzfenstern lohnt sich vor allem für Kunden, die regelmäßig gleiche Bauweisen wählen und für die dann individuelle Wärmebrückenkataloge gerechnet werden können, seien dies Bauträger oder Holzhaushersteller. Wenn bestimmte Systemdetails immer wieder vorkommen, so reduziert sich der Aufwand hierfür meist weitgehend auf die Längenermittlung. Und als Zusatznutzen – eigentlich ist es der Hauptnutzen! – können in diesem Zuge die Wärmebrückendetails optimiert werden.

Wer noch Energiebilanzen mit DIN V 4108-6 und DIN 4701-10 rechnet, muss das Beiblatt nicht zwingend nutzen, um detailliert zu rechnen. Das wird nur in der DIN V 18599-2:2018 und von der KfW gefordert. Insofern gibt es hier noch einen kleinen, weiteren temporären Freiheitsgrad und man kann rechnen wie bisher, sprich: mit Paneelen, die dem realen Fenster entsprechen, aber nicht so detailliert sind, wie beispielsweise Kunststofffensterprofile. In dem Fall ist es allerdings empfehlenswert, die dünneren Brüstungsprofile für den Fensterbankanschluss analog der Realität abzubilden.

Fazit

Das neue Beiblatt liefert einige neue Lösungsansätze, allen voran die neue Möglichkeit, das Beiblatt als Wärmebrückenkatalog zu nutzen, mit denen der Nachweis der Wärmebrücken gerade im Holzbau leichter wird. Auf der anderen Seite sind die detaillierten und wirklich sinnvollen Berechnungen erschwert worden, durch die Vorgabe, dass man (schlechte, standardisierte) detaillierte Rahmenprofile einsetzen solle. Es lohnt sich also, sich eine Strategie zu überlegen, wie man für sich das beste Nutzen-Aufwand-Verhältnis erzielt. Womöglich lassen sich auch andere geeignete und validierte Berechnungsverfahren oder Wärmebrückenkataloge nutzen (Abb. 6), um die Fensteranschlüsse auf einfacherem Weg zu berechnen. Dies ist im Rahmen der Genauigkeit, mit der man insgesamt arbeiten kann, absolut angemessen. Detaillierte Abbildungen von Standard-Fensterprofilen sind dagegen eine reine „Genauigkeitssimulation“ mit Aufwand und ohne weiteren Nutzen.

Literatur und Quellen:

[1] DIN 4108 Beiblatt 2: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele, Beuth-Verlag, Berlin, Juni 2019

[2] Informationsdienst Holz „Holzbau und die Energieeinsparverordnung“, Holzbau Handbuch, Reihe 3, Teil 2, Folge 2, Dezember 2000

Bild: www.energiebuendel.com / Grafik: Claudia Siegele / Daten: aus [1]

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Wärmebrücken mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/waermebruecken

Infokasten 1: Die vernachlässigbaren Wärmebrücken

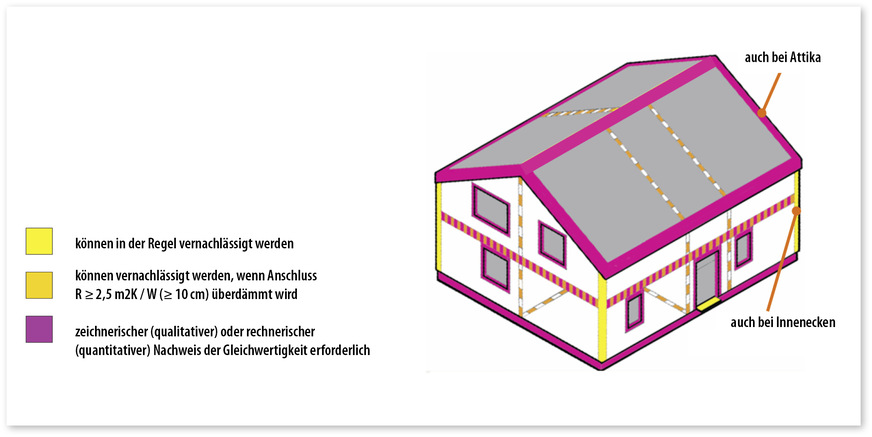

Welche Wärmebrücken für den Nachweis nicht berücksichtigt werden müssen, hat sich im Vergleich zum alten Beiblatt etwas verändert (Abschnitt 5.5 des Beiblatts):

Unverändert bleiben in der Liste die folgenden Bauteile, sofern sie außenseitig mit einer Dämmung versehen sind, die einen Mindest-R-Wert von 2,5 W/(mK) (entspricht 10 cm bei WLS 040) aufweist:

Für die Nutzung des Beiblattes als Wärmebrücken-Katalog für ΔUWB-Zuschläge kleiner 0,03 W/(m2K) müssen, wenn keine Referenzwerte existieren, 2D-Berechnungen erfolgen oder andere Wärmebrückenkataloge herangezogen werden. Für rein geometrische Wärmebrücken, wie zum Beispiel Außenecken, bringt dies „Bonuspunkte“, da deren ψ-Werte durch den Außenmaßbezug deutlich negativ sind.

Infokasten 2: Warum die Zuschläge für Berechnungen mit Ersatzelementen?

Die Zuschläge sind vor allem bei Brüstungsdetails sehr hoch. Hier haben die Ersatzelemente nicht die üblichen Profilierungen für den Einschub von Fensterbänken und damit Schwächungen der Rahmen wie echte Profile. Auch die Abschlüsse von Rahmen mit Kammerprofilen haben höhere Wärmeleitfähigkeiten, was genau in der wichtigen Anschlussfuge zu höheren realen Wärmeströmen führt. Wenn man also nicht die Rahmen im Detail abbilden will, ist es trotzdem sinnvoll, die äußeren Verschlankungen und Profiländerungen mit abzubilden, sprich: beispielsweise einen Kunststoffsteg einzubauen oder das Profil entsprechend dünner zu machen. Damit ist der Zuschlag faktisch abgehandelt und eine Überdämmung kann ihre volle Wirkung ohne einen pauschalen Sicherheitszuschlag, der doppelt auf der sicheren Seite liegt, entfalten. Der Grund: Einerseits wird die ungünstigste Einbausituation für die Referenzwerte gewählt, andererseits dann das ungünstigste marktübliche Fensterprofil, bei dem die größte Differenz zwischen Ersatzelement und realer Berechnung entsteht. Von vielen in Voruntersuchungen berechneten Varianten werden damit die „doppelten“ Worst-Case-Szenarien für den Referenzwert angesetzt, die damit in der Regel in der Realität leicht unterschritten werden können. Der Gleichwertigkeitsnachweis ist also meist kein Problem, aber der Zuschlag für den detaillierten Nachweis, wenn man dieses Beiblatt dafür nutzen will oder muss, wird dann schnell viel zu hoch (vgl. Tabelle in Abb. 4, Spalte 4).