Herr Walther, freuen Sie sich über diese Umstellung oder bedeutet das vor allem einen administrativen Mehraufwand für Ihr Unternehmen?

Ralf Walther: Da pochen in meiner Brust zwei Herzen. Als Energiemarktexperte muss ich sagen, dass es genau der richtige Schritt ist. Denn die Energiebranche tickt in Viertelstunden. Dadurch, dass man jetzt den Day-Ahead-Handel umstellt, läuft alles im gleichen Takt.

Der Intraday-Handel funktioniert ja bereits schon immer in Viertelstunden. Vor der Umstellung mussten wir die viertelstündlichen Fahrpläne auf zwei Auktionen beschaffen. Das bedeutete für uns einen Mehraufwand, was die Vermarktung angeht, und barg ein gewisses Preisrisiko. Auf der anderen Seite schmerzt mein IT-Herz ein bisschen, weil die Umstellung, auf die wir uns bereits vorbereitet haben, durchaus einigen technischen Aufwand nach sich gezogen hat.

Schauen wir auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wie viel bringt ihnen die Umstellung bei den dynamischen Tarifen?

Ein dynamischer Tarif macht für die Verbraucher:innen am meisten Sinn, die über verschiebbare Lasten verfügen, zum Beispiel ein E-Auto, eine Wärmepumpe oder einen Heimspeicher. Sie kennen im Voraus die günstigen Stunden und können ihre Lasten auf diese Zeitspanne schieben. Sie zahlen dann nachweislich deutlich weniger für ihren Strom als diejenigen, die keine verschiebbaren Lasten haben. Der Benefit hängt aber vom individuellen Verbrauchsverhalten ab.

Und mit den Viertelstundentakten lässt sich das genauer steuern?

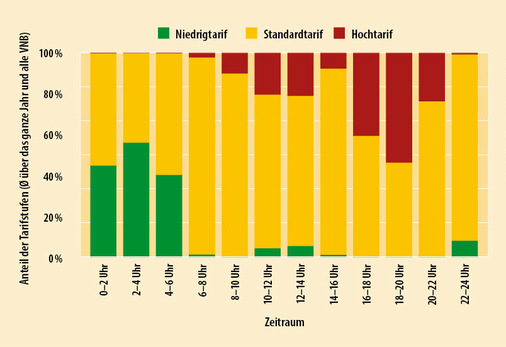

Ja, insbesondere wenn Sie berücksichtigen, dass auch die zeitvariablen Netzentgelte, die jetzt eingeführt worden sind, ebenfalls viertelstundenscharf sind. Wenn die Kund:innen ihren Verbrauch dann über ein Heimenergiemanagementsystem automatisiert steuern können, dann haben sie noch nicht einmal Komforteinbußen. Das macht den eigentlichen Charme von Speichern aus: Mit ihnen haben die Verbraucher:innen null Komma null Einbußen, aber reduzierte Kosten. Die wesentliche Herausforderung bei einem Heimenergiemanagementsystem ist die Konnektivität. Denn Sie benutzen zuhause ja nicht unbedingt nur Geräte einer einzigen Marke. Deshalb arbeiten wir seit Neuestem mit dem Energy-IoT-Pionier Kiwigrid zusammen.

Wo liegt das Problem?

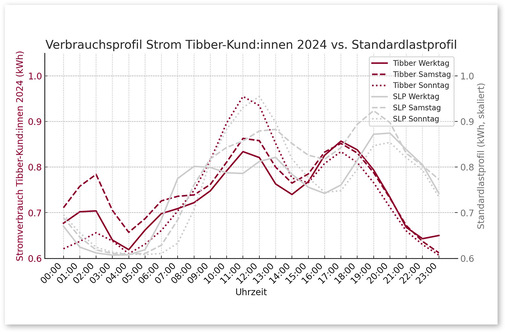

Bei den Batteriespeichern ist es leider so, dass die meisten momentan nicht netzdienlich und nicht marktgetrieben gesteuert werden, sondern rein eigenverbrauchsoptimiert. Das heißt, sobald die ersten Überschussminuten da sind, lädt der Speicher. Das führt dazu, dass sie meistens bereits um 11:00 Uhr vollgeladen sind sie die Netze um die Mittagszeit nicht entlasten können. Wir haben deshalb im Netz große Probleme. Die Kunden freuen sich natürlich über negative Strompreise. Aber man muss ganz ehrlich sagen, negative Strompreise sind ein Symptom dessen, dass wir einen zu starken Überschuss haben und das anzeigt, dass es einen Bedarf an Lastmanagement gibt und einen Bedarf, die Energie zu speichern und zu verschieben.

Wir arbeiten mit Marktbegleitern in einem Projekt des Bundeswirtschaftsministeriums daran, die Prozesse für eine Direktvermarktung von Kleinstanlagen zu optimieren und die Transaktionskosten zu senken. Das ermöglicht, dass die Anlagenbetreiber quasi mehr Verantwortung für den eingespeisten Strom übernehmen können. Sie denken häufig, ich speise den Strom doch ein und damit hat er doch einen Wert. Doch das stimmt so nicht. Ich habe nur dann einen Wert bei Strom, wenn es auf der anderen Seite auch Abnehmer gibt. Wenn es negative Preise gibt, dann deswegen, weil ein zu hohes Angebot herrscht und entsprechend keine oder zu wenig Abnehmer. In diesem Fall hat der Strom keinen Wert. Dann ist es besser, wenn ich eh schon einen Speicher besitze – und die meisten Solaranlagen haben heutzutage einen – zu Zeiten negativer Strompreise den PV-Überschuss zu speichern.

Was wiederum das Stromnetz entlasten würde. Um diese Flexibilität im Energie-system aber zu erreichen, braucht es intelligente Stromzähler für den Datenaustausch. Deshalb hat der Gesetzgeber ja die Markteinführung sogenannter Smart Meter beschlossen. So richtig zügig geht es mit dem Rollout jedoch nicht voran. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Wenn man auf den Smart-Meter-Rollout schaut, dann zeigen sich große Unterschiede bei den Messstellenbetreiber, wie weit sie mit ihren Prozessen sind und wie gut diese funktionieren. Die großen Messstellenbetreiber sind relativ gut vorangekommen bei ihren Ausbauquoten. Kleinere Messstellenbetreiber haben teilweise noch nicht mal angefangen, obwohl sie für bestimmte Kundengruppen bereits Ende dieses Jahres eine Quote von 20 Prozent erreichen müssten.

Das heißt, Sie finden draußen leider sehr starke Qualitätsunterschiede bei den Messstellenbetreibern. Das heißt für den Endverbraucher, es ist ein bisschen wie ein Lotteriespiel: Wo wohne ich denn? Habe ich einen von den größeren Messstellenbetreibern, werde ich sehr gut bedient? Bin ich aber bei einem kleinen, der vielleicht noch gar nicht angefangen hat, dann warte ich Ewigkeiten auf mein Smart Meter?

Darüber hinaus ist es ja so, dass die gesetzlich vorgegebenen Quoten in den kommenden Jahren steigen. Auf der anderen Seite wird sich aber auch die Bezugsgröße steigern, sprich: die Zahl steuerbarer Verbrauchseinrichtungen und Photovoltaik. Wenn ich mir jetzt überlege, die Anzahl der E-Autos nimmt zu, die Anzahl der Photovoltaikanlagen nimmt zu, dann läuft der Smart-Meter-Rollout auch dem Rollout dieser Wirtschaftsgüter hinterher, um überhaupt die Quote zu halten.

Ich glaube, wir sind noch relativ weit davon entfernt, an die Bestandsanlagen zu gehen. Ich nehme es derzeit so wahr, dass der Markt froh ist, wenn man die Neuinstallationen mit Smart Metern und Steuerboxen bedient bekommt. Dass man sich den Bestandsanlagen zuwendet, das ist zumindest mein Eindruck, davon sind wir noch relativ weit weg. Aber auch die müsste man angehen.

Wie ließe sich denn das ändern? Braucht es schärfere Vorgaben oder bessere Anreize?

Das ist ein relativ komplexes Thema. Recht lange ist es verschleppt worden, weil die Business Cases nur gemeinsam funktioniert haben. Das heißt, jeder hat auf den anderen gewartet. Niemand hat sich getraut, in den Rollout zu gehen, auch weil die Regeln lange relativ unklar waren.

Man muss dazu sagen, dass eine sehr große Zahl von mindestens 500.000 Messstellen benötigt wird, damit sich der Rollout für einen Messstellenbetreiber lohnt. Davon gibt es gar nicht so viele und da draußen sind auch einige Messstellenbetreiber unterwegs, die deutlich kleiner sind. Das heißt, der Messstellenbetrieb als solches lohnt sich gar nicht für viele. Auch daran sieht man, warum manche kleineren Messstellenbetreiber noch nicht losgelegt haben.

Das zweite ist, dass selbst die großen Messstellenbetreiber ihr Personal kontinuierlich auslasten wollen. Und schließlich leidet auch diese Branche unter dem Fachkräftemangel. Das sind einige der Probleme, die es den Messstellenbetreibern aus meiner Sicht gerade sehr, sehr schwer machen.

Wir versuchen zu unterstützen, zum Beispiel mit der Partnerschaft mit Kiwigrid. Und wir werden demnächst eine weitere Partnerschaft mit einem großen Installateur bekannt geben, mit dem wir den Rollout dadurch fördern wollen, dass wir unsere Elektriker:innen qualifizieren, auch intelligente Messsysteme installieren zu dürfen. Sodass über einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber einfach mehr Elektriker:innen beim Rollout unterstützen und die Prozesse in Summe effizienter werden.

Wir sind sehr daran interessiert, den Smart-Meter-Rollout noch mehr zu beschleunigen, weil nur so kommen wir zu mehr Flexibilität. Es gibt schon viele E-Autos und Hausspeicher, aber die sind größtenteils noch nicht netzdienlich oder marktdienlich gesteuert. Ohne Smart Meter und ohne viertelstündliche Bilanzierung werden diese Potenziale nicht für den Strommarkt gehoben und nicht flexibel werden und können zum Lösen der Probleme mit Netzlastspitzen nicht beitragen.

Womit wir zurück wären bei der Umstellung der Strompreistaktung. Wenn es dann soweit ist am 1. Oktober, werden Sie dann die Sektkorken knallen lassen oder wird es ein ganz normaler Arbeitstag sein?

Für uns bedeutet es eine relativ große IT-Umstellung. Ich mache sicherlich eine Sekflasche auf, wenn alles in Summe funktioniert hat – sowohl bei uns als auch bei allen anderen Marktpartnern. Das Besondere an der Umstellung ist, dass man sie eben gerade nicht nach und nach umsetzen kann, sondern dass sie von heute auf morgen funktionieren muss. Von daher werden wir uns freuen, wenn das marktseitig gut geklappt hat.

Das Gespräch führte Joachim Berner.