Photovoltaikanlagen, wenn auf oder an Gebäuden installiert, weisen eine Reihe von baulichen und betrieblichen Vorzügen auf. So verfügen Gebäude zum Strombezug in der Regel über einen Netzverknüpfungspunkt, der sich ebenfalls zum Einspeisen der erzeugten Strommengen heranziehen lässt. Zudem lässt sich je nach Nutzungsart des Gebäudes ein mehr oder weniger großer Teil des auf dem Dach erzeugten Solarstroms unmittelbar im Gebäude nutzen.

Bei der Planung einer Photovoltaikanlage ist für die Dachstatik die zusätzliche Auflast von ca. 25 bis 30 Kilogramm pro Quadratmeter zu berücksichtigen. Ebenso ist die maximal zulässige Einspeiseleistung mit dem Netzbetreiber zu klären.

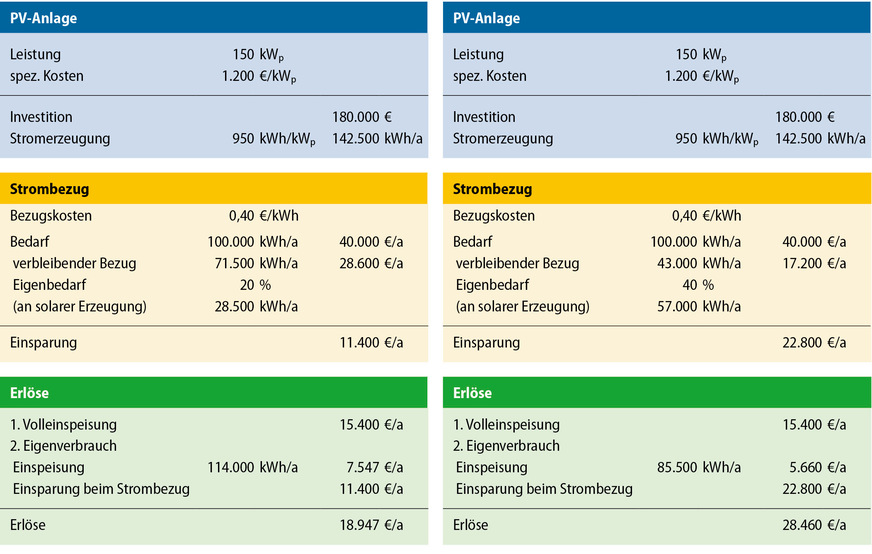

Der Eigenverbrauch ist attraktiv, denn die Stromerzeugung mit PV-Modulen trägt wesentlich zur Einsparung von Energiekosten bei. Je nach Größe der PV-Anlage und der Höhe der spezifischen Investition liegen die Vollkosten zwischen acht und 14 Cent pro Kilowattstunde. Das ist weitaus weniger als die Strombezugskosten, die derzeit bei etwa 40 Cent pro Kilowattstunde liegen. So lassen sich Einsparungen von mehr als 20 Cent pro Kilowattstunde durch den Verbrauch von selbst erzeugtem PV-Strom erzielen.

Auch die Fassaden von Gebäuden kommen für eine Installation von PV-Anlagen infrage. Die Einstrahlungsbedingungen auf vertikalen Flächen führen zwar zu rund 35 Prozent niedrigeren Erträgen, was angesichts der Ersparnis durch den Eigenverbrauch aber immer noch einen auskömmlichen Betrieb erlaubt.

Wirtschaftlichkeit der Überschusseinspeisung bestimmen

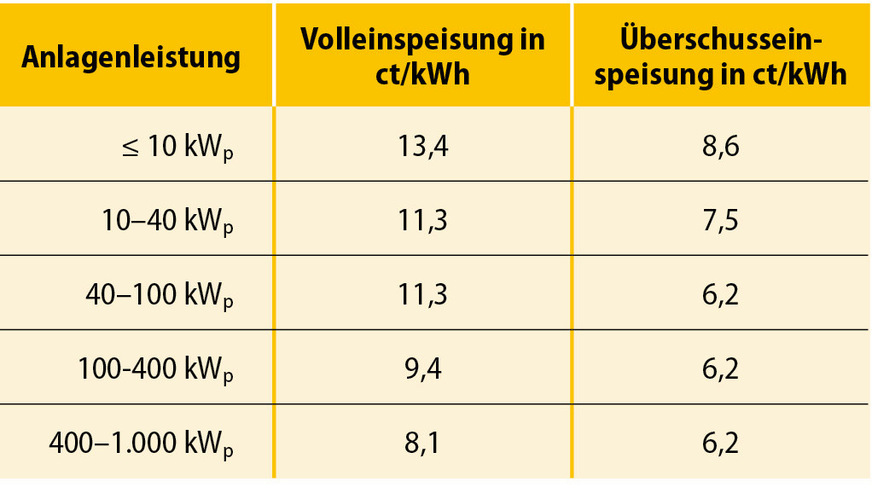

Beim Betrieb von Photovoltaikanlagen lässt sich zwischen Voll- und Überschusseinspeisung unterscheiden. Im Fokus des Beitrags steht die Überschusseinspeisung, bei der ein möglichst großer Teil des erzeugten Solarstroms für den Eigenverbrauch genutzt und nur ein kleinerer Teil – der Überschuss – eingespeist wird.

Für die Wirtschaftlichkeit der Überschusseinspeisung sind zwei Zahlungsströme relevant. Der Eigenverbrauch ist wichtiger als die Vergütung für die eingespeiste Strommengen. Die erzielbaren Einsparungen beim Strombezug erreichen schnell Werte, die die Erlöse aus der Einspeisung übertreffen, wie die beispielhafte Kalkulation in Abb. 2 zeigt.

Aufgrund des verminderten Strombezugs wirken sich die niedrigeren Vergütungssätze des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) nur begrenzt auf die monetären Erträge aus. Für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung entscheidend sind vielmehr die Höhe des erzielbaren Eigenverbrauchs und die dadurch vermiedenen Strombezugskosten.

Tendenziell wird eine höhere PV-Anlagenleistung dazu führen, dass der Eigenverbrauchsanteil und somit auch der ökonomische Nutzen sinken. In der Konsequenz kann das zu einer Unterdimensionierung der PV-Anlage führen. Damit dennoch die Dachflächen vollständig genutzt werden können, eröffnet das EEG 2023 mit der Anlagenteilung einen Ausweg aus diesem Optimierungskonflikt.

Das EEG 2023 erlaubt mit § 24 Absatz 1 eine Aufteilung von PV-Anlagen zur getrennten Abrechnung, auch wenn sie am selben Netzverknüpfungspunkt betrieben werden. Damit wurde die bisherige Regelung in § 9 Absatz 3 um eine Handlungsoption erweitert. Anlagenbetreiber müssen ihrem Netzbetreiber rechtzeitig die Absicht für eine getrennte Abrechnung mitteilen und die jeweils eingespeisten Strommengen getrennt zählen.

Die Regelung ermöglicht es, einen Teil der Dachfläche mit einer PV-Anlage für den Eigenverbrauch zu nutzen (Überschusseinspeisung) und die restliche Dachfläche für eine Volleinspeiseanlage zu belegen. Mit der Anlagenteilung lassen sich auch große Dachflächen optimal für die Photovoltaik nutzen.

Quelle: Energieagentur Rheinland-Pfalz

Mit Lastprofilen den Stromverbrauch ermitteln

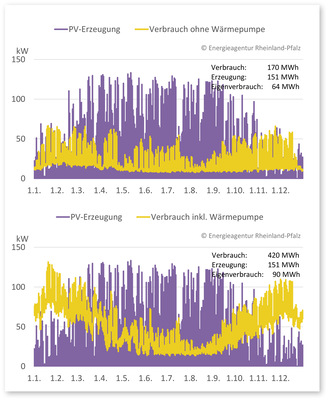

Für den Eigenverbrauch ist die Gleichzeitigkeit von Bedarf und Erzeugung maßgeblich. Insbesondere Strombedarfe in den Tagesstunden können mit Solarstrom gedeckt werden. Liegt ein gemessenes Lastprofil vor – zum Beispiel ein RLM-Profil durch eine registrierende Lastgangmessung, in der Regel ab 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch –, lassen sich die Verbrauchsdaten in einer Simulation den prognostizierten Erträgen der PV-Anlage gegenüberstellen.

Bevor über eine Dimensionierung und gegebenenfalls eine Anlagenteilung nachgedacht wird, sollten jedoch künftige Bedarfe berücksichtigt werden. Abb. 3 zeigt beispielhaft die Bedarfsprofile vor und nach einer Umrüstung der Heizung auf eine Wärmepumpe (lila) und stellt sie dem Erzeugungsprofil der PV-Anlage (blau) gegenüber.

Liegt kein gemessenes Lastprofil vor, ist eine Abschätzung anhand von Standardlastprofilen (SLP) möglich. Auch bei Liegenschaften und Einrichtungen mit geringer Nutzung an Wochenenden oder während der Schulferien verbrauchen kontinuierlich Strom unter anderem für Lüftungsanlagen, ITK-Infrastrukturen etc. auf, die durch Solarstrom gedeckt werden können. Künftig spielen auch Wärmebedarfe oder das Aufladen von kommunalen Fahrzeugflotten eine zunehmend wichtige Rolle.

Sektorenkopplung hilft Eigenverbrauch zu erhöhen

Die ökonomische Tragweite des Eigenverbrauchs – und insbesondere dessen Optimierung – führt auf die Spur zu den weiteren Energiebedarfen im und am Gebäude. Der heutige Verbrauch an Strom macht nur einen geringen Teil des Energiebedarfs aus. Heizung, Kühlung und Mobilität sind für einen weitaus größeren Energiebedarf verantwortlich. Doch werden zur Wärme- und Kälteerzeugung sowie für den Transport von Personen und Waren derzeit noch überwiegend fossile Energieträger eingesetzt.

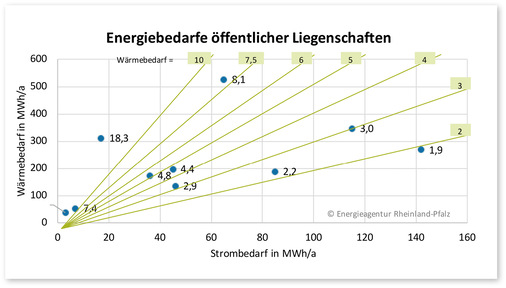

Bei einer exemplarischen Betrachtung der Energiebedarfe von öffentlichen Liegenschaften fällt die breite Streuung des Strom- und Wärmebedarfs auf (Abb. 4). Die unterschiedlichen Werte hängen unter anderem mit der Größe, dem Baujahr und der Nutzungsart der in der Stichprobe betrachteten Gebäude zusammen. Auffällig ist die Relation von Wärme- zu Strombedarf: In sämtlichen Fällen fällt der Wärmebedarf deutlich höher aus als der Strombedarf. Bei einer Reihe von Liegenschaften liegt der Wärmebedarf zwei- bis fünfmal über dem Strombedarf. Einige Gebäude weisen noch höhere Werte auf.

Werden Einsparpotenziale an Brenn- und Kraftstoffen gehoben, so resultiert neben den verminderten Beschaffungskosten als positiver Nebeneffekt immer auch eine Verringerung der Treibhausgasemissionen. Sektorenkopplung mit Strom aus erneuerbaren Energien ist ein Schlüssel zur Dekarbonisierung und zum Erreichen der Klimaneutralität.

Quelle: Energieagentur Rheinland-Pfalz

Speicher ermöglichen mehr Flexibilität beim Verbrauch

Gleichzeitig lassen sich Speicher durch die Sektorenkopplung erschließen, mit denen sich die solaren Strommengen flexibel nutzen lassen. Auch wenn einer der ersten Gedanken zur Optimierung des PV-Eigenverbrauchs regelmäßig dem Einsatz von Batteriespeichern gilt, sollen hier zunächst andere Möglichkeiten betrachtet werden.

So nimmt ein Pufferspeicher mit 10.000 Litern Wasser bei einer Erhöhung der Wassertemperatur um 20 Kelvin mehr als 230 Kilowattstunden auf. Kosten und Volumen des Pufferspeichers fallen ungleich niedriger aus als bei einem Batteriespeicher mit vergleichbarer Kapazität.

Gaspreise zwischen 15 und 20 Cent pro Kilowattstunde, teilweise auch darüber, machen den Einsatz von Solarstrom zur Wärmeerzeugung ökonomisch attraktiv. Selbst die Gaspreisbremse mit einer Deckelung bei zwölf Cent pro Kilowattstunde für die ersten 80 Prozent des monatlichen Gasverbrauchs führt zu höheren Wärmekosten als die Nutzung von Solarstrom mit einfachen Heizelektroden oder Wärmepumpen. Eine vergleichbare Rechnung lässt sich bei Heizölpreisen zwischen einem und 1,20 Euro pro Liter aufstellen.

Über entsprechende Steuergeräte können strombasierte Wärmeerzeuger den Solarstrom, der ansonsten als Überschuss eingespeist werden würde, in Wärme wandeln und einen Pufferspeicher aufheizen. Damit leistet die Photovoltaik einen Beitrag zur Raumwärme und zum Bereitstellen von Brauchwarmwasser, der den Einsatz entsprechender Brennstoffmengen und die dadurch verursachten Treibhausgasemissionen einspart. Programmierbare Steuerungen verfügen häufig über Komfortfunktionen, die ein Abfallen der Puffertemperatur unter ein festgelegtes Minimum überwachen und den elektrischen Wärmeerzeuger für eine Notversorgung mit Wärme schalten.

Eine weitere Möglichkeit, den Eigenverbrauch zu erhöhen, besteht im Aufladen von Elektrofahrzeugen. Ab 2026 dürfen nach der EU-Richtlinie Clean Vehicles Directive nur noch emissionsfreie Fahrzeuge beschafft werden. Bis Ende 2025 gelten unterschiedliche Quoten für verschiedene Fahrzeugkategorien. Selbst wenn kommunale Fahrzeugflotten in den Tagesstunden typischerweise im Einsatz sind, kann für Beschäftigte und Besucher kommunaler Einrichtungen der Ladestrom zur Verfügung gestellt werden. Hiervon geht eine unmittelbare Signalwirkung aus.

Anders als bei den Einsatzmöglichkeiten im Wärme- und Mobilitätsbereich erlauben Batteriespeicher ein zeitliches Verschieben des PV-Eigenverbrauchs in Zeiten ohne hinreichende Solarstrahlung. Der Investition in stationäre Batteriespeicher stehen vergleichsweise hohe Kosten entgegen. Um einen aus ökonomischen Gründen hinreichenden Speicherumschlag zu erreichen, ist die Kapazität häufig am Tagesbedarf des zu versorgenden Objekts orientiert. Der Speicher soll damit im Idealfall eine Versorgung während der Nachtstunden mit tagsüber gespeichertem Solarstrom erlauben.

Neben der Speicherkapazität und dem Bedarf außerhalb der Sonnenscheinstunden sind jedoch eine Reihe von Parameter zu beachten:

Bei Bestandsgebäuden kann es vorkommen, dass Dachbereiche beispielsweise aufgrund von Verschattung oder durch die Belegung mit Dachaufbauten nicht für eine Nutzung mit Solaranlagen herangezogen werden können. Umso wichtiger ist es bei Neu- und Umbauten, durch eine entsprechende Planung von Gebäudeausrichtung, Dachform und Dachaufbauten, von Erschließungsachsen sowie der Anordnung und Höhenstaffelung von Gebäuden und Gebäudeteilen für optimale Voraussetzungen zu sorgen. Entsprechende Vorgaben lassen sich durch Festsetzungen in Bebauungsplänen ausweisen. Ein weiteres Planungsdetail betrifft die Vorrüstung mit Kabel- und Leitungsschächten zwischen dem Dach und den Räumen für die Versorgungstechnik. Das erleichtert eine Nachrüstung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen.