Im Artikel zur Effizienz der Dämmung zeigt Patrick Jochum im GEB 04/2023 eine interessante Grenzbetrachtung, was der letzte Zentimeter Dämmung noch an Einsparung bringt. Diese Analyse ist vollständig berechtigt, es gibt jedoch ein paar Aspekte, die im Artikel nicht ausreichend klar dargelegt werden, und die ein überzeugter Vertreter der Passivhaus-Bauweise kritisch sehen muss.

Wenn man nur die Effizienz des äußersten, letzten Zentimeters betrachtet, ist das wie im Artikel beschrieben eine Grenzbetrachtung. Warum in den Grafiken auch Erntefaktoren größer eins verwendet werden, ist nicht plausibel, weil ja alle anderen Dämmungszentimeter (deutlich) effizienter sind. Warum soll der äußerste Zentimeter als Grenzbetrachtung ein Mehrfaches dessen einsparen, was er an Aufwand kostet? Das ist nicht plausibel, auch dann nicht, wenn man den flachen Kurvenverlauf des Optimums bei vielen Dämmstoffen in dem fraglichen Bereich heranzieht.

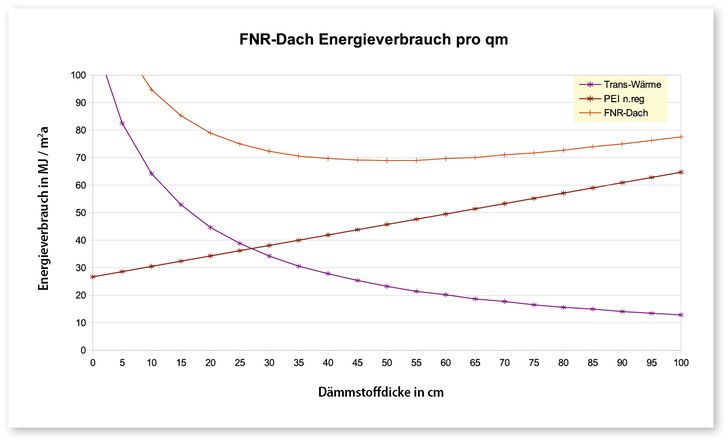

Hierzu wurde vom Autor vor einigen Jahren eine Forschungsarbeit im Auftrag der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) bearbeitet, bei der die Ökobilanzen von unterschiedlichen Bauteilaufbauten verglichen wurden. Es ging – wie der Fördergeber vermuten lässt – um ohnehin schon relativ gute Bauteile hinsichtlich des Aufwands an Herstellungsenergie. Wenn man asu dem damaligen Vergleich ein relativ schlechtes Gründach-Bauteil nimmt, ergibt sich das in Abb.1 gezeigte Bild. Dargestellt wurden damals eine Summe des Transmissionswärmeverlustes über das Bauteil, der Herstellungsaufwand und die Summe von beiden.

In Abb. 1 ist gut der relativ flache Verlauf des Minimums der Gesamtkurve zu erkennen. Demnach ist es in diesem Fall relativ egal für die Gesamtsumme des Energieaufwands, ob 40 oder 60 Zentimeter gedämmt werden. Trotz der teils deutlich abweichenden Randbedingungen gilt dies auch für viele der im Artikel besprochenen Aufbauten, vor allem der aus nachwachsenden Rohstoffen erstellten. Schon deswegen ist der Ansatz von Patrick Jochum eine reine Grenzbetrachtung. Weitere Aspekte werden im Folgenden diskutiert.

Sinnvoll ist auch die klassische Betrachtung mit Gradtagzahlen und Anlagenaufwandszahl. Hier argumentiert Jochum, dass zukünftig alle Energie auch erneuerbar und damit „ohne“ Anlagenaufwand bereitgestellt werden könnte, der Mindestwärmeschutz also in diesem Fall genügen könnte. Diese Betrachtung lässt außer Acht, dass auch in Zukunft Energie nicht unendlich und kostenlos zur Verfügung steht. Das Passivhaus-Institut hat entsprechend eine Systematik entwickelt [2], wie auch erneuerbare Energien klassifiziert werden können, auf Basis ihrer unterschiedlichen Aufwände in ihrer regionalen Verwendung hinsichtlich Erzeugung-Speicherung-Nutzung im zeitlichen Verlauf.

Alle Studien gehen davon aus, dass die Energiewende neben der Umstellung auf erneuerbare Energien nur maßgeblich mit Einsparungen von Energie funktionieren kann. Und der Artikel soll ja gerade aufzeigen, wie diese Ziele optimal zu erreichen sind. Der Anlagenaufwand muss nicht nur zur Energieeinsparung, sondern auch zur Lastsenkung voll angesetzt werden. Zumal im Winter, wenn es am kältesten wird, dieser letzte Zentimeter den Heizleistungspeak relevant senken kann. Gerade an den kältesten Tagen ist die Arbeitszahl der Wärmepumpe eher schlecht, der Strombedarf relativ hoch – und meist wenig Sonnenstrahlung verfügbar. Der Strombedarf ist in der Regel höher als die Stromerzeugung, weswegen dann (noch) dreckige, alte Braunkohlekraftwerke hochgefahren werden müssen, um die Stromversorgung sicherzustellen [3]. Alleine eine Jahressummenbetrachtung ist ungeeignet, sie muss unbedingt durch eine Analyse der maximalen Heiz- und Stromlast für die Wärmebereitstellung durch die Wärmepumpe ergänzt werden. Wenn die Wärmepumpe gar außerhalb ihres Einsatzbereiches läuft, wird über den elektrischen Heizstab mit dem sehr ungünstigen „COP 1“ gearbeitet.

Auch können sich, wenn andere europäische Länder betrachtet werden, durchaus Überraschungen in der Strompreisgestaltung ergeben. Es gibt keine Garantie, dass für Wohngebäude wie in der Industrie oder bei der Fernwärme zukünftig neben dem reinen Strombezug nicht auch die Bereitstellung einer garantierten Bezugsleistung zu bezahlen ist. Mehr Dämmung würde die Stromgrundkosten senken und damit wirtschaftlich sinnvoller sein als heute, weil eine kleinere Wärmepumpe installiert werden kann.

Die Entwicklung der zukünftigen Haustechnik mit aufzunehmen und so zukünftige Einsparungen durch Dämmung anders zu gewichten, hat ebenfalls seine Berechtigung. Jedoch sollte im Fall von Sanierungen bedacht werden, dass die Dämmdicke Einfluss auf die Vorlauftemperaturen von Bestandsheizkörpern und die nutzbaren Wärmequellen haben kann – und damit auf die Auswahl der zukünftigen Heizung und die mit dieser Wahl verbundenen Investitionen. Eine bessere Dämmung erlaubt demnach niedrigere Vorlauftemperaturen, vor allem wenn Bestandsheizkörper weiterverwendet werden sollen. Mehr Dämmung führt somit zu niedrigeren Anlagenaufwandszahlen und eventuell zu einem niedrigeren Investitionsaufwand. Diese Betrachtung fehlt im Artikel.

Einer der wichtigsten Faktoren ist die Lebensdauer des Dämmmaterials. Hierzu wäre eine Parametervarianz besser geeignet als für den Erntefaktor E. Bei Holzständerbauten sind vielleicht eher 80 Jahre sinnvoll, da die Konstruktion und damit die dazwischenliegende Dämmung meist nicht früher verändert wird. Die angesetzten 40 Jahre sind eher für klassische WDVS angebracht. Vielleicht sollte man jedoch – wenn schon einen Standardwert – dann eher den der aktuellen Nachhaltigkeitsbewertungsrechnungen von 50 Jahren nehmen?

In Abb.2 ist analog zu Abb.1 der Gesamtaufwand eines Gebäudes mit Heizwärmebilanz nach der damals gültigen WSVO 95 dargestellt. Verglichen werden die unterschiedlichen Lebensdauern von 40, 80 und 120 Jahren. Gerade Holzbauten können, wie wir von Fachwerkhäusern wissen, mehrere hundert Jahre alt werden. Die Betrachtung ist also gerechtfertigt. Erkennbar ist, dass die aus energetischer Sicht sinnvollen Dämmdicken durchaus aus raumökonomischen Gründen verworfen werden müssen. Im Fall einer mit sehr guten nachwachsenden Rohstoffen erstellten Gebäudehülle ist selbst bei einer 40-jährigen Lebensdauer noch ein mittlerer Um-Wert unter 0,1 W/(m²K) der opaken Bauteile gesamtenergetisch sinnvoll und dieser Wert sinkt deutlich mit steigender Lebensdauer.

Abschließend bleibt zu bedenken, dass die meisten Dämmstoffe und Holzbauteile im Zweizentimeter-Raster erhältlich sind und sich somit die Grenzbetrachtung auf Zweizentimeter-Dickenänderungen beziehen müsste.

Als Fazit muss betont werden, dass der Artikel von Patrick Jochum einen wichtigen Bewertungsansatz aufzeigt. Jedoch werden Parameter in den Argumentationen und den Grafiken gewählt, die nicht wirklich sinnvoll sind und die Aussage nahelegen, dass „nicht viel“ gedämmt werden sollte. Es ist aber aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht wichtig, dass möglichst viel gedämmt wird.

Die Betrachtung des Grenznutzens des äußersten Dämmzentimeters sollte nur unter Berücksichtigung eines Erntefaktors von eins (E=1), einer angemessenen Lebensdauer und mit einer Anlagenaufwandszahl erfolgen, die erneuerbare Energien einbezieht. Ebenso sollte die maximale Strombezugslast berücksichtigt werden. Falls dafür mit Primärenergiefaktoren gearbeitet wird, sollten die erneuerbaren und fossilen Anteile einbezogen werden. Sonst werden die notwendigen Einsparziele für eine gelingende Energiewende verfehlt.

Literatur

[1] Forschungsbericht und Unterrichtsmaterialien zum Bau des Kompetenzzentrums nachwachsende Rohstoffe des Handwerker Bildungszentrums, Münster, 2001

[2] Nachhaltigkeitsbewertung mit PER siehe www.t1p.de/geb230669, aufgerufen am 10.6.2023

[3] Vortrag „Elektrische Wärmepumpen: Problem für die Stromversorgung“ Christian Meyer, EnergyConsult, 7.11.2020, www.t1p.de/geb230670

Bild: Friedemann Stelzer