Bei der Suche nach Alternativen zu Öl- und Gasheizungen fällt der Blick heute überwiegend auf die Wärmepumpe. Im vergangenen Jahr konnte sie mehr als die Hälfte der Neubauinstallationen auf sich vereinen, auch im Bestand ist sie immer häufiger gefragt. Elektroheizungen, die Strom direkt in Wärme umwandeln, stehen demgegenüber selten im Fokus. Vielfach werden sie noch immer mit den technologisch veralteten Nachtspeicherheizungen assoziiert, die im Schnitt pro Kilowattstunde Wärme zwischen zweieinhalb- bis viermal so viel Strom benötigen wie Wärmepumpen und dadurch unter heutigen Vorzeichen nicht mehr konkurrenzfähig sind.

Doch moderne Elektroheizungen haben mit den Nachtspeicheröfen der Vergangenheit nur noch den Strom als Wärmequelle gemein. Insbesondere elektrische Fußbodenheizungen, die in Form von Heizmatten verlegt werden, können in der Praxis überzeugen. Sie sind sowohl im Neubau als auch im Bestand eine ernstzunehmende Alternative.

Dass eine Elektroheizung tatsächlich eine Wärmepumpe aus dem Feld schlagen kann, zeigt ein Neubauprojekt in Clarholz im Landkreis Gütersloh. Ein Ensemble aus sechs baugleichen Einfamilienhäusern, errichtet nach KfW-Effizienzhausstandard 40 plus und unterteilt in je zwei separate Wohneinheiten, wurde dort schon 2019 mit elektrischen Fußbodenheizungen der Danfoss-Tochterfirma DEVI ausgestattet. Für die Trinkwarmwasserbereitung sind elektrische Durchlauferhitzer installiert.

Die ursprüngliche Planung hatte die Installation von Luft/Wasser-Wärmepumpen und wassergeführten Fußbodenheizungen vorgesehen – eine Lösung, die im Effizienzhaus heute weitgehend Standard ist. Sie schien sich auch deshalb anzubieten, da die nach KfW 40 plus vorgeschriebene Photovoltaikanlage mit zwölf Kilowatt sehr leistungsstark geplant wurde, was in Kombination mit dem gleichermaßen vorgeschriebenen Stromspeicher einen überaus wirtschaftlichen und klimaschonenden Wärmepumpenbetrieb in Aussicht stellte. Die Wärmepumpen sollten als Split-Geräte mit Innen- und Außeneinheit ausgeführt werden, was aufgrund des ins Gebäudeinnere verlagerten Verdichterbetriebs eine besonders geräuscharme Installation ermöglicht hätte.

Elektroheizung gewinnt bei Gesamtbetriebskosten

Eine detaillierte Kostenanalyse ließ die Entscheidung jedoch ins Wanken geraten. Da alle sechs Gebäude mit ihren jeweils 170 m² Wohnfläche unabhängig voneinander beheizt werden sollten, hätte das ursprüngliche Vorhaben die Installation von insgesamt sechs Wärmepumpensystemen inklusive Fußbodenheizung und dezentraler Lüftung bedeutet – eine Investition inklusive Installationskosten von jeweils über 30 000 Euro. Dem stand entgegen, dass aufgrund des hohen Effizienzstandards der Häuser nur eine jährliche Heizlast von rund 3600 Kilowatt anfällt, was insgesamt weit unterdurchschnittliche Heizbetriebskosten verspricht.

Die verantwortliche Bauherrengruppe um Klaus Austermann, Elektrotechnikermeister und Energieberater bei der Firma Wickern Elektrotechnik, hat deshalb die voraussichtlichen Gesamtbetriebskosten (engl. Total Cost of Ownership,TCO) der vorgesehenen Wärmepumpeninstallation mit denen einer elektrischen Fußbodenheizung verglichen. Bei einer Vergleichsrechnung, der die Baukreditlaufzeit von 30 Jahren zugrunde lagen, erwies sich die Elektroheizung in Kombination mit einer dezentralen Lüftung und elektrischer Trinkwarmwasserbereitung mit Durchlauferhitzern als wirtschaftlichere Lösung.

Bei der TCO-Analyse der elektrischen Fußbodenheizungen kommen zahlreiche Vorteile zum Tragen, die häufig übersehen werden. So sind die Investitionskosten deutlich niedriger als bei einer Wärmepumpenlösung. Die Installation eingerechnet, lagen sie in Clarholz pro Haus um rund 10 000 Euro unter den kalkulierten Kosten einer Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung und dezentraler Lüftung. Im Falle einer Erd- oder Grundwasserwärmepumpe wäre die Differenz noch weit größer ausgefallen.

Elektrische Fußbodenheizungen zeichnen sich durch eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren aus – und das bei nahezu vollständiger Wartungsfreiheit, da Korrosion und Verschleiß im Gegensatz zu wassergeführten Systemen nicht vorkommen. Für den Tilgungszeitraum von 30 Jahren musste deshalb keine Wiederbeschaffung des Heizsystems einkalkuliert werden, wohingegen bei der Wärmepumpe bereits nach 20 Jahren – und damit innerhalb des Tilgungszeitraums – mit einem Neukauf von Innen- und Außeneinheit zu rechnen ist. Hinzu kommen pro Split-Wärmepumpe jährliche Wartungskosten von etwa 150 Euro, was sich binnen 30 Jahren auf immerhin 4500 Euro summiert.

Da es sich bei dem Gebäudeensemble in Clarholz um ein Investorenprojekt handelt – die Wohneinheiten sind zur Vermietung vorgesehen –, galt es überdies zu berücksichtigen, dass bei einer elektrischen Fußbodenheizung keine Mietfläche verloren geht, da kein Innenraum für die Aufstellung von Systemkomponenten benötigt wird. Tilgungszinsen und Gebühren eingerechnet, ließ sich auf 30 Jahre gesehen durch den Flächengewinn ein zusätzlicher Vorteil in Höhe von 20 000 Euro veranschlagen.

Da zudem eine relativ niedrige Heizlast gegeben ist und die PV-Anlage den Hauptanteil des Strombedarfs abdeckt – in den Effizienzhäusern sind während der Heizperiode nur Stromzukäufe im Umfang von etwa 25 Prozent erforderlich –, fiel die TCO-Bilanz der elektrischen Fußbodenheizung in Kombination mit elektrischen Durchlauferhitzern letzten Endes deutlich besser aus als die der ursprünglich vorgesehenen Split-Wärmepumpe.

Daran konnte auch die Tatsache nichts ändern, dass die jährlichen Netzstromkosten um mehr als 1000 Euro höher lagen als bei einer Split-Wärmepumpe. Auf der Basis einer moderaten jährlichen Energiepreissteigerung von zwei Prozent berechnet, war die Elektrolösung im Endeffekt um rund 20 000 Euro billiger. Selbst bei gleichbleibenden Energiepreisen ergab sich noch immer ein wirtschaftlicher Vorteil von rund 9000 Euro.

Estrich speichert Wärme

Um für ihre elektrischen Fußbodenheizungen die bestmögliche Energiebilanz erreichen zu können, haben sich Austermann und seine Projektpartner für eine Verlegung unter dem Estrich entschieden. Bei diesem Ansatz, der gewöhnlich nur im Neubau möglich ist, werden die Heizmatten direkt auf der Dämmschicht platziert. Der nachfolgend aufgebrachte Estrich übernimmt die Funktion eines Teilspeichers, der die von den Matten erzeugte Wärme aufnimmt und konstant abgibt. Der Wirkungsgrad der Fußbodenheizung wird dadurch noch einmal zusätzlich verbessert. Für die Clarholzer Effizienzhäuser wurde eine sechs Zentimeter dicke Estrichschicht als ausreichend erachtet, da die nach neuesten Standards gedämmten Hauswände als sekundäre Wärmespeicher zur Verfügung stehen.

Bei den Heizmatten fiel die Wahl insbesondere deshalb auf DEVI, weil die Systeme eine unkomplizierte Verlegung ermöglichen. „Die Glasfaser-Gitternetze lassen sich einfach und schnell auf der Dämmschicht ausrollen und befestigen“, erläutert Austermann. „Nach der Funktionsprüfung der elektrischen Anschlüsse kann schon der nächste Arbeitsschritt beginnen. Einfacher lässt sich eine Heizung nicht installieren.“ Die in Clarholz verlegten DEVImat Heizmatten bieten eine Heizleistung von 100 Watt pro Quadratmeter. Da die tatsächliche Heizlast der Häuser nur zwischen 40 und 60 Watt pro Quadratmeter liegt, muss die Heizleistung im Regelbetrieb jedoch nicht ausgeschöpft werden. Sie steht als Puffer für Ausnahmesituationen zur Verfügung.

Projekt nur bedingt vergleichbar

Nach mittlerweile zwei Heizperioden lässt sich auch anwenderseitig ein positives Fazit ziehen: Die Heizkosten bewegten sich bei fast allen Parteien auf einem durchweg niedrigen Niveau von nur etwa 100 Euro je Heizmonat. Rechnet man die Einspeisevergütungen für Solarstrom abseits der Heizperiode ein, sind die Häuser sogar energetisch kosten- und CO₂-neutral.

Müssen elektrische Fußbodenheizungen – kombiniert mit elektrischer Warmwasserbereitung – angesichts dieser Projektergebnisse nun auch prinzipiell als überlegene Konkurrenten der Wärmepumpe angesehen werden? Austermann äußert sich zurückhaltend: „Nicht zuletzt aufgrund der internen Aufteilung der Häuser ist das Projekt in gewisser Weise ein Sonderfall.“ Im Bestand, wo eine elektrische Fußbodenheizung nicht ohne Weiteres nachgerüstet werden kann, müsse die Lage ohnehin anders bewertet werden. Im Neubau zeichne sich allerdings ab, dass die Wärmepumpe bei kleineren Wohneinheiten mit einem hohen Effizienzstandard, entsprechend niedriger Heizlast und eigenem Solarstrom wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten könne, da sich die Installation in Anbetracht der Investitionskosten womöglich nicht mehr rechnen werde.

Aufgrund der photovoltaikbedingten Teilautarkie und der wachsenden Einspeisung erneuerbarer Energien ins Netz gestalte sich zudem die Ökobilanz einer Elektroheizung nicht mehr kritisch. Anwender, die sich mit dem Gedanken an ein Effizienzhaus nach KfW 40 plus tragen, so das abschließende Projektfazit, sollten deshalb gründlich kalkulieren, ob eine elektrische Fußbodenheizung nicht die wirtschaftlich sinnvollere Alternative darstellt.

Neben den genannten Vorteilen spricht für diese Lösung nicht zuletzt auch ihre Zukunftsfähigkeit: Bedingt durch die Solaranlage, die in der Heizperiode drei Viertel des Strombedarfs abdeckt, ist in den Clarholzer Häusern jedenfalls schon heute der 65-Prozent-Anteil erneuerbarer Energien überschritten, den die Bundesregierung ab 2024 bei allen neu installierten Heizsystemen zur Vorschrift machen will.

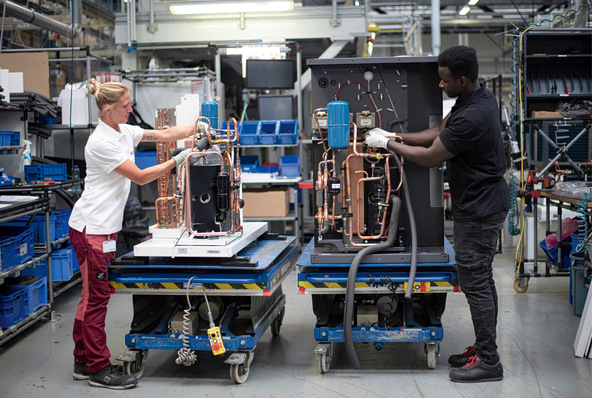

Bild: Klaus Austermann