Die Ansprüche an die Energieversorgung von Gebäuden steigen. Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor erfordert die Einbindung eines hohen Anteils erneuerbarer Energien. Bis 2045 soll in Deutschland ein klimaneutraler Gebäudebestand realisiert sein. 2022 kam noch der Wunsch nach verlässlichen Energiequellen und Energiepreisstabilität dazu. Das vor gut drei Jahren mit Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gestartete Forschungsprojekt RENBuild [1] hat diese Aspekte im Fokus und entwickelt ein Gesamtsystem zur kombinierten regenerativen Versorgung von Gebäuden mit Wärme, Kälte, Strom und Frischluft. Es wird bis Ende 2023 in der Praxis getestet.

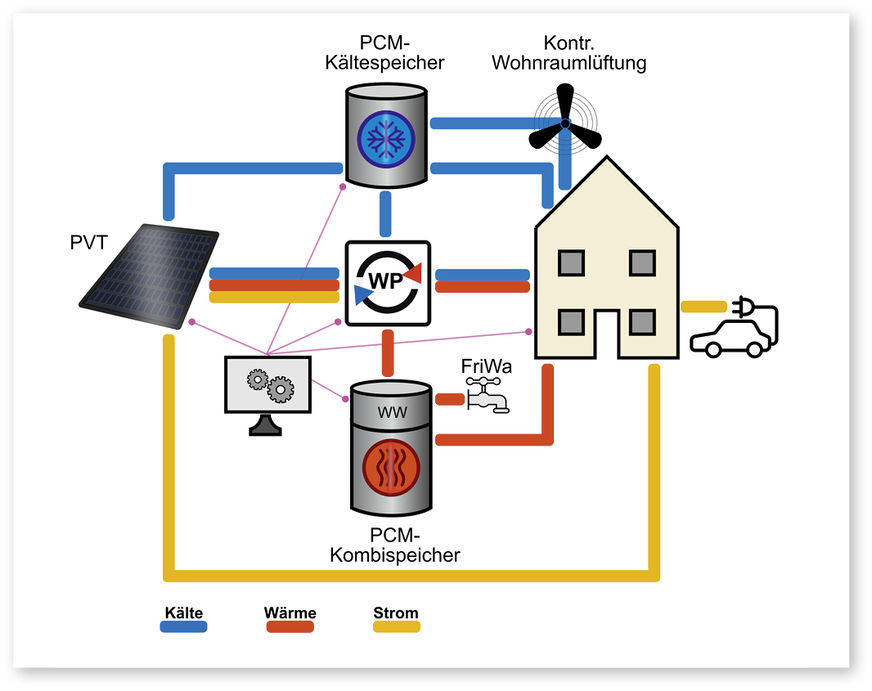

Das System (Abb. 1) besteht aus solaren Hybridkollektoren, die Strom, Wärme oder Kälte bereitstellen können, einem kombinierten Wärme-/Warmwasser- sowie einem Kältespeicher, einem flexiblen Wärmepumpensystem und einer intelligenten Gebäudeautomation, welche die Energieflüsse je nach Bedarf regelt und steuert. Jede Komponente wurde im Projekt weiterentwickelt und unter dem Gesichtspunkt der Systemintegrierbarkeit optimiert.

Ein zentrales Element ist die multivalente, reversible Wärmepumpe. Sie nutzt mehrere Wärmequellen und -senken und wird zum Heizen und Kühlen, das heißt reversibel, eingesetzt. Ein großer Vorteil der eingesetzten Hybrid-Kollektoren gegenüber Luftwärmetauschern ist deren lautloser Betrieb sowie die Möglichkeit, vorhandene Dach- oder Fassadenflächen zu nutzen. Lärmschutz oder fehlende Stellflächen für den Wärmetauscher stellen somit keine Hindernisse für den Einsatz dar. Die Vermeidung eines Flächenkonflikts auf dem Dach zwischen Photovoltaik und Solarthermie ist ein weiterer Vorteil der Hybrid-Kollektoren.

Die genannten Punkte machen den im Projekt verfolgten Ansatz auch für den städtischen Bereich und unter gewissen Voraussetzungen für Nachrüstungen im Gebäudebestand interessant, wenn weder Erdsonden realisiert werden können noch Stellflächen für Luftwärmetauscher zur Verfügung stehen. Um vorhandene Umweltenergie möglichst effizient zu nutzen, werden im RENBuild-System Latentwärmespeicher, sogenannte PCM-Hybrid-Speicher, mit einer etwa dreifach höheren Speicherfähigkeit als herkömmliche Wasserspeicher, eingesetzt. Sie dienen als Zwischenspeicher für die erzeugte Wärme oder Kälte, um diese bedarfsgerecht für eine spätere Nutzung verfügbar zu haben. Die Speicherbeladung kann sowohl rein passiv über die PVT-Kollektoren als auch mit Unterstützung durch die Wärmepumpe erfolgen, wobei die Wärmepumpe vorrangig mit dem zeitgleich erzeugten PV-Strom betrieben werden soll.

Der Clou am System ist, dass es mithilfe der Wärmepumpe möglich ist, Wärme und Kälte gleichzeitig bereitzustellen. Die Wärmepumpe entzieht dem Kältespeicher die Wärme, das heißt, sie kühlt ihn und führt die Energie dem Wärme- oder Warmwasserspeicher mit einer höheren Temperatur zu. Perspektivisch ermöglicht die Einbindung dieser Hochleistungsspeicher auch netzdienliche Betriebsweisen – immer dann, wenn es ein Überangebot an Strom im öffentlichen Netz gibt. Die intelligente Steuerung und Regelung sichert einen energieoptimierten Anlagenbetrieb. Das Gesamtsystem erreicht eine hohe Eigennutzung des selbst erzeugten PV-Stroms.

Bild: CAE

RENBuild im Vergleich

Im ersten Projektabschnitt wurde das System anhand von Simulationen konzipiert und optimiert. Zur messtechnischen Evaluierung der Einzelkomponenten und des Anlagenverhaltens wurde eine Versuchsanlage am CAE in Würzburg aufgebaut. Die Messdaten der Versuchsanlage dienten weiterhin zur Validierung der Simulationsmodelle. Im Folgenden ist dargestellt, wie das System bei der Energieversorgung eines Einfamilienhauses abschneidet. Als Vergleich dient die Energiebereitstellung über eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit konventionellen Wasserpufferspeichern in Kombination mit einer Aufdach-PV-Anlage sowie einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.

Das RENBuild-System ist speziell für einen netzdienlichen Betrieb mit optimierter Lastverschiebung ausgelegt, der von großen Speicherkapazitäten profitiert. Aufgrund des PCM-Anteils sind die Speicher trotzdem kaum größer als in herkömmlichen Systemen. Die Simulationen wurden mit der Software TRNSYS unter Verwendung der Wetterdaten des Testreferenzjahres für den Standort Würzburg durchgeführt. Um die simulierten Systeme bewerten zu können und dabei insbesondere der regenerativen Stromerzeugung durch die PV- und PVT-Kollektoren Rechnung zu tragen, wurden System-Kennwerte definiert, welche über die reine Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe hinausgehen:

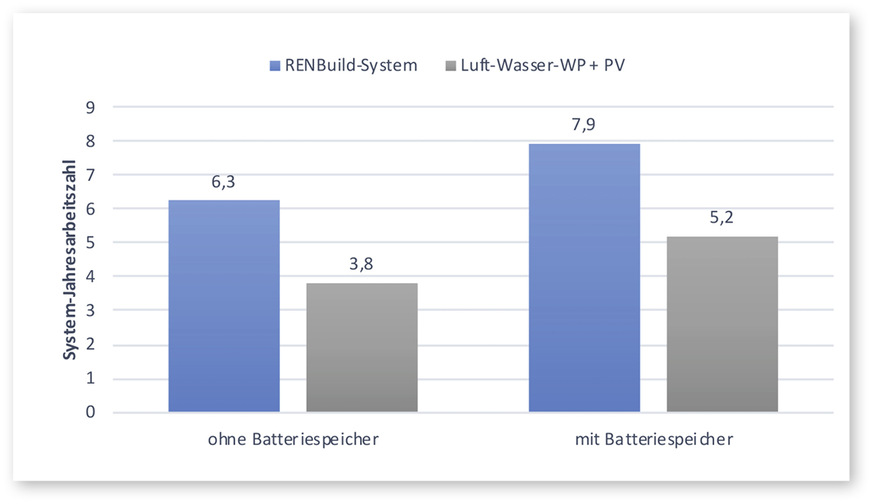

In Abb. 2 sind die System-Jahresarbeitszahlen der beiden Systeme jeweils mit und ohne Batteriespeicher dargestellt. Das Referenzsystem mit Luft/Wasser-Wärmepumpe und PV erreicht eine SJAZ von 3,8 und mit Batterie von 5,2, während das RENBuild-System mit einer SJAZ von 6,3 beziehungsweise von 7,9 mit Batterie deutlich effizienter arbeitet.

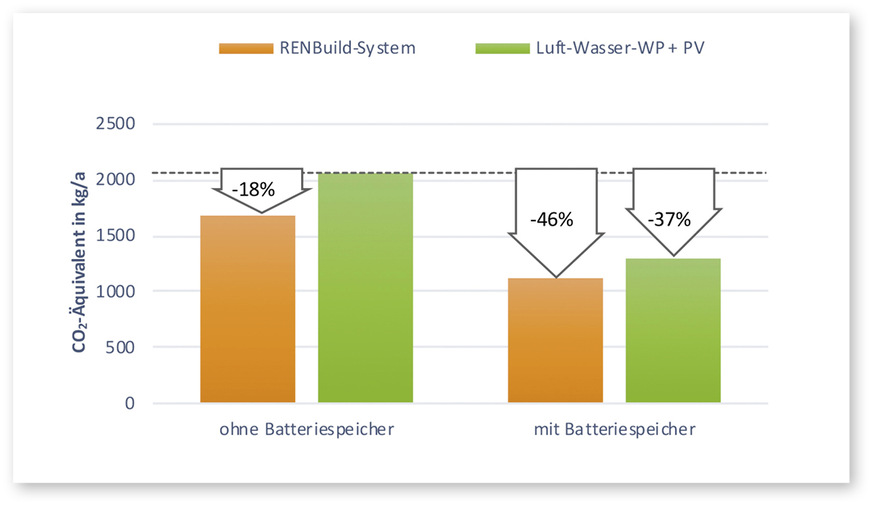

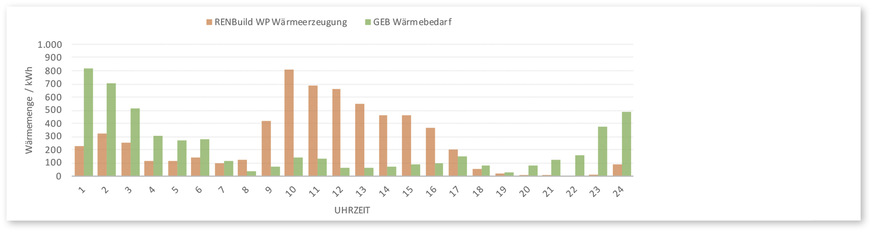

Der Gesamtstrombedarf – Gebäudetechnik plus Nutzerstrom – der Gebäude ist vergleichbar, durch den effizienteren Regelbetrieb muss mit dem RENBuild-System jedoch weniger Strom aus dem Netz bezogen werden, da die PCM-Hybridspeicher eine effektivere Lastverschiebung erlauben (Abb. 4), sodass das RENBuild-System häufiger mit Eigenstrom betrieben werden kann. Legt man für die Stromerzeugung die Daten des Umweltbundesamtes für die spezifischen Treibhausgas-Emissionsfaktoren im deutschen Strommix für 2022 von 434 g pro kWh zugrunde [2], so kann der jährliche CO2-Ausstoß des Einfamilienhauses durch das RENBuild-System ohne Batterie um 379 kg und mit Batterie um 175 kg im Vergleich zum Referenzsystem reduziert werden (Abb. 3).

Auch wenn dieses Einsparpotenzial mit zunehmender Dekarbonisierung der Stromerzeugung zukünftig geringer wird, stellt sich das RENBuild-System aufgrund des insgesamt geringeren Netzstrombezugs sowie der Möglichkeit zur Lastverschiebung durch die PCM-Hybrid-Speicher vorteilhaft hinsichtlich seiner Netzdienlichkeit dar. Dies drückt sich auch im höheren Autarkiegrad des RENBuild-Systems aus, der mit 51 Prozent ohne und 62 Prozent mit Batteriespeicher deutlich über den Werten des Referenzsystems mit 20 Prozent und 41 Prozent liegt. Nimmt man den Nutzerstrombedarf des Gebäudes noch hinzu, gleichen sich die Autarkiegrade etwas an. Das RENBuild-System liegt dann bei 43 Prozent ohne und 62 Prozent mit Batterie, das Referenzsystem erreicht hier 30 Prozent und 56 Prozent.

Bild: CAE

Forschung für die Praxis

Im zweiten Projektabschnitt wird das RENBuild-System nun in zwei Demogebäuden umgesetzt, einem Wohn- und einem Bürogebäude. Bei dem Wohngebäude handelt es sich um ein Einfamilienhaus des Projektpartners Hanse Haus, beim Bürogebäude um einen Geschossneubau von Renz Solutions, der gerade errichtet wird. Beide Gebäude sind beziehungsweise werden mit umfassender Messtechnik versehen und im Rahmen eines intensiven Monitorings wissenschaftlich evaluiert. Um Praxiserfahrung zu sammeln, wurde das Anlagenkonzept bei den beiden Demogebäuden variiert und auf die jeweiligen objektspezifischen Anforderungen adaptiert.

Das Wohngebäude wird über eine Flächentemperierung im Fußboden direkt aus den PCM-Hybrid-Speichern mit Wärme und Kälte versorgt. Die Zuluft der kontrollierten Wohnraumlüftung kann bei Bedarf über den Kältespeicher gekühlt werden. Entsprechend liegen die Phasenwechseltemperaturen des PCM im Warmwasserspeicher bei rund 52 °C, im Wärmespeicher bei rund 33 °C und im Kältespeicher bei rund 13 °C. Die Speicher werden über die Wärmepumpe beladen, welche als Wärme- und Kältequelle wahlweise die PVT-Kollektoren oder den Wärme-/Kältespeicher nutzt. Eine intelligente Regelung sorgt unter anderem durch eine Schnittstelle zu PV-Wechselrichter und Batterie für einen möglichst effizienten Anlagenbetrieb.

Das Wohngebäude wurde im Herbst 2022 errichtet und lief zunächst in einem Basisbetrieb. Aufgrund der derzeit allgemein langen Vorlaufzeiten bei der Inbetriebnahme der PV konnte der Regelbetrieb erst im Frühjahr 2023 erfolgen, sodass noch nicht genügend Monitoringdaten vorliegen.

Im Bürogebäude findet die Versorgung über sogenannte Klima-Komfort-Module (KKM) statt. Die von Renz Solutions entwickelten Geräte können in Fassaden, Decken oder Zwischenwände integriert werden und konditionieren die notwendige Frischluft thermisch vor. Neben ihrer Aufgabe als Heizung und Kühlung übernehmen sie auch Entfeuchtung, Fort- und Frischluft, Luftdesinfektion und -reinigung sowie Wärmerückgewinnung. Im Gegensatz zum Wohngebäude wird die Wärmepumpe zwischen Speichern und den KKM betrieben.

Die PCM-Hybridspeicher weisen eine Phasenwechseltemperatur von rund 26 °C auf, sodass sie das Gebäude nicht direkt mit Wärme und Kälte versorgen, sondern als Quelle für die Wärmepumpe dienen. Dies erlaubt eine Beladung der Speicher über die PVT-Kollektorfelder auch ohne Wärmepumpe. Weiterhin kommt beim Bürogebäude neben den PVT-Kollektoren auf dem Dach auch fassadenintegrierte PVT zum Einsatz, die im Projekt entwickelt wurden. Das Bürogebäude soll bis Herbst 2023 fertiggestellt werden.■

Literatur

[1] Projektseite auf dem Portal Energiewende Bauen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz: www.t1p.de/geb230767

[2] Online-Artikel des Umweltbundesamtes (UBA) vom 22.05.2023, besucht am 28.06.2023 unter www.t1p.de/geb230768

Bild: CAE

Bild: CAE

Die Partner des RENBuild-Projekts

Federführend sind das Center for Applied Energy Research (CAE) in Würzburg, die Universität Paderborn sowie die Unternehmen PA-ID Automation und Vermarktung, Neuberger Gebäudeautomation, Dipl.-Ing. Hölscher, ESDA Technologie, Ratiotherm, Renz Solutions und die Hanse Haus. Das Forschungsvorhaben wird mit ca. drei Millionen Euro durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages unter dem Förderkennzeichen 03EN1009 A-J gefördert.

Felix Klinker und Helmut Weinläder

arbeiten am Center for Applied Energy Research (CAE). Das CAE befasst sich im Forschungsschwerpunkt klimaeffiziente Gebäude und Quartiere mit innovativen Komponenten, Systemen und integralen Konzepten zur Steigerung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Gebäudebereich.