Erneuerbare Energien sind und bleiben rar – wir dürfen sie nicht verschleudern! Wilfried Walther

Die erneuerbaren Energien verbuchen aktuell einen erstaunlichen Zuwachs. Das gibt Hoffnung, die fossile Energie mehr und mehr zu verdrängen. Doch angesichts des hohen Energieverbrauchs an Wärme- und Haushaltsstrom stellt sich die Frage: Ist der Ausbau schnell genug, um der für uns Menschen bedrohlichen Klimaerwärmung entgegenzuwirken? Und: Haben wir die Flächen und die Akzeptanz dazu, diese mit dem Status quo zu installieren (Abb. 1)?

Dieser Artikel beschränkt sich auf die flächenbezogenen Hindernisse zur Bereitstellung der Erneuerbaren Energien und die sich daraus zwingend ergebenden Umsetzungsstrategien. Die nachfolgenden Zahlenangaben sind vereinfacht und sollen dazu anregen, sich selbst ein Bild davon zu machen, welche Komponenten ein nachhaltiges Wärmekonzept haben muss.

Nachhaltige Ziele sind Verpflichtung und längst kein Wunschdenken mehr

Jede Entscheidung hat ein Ziel als Vorgabe im Hintergrund. Aktuell fokussieren sich Ziele darauf, langfristige Auswirkung zu berücksichtigen. Im Sektor Bauen und Wohnen sollte konsequent das Ziel verfolgt werden, die Wärme- und Strombereitstellung mit immer weniger CO₂-Emissionen bereitzustellen und geopolitische Unabhängigkeit zu erreichen.

Status quo des Energiebedarfs

Der Energiebedarf für Wärme und Strom ist im Sektor Wohnen und Haushalt gigantisch und lässt sich in etwa mit 2.400 Mrd. kWh/a beziffern [1]. Zum Vergleich: Die Produktion von Wind- und Solarstrom lag zuletzt bei 44,6 % der Netto-Stromerzeugung von 436 Mrd. kWh/a [2], also bei rund 200 Mrd. kWh. Die Umstellung auf Elektromobilität benötigt geschätzt weitere 500 Mrd. kWh/a [1]. Wer heute durch Landschaften mit Windkraftanlagen und Photovoltaikflächen fährt, staunt über die vielen Anlagen und die Ingenieurskunst. Erschreckend ist, dass der Anteil dieser Energieform deutlich unter 10 % unseres Zielwertes liegt.

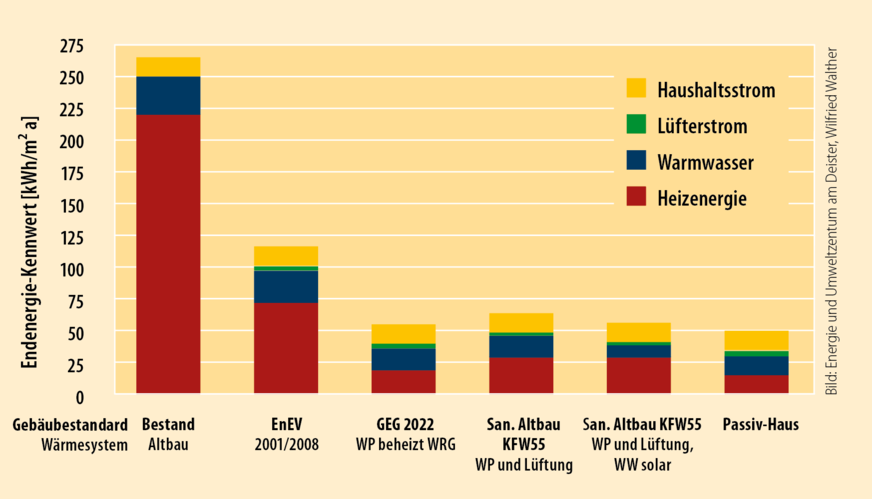

Da absolute Zahlen für das Vorstellungsvermögen schwer fassbar sind, bildet das Säulendiagramm in Abb. 2 den Energiebedarf als Energiekennwert für eine Person ab, die 45 m² Wohnfläche beansprucht. Jeder sollte anhand dieser Darstellung in der Lage sein, sich selbst einzustufen. Ein Mensch mit sparsamen Stromverbrauch und durchschnittlichen Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser benötigt demnach etwa 12.000 kWh/a oder auch das Doppelte in einer Altbauwohnung. Ist diese nach aktuellem Standard saniert, kommt er mit rund 2.500 kWh/a aus. Es geht also vornehmlich um die Energieformen Wärme und Warmwasser, die aus allen Energieträgern gewonnen werden können.

Bild: Energie und Umweltzentum am Deister, Wilfried Walther

Ist das Verbrennen mehrjähriger Biomasse klimaneutral?

Seitdem bekannt ist, dass sich unser Klima schneller erwärmt als prognostiziert – das 1,5°-Ziel wurde 2023 gerissen – und erste sogenannte Kipppunkte in Reichweite sind, hat die Weltklimakonferenz COP 28 gefordert, keine Kohle, kein Öl und kein Gas mehr zu verbrennen. Dazu gehört, in ehrlichem und konsequentem Ansatz, auch das Verbrennen von gefällten Bäumen, egal ob dieser Einschlag wegen Borkenkäferbefall, Sturmschäden oder für die Pellets- und Hackschnitzelproduktion erfolgt ist! Holz ist, wenn es verbrannt wird, nicht „klimaneutral“, denn damit setzt es heute CO₂ frei, das morgen weiter unser Klima anheizt. Neu angepflanzte Bäume wachsen zu langsam – die jungen Triebe benötigen Jahrzehnte, um wieder adäquat viel CO₂ aus der Luft zu speichern. Biomasse aus einjährigen Pflanzen haben dieses Problem nicht. Die Frage ist, ob sie einen nennenswerten Beitrag liefern, um die Klimaziele zu erreichen.

Erneuerbare Energien benötigen Fläche!

Einjährige Energiepflanzen (Biogas)

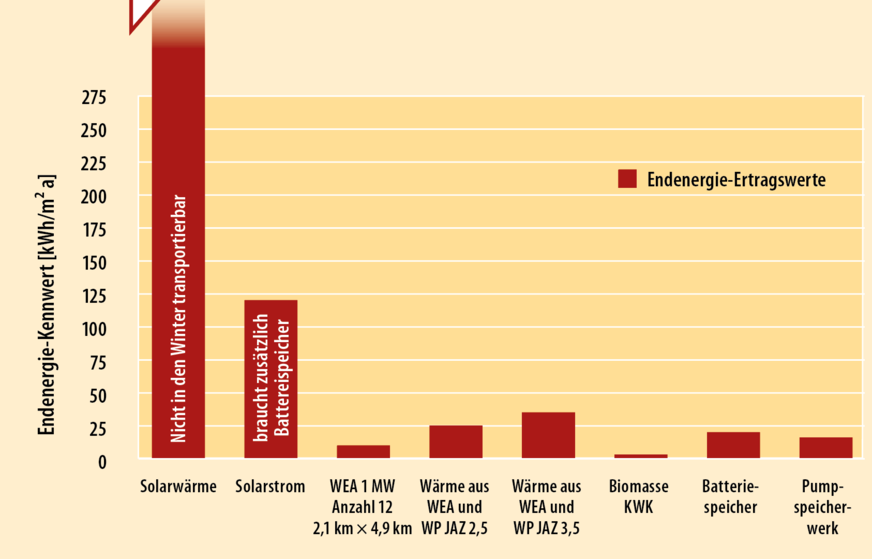

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) verkündet, dass mit einem Hektar Maisanbau (10.000 m²) etwa fünf Haushalte mit Strom versorgt werden können. Unter der Annahme von 2.000 kWh/a pro Haushalt (10.000 kWh/a dividiert durch 10.000 m² Anbaufläche) errechnet sich ein Energiekennwert von rund 1,0 kWh/m²a. Würde die Abwärme noch genutzt, könnte man auch 2 bis 2,5 kWh/m²a an Endenergie erzeugen. Wenig oder viel? Ein Vergleich: Jede Person mit rund 10.000 kWh/a Endenergiebedarf benötigt zusätzliche 5.000 bis 10.000 m² Energiefläche.

Aufstellen von Windenergieanlagen (WEA)

Windenergieanlagen benötigen Ackerflächen oder Waldflächen. Mehrere WEA brauchen Abstand zueinander sowie auch Abstandsflächen zu einer Bebauung. Ein Beispiel: Für zwölf große WEA mit einem Abstand von 700 m zueinander und einer Produktion von je 6 Mio. kWh pro Jahr errechnet sich eine Gesamtleistung von 72 Mio. kWh pro Jahr. Dividiert durch eine „beanspruchte“ Fläche von 2,1 km x 4,9 km ergibt dies einen Energiekennwert von etwa 7 kWh/m²a. Wenig oder viel? Jede Person mit rund 10.000 kWh/a Wärme und Stromverbrauch benötigt zusätzlich 1.500 m² Fläche.

Freiflächen-Photovoltaikanlagen

Auch PV-Module benötigen Aufstellfläche (Abb. 2), Abstand zueinander oder Abstand aufgrund von Verschattungen. Berücksichtigt man zudem die nötigen Inspektionswege, wird das mögliche Flächenangebot einer Wiese oder eines Ackers um weitere 20 bis 50 Prozent verringert. Ein konkreter PV-Park mit umzäunter Fläche von 171.000 m² und einer Gesamtleistung von 20 MWp hat eine reale flächenbezogene Standard-Leistung von etwa 117 Wp/m². Bei üblicher Einstrahlungsintensität kann man im Schnitt mindestens 100 kWh/m² erwarten. Diese Energiegewinnung ist allerdings sehr stark antizyklisch. Gerade dann, wenn im Winter hohe Nachfrage besteht, steht sie monatelang nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Hier muss zusätzlicher Platzbedarf für Stromspeicher mitgedacht werden, wenn wir diese Energieform für Wärme andenken. Jede Person mit rund 10.000 kWh/a Wärme und Stromverbrauch benötigt zusätzliche 100 m² Freilandfläche und auch große Batteriespeicher. Auf Dächern installierte PV-Anlagen müssten, bezogen auf die „Bruttodachfläche“, ähnliche Werte erlangen.

Bild: Energie und Umweltzentum am Deister, Wilfried Walther

Solarthermie mit saisonalen Speichern

Eine Solarthermieanlage erreicht Spitzenwerte der Energieumwandlung. Der Energiekennwert „Wärme“ beträgt gut 600 kWh/m²a, allerdings muss diese innerhalb von Tagen auch „abgenommen“ werden. Bei Solarthermieanlagen haben wir neben dem schwierigen Angebot-Nachfrage-Verhältnis ein massives Speicherproblem. Solarthermieanlagen mit Wasser-Großwärmespeicher können aufgrund der thermischen Verluste keinen nennenswerten Beitrag zur Wärmebereit-

stellung im Winter leisten.

Elektrische Energie gekoppelt mit Luft- und Erdreichenergie (Umweltenergie)

Die in der Luft und im Erdreich vorhandene Energie steht zu jeder Jahres- und Tageszeit in konstanter Qualität zur Verfügung. Erschlossen wird diese Energieform durch einen elektrisch betriebenen Kompressor (Wärmepumpe). Hätte man dieses Konzept letztes Jahr erfunden, wäre diese Form der Wärmebereitstellung „nobelpreisverdächtig“! Ein Gas wird verdichtet, damit

Ein wirklich geniales Prinzip: Ein Gas nimmt im kalten Zustand Energie auf und gibt sie im warmen Zustand ab! Schon eine Arbeitszahl von 2 bedeutet 100 Prozent mehr Wärmeenergie als man an elektrischer Energie eingesetzt hat. Vor 30 Jahren haben wir den Brennwertkessel bejubelt, mit 20 % Effizienzsteigerung – und heute wird ein Wirkungsgrad von 300 % geringschätzig abgetan.

Wärmekonzept auf Basis erneuerbarer Energie

Evidente Fakten der Effizienz, des Flächenbedarfes, Verfügbarkeit und Steigerungsraten verschiedener erneuerbaren Energiequellen zwingen uns dazu, sehr zielorientiert mit diesen Systemen umzugehen (Abb. 3). Wärmekonzepte auf Basis erneuerbarer Energie haben als erstes die Aufgabe, den Energiebedarf deutlicht zu senken und die Wärmepumpen in allen Größen und Formen in den Mittelpunkt des Konzeptes zu stellen.

Den Energiebedarf kann man mit bewährter Technik, also Wärmedämmung der Gebäudehülle und Umrüstung auf dreifach verglaste Fenster parallel zur Haustechnik reduzieren. Jedes Kilowatt nicht benötigte Leistung im Winter reduziert Investitionen in Verteilungsnetze, Speicherung elektrischer Energie und macht uns unabhängig von Importen. Auch wenn die Arbeitszahl der Wärmepumpen kurzfristig auf Zwei fallen sollte, sind sie immer noch um 100 % effizienter als direkt verheizter Strom. Ergo: bewährte Technik, übersichtliche Maßnahmen, Vorteile für uns alle.

Umrechnungshilfe:

1 Terrawattstunde [TWh] entspricht 1 Milliarde Kilowattstunden [ 1 Mrd. kWh]

1 Megawatt [MW] entspricht 1.000 Kilowatt

Wärmepumpen und Passivhäuser sind die energieeffiziente Zukunft für die erneuerbaren Energien! Berthold Kaufmann

Unsere Lebensgrundlagen mit einem bescheidenen Wohlstand zu erhalten, wird die wichtigste Herausforderung der nahen Zukunft sein. Technologische Lösungen wie das Passivhaus-Konzept sind angetreten, den Aufwand an technisch bereitzustellender (elektrischer) Energie weitgehend zu minimieren und darüber hinaus gesundes Leben mit hohem Wohnkomfort sicherzustellen. Wärmepumpen nutzen die in Zukunft noch verfügbare erneuerbare Energie besonders effizient und sind zusammen mit der kontrollierten Lüftung das Herzstück in der gut gedämmten Gebäudehülle des Passivhauses.

Wärmepumpen sind die energieeffiziente und vielseitigeAlternative zur einfachen, direktelektrischen IR-Heizung

Wärmepumpen (WP) nutzen die verfügbare elektrische erneuerbare Energie mit einer hohen Arbeitszahl (COP etwa 3) und können daher im Winter komfortable Raumwärme für dreimal mehr Wohnfläche bereitstellen als es die direktelektrische IR-Heizung jemals kann. Da Wärmepumpen – wie beim Kühlschrank – umgekehrt die Wärme auch entziehen können, sind sie wie geschaffen, um auch an besonders heißen Sommertagen bei Bedarf ein Gebäude zu kühlen. Was sind die hierfür nötigen technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten bzw. Voraussetzungen?

Wärmepumpen (WP) sind seit fast 30 Jahren die vorteilhafteste Wärmequelle zur Beheizung von Passivhäusern – sowohl für die Erzeugung von Raumwärme als auch für die Warmwasserbereitung. Die für das Passivhaus entwickelten sogenannten WP-Kompaktgeräte (WPK) haben eine ausgesprochen niedrige Wärmeleistung von ein bis zwei Kilowatt, die für den Bedarf einer Passivhaus-Wohneinheit (10 W/m²) vollkommen ausreicht. Die Wärmelast für ein EnerPHit-saniertes freistehendes Einfamilienhaus ist mit 20 bis 25 W/m² zumeist etwas höher, weshalb hier die WP eine höhere Wärmeleistung von etwa 2 bis 4 kW pro Wohneinheit bringen muss. Damit ist jedoch das Konzept der WP-Heizung auch für eine energetische Altbausanierung schlüssig und technisch konsequent anwendbar.

Bleibt die Frage nach den Randbedingungen und Voraussetzungen, um eine WP zur Bereitstellung von Raumwärme sinnvoll einsetzen zu können – außerdem ist die Frage nach den Alternativen zu stellen:

Bild: Passivhaus Institut

Reduktion der Heizlast und Optimierung der JAZ sind entscheidend

Die Höhe der Spitzenwärmelast eines Gebäudes muss bei der Planung, Auslegung und Auswahl einer WP sorgfältig berücksichtigt werden. Nur so lässt sich der über die Heizperiode notwendige direktelektrisch beizusteuernde Energiebedarf auf ein sinnvolles Maß reduzieren.

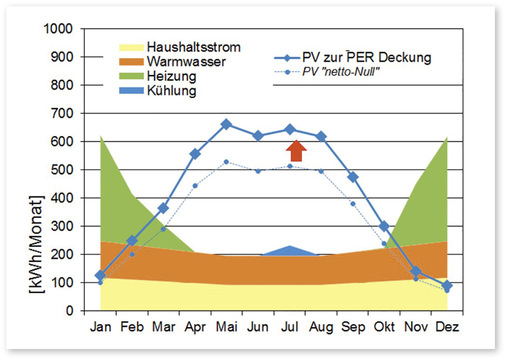

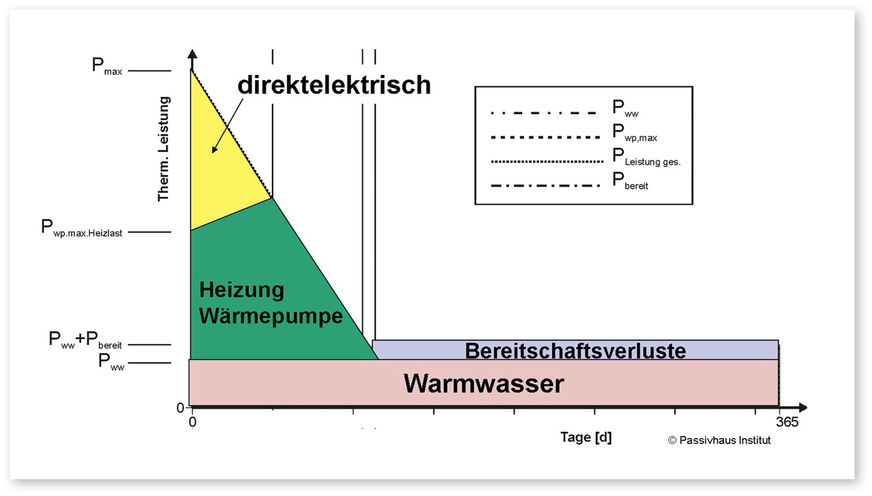

Jede WP hat im Winter harte Leistungsgrenzen, wenn die Außentemperaturen fallen und damit einerseits die Quellen-Temperaturen niedrig sind und andererseits die Heizleistung im Gebäude ihr Maximum erreicht. Im Sommer wird nur Leistung zur WW-Bereitung benötigt (Abb. 4). Mit abnehmender Außentemperatur steigt die benötigte Heizleistung an. Die WP kann bis zur Obergrenze des grünen Feldes in Abb. 4 Wärme effizient, d. h. mit einer hohen Arbeitszahl (COP) bereitstellen. Die Grafik verdeutlicht die energetischen Verhältnisse für eine WP-Heizung generell: Alles außer der gelben Fläche kann von der WP mit einer guten Arbeitszahl abgedeckt werden. Es wird nur ein sehr kleiner Anteil im Winter direktelektrisch zugeheizt.

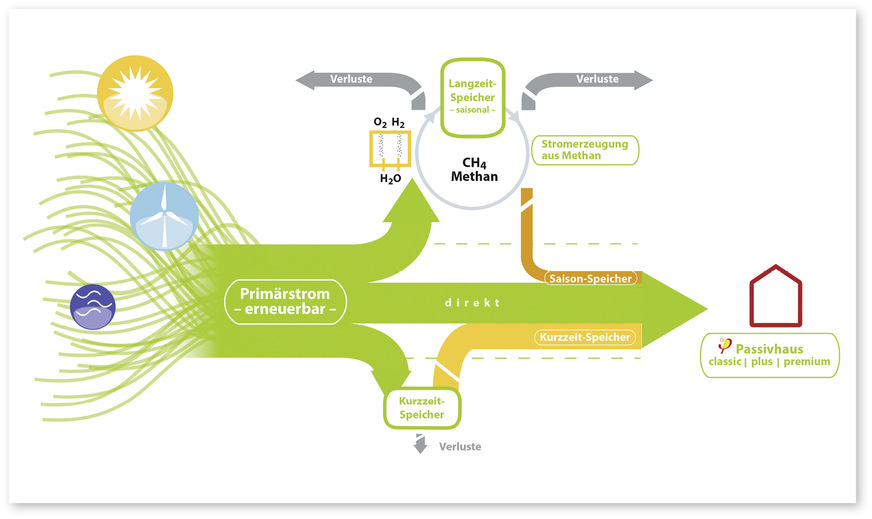

Weitaus weniger effizient würden die Verhältnisse allerdings mit einer vollständig direktelektrischen IR-Heizung und elektrischem Durchlauferhitzer für die WW-Bereitung: Der gesamte Wärmebedarf – nicht nur das kleine gelbe Dreieck in Abb. 4 – müsste dann mit elektrischer Energie bestritten werden. Diese alleinige direktelektrische Versorgung wird künftig nicht mehr leistbar sein, das zeigt die Grafik (Abb. 5) zu den Verhältnissen für Primärenergie aus erneuerbaren Quellen (PER) [3].

Spätestens dann, wenn keine fossilen Energieträger mehr zur Verfügung stehen werden, müssen wir mit erneuerbaren Energien bzw. Energieträgern (EE) äußerst sparsam umgehen. Die quantitative Analyse zeigt sehr eindeutig, dass im Sommer deutliche Überschüsse aus Photovoltaik (PV) und Windstrom zu erwarten sind. Im Winter jedoch verbleibt eine Deckungslücke – das gilt selbst für die besten Passivhäuser und EnerPHit-Sanierungen (Abb. 6). Vor diesem Hintergrund wäre es geradezu fahrlässig, direktelektrische Energie zum Heizen zu verschwenden [3].

Bild: Passivhaus Institut

Minisplit oder Erdwärmepumpe – Leistungsbedarf reduzieren!

Die Erdwärmepumpen erreichen auch im Winter gute Arbeitszahlen (COP) und damit auch höhere Jahresarbeitszahlen (JAZ). Die Minisplit-Luft-Luft-WP-Anlage hat zwar etwas kleinere COP-Werte, sie genügt aber im Altbau schon kurzfristig als sinnvolle Ergänzungsheizung, weil sie klein, flexibel einsetzbar und vergleichsweise kostengünstig verfügbar ist. Wenn das Gebäude dann im Rahmen einer Sanierung auf EnerPHit-Standard gebracht wird, entfällt die Gasheizung ganz und die Minsplit-WP kann die reduzierte Heizleistung vollständig bereitstellen.

Wichtiger Zusatznutzen dieser Systeme: Jede WP und vor allem die Minisplit-Geräte können nicht nur im Winter heizen, sondern im Sommer auch kühlen. In den besonders heißen Sommerwochen kann das in naher Zukunft das entscheidende Argument für WP-Systeme werden, weil sie den Wohnkomfort mit wenig Aufwand spürbar verbessern.

Aber auch hier gilt als wichtigste Randbedingung und Voraussetzung für einen effizienten Betrieb (hohe COP-Werte): Die Heizlast des Gebäudes muss erheblich reduziert werden, damit das Heizsystem mit möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen auskommt. Passivhäuser und nach EnerPHit sanierte Gebäude erfüllen diese Voraussetzungen und kommen daher mit einer WP mit kleiner Wärmeleistung gut zurecht. Eine WP mit hoher Wärmeleistung für ein schlecht saniertes Gebäude wäre nicht nur teuer in der Anschaffung, sondern arbeitet später auch kaum effizient. Daher ist die empfohlene Reihenfolge bei der Sanierung ganz klar: Zuerst die Gebäudehülle dämmen und dichten, dann die (möglichst kleine) WP als neue Heizung installieren.

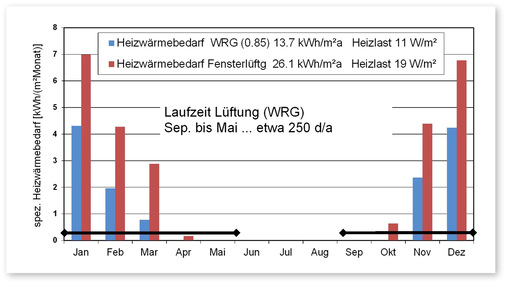

Eine wichtige Komponente für effiziente Gebäude ist die Lüftung mit WRG. Sie reduziert die Lüftungswärmeverluste erheblich, weil beim Lüften keine kalte, sondern vorgewärmte Luft in die Räume strömt. Das reduziert den Heizwärmebedarf und die Heizlast für ein Gebäude mit ansonsten identischer Gebäudehülle noch einmal um etwa die Hälfte (Abb. 7). Ein Passivhaus oder EnerPHit-Gebäude hat in jedem der Wintermonate deutlich weniger Heizlast als ein Gebäude, in dem über Fenster gelüftet wird. Die genannten Zahlen für Fensterlüftung dürften in etwa einem KfW-Effizienzhaus 55 (EH55) entsprechen. Damit kann also die Wärmeleistung einer WP bei ansonsten identischer Gebäudehülle noch einmal um etwa die Hälfte reduziert werden. Davon ausgehend, dass die Investitionskosten für eine WP etwa linear mit der Leistung steigen, reduzieren sich die Anschaffungskosten erheblich.

Fazit

Wärmepumpensysteme passen gut zu einem Gebäude mit kleiner Heiz- und Kühlleistung. Grundsätzlich gilt: Die energetische Qualität der Gebäudehülle ist entscheidend für den Betrieb der WP. Je besser die Gebäudehülle und je kleiner die Wärmeleistung einer WP, desto geringer sind die Investitionskosten und später auch Energiekosten. Mini-Split-Geräte können auch schon kurzfristig eine bestehende Gasheizung im unsanierten Gebäude sinnvoll ergänzen und später – nach erfolgter Sanierung – die alte Heizung ersetzen.