Um Leistungsschwankungen im Stromnetz durch flukturierende erneuerbare Energien auszugleichen, sollen in Deutschland bis 2032 intelligente Messtechnologien in Privathaushalten verbaut werden – sie gelten als zentraler Bestandteil von Smart Grids. Die Werte, die bei der Messung des Stromverbrauchs in Privathaushalten erhoben werden, können mithilfe von Apps oder anderer datenbasierter Mehrwertdienste rückgemeldet werden.

Smart Meter, die dabei zum Einsatz kommen, verfügen über Kommunikationseinrichtungen (Smart Meter-Gateways), die im Gegensatz zu herkömmlichen digitalen oder analogen Zählern den gemessenen Energieverbrauch in Echtzeit weitergeben können, zum Beispiel an den Netzbetreiber oder in die Cloud eines Dienstleisters. Diese Informationen können gesammelt, weiterverarbeitet und ausgewertet werden. Die Begriffe Smart Meter, intelligente Messsysteme oder – umgangssprachlich – intelligente Stromzähler können synonym verwendet werden.

Hintergrund ist das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), das sichere Rahmenbedingungen für das Verwenden intelligenter Messeinrichtungen schafft. Die Datensicherheit ist dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik übertragen. 2016 wurde der Rollout moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme in Deutschland mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) eingeführt und 2023 mit dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW) novelliert.

Die deutschlandweite Verbreitung von Smart Metern wird im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern vergleichsweise gering eingeschätzt [1]. In Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Schweden sowie den Niederlanden sind intelligente Stromzähler bereits allgemein verpflichtend. Der Monitoringbericht 2022 der Bundesnetzagentur [2] spricht von einer Verbreitung von 0,25 Prozent intelligenter Messsysteme, was 133.460 Messlokationen entspricht. 2023 haben sie sich auf 272.024 verdoppelt [3].

Geringe Informiertheit der Bevölkerung

Eine repräsentative Studie der Smart-Grids-Plattform Baden-Württemberg im März/April 2020 unter 400 Teilnehmenden konstatierte, dass 28 % der Befragten die Begriffe Smart Meter oder intelligente Messsysteme kennen und 40 Euro Mehrkosten für diese Zähler akzeptieren würden. Die geringe Informiertheit der Bevölkerung kann teilweise durch Bildungsstand oder durch die Entscheidungsposition der befragten Person über energetische Fragen im Haushalt erklärt werden [1]. Die Mehrheit der Befragten (53 %) stimmte der Installation von Gas- und Stromzählern und deren Nutzung für dynamische Stromtarife (72 %), Anzeige des Echtzeitverbrauchs (59 %), Verkauf selbstproduzierten Stroms (49 % oder dem günstigeren Laden eines E-Autos (43 %) zu [4].

Ähnliche Ergebnisse konnten durch eine bundesweite Online-Befragung des Marktforschungsinstituts Respondi im August 2021 mit 2.025 Teilnehmenden bestätigt werden: 58 Prozent der Befragten zeigten eine Bereitschaft zum Einbau von Smart Metern, die den Energieverbrauch beispielsweise der Heizung oder von Kühlgeräten steuern können [5].

Für Österreich wurden für die Einführung der Zähler maßgeschneiderte Pakete etwa für technikaffine oder ökologische orientierte Haushalte sowie Mischformen für Familien empfohlen. Für die transparente Anzeige des Echtzeitstromverbrauchs stellten sich einfache Grafiken in den Kundenportalen als effektiv heraus, die zum Beispiel auf Smartphones dargestellt werden [6].

Neben der geringen Bekanntheit werden Datenschutzbedenken als größtes Hemmnis für die Einführung genannt [7], [8]. Die Angst vor der Erstellung von Anwesenheitsprofilen durch die Übermittlung der Stromverbrauchsdaten im 15-Minuten-Takt wurde am häufigsten genannt. Es werden absperrbare Zählerkästen, verschlüsselte Datenübertragung und Datenspeicherung sowie eine aggregierte Datensammlung mit Anonymisierung beziehungsweise Pseudonymisierung der Stromverbrauchsdaten empfohlen, um die Verbraucherakzeptanz erhöhen zu können. Für eine sozialverträgliche Einführung sind generell ein Informationstool und eine Aufklärungsmöglichkeit für die Verbrauchenden wichtig [9].

Bild: EVEKT

Projekt entwickelt KI-Algorithmus

Mit dem Thema Smart Meter hat sich auch eine Studie beschäftigt, die das Projekt EVEKT (Erhöhung der Verbraucherpartizipation an der Energiewende und datenbasierte Mehrwertdienste) durchgeführt hat. Im Zuge der Studie wurde unter anderem ein KI-Algorithmus für eine Web-Applikation entwickelt, der beteiligten Haushalten maßgeschneiderte Energiespartipps bietet und eine Aufschlüsselung des Verbrauchs von Geräten ermöglicht.

In der Studie wurde unter anderem der Informationsstand der Bevölkerung zu den intelligenten Mesystemen abgefragt. Immerhin sind mittlerweile mehr als der Hälfte der Befragten (54,8 %) die Ausdrücke „intelligenter Stromzähler“ oder „Smart Meter“ bekannt. Bei einem Fünftel der Haushalte, die die Begriffe kennen, ist laut eigenen Angaben (23,2 %) bereits ein intelligenter Stromzähler oder Smart Meter verbaut. Von allen Haushalten – auch denjenigen, die Smart Meter nicht kennen – haben bereits 12,7 % einen intelligenten Stromzähler.

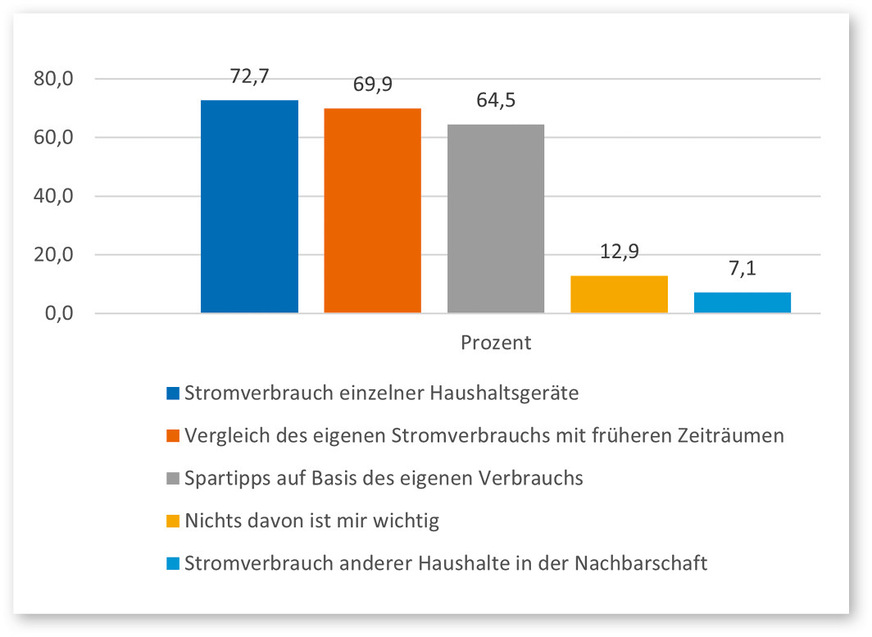

Über die Hälfte der Befragten (52,8 %) ist daran interessiert, mit einer App den eigenen Energieverbrauch zu kontrollieren. Als wichtigsten Inhalt der Mehrwertdienste wurde der Stromverbrauch einzelner Haushaltsgeräte (72,7 %), der Vergleich des Stromverbrauchs mit früheren Zeiträumen (69,9 %) und Spartipps auf Basis des eigenen Verbrauchs (64,5 %) angegeben (Abb. 1). Weniger erwünscht ist der soziale Vergleich mit der Nachbarschaft (7,1 %). Generell kein Interesse an Smart-Metern zeigen 12,9 % der Befragten.

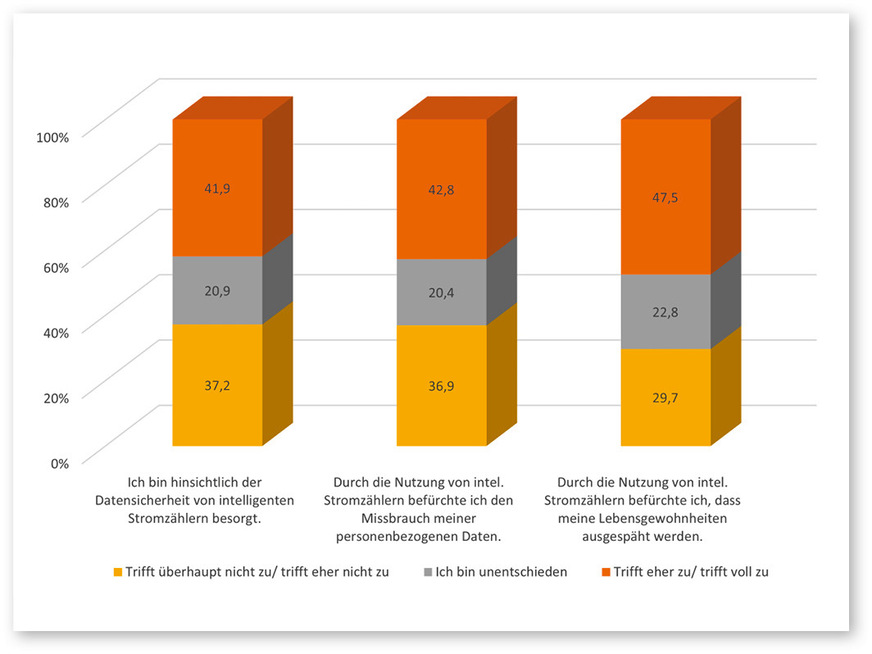

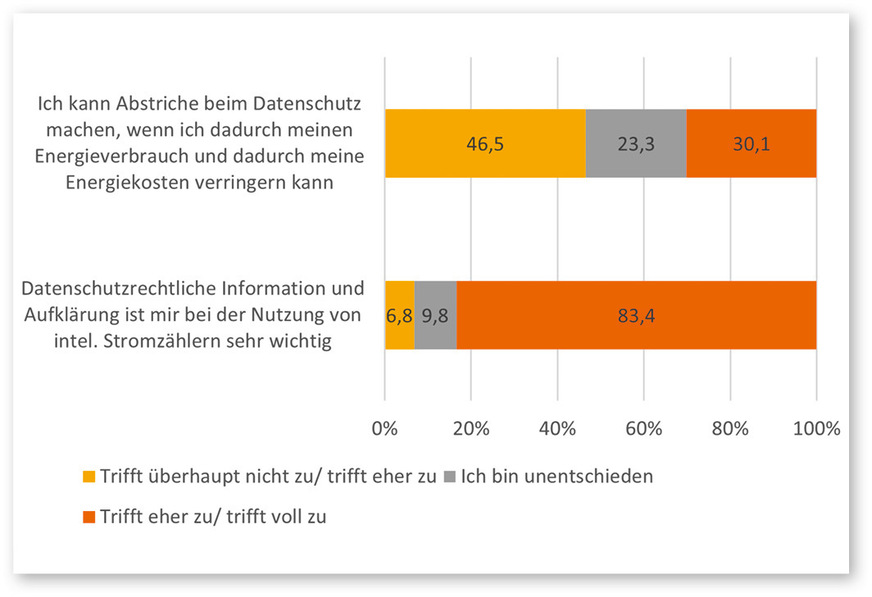

Bei knapp der Hälfte der Befragten bestehen Bedenken bezüglich Datensicherheit sowie des Missbrauchs personenbezogener Daten und Ausspähens von Lebensgewohnheiten (Abb. 2). Aufgrund der hohen Datenschutzbedenken sind den Befragten datenschutzrechtliche Information und Aufklärung sehr wichtig (83,4 %) (Abb. 3). Auch zeigen sie wenig Bereitschaft, Abstriche beim Datenschutz zu machen, um die Energiekosten zu senken. Die geäußerten Bedenken bezüglich Datensicherheit entsprechen dem Stand der Forschung [9], [15]. Datenschutzrechtliche Aufklärung ist für die überwiegende Mehrheit sehr wichtig.

Literatur

[1] Schneider C., Den Rollout im Blick - die Kenntnis der Bevölkerung von Smart Metern / intelligenten Messsystemen: eine repräsentative Untersuchung in den Bundesländern Baden-Würtemberg, Bayern und Hessen, Eggenstein-Leopoldshafen, 2020

[2] Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2022: Monitoringbericht gemäß § 63 Abs. 3 i. V. m. § 35 EnWG und § 48 Abs. 3 i. V. m. § 53 Abs. 3 GWB, 2022

[3] Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2023: Monitoringbericht gemäß § 63 Abs. 3 i. V. m. § 35 EnWG und § 48 Abs. 3 i. V. m. § 53 Abs. 3 GWB, 2023

[4] forsa Politik und Sozialforschung GmbH, Die Energieversorgung der Zukunft, Quantitative Befragung im Projekt C/sells, Berlin, 2020

[5] Arlt D, Schaller S, Wolling J., Die Energiewende aus Sicht der Bevölkerung: Ergebnisse einer bundesweiten Befragung im Vorfeld der Bundestagswahl 2021, Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet Empirische Medienforschung und Politische Kommunikation, 2022

[6] Ornetzeder M., Intelligent Stromsparen im Haushalt, Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA), Wien, 2014

[7] Alkawsi G, Ali N, Baashar Y., The Moderating Role of Personal Innovativeness and Users Experience in Accepting the Smart Meter Technology, Applied Sciences 2021, 11(8): 3297, https://doi.org/10.3390/app11083297

[8] Chou JS. et al., Cross-country review of smart grid adoption in residential buildings. Renewable & Suistanable Energy Reviews, 2015, 48: 192–213, https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.03.055

[9] Peissl W. et al., Smart New World? Key Factors for an Effective and Acceptable Deployment of Smart Meters – Projekt-Endbericht, Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA), Wien, 2012

[10] Vetter M. et al., Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft von Smart Meter-Anwendungen und datenbasierten Mehrwertdiensten, erste Auswertungen im Rahmen von EVEKT, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 2024, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33227.60968

[11] Casals M. et al., Assessing the effectiveness of gamification in reducing domestic energy consumption: Lessons learned from the EnerGAware project, Energy and Buildings 2020, 210: 109753, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109753

[12] Geelen D. et al., Exploring the use of a game to stimulate energy saving in households. JDR 2012; 10(1/2): 102–20, https://doi.org/10.1504/JDR.2012.046096

[13] Johnson D. et al., Gamification and serious games within the domain of domestic energy consumption: A systematic review, Renewable and Sustainable Energy Reviews 2017; 73: 249–64, https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.01.134

[14] Rode J, S. Müller, I Spot, I Adopt! A Discrete Choice Analysis on Peer Effects in Solar Photovoltaic System Adoption of Households, SSRN Journal 2019 https://doi.org/10.2139/ssrn.3469548

[15] Haug S., M. Vetter, K. Weber, Gebäudesanierung zwischen Energieeffizienz und Sozialverträglichkeit, TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis / Journal for Technology Assessment in Theory and Practice, 2020, 29(3): 56–63 https://doi.org/10.14512/tatup.29.3.56

Bild: EVEKT

Bild: EVEKT

EVEKT-Studie

Bei der EVEKT-Befragung handelt es sich um eine Onlinebefragung der erwachsenen Wohnbevölkerung Deutschlands im November 2023 mit 2.027 Teilnehmenden. Die Ziehung der Stichprobe erfolgte durch Institut für angewandte Sozialforschung bevölkerungsrepräsentativ auf Basis des Infas-Panels. Pro Haushalt wurden 28 Fragen an eine Person in deutscher Sprache gestellt (ausführlich zur Stichprobe und Auswertung siehe [10]).

EVEKT-Projekt

Ziel des EVEKT-Projekts ist die kurz-, mittel- und langfristige Motivation der Nutzer und Nutzerinnen zur Partizipation an der Energiewende mit KI-Technologien, um der frühzeitig eintretenden Technikmüdigkeit entgegenzuwirken. Projektpartner sind die Technische Hochschule Nürnberg, die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, die Universität Regensburg sowie das Unternehmen Eniano. Weitere Infos: https://t1p.de/geb240888