Um gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Hitze zu vermeiden, muss für den sommerlichen Wärmeschutznachweis ein Wert festgelegt werden, der nicht überschritten werden darf. Es bietet sich der im ersten Teil des Beitrags beschriebene PMV-Index (Predicted Mean Vote, deutsch: erwartete durchschnittliche Empfindung) an, der z. B. bis zu einem Wert von 3 noch zulässig wäre. Aus der SET-Berechnung könnte jedoch auch ein anderes Kriterium entnommen werden. Gagge et al. stellten fest, dass eine ernsthafte Lebensgefahr besteht, wenn der Blutfluss vom Körperkern zur Haut maximal ist oder das Schwitzen sein Maximum erreicht (siehe [1]). Die relative Hautbenetzung (w/wmax) erreicht dabei den Wert 1. Der Grad der Hautbenetzung wird auch in anderen Literaturquellen als ein nützlicher Indikator für den Hitzestress angesehen.

Für eine Berechnung der sich einstellenden relativen Raumluftfeuchte in der thermischen Gebäudesimulation müssten in der DIN 4108-2 auch innere Feuchtelasten angegeben werden. Ein Feuchteeintrag entsteht dort nur durch die Lüftung mit Außenluft. Da dies für eine vollständige Berechnung nicht ausreicht, ist eine maximale, aber praktisch erreichbare relative Raumluftfeuchte (RH) als Grenzkriterium zugrunde zu legen. Abb. 1 vergleicht die maximalen operativen Temperaturen bei verschiedenen Grenzkriterien daher für eine RH von 70 %. Für das PMV-Kriterium wird die ISO-7730-Linie verwendet, da sie in allen Beispielen bei zunehmender Temperatur eher den Wert von 3 erreicht.

Abb. 1 lässt sich entnehmen, dass eine mögliche Grenztemperatur zwischen 32 und 36,6 °C liegt. Für die geringe Raumluftgeschwindigkeit von 0,1 m/s reduziert sich der Bereich auf 32 bis 34,3 °C. Die Berechnung nach ISO 7730 zeigt trotz großer Vielfalt der Randbedingungen nur einen geringen Einfluss auf die maximalen operativen Temperaturen.

![1 Maximale operative Temperaturen in °C für die beiden Grenzkriterien PMV und w/wmax bei einer Expositionszeit von 60 min. Rot hinterlegte Zeilen gelten für Aktivität 2,0 met, gelb hinterlegte für 1,2 met. Klammerwerte bei PMV = 3,0 sind die zugehörigen Kühlgrenztemperaturen. SET zur Information bei w/wmax = 1 mit thermischem Empfinden nach [2] („heiß“ gilt hier als noch tolerierbar!).](/sites/default/files/styles/aurora_default/public/aurora/2024/10/240425.jpeg?itok=pNVHQ_i4)

Vergleich mit anderen Vorgaben

Arbeitsstättenregel

Die Arbeitsstättenregel ASR 3.5 [3] gibt an, dass in Einzelfällen das Arbeiten über 26 °C Raumlufttemperatur zu einer Gesundheitsgefährdung führen kann, z. B. bei sehr hoher Aktivität, wenn Schutzkleidung anliegt oder bei gesundheitlich vorbelasteten Personen sowie bei schutzbedürftigen Beschäftigten (z. B. ältere Menschen, Jugendliche, Schwangere, stillende Mütter). Überschreitet die Lufttemperatur im Raum 30 °C, müssen wirksame Maßnahmen ergriffen werden. Die meisten der in [3, Tabelle 4] genannten beispielhaften Maßnahmen sind in der thermischen Gebäudesimulation i. d. R. berücksichtigt, z. B. die Steuerung des Sonnenschutzes, eine Nachtlüftung, usw. Es sind auch die Bekleidungsregeln zu lockern und Ventilatoren sollen genutzt werden. Überschreitet die Lufttemperatur im Raum 35 °C, so ist er ohne besondere Maßnahmen als Arbeitsraum ungeeignet. Für den genannten Lufttemperaturbereich zwischen 30 und 35 °C darf eine maximale absolute Luftfeuchte von 11,5 g/kg nicht überschritten werden. Das entspricht 33 bis 44 % RH.

Wet Bulb Globe Temperature

Ein schon sehr lange gebräuchlicher Hitzeindex ist die Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) [4]. Sie errechnet sich aus der Lufttemperatur, der Globe-Temperatur und der RH. Richtwerte, die nicht überschritten werden sollten, gibt [4, Tabelle A.1] an. Für nicht hitzeakklimatisierte Personen in Ruhe (1,12 met) sollten 32 °C WBGT nicht überschritten werden. Dabei wurde eine höchstzulässige Rektaltemperatur des arbeitenden Menschen von 38 °C zugrunde gelegt. Nimmt man an, dass Lufttemperatur = Globe-Temperatur = operative Temperatur ist, dann ergibt das für 32 °C WBGT und 70 % RH durch Rückrechnung eine maximale operative Temperatur von 35,5 °C. Ist die Strahlungstemperatur um 4 K höher als die Lufttemperatur, dann erhöht sich die maximale Grenze für die operative Temperatur auf ca. 37,1 °C.

Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt dann eine Hitzewarnung heraus, wenn eine starke Wärmebelastung für mindestens zwei Tage in Folge vorhergesagt ist und eine ausreichende nächtliche Auskühlung der Wohnräume nicht mehr gewährleistet ist (Abb. 2). Der Schwellenwert für die Wärmebelastung ist die „gefühlte Temperatur“, für die als Berechnungsbasis das Zwei-Knoten-Modell von Gagge et al. [5] dient. Die gefühlte Temperatur gilt für den Außenbereich. Zusätzlich erscheint ein Warntext für Städte mit mehr als 100 000 Einwohner:innen (Wärmeinseleffekt).

Kritische Kühlgrenztemperatur

Lange Zeit galt in der Medizin, dass der Mensch eine Kühlgrenztemperatur von 35 °C für längere Zeit aushalten kann. Dieser theoretisch ermittelte Grenzwert beruht auf physiologischen Prinzipien. Die Kühlgrenztemperatur ist eine Kombination aus Lufttemperatur, Luftfeuchte und Luftdruck. Der gemessene Wert wird als Feuchtkugeltemperatur bezeichnet. Bei einem bestimmten ungesättigten Raumluftzustand von TL/RH und Luftdruck gibt die zugehörige Kühlgrenztemperatur die tiefste Temperatur an, bis zu der der Schweiß durch Belüftung abgekühlt werden kann. Umgekehrt stellt die verlängerte Nebelisotherme für eine bestimmte kritische Kühlgrenztemperatur im h,x-Diagramm eine Grenzkurve dar, die rechtsseitig nicht überschritten werden darf.

[6] stellt eine aktuelle Studie vor, bei der die kritische Kühlgrenztemperatur anhand von 24 gesunden Probanden zwischen 18 und 34 Jahren experimentell überprüft wurde. Unter geringer Belastung auf dem Fahrradergometer wurden Lufttemperatur und -feuchte langsam erhöht, bis der Körper ein Ansteigen der Kerntemperatur nicht mehr kompensieren konnte. Der sich dabei ergebende Knick im Temperaturverlauf ergab mittels psychometrischer Berechnung für den erreichten Luftzustand die kritische Kühlgrenztemperatur. Die kritische Kühlgrenztemperatur wurde dabei bereits bei 25 bis 28 °C in heiß-trockenen Umgebungen und zwischen 30 und 31 °C in warm-feuchten Umgebungen erreicht. Das lag vorrangig daran, dass die Probanden ihre Schweißproduktion auch bei einer geringen Luftfeuchtigkeit ab einer bestimmten Temperatur nicht mehr erhöhten.

Vorschlag eines Grenzwerts

Für einen möglichen Grenzwert für das gesundheitliche Schutzziel, der in der thermischen Gebäudesimulation nicht überschritten werden darf, kann man einen Hitzeindex verwenden, z. B. die Standard-Effektivtemperatur SET oder den PMV-Wert. Der Vorteil wäre, dass alle relevanten Parameter nach dem Stand der Technik berücksichtigt werden. Nachteilig wirken sich jedoch der erhöhte Rechenaufwand und die Beschaffung bzw. Festlegung der Parameterdaten aus.

Einfacher ist es, eine maximale operative Temperatur festzulegen, die sich aus den vorgenannten Untersuchungen und Literaturquellen ergibt. Das wären z. B. 30 °C für schutzbedürftige Personen und 32 °C für gesunde Erwachsene in Anlehnung an die Hitzewarnungen des DWD, jeweils für 70 % RH. Die zugehörigen Kühlgrenztemperaturen unter der Voraussetzung Lufttemperatur = operative Temperatur liegen bei 25,5 bis 27,3 °C und damit innerhalb bzw. unterhalb der in [6] ermittelten physiologischen Grenzen. Werden diese Werte an zwei Tagen in Folge überschritten, ist der sommerliche Wärmeschutznachweis nicht erfüllt. Das verwendete Außenklima für die Simulation sollte mindestens zweimal in Folge eine Tropennacht gefolgt von einem heißen Tag enthalten.

Werden die Temperaturen in der Realität trotz eines bestandenen sommerlichen Wärmeschutznachweises überschritten, stehen als Reserve die konvektive Kühlung mit einem Ventilator bereit sowie die Absenkung der RH evtl. mit einer trockenen Tageslüftung.

Ein Temperaturgrenzwert bietet den Vorteil, dass die im ersten Teil des Beitrags genannten Manipulationsmöglichkeiten zur Anpassung an die finanziellen Interessen des Auftraggebers dadurch eingeschränkt sind, dass sich eine Messung mit einem vergleichsweise geringen Aufwand durchführen ließe. D. h., es ließe sich mit der Messung ein Mangel in der Planung nachweisen, woraus eine Haftung resultieren würde.

Um in Sonderbauten besondere Nutzungsarten zu berücksichtigen, ist es denkbar, einen maximalen Hitzeindex festzulegen. Damit verlagert sich die Frage nach der Aktivität, Bekleidung, Feuchte usw. auf die planerische Feststellung anhand des konkreten Bauvorhabens.

Klimadaten für die Simulation

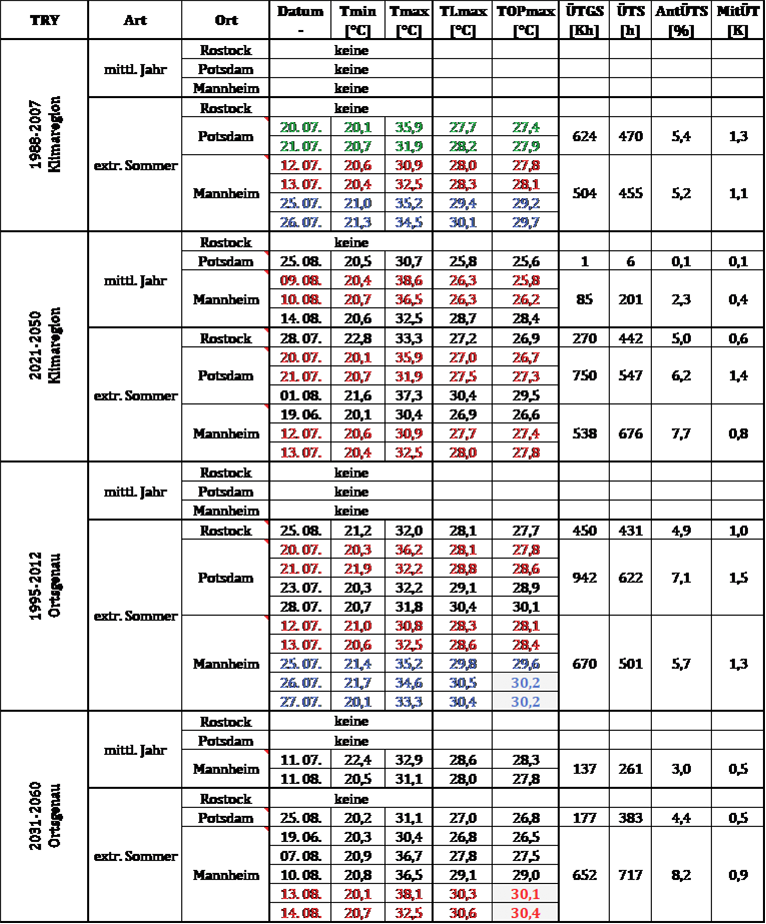

Für die Simulation werden i. d. R. Testreferenzjahre (TRYs) eingesetzt. Aus den vorgenannten Anforderungen ergibt sich die Frage, ob die verfügbaren TRYs die Kombination Tropennacht/heißer Tag enthalten. Abb. 3 untersucht hierzu die TRYs der drei Sommerklimaregionen A, B und C der DIN 4108-2 hinsichtlich der auftretenden Kombinationen. Für die zugehörigen Repräsentanz-Stationen Rostock, Potsdam und Mannheim sind nicht nur die mittleren Jahre (Normaljahre gem. DIN 4108-2), sondern auch die TRYs mit einem extremen Sommer sowie die prognostizierten Zukunft-TRYs enthalten. Weiterhin führt Abb. 3 die neuen ortsgenauen TRYs [7] für die gleichen geografischen Angaben der Repräsentanz-Stationen auf. Diese TRYs werden derzeit überarbeitet und sind voraussichtlich ab 2024 verfügbar.

Es zeigt sich, dass die in der DIN 4108-2 zugrunde liegenden Normaljahr-TRY-Zonen mit dem Bezugszeitraum 1988–2007 keine Kombination Tropennacht/heißer Tag enthalten. Diese TRYs sind daher für den Nachweis gesundheitlicher Anforderungen nicht geeignet. In den TRYs für Rostock tritt die Kombination nur an einzelnen Tagen auf, woraus sich die Frage ergibt, ob in Küstenregionen überhaupt schon Hitzewarnungen ausgerufen wurden. Laut DWD war dies im Jahr 2022 bereits zweimal der Fall, aber nicht in Rostock. Bei den TRYs mit einem extremen Sommer bietet nur Mannheim durchgängig die geforderte Kombination an. Allerdings liegen die maximalen Temperaturen unterhalb von 40 °C, was in Deutschland schon öfter gemessen wurde.

Neben dem Auftreten der geforderten Kombination muss auch die absolute Höhe von Tmin und Tmax sowie die Vorgeschichte dieser Tage beachtet werden. Für die geeigneten Tage in Abb. 3 ergeben sich Unterschiede bei Tmin von 20,1 bis 22,4 °C und bei Tmax von 30,8 bis 38,6 °C.

Aus der Untersuchung ergibt sich, dass eine oder mehrere örtlich verschiedene Testreferenzperioden mit Klimadaten gewählt werden müssen, die die genannte Kombination an mindestens zwei Tagen in Folge enthalten und eine realistische Höhe von Tmin und Tmax aufweisen. Optimal wäre es, wenn hierfür Hitzewellen untersucht würden, bei denen es einen Zusammenhang mit gemeldeten gesundheitlichen Beeinträchtigungen bereits gegeben hat. Eventuell existieren auch Regionen, in denen bisher keine Hitzewarnungen aufgetreten sind bzw. nicht erwartet werden.

Simulation für einen Raum in einem Wohngebäude

Es stellt sich die Frage, ob sich mit den genannten Anforderungen ein sommerlicher Wärmeschutznachweis realisieren lässt. Dazu wurde beispielhaft ein Raum in schwerer Bauweise in einem Wohngebäude gewählt, der einen Glasflächenanteil von ca. 18 % an der Netto-Grundfläche besitzt. Der g-Wert des Fensters beträgt 0,6, der Sonnenschutz hat einen FC-Wert von 0,25. Es gelten die Randbedingungen der DIN 4108-2, wobei nur die erhöhte und nicht die hohe Nachtlüftung zur Anwendung kommt.

Die Maximalwerte der Raumlufttemperatur und der operativen Innentemperatur sind für die betreffenden Tage in den verschiedenen Testreferenzjahren in Abb. 3 angegeben. Der empfohlene Grenzwert der operativen Innentemperatur für Wohngebäude von 30 °C wird in allen Untersuchungsvarianten maximal um 0,4 K überschritten. Die Überschreitungen an zwei Tagen in Folge treten nur in Mannheim bei den ortsgenauen TRYs auf.

Außerdem ist den Simulationsergebnissen zu entnehmen, dass der Unterschied zwischen der Raumlufttemperatur und der operativen Innentemperatur bei frei schwingenden Temperaturen im Raum sehr gering ist. Damit wird die wertmäßige Übertragung der kritischen Kühlgrenztemperatur, die eine Lufttemperatur darstellt, auf die operative Innentemperatur gerechtfertigt.

Abb. 3 enthält zudem die Übertemperaturgradstunden und die Anzahl der Stunden über der jeweiligen Bezugstemperatur (Übertemperaturstunden). Zur besseren Anschauung wird aus diesen beiden Werten der zeitliche Anteil der Übertemperaturen in der jährlichen Nutzungszeit sowie die mittlere Übertemperatur errechnet.

Für die letzte Simulation in Abb. 3 mit der maximalen operativen Innentemperatur von 30,4 °C erhält man damit die Aussage, dass in 8,2 % der Nutzungszeit des Raumes (hier 8760 Stunden) die Bezugstemperatur von 27 °C (Sommerklimaregion C, Mannheim) im Mittel um 0,9 K überschritten wird. Die Übertemperaturgradstunden liegen mit 652 Kh weit unter der Grenze von 1200 Kh für Wohngebäude nach DIN 4108-2. Damit ist gezeigt, dass eine grenzwertige gesundheitliche Beeinträchtigung durch den sommerlichen Wärmeschutznachweis nach aktueller DIN 4108-2 nicht erkannt wird.

Bild: Nadler

Tmin minimale Außenlufttemperatur am Tagesdatum

Tmax maximale Außenlufttemperatur am Tagesdatum

TLmax maximale Raumlufttemperatur einer Simulation für Wohngebäude

TOPmax maximale operative Innentemperatur der Simulation

ÜTGS Übertemperaturgradstunden im Jahr

ÜTS Übertemperaturstunden im Jahr

AntÜTS Anteil der Übertemperaturstunden in der jährlichen Nutzungszeit

MitÜT mittlere Übertemperatur über der Bezugstemperatur der Sommerklimaregion nach DIN 4108-2

Fazit

Geht es nach dem Gebäudeenergiegesetz, müsste für den sommerlichen Wärmeschutz nur der Sonneneintrag begrenzt werden. Hierzu wären eine Fenstergröße und/oder ein Sonnenschutz ausreichend, wodurch nur die notwendige Tageslichtversorgung sichergestellt ist. Durch den Verweis auf die DIN 4108-2 sowie geltende Verordnungen und Regeln für Arbeitsstätten wird jedoch eine genauere Betrachtung der sich einstellenden Raumtemperatur ohne den Einsatz einer mechanischen Kühlung verlangt. Damit diese gesundheitlich zuträglich ist, wäre eine Maximalwertberechnung ausreichend. Ein Mindestmaß an thermischem Komfort lässt sich aus den gesetzlichen Vorgaben nicht ableiten. Trotzdem ist dies sinnvoll, um die Kühllast gering zu halten, falls doch eine mechanische Kühlung eingesetzt werden soll, z. B. zur Steigerung der Produktivität. Die Langzeitbewertung der operativen Innentemperatur anhand der Übertemperaturgradstunden und Übertemperaturstunden ist hierfür ein probates Mittel.

Die Anforderungen an einen thermischen Komfort und die Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen könnten in einem Planungsschritt überprüft werden, wenn die zum Einsatz kommenden Klimadaten für die thermische Gebäudesimulation einen extremen Sommer mit Hitzewellen und die Kombination Tropennächte/heiße Tage an mindestens zwei Tagen in Folge enthalten. Damit das Auftreten von Maximalzuständen in Nichtwohngebäuden auf einen Arbeitstag fällt, ist es allerdings notwendig, die Simulation siebenmal mit verschiedenen Wochentagen am 1.1. durchzuführen. Alternativ sind auch separate Testreferenzperioden für real aufgetretene Hitzewellen mit der genannten Kombination denkbar.

Ein Grenzwert, der an diesen zwei Tagen nicht überschritten werden darf, ergab auf Basis einer Literaturauswertung 30 °C für vulnerable Gruppen und 32 °C für gesunde Erwachsene. Daraus resultiert, dass die derzeitige Aufteilung in Wohn- und Nichtwohngebäude nicht aufrechterhalten werden kann. Es ist eine Umbenennung notwendig, die für die Zuordnung mit Beispielen hinterlegt werden muss. Der Einfluss der Feuchte bei hohen Temperaturen wird dadurch umgangen, indem die o. g. Festlegung der maximalen operativen Innentemperatur für eine relative Feuchte von bis 70 % erfolgte.

Eine Simulation hat gezeigt, dass auch bei diesen neuen Anforderungen das Gebäude noch „baubar“ ist. Für die Klimaregion C werden allerdings zukünftig etwas aufwendigere bauliche Maßnahmen notwendig sein, z. B. Rollläden, die für kurze Zeit zum Großteil geschlossen sind. Für solch kurze Zeiten mit hoher thermischer Belastung sollte es Ausnahmeregeln in den normativen Anforderungen zur Tageslichtversorgung und zum Schallschutz in Innenräumen bei Lüftungsanlagen geben.

Literatur

[1] Tartarini, F; Schiavon, S; Jay, O; Arens, E; Huizenga, C.: Application of Gagge’s energy balance model to determine humidity-dependent temperature thresholds for healthy adults using electric fans during heatwaves. Building and Environment 207 (2022) 108437. Published by Elsevier Ltd.

[2] VDI 3787 Blatt 2:2022-06: Umweltmeteorologie – Methoden zur human-biometeorologischen Bewertung der thermischen Komponente des Klimas. Beuth Verlag.

[3] Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR 3.5 Raumtemperatur). Ausgabe Juni 2010, zuletzt geändert März 2022.

[4] DIN EN 27243:1993-12: Warmes Umgebungsklima; Ermittlung der Wärmebelastung des arbeitenden Menschen mit dem WBGT-Index (wet bulb globe temperature) (ISO 7243:1989). Beuth Verlag.

[5] Gagge, A.P.; Fobelets, A.P.; Berglund, P.E.: A Standard Predictive Index of Human Response to the Thermal Environment. ASHRAE Transactions 92 (1986), pp. 709–731.

[6] Evaluating the 35 °C wet-bulb temperature adaptability threshold for young, healthy subjects (PSU HEAT Project). Journal of Applied Physiology, Vol. 132, No. 2. 28.1.2022, www.t1p.de/geb221061.

[7] www.t1p.de/geb221062.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier „Sommerlicher Wärmeschutz“ mit Beiträgen und News aus dem GEB:

![© Bild: aus [4] Totalschaden: Ursache war ein fehlender Haftverbund eines ausschließlich geklebten und nicht gedübelten WDVS.](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/10/484139.jpeg?itok=j4UItXTH)