„Gebäudeautomation ist mittlerweile technisch gesehen eigentlich das Herzstück eines Gebäudes, weil man alle Prozesse und alle Gewerke miteinander verbindet und zusammenführt“, sagt Robert Fochler, Leiter Produktmanagement Digital Buildings & Digital Services beim Elektrotechnikkonzern Schneider Electric. Mit den entsprechenden Systemen lasse sich ein Gebäude steuern.

Damit fasst er in wenigen Worten zusammen, worum es bei der Gebäudeautomation geht. Die etwas ausführlichere Definition lautet: Unter Gebäudeautomation versteht man die automatische Steuerung, Regelung und Überwachung von Gebäudefunktionen – klassischerweise von Heizung, Lüftung und Klimatechnik, aber auch von Beleuchtung oder Beschattung.

Die für die Planung und Umsetzung entscheidende technische Richtlinie heißt VDI 3814. Sie wird stetig erweitert und Teile von ihr wurden in die international gültige Norm ISO 16484 übernommen.

Wer von Gebäudeautomation spricht, denkt in der Regel an gewerbliche und öffentliche Nichtwohngebäude, zum Beispiel Büro- und Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser oder Shoppingmalls. Aber auch in Wohngebäuden lassen sich Funktionen automatisieren. Man spricht in diesem Fall in der Regel von einem Smart Home.

Intelligenz im Haus: automatisch Heizkosten senken

Ob Nichtwohngebäude oder Wohnhaus – das Ziel ist dasselbe: durch eine Automatisierung den Betrieb eines Bauwerks komfortabler, sicherer und effizienter zu gestalten. Zum Beispiel die Temperatur automatisch zu senken, sobald sich keine Person mehr in einem Raum aufhält. Oder bei einer bestimmten Sonneneinstrahlung selbstständig Rollläden zur Verschattung herunterzufahren. Lüftungsanlagen können mit optimalen Luftwechselraten betrieben werden, weil Sensoren im Gebäude den CO2-Wert erfassen und die Daten an das Steuerungssystem weitergeben.

Die Beispiele veranschaulichen das große Nutzenpotenzial

der Gebäudeautomation: Die Technologie kann dabei helfen, Energie einzusparen. Sie übernimmt, was eigentlich die Aufgabe der Nutzer:innen eines Gebäudes wäre: Zum Lüften die Heizung zu reduzieren oder nur dann Lampen einzuschalten, wenn Menschen im Raum sind. Mit einem Automatisierungssystem lässt sich sicherstellen, dass diese Aktionen nach vorab definierten Regeln durchgeführt werden – mit einem messbaren Nutzen. Das automatische Absenken der Temperatur bei Abwesenheit kombiniert mit dem Wiederaufheizen vor der Heimkehr kann laut Schätzung der Verbraucherzentrale je nach vorherigem Verhalten zwei bis acht Prozent der Heizkosten sparen.

Wie groß das Potenzial in Sachen Energieeffizienz ist, zeigt die DIN EN ISO 52120. „Sie ist die wichtigste Norm, um die Funktionen einer Gebäudeautomation bewerten zu können“, sagt Patrick Schönmehl, Produktmanager bei Siemens Smart Infrastructure. Denn sie klassifiziere Gebäude hinsichtlich der Regelung der technischen HLK-Anlagen, der Beleuchtung und Beschattung sowie des Zusammenspiels der Gewerke. Die Einteilung erfolgt in vier Klassen – von A für eine sehr hohe Energieeffizienz bis D für eine sehr niedrige.

Nach Meinung von Jürgen Leppig, bis Mai langjähriger Bundesvorsitzender des Energieberatungsverbands GIH, ist die Energieeinsparung einer der Gründe, weshalb sich Energieberatende mit der Gebäudeautomation beschäftigen müssen. Automatisierungstechnik spiele zudem eine wichtige Rolle, um zwei Zukunftsthemen zusammenzubringen: die Elektrifizierung der Heizwärmeerzeugung und die Mobilität.

Dabei gelte es, sich vom Gedanken der Gleichzeitigkeit zu lösen: „Ich habe ja eigentlich nur eine Anforderung: Das Gebäude soll warm werden und das Auto soll, wenn ich es brauche, voll sein. Es muss nicht sein, dass das Auto aufgeladen und zur gleichen Zeit im Haus gewaschen, geduscht sowie Heizwärme erzeugt wird, wenn ich nach Hause komme.“ Um das Energienetz optimal nutzen zu können, brauche es die Automatisierung.

Leppig berichtet, dass eine steigende Zahl von Kund:innen nach dem Thema fragt. „Das sind etwa Leute, die technikaffin sind oder die sehr hochwertig sanieren.“ Die Energieberatenden sollten sich daher jetzt entsprechend weiterbilden. Er glaubt, dass die wenigsten diesbezüglich richtig fit sind.

Automatisationsstandards: Technologien sprechen unterschiedliche Sprachen

Ein Aspekt, mit dem sie sich dabei beschäftigen müssen, ist die Integration beziehungsweise Interoperabilität. Denn ein Gesamtsystem für die Gebäudeautomation besteht aus verschiedenen Technologien, die miteinander verknüpft werden müssen. Grundsätzlich lässt sich das System in drei Ebenen unterteilen.

All diese Technologien müssen miteinander sprechen können. Das heißt, sie müssen Daten austauschen können. Ein Aktor muss den Befehl verstehen, um etwa ein Ventil zu öffnen.

Wer auf das System eines einzelnen Herstellers setzt, hat diesbezüglich gute Karten: Alle Komponenten nutzen die gleichen Datenprotokolle, über die sie kommunizieren. Das macht die Integrationsaufgabe einfach. Allerdings ist man in diesem Fall von einem Anbieter abhängig. Eine Komponente einzubinden, die nicht von diesem Hersteller kommt, kann sich als schwierig erweisen.

Wer das verhindern will, sollte auf Standards setzen, die von vielen verschiedenen Herstellern unterstützt werden. In einem offenen System sind die unterschiedlichen Komponenten interoperabel. Weitere Technologien lassen sich nachträglich integrieren. In der Gebäudeautomation existieren eine Reihe unterschiedlicher Standards, zum Beispiel die kabelgebundenen Technologien Bacnet und KNX.

Gerätekommunikation: Kabel kostet mehr als Funk

Die Verknüpfung per Kabel wird vor allem für den Neubau die bevorzugte Variante sein, weil sie als grundsätzlich weniger störanfällig gilt. In Bestandsgebäuden sind die Voraussetzungen dafür allerdings nicht immer gegeben, weshalb drahtlose Lösungen zur Verfügung stehen. Geräte und Sensoren lassen sich per Funk miteinander verbinden. Standards hierfür sind zum Beispiel Bluetooth, WLAN und Zigbee. Bluetooth ist darauf ausgerichtet, mobile Geräte und Sensoren in unmittelbarer Nähe optimal zu verbinden. Zigbee eignet sich für die Übertragung von niedrigen Datenraten bei einem geringen Energieverbrauch.

Speziell für das Smart Home ist zudem der Standard Matter verfügbar, den namhafte Hersteller wie Amazon, Apple, Bosch oder Google vorantreiben. Bei Matter handelt es sich nicht um eine weitere Funktechnik, sondern um ein Übertragungsprotokoll, das Schaltbefehle sowie Messwerte von smarten Technologien verschiedener Anbieter verständlich macht.

Die Antwort auf die Frage, ob Kabel oder Funk, hängt nicht nur von den Gegebenheiten vor Ort ab. Die Wahl der Vernetzungstechnik hat direkten Einfluss auf die Kosten. So beginnen laut Verbraucherzentrale beim Smart Home die Einstiegsangebote auf Basis von Funkstandards bei mehreren hundert Euro. Ein kabelbasiertes System sei dagegen grundsätzlich teurer. So müssten mehrere tausend Euro investiert werden.

Wer sein Haus mit Intelligenz ausstattet, kann mit finanzieller Unterstützung rechnen. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude bezuschusst energieeffiziente Smart-Home-Anwendungen. Dazu zählen beispielsweise Komponenten für die Automatisierung der Heizungssteuerung oder Sensoren, die den Energieverbrauch erfassen. Grundsätzlich sollte man aber beachten, dass Geräte für die Gebäudeautomation ebenfalls Energie verbrauchen. Beim Kauf sollte man daher ihren Strombedarf im Blick haben.

Zusätzlich spielt es eine Rolle, ob die Gebäudeautomation beziehungsweise das Smart Home als zentrale oder dezentrale Installation geplant ist. Ersteres bedeutet, dass von einem zentralen Schaltschrank aus die Verdrahtung zu den einzelnen Räumen verläuft. Bei einem dezentralen Konzept sind die Steuerungskomponenten auf das Gebäude verteilt – jeweils auf eine Etage oder sogar pro Raum. In diesem Fall sind die Verdrahtung und somit die Installation weniger aufwändig. Ein zentraler Ansatz vereinfacht dagegen die Wartung sowie den Geräteaustausch. Und er funktioniert in der Regel energieeffizienter, weil er weniger Strom verbrauchende Steuerungskomponenten benötigt.

Chance für Energieberatung: Fachkräfte müssen zusammenarbeiten

Die Gebäudeautomation bringt aber nicht nur technische Herausforderungen mit sich. Es geht auch um die Integration von Menschen. Weil es verschiedene Gewerke betrifft, gilt es unterschiedliche Fachexperte zusammenzubringen. „Da müssen zum Beispiel Heizungsbau und Elektroinstallation zusammenarbeiten, die jedoch eine unterschiedliche Ausbildung und verschiedene fachliche Fähigkeiten haben“, beschreibt Schneider-Electric-Mitarbeiter Fochler die Situation. Die Fachkräfte müssten daher entsprechend geschult und begleitet werden.

Für die Energieberatenden bietet diese Heterogenität eine Chance, glaubt GIH-Experte Leppig. Denn im Gegensatz zur Automobilindustrie, wo es das Berufsbild des Mechatronikers gibt, fehlt im Gebäudesektor ein übergreifender Ansatz. „Wenn man sich nur mal das Thema Photovoltaik und Heizung anschaut: der Heizungsbauer ist kein Elektriker und umgekehrt. Da sehe ich eine Rolle, die Energieberatende ausfüllen können“ sagt Leppig. Das sei auch gut so. Die Energieberatung müsse sich von der Rolle der reinen Förderberatung lösen.

Die Energieberatenden werden sich dann auch mit den Zukunftsthemen in der Gebäudeautomation und im Smart Home beschäftigen müssen. Dazu zählt etwa, dass Daten künftig aus den Sensoren in Cloud-Systeme geschickt werden, wo sie mithilfe künstlicher Intelligenz verarbeitet werden. Das könnte zum Beispiel einen vorausschauenden Betrieb eines Gebäudes ermöglichen, indem technische Störungen frühzeitig erkannt werden.

Einem ähnlichen Zweck dient der Einsatz virtueller Modelle, sogenannter digitaler Zwillinge, wie sie aus der Industrie bekannt sind. Ein virtuelles Abbild eines HLK-Systems ließe sich dann in Echtzeit mit der Leistung des realen Systems vergleichen, um ein abweichendes Verhalten zu identifizieren, das zu einem Ausfall führen könnte.

Weitere Möglichkeiten bieten sich, wenn intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter, in die Gebäudeautomation beziehungsweise das Smart Home eingebunden werden. Würden sie Informationen vom Strommarkt erhalten, könnte über die Automatisierung geregelt werden, dass Geräte mit einem besonders hohen Energieverbrauch genutzt werden, wenn die Preise niedrig sind.

All diese Möglichkeiten zeichnen sich zwar schon ab, aber für die meisten Anwender dürften sie noch Zukunftsmusik sein. Funktionen wie die Regelung der HLK-Anlage lassen sich dagegen schon jetzt nutzen – und machen die Gebäudeautomation zum Herzstück eines energieeffizienten Gebäudes.

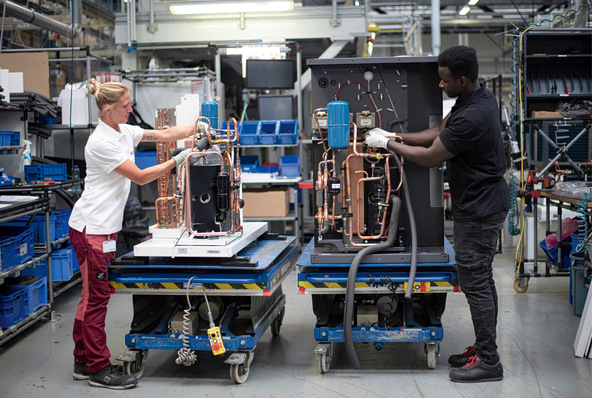

Bild: Bosch

Warum es von Beginn an die richtige Planung der Gebäudeautomation braucht

„Noch bevor der erste Elektriker den Rohbau betritt oder der Heizungsbauer sich überhaupt Gedanken über ein passendes Modell gemacht hat, benötigt es dringend eine gewerkeübergreifende Planung, an der sich alle Parteien bei der Installation orientieren können“, rät Carsten Müller, Geschäftsführer des Smart-Home-Serviceanbieters GST Müller. Eine derartige Dokumentation hält unter anderem fest, wo Auftraggeber ein Beleuchtungselement einbauen wollen oder wie die Verkabelung in den einzelnen Räumen verläuft. Jedes einzelne Objekt erhält eine Betriebsmittelkennzeichnung mit einer dazugehörigen Nummer. „So kommt es im Entwicklungs- oder Bauprozess nicht zu einer Verwechslung oder einem vermeidbaren Missverständnis zwischen den Auftraggebern, den Gebäude-System-Designern oder den Handwerkern“, erläutert Müller. Auch ein genauer Überblick über den Verlauf jedes einzelnen Kabels innerhalb der neuen vier Wände erleichtert die Arbeit in der Bauphase und bei Änderungen in der Zukunft ungemein.

Immer wieder kommt es bei der Gestaltung eines Smart-Home-Systems seiner Erfahrung nach dazu, dass Unternehmen oder Handwerksbetriebe beim Bau einzelne Anwendungen integrieren, die schlussendlich jedoch nicht zusammenarbeiten. Nicht alle Geräte lassen sich miteinander verbinden oder eignen sich überhaupt für eine Integration in ein Smart Home. Ist das der Fall, stoßen Kund:innen im Alltag oft schon in der Anfangsphase auf Schwierigkeiten. Ohne eine entsprechende Dokumentation bei der Elektroinstallation stehen sie dann schnell vor einem Problem: „Ohne eine klare Übersicht über die Kabelführung oder die verbauten Anwendungen stehen selbst Experten bei der Behebung vor einem komplizierten und kostenintensiven Unterfangen“, erklärt Müller. Daher lohne es sich, bei der Konstruktion eines Neubaus immer auf eine Beratung zurückzugreifen sowie die Erstellung einer entsprechenden Dokumentation durch einen Gebäude-System-Designer zu beauftragen.

Bild: GST Müller

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zur Gebäudeautomation sowie zur Steuerungs- und Regelungstechnik in Gebäuden -finden Sie auch in -unserem Dossier Elektrotechnik mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/elektrotechnik

Datensicherheit im Smart Home

Alles was vernetzt ist, lässt sich auch angreifen. Daher gehört ein intelligentes Gebäude auch zu den potenziellen Zielen für Cyber-Kriminelle. Es sind bereits Fälle vorgekommen, in denen Smart-Home-Systeme gehackt wurden. Daher sollte man darauf achten, dass angebundene Geräte ebenso wie die Steuerungseinheit bereits vom Hersteller mit Sicherheitstechnologien ausgestattet sind. Zum Standard Bacnet beispielsweise gibt es mit BACnet Secure Connect, eine Ergänzung, um die Sicherheitsanforderungen erfüllen zu können. Dazu zählt, dass sich alle Geräte im Gebäudeautomationsnetzwerk authentifizieren müssen und die Kommunikation verschlüsselt abläuft.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat ein paar Tipps für den Umgang mit vernetzten Geräten zusammengestellt. Es weist zum Beispiel darauf hin, dass die Software der Geräte aktualisiert werden sollte, sobald Sicherheits-Updates verfügbar sind, voreingestellte Standardpasswörter geändert und die Verschlüsselung in der Kommunikation der Geräte untereinander aktiviert werden sollte.

Weitere Informationen: www.t1p.de/geb230766