Wir können uns heute in der Bewertung der dritten Kommastellen bei H´T und beim ∆-UWB verlieren, mit der dynamischen Gebäudesimulation sekundengenau Energieströme bilanzieren und visualisieren und einen enormen Detailierungsgrad der instationären Wärme- und Feuchtebilanzierung bei Innendämmungen und dynamischen Heizlasten abbilden. Wir können und sollten aber auch systemische Ansätze wählen, um den Transformationsprozess der Energie-/Wärme- und Mobilitätswende erfolgreich zu gestalten. Um dies zu bewerkstelligen, betrachten wir zunächst die Termini Energie-, Wärme- und Mobilitätswende.

Energiewende

Die Energiewende ist ein Begriff, der die Umstellung des Energiesystems von fossilen und Kernenergieträgern hin zu erneuerbaren Energien beschreibt. Ziel der Energiewende ist es, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, die Emissionen von Treibhausgasen zu senken und die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Die Energiewende umfasst die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen, die Nutzung von Wärmepumpen, Solarthermie und Holzheizungen für die Wärmeversorgung sowie die Förderung von Elektromobilität und Energieeffizienz. In Deutschland hat die Energiewende 2000 begonnen und wird weiter umgesetzt.

Quelle: © Lars Klitzke 2023 / www.winaba.de

Wärmewende

Die Wärmewende bezieht sich auf den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien, insbesondere Solarenergie und Wärmepumpen, um die Wärmeversorgung von Gebäuden und Industrieanlagen zu sichern und die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren. Die Wärmewende ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende und des Klimaschutzes.

Bild: Lars Klitzke

Mobilitätswende

Die Mobilitätswende bezieht sich auf die Umstellung des Verkehrssystems von fossil betriebenen Fahrzeugen hin zu emissionsfreien und nachhaltigen Verkehrsformen. Ziel der Mobilitätswende ist es, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, die Emissionen von Treibhausgasen und Luftschadstoffen zu senken und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die Mobilitätswende umfasst die Förderung von Elektromobilität, die Nutzung von Fahrrädern und öffentlichen Verkehrsmitteln, die Entwicklung von Carsharing-Angeboten und die Förderung der Verlagerung des Lkw-Verkehrs auf Schiene und Wasserstraßen. Es beinhaltet auch die Entwicklung von intelligenten Verkehrssystemen.

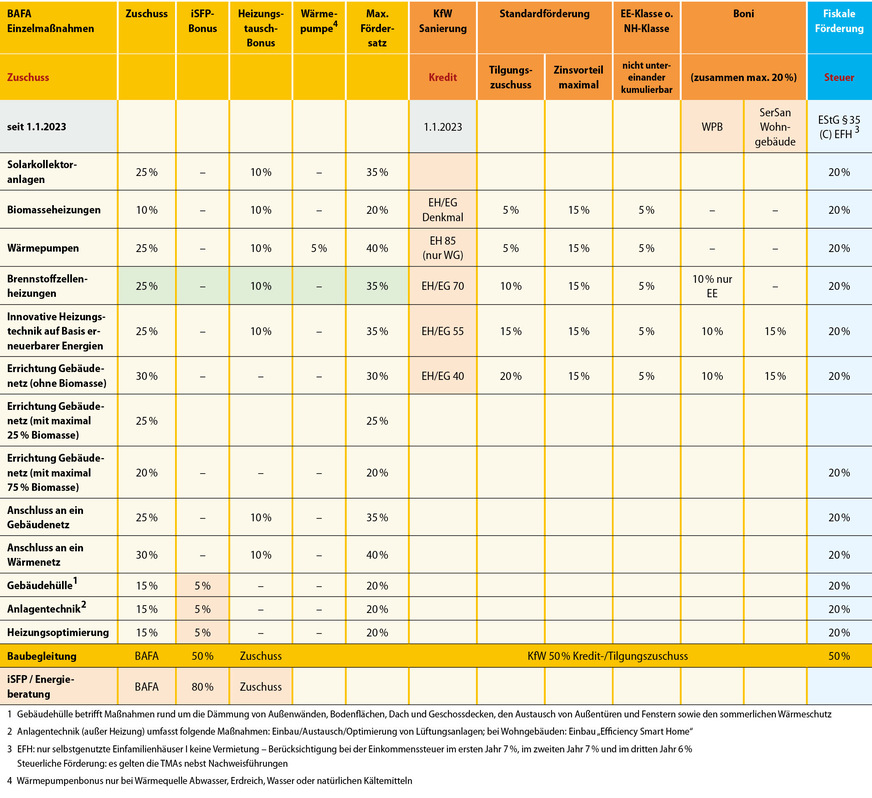

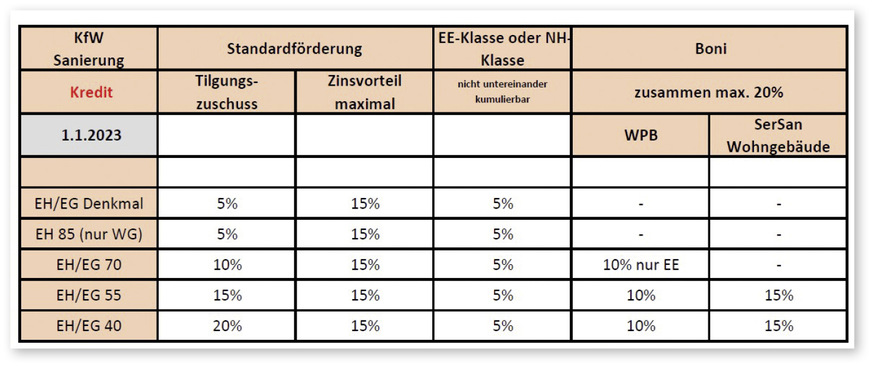

Aber warum muss beziehungsweise darf ich mich als Gebäudeenergieberater mit der Mobilitätswende beschäftigen und auseinandersetzen? Und welchen Einfluss hat das auf meinen beruflichen Berater- und Planeralltag? Die Ereignisse des vergangenen Jahres formten den Wunsch nach Autarkie und Energieversorgungssicherheit. So liegt der Fokus der Beratungsleistungen derzeit auf den Energieerzeugungseinheiten und wird flankierend unterstützt durch die politischen Rahmenbedingungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) – höchste Förderquoten bei den Einzelmaßnahmen sind bei den Heizungsanlagen verortet und beim Ausblick finden wir die Regelung, die uns zu einem 65-prozentigen Anteil an erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung verpflichtet.

Wenn wir jetzt zu Energiemaschinen beraten, müssen wir uns die Frage der zukünftigen Energieversorgung stellen: Geht es bei stetig steigender Energieeffizienz bei den Gebäudehüllen noch um die Erzeugung von Raumwärme und Trinkwarmwassererzeugung oder stärker um die Stromerzeugung für Haushalt und Mobilität? Benötigen wir bei stetig steigenden Temperaturen nicht eher Kältemaschinen? Liegt die Antwort in Wärme-Kälte-Kraft-Verbundsystemen und wenn ja, welche Systeme sind das? Liegt die Antwort des derzeitigen Energiedilemmas aus Energie (Gas-) Versorgungsleistung aus fossilen Energien in der effizienten Erzeugung der Kilowattstunde oder in deren Vermeidung? Hier fängt Energiedesign an.

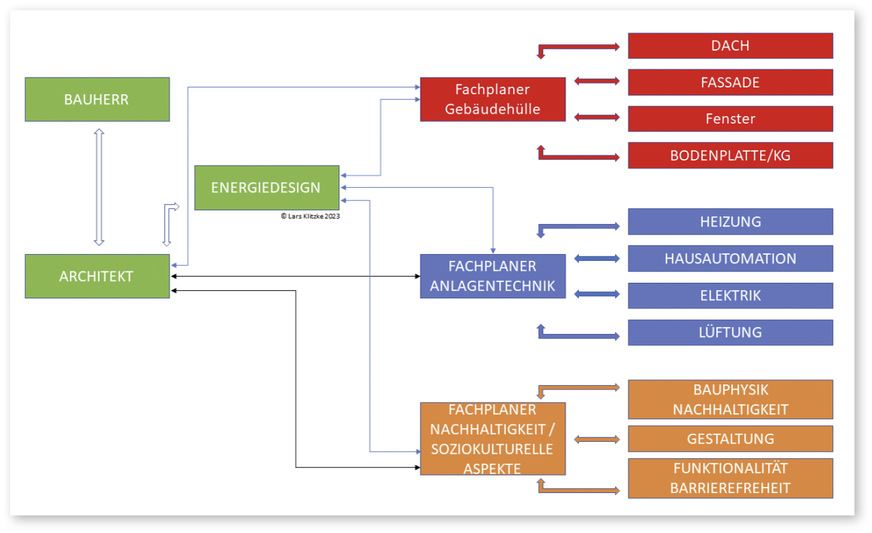

Energiedesign meint die planerische und architektonische Gestaltung von Gebäuden und Anlagen, um deren Energieverbrauch und CO₂-Emissionen zu minimieren. Dazu gehört die Auswahl von geeigneten Baumaterialien, die Optimierung von Gebäudeform und -orientierung, die Integration von erneuerbaren Energien und die Anwendung von Energieeffizienzmaßnahmen wie Wärmedämmung und Be- und Entlüftungssystemen. Energiedesign umfasst die Simulation von Energieverbrauch und thermischem Komfort sowie die Überwachung des tatsächlichen Energieverbrauchs nach der Fertigstellung.

Es geht um mehr als Energiebilanzen und Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Notwendig ist ein ganzheitlicher integraler Ansatz für nachhaltige Gebäude- und Energiekonzepte. Die Aufgabe der Energieberatung ist es, Konzeptionen für Gebäude zu entwickeln, in denen Menschen leben, oder vielmehr für Menschen, die in Gebäuden leben. Wir müssen uns dabei auch mit Ressourcen beschäftigen, die uns immer weniger zur Verfügung stehen. So verzeichnen wir heute schon Verknappungen der gängigsten Baustoffe wie Sand, Holz und seltene Erden. Die Ausweitung der Kostenbetrachtung auf die Lebenszykluskosten erlaubt uns einen ganzheitlichen Ansatz mithilfe von Ökobilanzen. Es können auch weiche Faktoren wie Wohngesundheit, thermische Behaglichkeit und Barrierefreiheit berücksichtigt werden, um Sanierungshemmnisse zu reduzieren und neue Perspektiven zu ermöglichen.

Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten der Zukunft zu gefährden. Es geht darum, Ressourcen zu schonen, die Umwelt zu schützen und soziale Gerechtigkeit sicherzustellen. In Bezug auf die Energieversorgung und Mobilität bedeutet Nachhaltigkeit die Verwendung von erneuerbaren Energien, die Reduzierung von CO₂-Emissionen, die Förderung von Energieeffizienz und die Verlagerung von fossilen Brennstoffen hin zu sauberen und emissionsfreien Energiequellen. Es geht darum, die Umweltbelastungen der menschlichen Aktivitäten zu minimieren und gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das sowohl für Regierungen und Unternehmen als auch für jeden Einzelnen von großer Bedeutung ist. Das macht einen integralen Planungsprozess in der frühen Planungsphase notwendig.

So können alle Bereiche gleichwertig berücksichtigt werden und die größtmögliche Hebelwirkung für die Prozessoptimierung/-qualität bleibt erhalten. Da nicht nur eine Verknappung der Baustoffe zu Problemen und Verteuerung führt, sondern auch der Fachkräftemangel im Bausektor zunehmend problematisch wird, müssen wir neue Prozesse starten. Bauwende meint nicht nur den bewussten Umgang mit nachwachsenden Rohstoffen, sondern auch, dass der Bauprozess als solcher reformiert werden muss. Ein hoher Vorfertigungsgrad, wie beispielsweise bei der seriellen Sanierung, reduziert Bauzeiten.

Die Rolle der Energieberatenden muss auch deswegen neu definiert werden, da neue Akteure den Markt betreten, die als Investoren agieren oder bis dato noch nicht stark in Erscheinung getreten sind. Der mehrgeschossige Wohnungsbau rückt in den Vordergrund mit Hausverwaltungen und Eigentümergemeinschaften. Dies bringt nicht nur Änderungen in der Förderkulisse mit sich, sondern in der Wahrnehmung des Energieberaters/Energieplaners oder des Energiedesigners. Im mehrgeschossigen Wohnungsbau stellen wir uns zunehmend der Aufgabe der zukünftigen Energie- und Wärmeversorgung. Hier finden wir oftmals dezentrale Versorgungsstrukturen wie Gasetagenheizungen oder Nachtstromspeicherheizungen und können technische Lösungsansätze von der Zentralisierung über kaskadierte Wärmepumpen mit Wohnungsübergabestationen hin zu dezentralen Kleinstwärmepumpen anbieten.

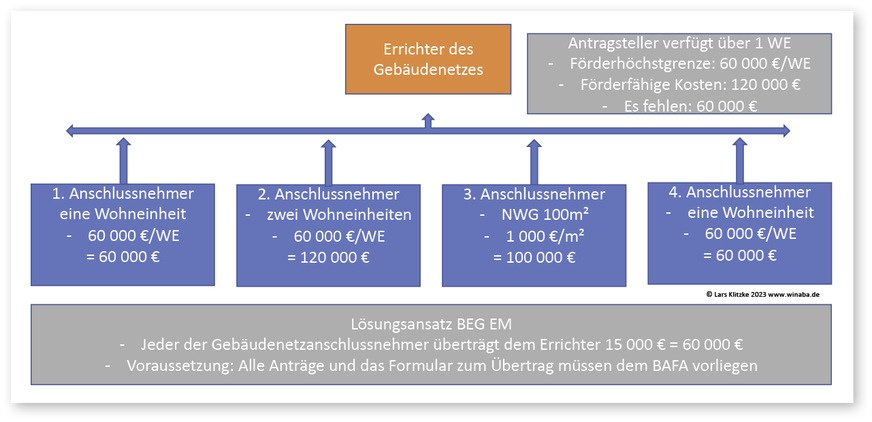

Dabei stoßen wir auf unterschiedliche Vorstellungen und Interessenlagen der Eigentümer, Mieter und Nutzer, die koordiniert und kanalisiert werden müssen, und verlassen die klassische Rolle des Energieberaters, sondern werden zum Mediator. Das Feld weitet sich beim Zusammenschluss von Interessengemeinschaften – in der einfachsten Form von Nachbarn in einem Doppelhaus oder in einer Reihenhaussiedlung, die gemeinsam ihr Dach sanieren möchten, bis hin zur Quartierslösung, bei der eine gemeinschaftliche Energie-/Wärmeversorgung angestrebt wird. Hier finden wir technische Lösungsansätze wie Gebäude-/Wärmenetze auf Basis erneuerbarer Energien und können dies auch in der Förderkulisse des BEG verorten. Zusätzlich wird die Rolle des Energieberaters/-planers auf die des Kümmerers, Möglichmachers und Visionärs ausgeweitet. Ich möchte das am Beispiel der kommunalen Wärmeplanung verdeutlichen.

Bild: Lars Klitzke

Kommunale Wärmeplanung

Kommunale Wärmeplanung bezieht sich auf die planerische und strategische Entwicklung der Wärmeversorgung in einer Kommune. Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es, eine nachhaltige, sichere und wirtschaftliche Wärmeversorgung der Kommune zu gewährleisten. Das umfasst die Identifizierung des Wärmebedarfs, die Auswahl von geeigneten Wärmequellen und -technologien, die Planung und Umsetzung von Wärmenetzen und -verteilung sowie die Förderung von Effizienzmaßnahmen.

Kommunale Wärmeplanung beinhaltet auch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie von Unternehmen an der Entwicklung und Umsetzung der Wärmeversorgung und die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie Energieversorgern, Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern. Sie ist eine der tragenden Säulen bei der erfolgreichen Umsetzung der Energie-/, Wärme- und Mobilitätswende und eröffnet uns die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Perspektiven, unter Beteiligung aller Akteure, den Transformationsprozess zu schaffen und den notwendigen variablen Detaillierungsgrad zielgerichtet zu gestalten.

Von der Bestandserfassung der einzelnen Gebäude und den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Immobiliennutzer über die Potenzialanalysen und die Erschließung erneuerbarer Energiequellen bis hin zur Vernetzung und Steuerung (Smart Grid, Sektorenkopplung...) sind die klassischen Methoden der Bedarfs- und Ertragsprognosen über Verbrauchsanalysen oder Bilanzierungssystematiken bis zu Simulationen notwendig.

Auch sozio-kulturelle Aspekte wie Urbanisierung, Stadtbauentwicklung hin zur Schwammstadt müssen berücksichtigt werden. Wenn technische Umsetzungskonzepte wie beispielsweise Flusswasserwärmepumpen oder bidirektionale, passive kalte Nahwärmenetze oder die kalte Dorfwärme gefunden wurden, müssen in der Regel alle möglichen Beteiligten informiert, mitgenommen und auch überzeugt werden. Es müssen unterschiedliche Siedlungsdichten und Sanierungsstände, energetische Gebäudestandards, Potenziale erneuerbarer Energien, zentrale und dezentrale Erzeugungsanlagen sowie Versorgungsnetze miteinander in Einklang gebracht werden. Hierzu wird ein gut funktionierendes Netzwerk benötigt, welches Energieberatende häufig schon mitbringen. Diese sollten sich in den Thematiken kommunale Wärmeplanung, klimaneutraler Gebäudebestand und Mediation weiterbilden.

Fazit

Zusammenfassend stellt uns insbesondere der Transformationsprozess der Wärmewende von derzeit rund 84 Prozent fossiler Energie hin zu fossilfreier Energie vor besondere Aufgaben. Da diese jedoch begrenzt sind und der antizyklische Bedarf/Ertrag uns zu großen Speicheroptionen zwingen würde, müssen wir den Bedarf drastisch reduzieren und verschiedene Speicheroptionen (PtG, PtH, VtG...) realisieren. Dies kann nur gelingen, wenn wir uns auf allen Sektoren aufeinander zubewegen und Effizienz, Konsistenz und Suffizienz berücksichtigen.

Wir benötigen nicht nur effiziente Einzellösungen, sondern gemeinschaftliche Lösungsansätze, die wir in Wärmeleitplänen und in der kommunalen Wärmeplanung finden. Wir müssen unsere Sanierungsanstrengungen auf die energetisch schlechtesten Gebäude zuerst konzentrieren und hier bereits das Bestmöglich-Prinzip verfolgen und Lock-In-Effekte vermeiden, indem wir ganzheitliche, konsistente Sanierungsansätze berücksichtigen. Es bedarf sicherlich auch in der Lehre fachbereichsübergreifende Lehransätze, beginnend in der Baustoffkunde (nachwachsende Rohstoffe, GWP) über Stadtbauentwicklung hin zum zirkulären Bauen und Sanieren gepaart mit den Nachhaltigkeitsanforderungen und einer kontinuierlichen Prozessoptimierung.

Wir müssen die Frage stellen, was wir wirklich benötigen und was uns genügt. Die einfachsten Lösungen liegen im nicht Brauchen, im nicht Verbrauchen, im nicht Bauen. Flächensuffizienz bedeutet nicht nur Grundrissflexibilität, sondern auch die Fragestellung, ob wir überhaupt die Fläche pro Person benötigen. So werden die Aufgaben des Energieberaters sukzessive erweitert: in der Wahrnehmung unseres Gebäudebestands sowie dessen Umwidmung, vom Bürogebäude zum Wohngebäude und von der Einzelversorgungslösung hin zur gemeinschaftlichen Energie- und Wärmeversorgung – vom Berater zum Fachplaner und Netzwerker vielleicht sogar zum Kybernetiker, der komplexe und rückgekoppelte Prozesse plant und steuert.

Bild: Lars Klitzke

Mara Muth, Energieberaterin: So überzeugt man Wohnungseigentümergemeinschaften von der Sanierung

Was ist nach Ihren Erfahrungen die größte Hürde, die gemeinsame Finanzierung oder alle Eigentümer von einem technischen Sanierungskonzept zu überzeugen?

Meines Erachtens ist die größte Hürde die Fehlinformation. Natürlich ist für eine Wohneigentümergemeinschaft (WEG) immer die Wirtschaftlichkeit wichtig. Jedoch habe ich nun häufiger erlebt, dass auch der finanziell vorgegebene Rahmen durch eine WEG deutlich erweitert wird, wenn sie von dem Konzept überzeugt ist. Ich sehe das größte Problem tatsächlich in fehlenden und/oder falschen Informationen.

Eigentümer in WEG sind eine Gruppe, die zwar wichtig, aber häufig schwer von einer Sanierung zu überzeugen ist. Wie gehen Sie in der Energieberatung vor?

Meistens werde ich durch einen Eigentümer oder den Hausverwalter kontaktiert. Bei WEG ist es leider oftmals schwer, alle Eigentümer zu erreichen. Hier ist es meines Erachtens wichtig, vielfältige Möglichkeiten einer Sanierung aufzuzeigen und sich nicht auf eine Sanierungsmöglichkeit festzulegen.

Grundlegend ist es mir wichtig, dass ich meine Neutralität ganz deutlich kommuniziere. Ich zeige hier oftmals die verschiedensten energetischen Möglichkeiten, nenne die jeweiligen Vor- und Nachteile und berechne die Wirtschaftlichkeit realistisch. Man muss bei der Wirtschaftlichkeit einen besonders deutlichen Akzent setzen und sie für alle nachvollziehbar realistisch aufzeigen. Reine Zahlen zu nennen ist zwecklos. Zudem muss man eine realistische Zukunftsprognose einbeziehen. Dadurch erreiche ich eine offene Diskussion der Eigentümer und in den meisten Fällen eine Mehrheitsentscheidung.

Können Sie das an einem konkreten Beispiel beschreiben?

Ich betreue aktuell eine WEG mit 50 Wohneinheiten. Hier wurde ich durch einen Eigentümer kontaktiert und um Hilfe bzw. eine Zweitmeinung gebeten. Ausgangslage war, dass 2024 die Öl-Heizungsanlage 30 Jahre alt sein wird und der Bezirksschornsteinfeger angekündigt hat, dass eine Austauschpflicht besteht. Der Bezirksschornsteinfeger ist auch Energieberater und hat für die WEG zunächst die Energieberatung gemacht. In seinem achtseitigen Sanierungsfahrplan, der nicht den aktuell gültigen Vorgaben des Bafa entspricht, hat er den Austausch der alten Ölheizung durch eine neue Ölheizung empfohlen. In Zusammenarbeit mit dem ansässigen Installateur hat er ein Angebot vorgelegt. Als Erfüllung des EWärmeG hat er ausgeführt, eine Solaranlage in Betracht zu ziehen.

Die WEG ist nun ratlos. Der Beirat sowie einige Eigentümer möchten eine „günstige“ Lösung und würden die Empfehlung des Schornsteinfegers umsetzen. Einige Eigentümer sowie der Hausverwalter sehen das aber kritisch und haben mich angefragt. Ich habe mir zunächst grundlegend die wichtigsten Informationen des Gebäudes angeschaut und an einer ersten WEG-Versammlung teilgenommen. Hier habe ich meine Sichtweise erläutert und erste alternative Möglichkeiten aufgezeigt. Dadurch habe ich erreicht, dass mich die WEG beauftragt hat, ein „zweites“ Gutachten zu erstellen. Ich habe darin verschiedenste Möglichkeiten aufgezeigt und zunächst keine Empfehlung abgegeben, aber eine genauere Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu der meines Erachtens sinnvollsten Möglichkeit erstellt und vorbereitet.

Dann habe ich die kritischen Beiräte und Eigentümer zu einer Besprechung eingeladen und ihnen meine alternative Lösungsidee aufgezeigt. Sie kostet die WEG nicht mehr als die Empfehlung des Schornsteinfegers, erfüllt aber die Vorschriften des GEG und des EWärmeG. Weiter ist sie deutlich wirtschaftlicher – und für mich der wichtigste Aspekt: Sie ist deutlich klimafreundlicher als eine Beheizung mit Öl und verwendet regenerative Energien! Die Beiräte habe ich überzeugt, die WEG wird die Maßnahme umsetzen…

Fragen: Pia Grund-Ludwig

Bild: Mara Muth

Mara Muth ist Energieberaterin in Eberbach am Neckar. Sie hat einige Projekte mit Wohnungseigentümergemeinschaften umgesetzt. Diese Gruppe gilt als besonders schwer zu motivieren.

Typische Weiterbildungen für Energieberatende

Barbara Mussack, Klima- und Energieagentur Niedersachsen: So lässt sich der Ansturm auf Energieberatung bewältigen

Wie reagiert die Klima- und Energieagentur Niedersachsen auf die enorm gewachsene Nachfrage der Endkunden nach Energieberatung?

Wir haben unser Online-Angebot erheblich ausgebaut, angefangen von niedrigschwelligen Tipps zum Energiesparen bis zur Heizungsoptimierung. Es gibt außerdem Online-Vorträge für bis zu 300 Interessierte mit einer anschließenden Gruppenberatung. Die Vorträge dauern zirka 30 Minuten, anschließend werden Fragen in einem Breakout-Raum in kleineren Gruppen von Beraterinnen und Beratern beantwortet. Das machen wir zusammen mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Der Vorteil für uns ist, dass wir die große Nachfrage nach Beratung schneller bedienen können.

Wie ist die Resonanz?

Wir hatten 2022 insgesamt 17 Termine zur Photovoltaik mit 2600 Teilnehmenden aus 25 Landkreisen und haben das dann ausgeweitet auf das Thema Heizungstausch mit nochmal 1000 Teilnehmenden in 12 Veranstaltungen. 2023 bauen wir den Bereich Wärmepumpe aus.

Wie passt das zu klassischen Angeboten der Energieberatung?

Es schafft Grundlagen bei den Eigentümern, an denen Energieberatung anknüpfen kann. Beim Heizungstausch ist individuelle Beratung vor Ort auf jeden Fall notwendig. Ziel ist es, bei dieser Beratung auf Wissen zurückzugreifen und vor Ort Zeit zu sparen.

Wie sichern Sie die Qualität der Online-Beratung?

Wer mitmacht, muss nicht nur fachlich fit, sondern auch online-affin sein. Da hat sich eine starke Online-Gruppe bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen herausgebildet. Bei unserer KEAN-Wärmepumpen-Beratung arbeiten wir im Wesentlichen mit Energieberatern, die Vorwissen mitbringen und unsere Schulung absolviert haben.

Gibt es 2023 neue Initiativen?

Wir starten gerade einen zusätzlichen Beratungsturbo mit der „Energiespar-Beratung private Wohngebäude“. Hier stehen schon jetzt 600 Energieberaterinnen und Energieberater zur Verfügung, vorwiegend aus den Reihen des Schornsteinfegerhandwerks. Beim Hausbesuch identifizieren sie Einsparpotenziale an der Gebäudehülle und im Heizungsbetrieb. Außerdem können sie prüfen, ob sich das Haus für den Betrieb einer Wärmepumpe eignet.

Fragen: Pia Grund-Ludwig.

Bild: KEAN

Barbara Mussack ist verantwortlich für den Geschäftsbereich Erneuerbare Energien und Energiesysteme in der Klima- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN). Ging es in der Vergangenheit darum, Kundinnen und Kunden die Energieberatung nahezubringen, ist es nun die Aufgabe der Klima- und Energieagenturen, den großen Ansturm auf Beratung zu bewältigen und gleichzeitig die Qualität zu sichern.

Lars Klitzke

ist einer der Gründer des Weiterbildungsinstituts für nachhaltiges energieeffizientes Bauen und Bauphysik (www.winaba.de). Er lehrt an der Hochschule Koblenz technische Gebäudeausrüstung sowie an der Hochschule Mainz energieoptimiertes Bauen/Bauphysik und dynamische Gebäudesimulation. Er ist Referent und Autor für die Thematiken TGA, Bauphysik und nachhaltiges Energiedesign.

Bild: Nicole Bouillon Fotografie