In Kellerräumen lagerte man früher Lebensmittel, bewahrte dort große wie kleine Gegenstände auf und nutzte sie als Waschküche oder als Trockenraum – und vereinzelt fand sich dort auch eine Kellerbar. Viele Hauseigentümer haben dort auch ihre Heizöltanks untergebracht. Eine Dämmung stand, auch aufgrund der niedrigen Energiepreise, nicht zur Diskussion. In den 1980er- und 1990er-Jahren kam extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) auf den Markt. Ein hochleistungsfähiger Dämmstoff, der aufgrund seiner geschlossenen Zellstruktur wasserunempfindlich und hoch druckbeständig ist (belastbar bis zu 70 Tonnen pro Quadratmeter). Gemäß DIN 4108-10 „PW“/„PB“ kann er im Erdreich bis zu 24 Meter tief verbaut werden.

Heute werden Keller als beheizbare Gästezimmer, Büros oder Hobbyräume genutzt. Mit den gestiegenen Anforderungen an den Wärmeschutz durch die Energieeinsparverordnung und das nun geltende Gebäudeenergiegesetz sowie die gestiegenen Energiepreise wurde das Dämmen der Gebäudehülle zur Regel – die Vielfalt der Dämmstoffe und damit deren Akzeptanz nahm entsprechend zu. Grundsätzlich ist dabei die Außendämmung – soweit möglich – einer Innendämmung vorzuziehen. Die Gründe sind vielfältig: Eine Außendämmung ist effizienter, sie vermeidet Wärmebrücken und verschiebt den Taupunkt weiter nach außen. Die Dämmung schützt die Abdichtung im Sockelbereich vor Beschädigungen, und der Kellerraum wird nicht durch den Platzbedarf der Dämmung verkleinert.

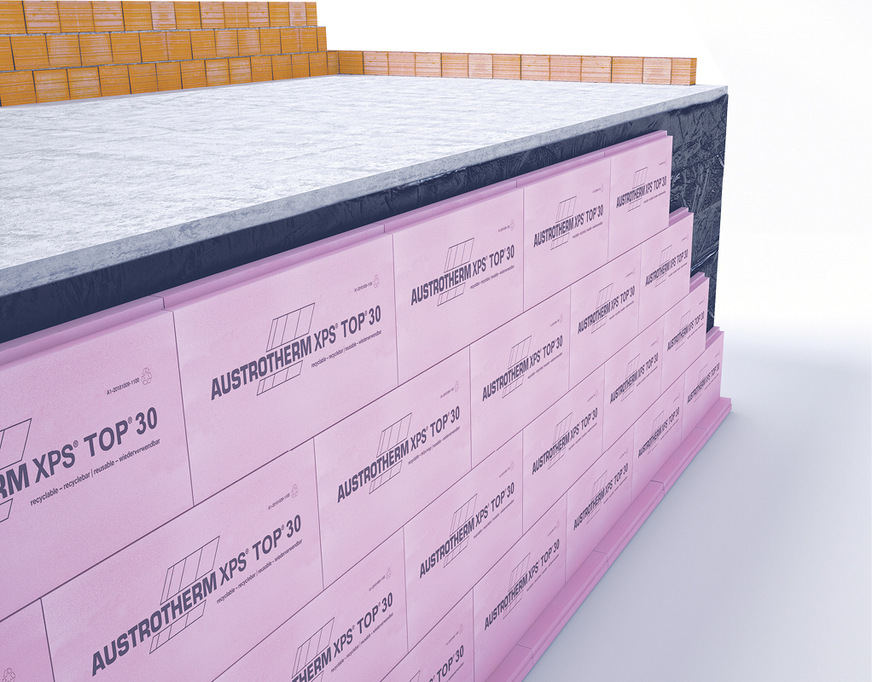

Grundsätzlich gilt: Nicht nur die Außenwände sind wichtig, auch der Boden zum Erdreich beziehungsweise die Fundamente müssen in das Dämmkonzept einbezogen werden.

Bild: Austrotherm GmbH

Bild: Austrotherm GmbH

Bild: Austrotherm GmbH

Bild: Austrotherm GmbH

Bild: Austrotherm GmbH

Abdichtung als Grundlage vor der Dämmebene

Eine Perimeterdämmung wird grundsätzlich auf der Außenseite des betreffenden Bauteils aufgebracht. Das damit gedämmte Bauteil muss aus massiven mineralischen Baustoffen bestehen, die entweder abzudichten sind oder bereits von sich aus hinreichend wasserundurchlässig sind, zum Beispiel WU-Beton, und damit ohne zusätzliche Abdichtungsschicht gedämmt werden können. Eine Perimeterdämmung ersetzt also niemals eine Bauwerksabdichtung.

Für die Begutachtung der Abdichtung gibt die DIN EN 18533 die Regel der Technik vor. Hierbei sind unbedingt die Mindestschichtdicken einzuhalten, die anhand eines Schichtprüfungskeils nachvollziehbar sind. Es gilt die Devise: Auf keinen Fall sparen! Wer schon einmal im Baustoffhandel tätig war, kennt das Phänomen, dass zwar die für das Bauteil berechnete Menge gekauft wird, anschließend aber häufig der Großteil der Abdichtungsmasse wieder zurückgeht.

Von der jeweiligen Feuchtebeanspruchung sowie von der vorliegenden Wassereintragsklasse hängt sowohl die Ausführung der Bauwerksabdichtung als auch später die der Perimeterdämmung ab. Grundsätzlich zu empfehlen ist in diesem Zusammenhang ein Bodengutachten, das hierzu detailliert Auskunft gibt.

Folgende Wassereintragsklassen werden unterschieden:

Darüber hinaus müssen Bauwerksabdichtungen sowie Klebemassen für das Anbringen der Dämmplatten in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften aufeinander, aber auch auf den jeweiligen Anwendungsfall hin abgestimmt sein. Für bituminöse Abdichtungen oder Bitumenbahnen beispielsweise eignen sich unter anderem lösemittelfreie Zweikomponentenkleber auf Bitumenbasis oder lösemittelfreie Reaktivabdichtungen.

Ausführung der Perimeterdämmung

Wassereintragsklassen 1.1 und 1.2

Die DIN 4108-10 regelt die Anwendung bei den Wassereintragsklassen 1.1 und 1.2. Die XPS-Platten werden punktweise auf den abgedichteten Wänden verklebt, was deren Verrutschen bis zum Verfüllen der Baugrube verhindert. Danach übernimmt diese Aufgabe der lagenweise eingebrachte und verdichtete Füllboden. Einzelne geringe Beschädigungen der Plattenoberfläche beeinträchtigen hingegen die Funktionsfähigkeit der Perimeterdämmung nicht.

Für die punktweise Montageverklebung sind spezielle, für den Anwendungsfall zugelassene Kleber zu verwenden. Welche dafür geeignet sind, kann man beim Baustoffhandel oder bei den Herstellern der Klebemassen erfragen. Die Dämmstoffplatten müssen bei der Montage dicht gestoßen im Verband verlegt werden. Zudem müssen sie am Fußpunkt eine feste Aufstandsfläche haben, zum Beispiel einen Fundamentvorsprung. Die Dämmplatte wird im unteren Bereich an die bauseits erbrachte Hohlkehle angepasst (Winkelschnitt). Um Wärmebrücken zu vermeiden, empfiehlt sich eine zusätzliche Dämmplatte vor der Hohlkehle an dem Fundamentvorsprung. Der umlaufende Stufenfalz der Platten sorgt dann quasi automatisch für einen wärmebrückenfreien Fugenschluss.

Wassereintragsklasse 2.1

Liegt hingegen die Wassereintragsklasse 2.1 vor, sind die XPS-Platten vollflächig auf der Abdichtung zu verkleben. Damit kein Wasser hinter die Dämmplatten gelangen kann und somit deren Dämmwirkung beeinträchtigt, ist insbesondere die vollsatte Verklebung der Stufenfalze zu kontrollieren. Zudem sollte durch eine entsprechende Auftriebssicherung, beispielsweise mit Hilfe eines Kunststoff- oder Edelstahlwinkels, ein „Aufschwemmen“ der Platten vermieden werden. Diese Winkel müssen dann mit der Bitumenmasse eingedichtet werden. Außerdem ist die Baugrube möglichst zeitnah wieder zu verfüllen. Darüber hinaus gelten bezüglich Hohlkehle und Wärmebrücken die Ausführungen wie bei den bereits beschriebenen anderen beiden Wassereintragsklassen.

Dämmstoffe, die für die Anwendung bei Wassereintragsklasse 2.1 geeignet sind, verfügen über eine entsprechende allgemeine Bauartgenehmigung, zum Beispiel Z-23.33-1293 oder Z-23.33-2091, die vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) vergeben wird. Dem vorgelagert ist eine Europäische Technische Bewertung (ETA), die von notifizierten Prüfstellen wie zum Beispiel dem DIBt erstellt wird.

Bild: Austrotherm GmbH

Bild: Austrotherm GmbH

Bild: Austrotherm GmbH

Besondere Herausforderung: die Anschlüsse

Beispiel 1: Sanierung Doppelhaushälfte

Angenommen, die Eigentümerin A möchte den Keller ihrer Haushälfte für ein Homeoffice nutzen. Eigentümer B möchte hingegen seinen Kellerbereich so belassen wie er ist – nämlich ungedämmt. In diesem Fall sollten Energieberater unbedingt auf ein ganzheitliches Dämmkonzept achten. Denn zusätzlich zur Perimeterdämmung wird zum Beispiel für den Fall einer beheizten Büronutzung an der Haustrennwand im unbeheizten Keller eine Innendämmung benötigt. Diese ist so anzubringen, dass im Sinne eines ganzheitlichen Dämmkonzeptes an den einbindenden Innenwänden keine Wärmebrücken entstehen, um zu niedrige Oberflächentemperaturen zu vermeiden, was wiederum die Gefahr der Schimmelbildung befördern würde. Die geeigneten Dämmplatten für die Innendämmung sind situationsbezogen abzuwägen. Ebenso ist es wichtig, die Dämmebene im Außenbereich so auszuführen, dass sie nicht von eindringendem Wasser hinterlaufen werden kann.

Beispiel 2: Licht- oder Luftschächte

Licht- oder Luftschächte sollten auf der Dämmebene mit Dübeln befestigt werden. Viele Hersteller bieten hierfür einen speziellen Dämmrahmen an, der dann wiederum nach Herstellervorgaben fachgerecht in die Abdichtungs- und Dämmebene eingebunden wird. Bei der Bauleitung ist unbedingt darauf zu achten, dass beispielsweise die Dübel mit eingedichtet sind.

Beispiel 3: Sockelanbindung

Die Perimeterdämmung endet zwar unterhalb der Geländeoberkante, dennoch ist der Übergang zum Sockelbereich ein wichtiger Punkt. Bei Wassereintragsklasse 1.2 nach DIN EN 18533 werden die Dämmplatten wie oben beschrieben angebracht. Unter den Fundamenten wird eine Drainage angelegt. Bei schwierigen Bodenverhältnissen, wie zum Beispiel Lehmböden, ist eine sogenannte Drain-Dämmplatte zu empfehlen. Dank Längsrillen und einem Filtervlies führt beispielsweise die druckfeste Austrotherm-XPS TOP-Drain-Dämmplatte Oberflächen- sowie Sickerwasser entlang der Kelleraußenwand sicher zur Drainage unterhalb der Sohle. Der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel hat ein Merkblatt zur Ausführung von Sockelbereichen herausgegeben.

Fehlerquellen und Tipps

Zu den häufigsten Fehlerquellen in der Praxis zählen:

Oftmals wird bei erwartbar hohen Wassereinträgen auf die Auftriebssicherung (Kunststoff- oder Edelstahlwinkel) verzichtet, was die Gefahr des „Aufschwemmens“ der Dämmplatten sicher unterbinden würde. Grundsätzlich sollten Energieberater bei Dämmplatten auf ein CE-Kennzeichen sowie das Qualitätszeichen „Q“ achten. Beides zeugt von einer unabhängigen Bewertung durch Prüfanstalten in Deutschland.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Dämmung mit -Beiträgen und News aus dem GEB: