Im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Forschungsprojektes U-green wird die thermische Wirkung von Gebäudebegrünung auf das Gebäude bestimmt. Forschungspartner sind das Center for Applied Energy Research (CAE), das auch die Projektarbeiten koordiniert, die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim, die Technische Universität Berlin (TU Berlin), der Bundesverband Gebäude Grün (BuGG) sowie die Beratungsstelle Energieeffizienz und Nachhaltigkeit (BEN) der Bayerischen Architektenkammer.

Ziel dieses Projektes ist die Charakterisierung von Dach- und Fassadenbegrünungen sowohl hinsichtlich des winterlichen Wärmeschutzes als auch hinsichtlich des sommerlichen Überhitzungsschutzes. Zu Beginn des Projektes wurden hierzu vom BuGG handelsübliche Fassaden- und Dachbegrünungssysteme in Klassen systematisiert und katalogisiert. Die LWG erarbeitete Pflanzenlisten für die unterschiedlichsten Anwendungen im Gebäudebegrünungsbereich, wobei der Fokus auf verschiedene Standortfaktoren und morphologische Unterschiede gelegt wurde. Von den priorisierten Pflanzen wurde die Verdunstungsleistung in einer Klimakammer am CAE für den Sommerfall bestimmt. Weiterhin wird die Wärmekapazität in Abhängigkeit der Feuchte von verschiedenen Substraten am CAE gemessen. Die TU Berlin führt zusätzlich Wärmeleitfähigkeitsmessungen in Abhängigkeit von der Feuchte an den Substraten durch.

Hieraus können Korrelationen zwischen Feuchtegehalt und Wärmeleitfähigkeit abgeleitet werden, die der analytischen thermophysikalischen Berechnung dienen und thermisch dominante Komponenten identifizieren. Insgesamt resultiert daraus ein Messdatenregister, das barrierefrei zeitnah online veröffentlicht und somit auch dem Fachpublikum frei zugänglich gemacht wird. Darüber hinaus soll die potenziell jährlich eingesparte Endenergie am Beispiel von ausgewählten Standardgebäuden durch den Einsatz der jeweiligen vermessenen Dach- und Fassadenbegrünungssysteme als Kenngröße im Messdatenregister quantifiziert werden.

Bild: CAE Würzburg

U-Werte mit der Hotbox ermitteln

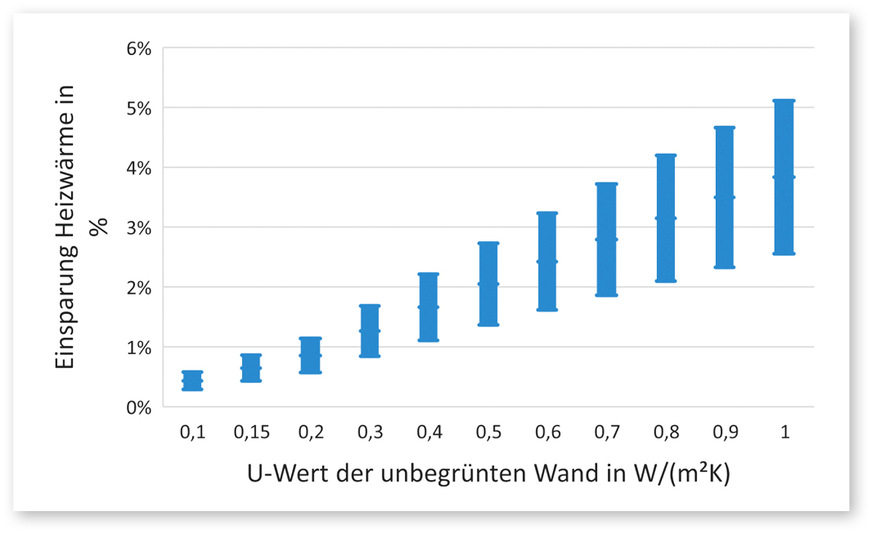

Mit einem Hotbox-Messaufbau des CAE wurden die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der Fassadenbegrünungssysteme bestimmt. Hierfür steht am CAE eine Hotbox zur Verfügung, die den Wärmetransport im stationären Fall misst. Dieses Messverfahren ist prinzipiell auch für inhomogene Proben (zum Beispiel Begrünungssysteme) geeignet. Hierzu werden in Abhängigkeit des Bewuchses die Wärmedurchgangskoeffizienten bei verschiedenen Temperaturniveaus und definierter Konvektion bestimmt. Die verschiedenen Fassadenbegrünungssysteme wurden sowohl hinterlüftet als auch nicht hinterlüftet in der Hotbox vermessen. Der Einfluss der Unterkonstruktion zur Halterung der Fassadenbegrünungssysteme ist in den Messwerten nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse sind in Abb. 1 zu sehen. Für den winterlichen Fall ist eine Unterdrückung der Hinterlüftung von Vorteil, da sie deutlich zur Verbesserung des U-Wertes führt.

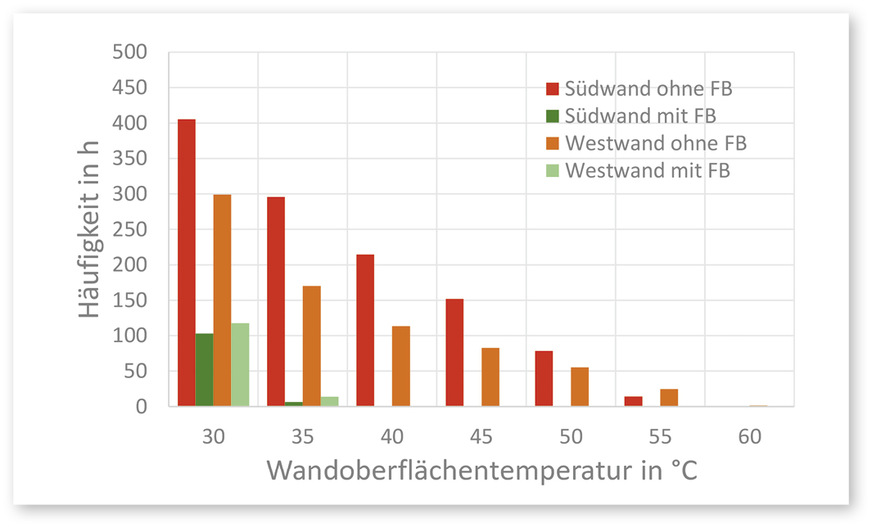

Mit diesen Ergebnissen wurde der Einfluss der Dämmwirkung von Fassadenbegrünung auf die Wärmeverluste eines Gebäudes in Abhängigkeit vom U-Wert der dahinterliegenden Wand berechnet, siehe Abb. 2. Weitere Einflüsse, wie zum Beispiel solare Wärmegewinne oder Wärmeabstrahlung, werden dabei nicht berücksichtigt. Je schlechter die dahinterliegende Wand gedämmt ist, das heißt je größer ihr U-Wert, umso stärker ist die Dämmwirkung der Fassadenbegrünung. Bei gut gedämmten Gebäuden und Neubauten ist der thermische Effekt der Fassadenbegrünung zur Verbesserung des winterlichen Wärmeschutzes somit sehr gering. An der Klimaforschungsstation am CAE in Würzburg werden verschiedene Fassadenbegrünungssysteme unter realen Bedingungen ganzjährig betrachtet, hierzu werden sowohl Temperaturen als auch Feuchten und der Wärmestrom ins Gebäudeinnere gemessen.

Dach- und Fassadenbegrünung – bald im GEG berücksichtigt?

Erste Messergebnisse des Sommers 2023 zeigen, dass Fassadenbegrünungen die Oberflächentemperatur einer Wand deutlich reduzieren (Abb. 3). Dies wirkt sich einerseits positiv auf die Lebensdauer der Fassade aus, da Temperaturspitzen reduziert werden, und verbessert andererseits das Mikroklima vor der Fassade, da diese nicht so heiß abstrahlt. So werden an der Testfassade in Würzburg an einer gut gedämmten Südwand mit U = 0,2W/(m²K) und hellgrauem Außenputz an sonnigen Sommertagen Temperaturreduktionen im Bereich von 20 °C bis 25 °C erreicht. An der Westwand betragen die Temperaturreduktionen sogar bis zu 35 °C.

Weiterhin wurden Messfelder aufgebaut, an denen unterschiedliche Dachbegrünungen ganzjährig unter Realbedingungen thermisch charakterisiert werden. Außerdem soll im Projekt ein Berechnungstool entwickelt werden, das Gebäudeplanern beziehungsweise Fachleuten die thermische Evaluierung von Begrünungssystemen an Gebäuden erlaubt. So soll die potenziell jährlich eingesparte Endenergie standardisierter Gebäudetypen durch den Einsatz der jeweiligen vermessenen Dach- und Fassadenbegrünungssysteme als Kenngröße im Messdatenregister hinterlegt werden. Die gewonnenen thermischen Kenngrößen im Messdatenregister sollen den Weg für eine Berücksichtigung von Dach- und Fassadenbegrünungssystemen im Gebäudeenergiegesetz mitgestalten, soweit dies sinnvoll ist.

Bild: CAE Würzburg

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)