Ausgerechnet im saisonüblichen Flaute-Juni, einem physikalisch windkraftwidrigen Moment im Jahresverlauf, erzeugten die Windenergieanlagen an Land und im Meer nun ein Stromeinspeisevolumen von erstmals im sechsten Jahresmonat mehr als zehn Terawattstunden (TWh). 10.490,3 Gigawattstunden (GWh) oder 10,49 TWh verzeichnete das Stromstatistikportal Energy-charts.de.

Bisher überschritt die Windkrafterzeugung diese statistische Schwelle nur in den Sturm- und Brisen-reichen Herbst-, Winter- und ersten Frühjahrsmonaten. Von September bis April, ausnahmsweise auch schon einmal im Mai, konnte die Erzeugung bisher schon deutlich in den zweistelligen TWh-Bereich anschwellen mit Einspeisevolumen von sogar schon knapp mehr als 20 TWh. In den wärmeren, windärmeren Monaten aber, zu denen in manchen Jahren auch Mai und September gehören, fallen die Werte teils sogar auf nur rund fünf oder gar vier TWh. Und Juni, Juli sowie August wechseln sich mit den schlechtesten Jahreswerten auf diesem Tiefst-Niveau bisher verlässlich ab.

Im nun gerade vergangenen Juni speisten Windenergieanlagen an Land mit jeweils gerundet 8,64 TWh an Land und 1,85 TWh auf See zusammen sogar erstmals nach 2020 wieder mehr Grünstrom in die Stromleitungen ein, als im selben Monat die Photovoltaik (PV). Das ist bemerkenswert, denn die PV hat in den vergangenen Jahren einen besonders starken Ausbau erfahren. Und der Juni ist immerhin der Mitsommer-Monat mit dem höchsten Sonnenstand. So erzeugten die Module nun mit 10,27 TWh etwa 2 TWh mehr als bei den bisherigen beiden besten deutschen PV-Juniernten von 2024 und 2023. Dennoch übertraf die Windkraft dieses Mal die PV.

Dass die Windstromerzeugung ausgerechnet im Juni 2025 so anschwoll, ist reiner Zufall. Oder es darf als ein ironischer Wink der Natur verstanden werden. Denn noch 2024 und 2023 fiel die Stromernte bestenfalls gemäßigt gut oder wie üblich schlecht aus. 7,24 und 5,94 TWh standen voriges und vorvoriges Jahr nach dem 30. Juni jeweils auf dem Zählstrich dieses Monats. Und 2025 ist bisher wohl ein äußerst windarmes Jahr, auf alle Fälle ein Jahr der Windkraftschwäche: Nachdem der im Vergleich zu vorangegangenen Januar-Stromernten ordentlich ausgefallene Januar noch 15,38 TWh Windstrom eingebracht hatte, folgten vier Monate mit Windkraftergebnissen im Bereich von nur knapp sieben bis kaum mehr als neun Terawattstunden.

Video: Experte gibt Tipps zur Planung von Großspeichern

Gutes Grünstromjahr: Die preisdämpfende ausgeglichene Strombilanz der Erneuerbaren-Kraftwerke

Grünstrom boomt – Wind wichtigster Energieträger

So darf der Juni als erster Monat gelten, in dem der jüngste Windkraftausbau der vergangenen Jahre zu einem gewaltigen Erntesprung geführt hat. Die sogenannte Ampelregierung des vorigen Bundeskanzlers Olaf Scholz mit ihrer gemäß Parteifarben rot-gelb-grünen Koalition aus SPD, FDP und Grünen hatte durch ihre beherzte Erneuerbare-Energien-Gesetzgebung die Errichtungen insbesondere von immer mehr sehr großen und leistungsstarken Windturbinen bundesweit ermöglicht. Höhenbegrenzungen fielen. Einige Bundesländer und ihre Gerichte machten sogar sofort neue Flächen von bestehenden Blockaden für Projekte mit modernsten Windkraftanlagen frei. Mit neuem Mut ausgestattete Behörden beschleunigten Genehmigungen. Insbesondere kamen auch sehr junge Windparkvorhaben schon zum Zuge, weil die Signale aus dem Bund so eindeutig dafürsprachen. Und nun genügte offenbar ein nur wenig wieder besseres Windaufkommen. Hieraus gewann der technisch stark aufgebesserte Windturbinenbestand plötzlich so viel mehr Windenergie.

Nicole Weinhold

Auch das Gesamt-Grünstrom-Ergebnis fiel im Juni 2025 dadurch beeindruckend aus. Mit 25,82 TWh Strom aus Erneuerbare-Energien-Quellen schwoll die nachhaltige klimaneutrale elektrische Erzeugung im Land im Vergleich zum Vorjahresmonat um ein weiteres Volumenviertel an. Im Juni 2024 war die Grünstromerzeugung nämlich noch knapp über der 20-TWh-Marke verharrt, im Juni jeweils der Jahre davor hatte die Branche diese Marke mehrmals nur wenig unterboten. So erzeugten die Erneuerbare-Energien-Anlagen im vergangenen Monat mitsamt der Wasserkraft sogar dreimal so viel Elektrizität wie konventionelle Kraftwerke beisteuern konnten oder mussten. Und die seit dem ersten Atomkraft-freien Jahr 2023 immer sehr hohen Netto-Stromimporte im Juni fielen auf nur noch 1,2 TWh zurück.

Dies ist aber nur der unzweifelhaft rein erfreuliche statistische Teil des Juni-Strommix-Ergebnisses. Dieses enthält nämlich zudem einen systemischen Teil, aus dem sich ein Weckruf zum Handeln für die Branche ergibt.

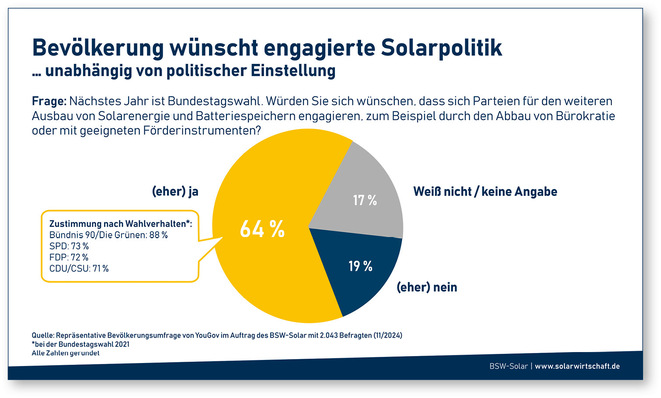

Denn eigentlich versprach die neue schwarz-rote Bundesregierung unter dem heutigen Kanzler Friedrich Merz im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD, dass die Erneuerbaren künftig eine systemische Verantwortung für die Stromerzeugung übernehmen sollen. Die Regierung werde durch neue Gesetze oder Einzelregelungen entsprechende Märkte entstehen lassen, heißt es in dem Vertragstext sinngemäß, damit die Betreibenden der Erneuerbaren-Anlagen ihren Strom entsprechend vermarkten. Auch sollten sie ihre Ausbaupläne zum bestmöglichen Nutzen eines stabilen, verlässlichen Gesamtsystems ausrichten, zum Beispiel im Einklang mit vorhandenen oder geplanten Stromnetzverläufen. Ebenso beispielsweise sollten Betriebskonzepte eine flexible Stromeinspeisung anvisieren, um Erzeugung und Verbrauch und Stromeigenschaften aufeinander abzustimmen, oder um die Einspeisung so zu regeln, dass sie zu guten gleichmäßigen Strom- und Spannungsfrequenzen führt. Auch Zeiten negativer Strompreise wollen die Koalitionäre durch Marktreformen senken, den Ausbau von Stromspeichern zur Verstetigung und Steuerung der Grünstromeinspeisung anregen, eine Umwandlung von Strom in andere Energieträger fördern, die in den Energieverbrauchssektoren Verkehr und Industrieproduktion oder zur Wärmeversorgung zum Einsatz kommen können – insbesondere in Elektrolyse erzeugter grüner Wasserstoff.

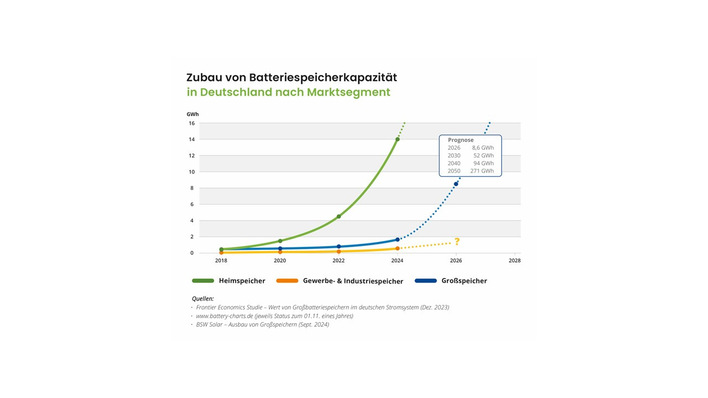

Doch noch lässt die Bundesregierung konkrete Regelungsentwürfe für all diese systemischen Gestaltungen vermissen. Betroffene Akteure zeigen sich bereits ungeduldig: Die Verteilnetzbetreiber verzögerten so genannte Co-Location-Stromspeicher, monierte ein Teilnehmender oder eine Teilnehmende im monatlichen digitalen Infotreff Policy Briefing des Bundesverbands Windenergie am vergangenen Freitag. Batteriespeicher – lost in Regulation, frei übersetzt „netzdienliche Batteriespeicher verloren in falscher, unschlüssiger oder Nicht-Regulierung“ – so nannte das Juristenduo Kerstin Henrich und Sebastian Helmes der Beratungsgesellschaft Dentons einen Vortrag am Dienstag beim Branchentag NRW im nordrhein-westfälischen Neuss. Sie schilderten eindrücklich, inwiefern verschiedenstes und zugleich auch nichts wirklich rechtlich geregelt ist beim netzdienlichen Batterieeinsatz.

Die Erneuerbaren-Branche und ganz speziell ihre Windenergie-Abteilung müsste nun das Juni-Ergebnis zum Anlass nehmen, um die verlässliche Versorgung mit Grünstrom aus ihren Erzeugungsanlagen als eine ihrer wichtigsten aktuellen Anliegen vielfach zu vertreten. Wenn sogar schon die schwächsten Monate des Jahres dank der hohen Erzeugungskapazitäten und der fortgeschrittenen Technik von Windkraft und PV zu einer klaren Grünstromdominanz führen, muss schnell ein umfassender Markt für alle Grünstrom-Produkte und für alle Grünstrom-Systemdienstleistungen entstehen.

Um bald wirklich den Ton vorzugeben, müsste die Grünstrom-Branche aber künftig auch selbst monatlich bilanzieren und erklären können, wann es warum Unterdeckungen im Stromnetz gab, wann die Preise doch wegen eines Erzeugungsüberschusses in die Negativpreiszone gerutscht sind, es also Geld fürs Stromverbrauchen gibt. Und warum es in eigentlich windstarken Monaten abgesehen von einem wetter- oder vielleicht klimawandelbedingten (?) Windmangel so wenig Windstrom gab – und wie eine zukunftsgerechtere Ausstattung unserer Energieinfrastruktur trotzdem mehr Erneuerbaren-Nutzung zulassen könnte.