„Bezüglich Energieeffizienz und Emissionsreduktion im Wohnungsbaubestand werden sich die Unternehmen im Rahmen der Erneuerung beziehungsweise Modernisierung auch weiterhin auf neue effiziente Techniken einlassen müssen“, beschreibt Uwe Ricke-Alder, Vorstand der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft Wiesbaden 1950 (GENO50) die Aufgabe der Wohnungswirtschaft für die Zukunft. Die Wohnungsgenossenschaft zählt 6100 Mitglieder und knapp 3500 Wohnungen. Ein Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit liegt auf der Modernisierung ihres Wohnungsbestands.

„Im Vorfeld einer Sanierung müssen wir genau prüfen, welche technischen Einrichtungen im jeweiligen Projekt als sinnvolle Lösung möglich sind“, fasst Ricke-Adler seine Erfahrungen zusammen. „Das werden in Zukunft eher individuelle Einzellösungen sein, die den jeweiligen Anforderungen an Energieeffizienz und Emissionsreduktion im Wohnungsbaubestand gerecht werden.“ So hat GENO50 unterschiedlichste Projekte umgesetzt: mit Biomasse-Nahwärmenetzen, Kombisystemen aus Solarthermie und Gasbrennwerttechnik sowie Kombinationen von Photovoltaik und Wärmepumpen. In letzterer Lösung sieht Ricke-Adler großes Potenzial.

Bild: 2Power

Grenzen der Wärmepumpe bei der Bestandssanierung

Doch gerade im Bestand sind der Wärmepumpe Grenzen gesetzt. In vielen Fällen reicht die vorhandene Grundstücksfläche nicht aus, um das Erdreich als Wärmequelle nutzen zu können. Der Geräuschpegel, den Luft/Wasser-Wärmepumpen beim Ansaugen der Luft in die Außeneinheit erzeugen, stellt häufig ein Hindernis dar – wenn nicht ein Ausschlusskriterium. Ein weiteres Hemmnis nennt Tobias Reichert, im Unternehmensbereich Modernisierung und Großinstandhaltung der Nassauischen Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft zuständig für Energiekonzepte: „Um die Anlagen wirtschaftlich zu betreiben, sind Arbeitszahlen der Wärmepumpe deutlich über drei notwendig.“ Dies sei bei unsanierten Häusern mit einem hohen Temperaturniveau aber kaum möglich.

Um die Schwierigkeiten zu kompensieren, haben Reichert und sein Kollege Mathias Lupp aus dem Fachbereich Zentrale Technische Aufgaben nun erstmals PVT-Wärmepumpensysteme im Rahmen der Bestandssanierung eingesetzt. „Wir haben die Hoffnung, dass PVT-Anlagen uns in der Kombination mit der Wärmepumpe dabei helfen, das Thema Geräuschemissionen zu lösen und bessere Jahresarbeitszahlen zu erreichen“, begründet Reichert die Entscheidung. „Allerdings sind heute trotz erheblicher Förderungen die Investitionen verglichen mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe deutlich höher.“

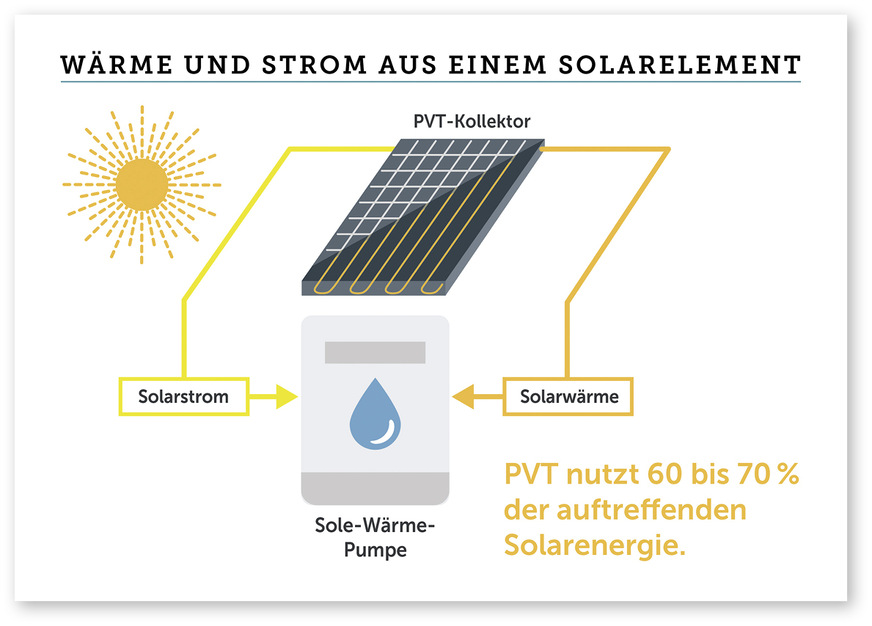

Die Technologie gewinnt über sogenannte PVT-Kollektoren sowohl Strom als auch Wärme aus Sonnenenergie und beliefert damit geräuschlos eine Wärmepumpe. Die wiederum versorgt die Haushalte mit der notwendigen Energie zum Heizen und für die Warmwasserbereitung. Auch eine Kühlung des Hauses wäre bei entsprechender Funktionalität des Systems in den Sommermonaten möglich.

PVT-Wärmepumpensysteme bieten sich bei Vollmodernisierungen an

Die Nassauische Heimstätte besitzt rund 59 000 Mietwohnungen an 128 Standorten in Hessen und Thüringen. Zu jedem energetischen Sanierungsprojekt entwickelt sie eigene Konzepte. In vier Gebäuden mit 100 Wohnungen in der Bürgeler Straße in Frankfurt Fechenheim haben nun erstmals vier PVT-Wärmepumpensysteme ihren Betrieb aufgenommen.

Jeder der vier Gebäuderiegel wurde mit einer autarken Anlage der Firma Giersch Enertech ausgerüstet. Zusammen arbeiten jeweils 72 PVT-Module vom Typ Duo Panel 320 mit einer Gesamtfläche von 119 Quadratmetern und zwei Wärmepumpen vom Typ CTC EcoPart 417, die modulierend bis 20 Kilowatt Nennleistung bringen. Außerdem wurden pro Gebäude zwei Gasbrennwertgeräte mit insgesamt 76 Kilowatt als Zusatzheizung installiert.

Laut Simulation liefert das PVT-Wärmepumpensystem mehr als die Hälfte des jährlichen Gesamtwärmebedarfs eines Gebäuderiegels, den Rest decken die Brennwertkessel. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpen liegt bei 3,8.

Bevor die neuen Systeme installiert wurden, hat die Nassauische Heimstätte die Wohnungen modernisiert. Sie hat dreifachverglaste Fenster eingebaut, ein Wärmedämmverbundsystem mit 16 Zentimeter dicker Dämmung angebracht sowie die Kellerdecke und die oberste Geschossdecke gedämmt. Der jährliche spezifische Heizwärmebedarf beträgt nun 38,4 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Neben der neuen Zentralheizung inklusive zentraler Warmwasserbereitung ist eine kontrollierte Wohnungsabluft installiert worden. Die Vorlauftemperatur liegt nun unter Volllast bei 55 Grad Celsius.

Finanzielle Unterstützung für das Projekt erhielt die Wohnungsgesellschaft aus dem Fördermitteltopf des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Inzwischen hat sich die Fördersituation verbessert. „Seit 2021 können wir über die KfW die kompletten Anlagen und die energetische Ertüchtigung der gesamten Hüllfläche zur Verbesserung der Energieeffizienz fördern lassen“, berichtet Lupp.

Grenzen für den Einsatz von PVT-Wärmepumpensystemen sieht er in den derzeit trotz Förderung hohen Investitionskosten. Trotzdem sei die Technologie vor allem dann prädestiniert, wenn eine Vollmodernisierung anstehe. „Geht es um einen reinen Technikaustausch bei einer Heizungsanlage mit 70 Grad Celsius Vorlauf, kann ich mit diesen Systemen keine lohnende Jahresarbeitszahl erzielen“, lautet seine Bilanz. Auch sollten Bauherren beachten, dass es die Technologie noch nicht von der Stange gibt. „Die Systeme laufen immer nur so gut, wie die Fachleute sie jeweils konzipiert haben, beziehungsweise so gut, wie die Steuerung programmiert wurde.“ Mit zunehmender Marktdurchdringung werde sich das aber schnell bessern.

Sanierungskonzept kombiniert PVT mit Nahwärme

Als Pionier beim Einsatz von PVT-Wärmepumpensystemen kann sich auch die Berliner Degewo bezeichnen. Sie zählt mit rund 75 000 Wohnungen und mehr als 155 000 Quadratmetern Gewerbeflächen bundesweit zu den größten Konzernen der Wohnungswirtschaft. Teil des Sanierungskonzepts für ein Mehrfamilienhaus in Berlin-Lankwitz ist eine PVT-Wärmepumpenanlage. 1954 erbaut, umfasst das Gebäude über acht Stockwerke insgesamt 64 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 3733 Quadratmetern.

Die Degewo strebte eine maximal mögliche Energiegewinnung über die Gebäudehülle durch den Einsatz von PV- und PVT-Kollektoren auf dem Dach und an der Fassade an. Die Wärme aus der 188 Quadratmeter großen PVT-Anlage dient als Energiequelle für zwei Sole-Wärmepumpen sowie zur Regeneration eines teilweise wärmegedämmten Niedertemperatur-Erdreichspeichers. 121 2Power-Module von PA-ID Process kommen zum Einsatz. Die Wärmepumpen versorgen die Wohnungen mit Heizwärme und Warmwasser. Im Winter ergänzt der bestehende Anschluss an das örtliche Nahwärmenetz die Versorgung.

Die Steuerung sieht vor, dass die Nahwärme vorrangig das Warmwassersystem versorgt. Auf diese Weise lässt sich die Heizungswärmepumpe über die Wintermonate durchgängig bei niedrigeren Temperaturen betreiben, was die Effizienz verbessert. Das Konzept zahlt sich aus: Die Jahresarbeitszahl liegt bei 3,8, während Brauchwasser über das Jahr mit einer Jahresarbeitszahl von nur 2,9 bereitgestellt wird.

Die komplexe Sanierung wurde von Januar 2016 bis Juni 2017 durchgeführt und von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin wissenschaftlich begleitet. Projektziele waren die Transformation des Gebäudebestands im Einklang mit den energiepolitischen Vorgaben wie der Treibhausgasneutralität 2050 sowie die weitgehende Eigenversorgung mit Wärme und Hausstrom. Dabei sollten unterschiedlichste innovative Technologien in einem Reallabor kombiniert werden, mit dem Ziel eines maximalen Erfahrungs- und Erkenntnisgewinns, niedriger Energiekosten bei hohem Raumkomfort sowie einer zukunftsfähigen und langfristig nachhaltigen Bestandssanierung.

Im Rahmen der Sanierung wurde zunächst der Niedrigenergiehausstandard umgesetzt. Dies erforderte einen temporären Auszug der Mieter und umfasste eine Verdopplung der Fassaden- und Dachdämmung, den Austausch der Fenster, den Einbau einer kontrollierten mechanischen Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung sowie eine Minimierung von Wärmebrücken. Um das Heizen auf einem niedrigen Temperaturniveau zu ermöglichen, wurden die Wohnungen mit Kapillarrohrmatten als Deckenheizung ausgestattet.

Für den Einbau der Deckenheizungen musste die Wohnungsgesellschaft das Gebäude komplett entmieten. „Das machen wir normalerweise bei einer Bestandssanierung nicht, weil das viel zu teuer ist“, erklärt Volker Ries, Energiemanager von der Konzerntochter Degewo Netzwerk. Doch es hat sich gelohnt: Nach der Sanierung benötigt der Betrieb des Gebäudes 70 Prozent weniger Energie und verursacht 80 Prozent weniger an CO₂-äquivalenten Emissionen.

Bild: www.passivhaus.de

Dänischer Pavillon demonstriert Gebäudestandard der Zukunft

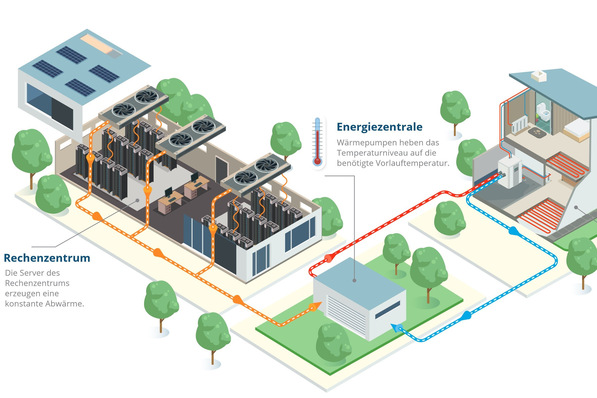

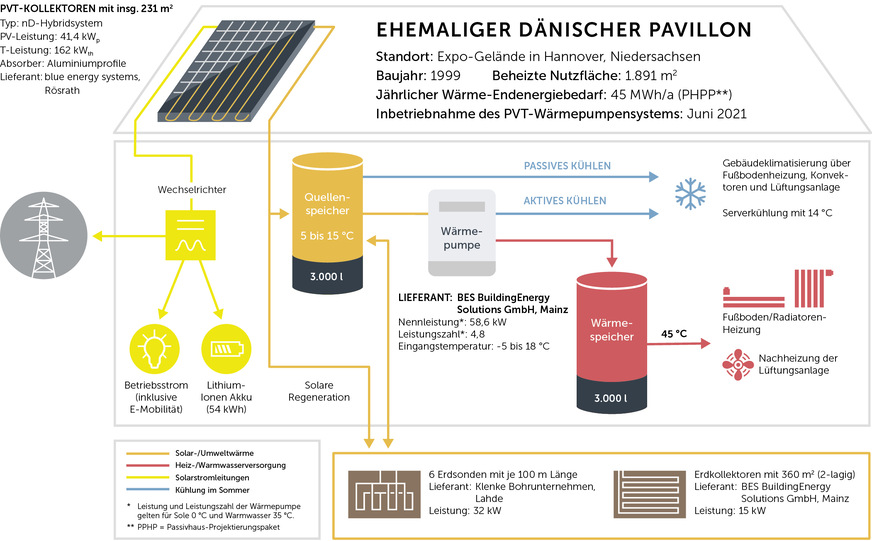

20 Jahre nach der Expo 2000 in Hannover strahlt der ehemalige Dänische Pavillon wieder Innovationskraft aus. Carsten Grobe, sein neuer Besitzer, sanierte mit seinem Architektur- und TGA-Planungsbüro den fast 2000 Quadratmeter großen Gebäudekomplex mit Büro-, Schulungs- und Veranstaltungsflächen zu einem ökologischen Vorzeigeprojekt. Durch die energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle und den Einbau einer Lüftungsanlage mit effizienter Wärmerückgewinnung konnte er den spezifischen Heizwärmebedarf des Bürogebäudes auf 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr senken und die gesetzlichen Neubaustandards deutlich unterbieten. Den geringen Restenergiebedarf kann er nahezu vollständig über erneuerbare Energien decken.

Das Herzstück der Gebäudetechnik für Heizen und Kühlen und zur Stromerzeugung bilden die gebäudeintegrierte PVT-Anlage von Blue Energy Systems, das sogenannte nD-Hybridsystem, auf dem Dach des Hauptgebäudes und eine Sole/Wasser-Wärmepumpe. Von der insgesamt 325 Quadratmeter großen PV-Anlage mit einer Nennleistung von 61 Kilowattpeak sind 230 Quadratmeter mit thermischen Absorberfeldern hinterlegt. Das nD-Hybridsystem bietet durch seinen modularen Aufbau die Möglichkeit, individuell rahmenlose Photovoltaikmodule zu wählen und gewährt durch die Gebäudeintegration ein ästhetisches und einheitliches Erscheinungsbild.

Die 60-Kilowatt-Wärmepumpe fungiert als monovalenter Wärme- und Kälteerzeuger und erreicht nach dynamischen Simulationsberechnungen eine Jahresarbeitszahl von 4,9. Ein 3.000 Liter fassender Quellenspeicher, der sowohl vom Dach als auch aus dem Erdreich Wärme aufnimmt und die Wärmepumpe ganzjährig mit Energie versorgt, dient gleichzeitig als Kältespeicher für die Gebäude- und Serverkühlung.

Im Heizbetrieb kann die Anlage wahlweise Wärme von den PVT-Kollektoren oder über sechs 100 Meter lange Erdwärmesonden und 360 Quadratmeter doppellagige Erdwärmekollektoren beziehen. Auch eine passive Kühlung erfolgt über die PVT-Kollektoren und das Erdreich. Die Regelung wählt die Energiequelle bzw. -senke aus, die das beste Temperaturniveau bietet. Die solare Regeneration durch die PVT verhindert ein Absinken der Erdreichtemperaturen und stellt dadurch einen energieeffizienten Wärmepumpenbetrieb sicher.

Ein eigenes Betriebsmonitoring soll die Effizienz stetig überwachen und das System weiter optimieren. Eine der Zielsetzungen ist, im Betrieb eine Jahresarbeitszahl von über fünf zu erreichen. Das sollte zu schaffen sein mit der PVT, der stillen Energiequelle.

Bild: IntegraTE

Welche Vorteile PVT-Wärmepumpensysteme im Wohnungsbau bieten

Ein PVT-Kollektor liefert viermal mehr Energie als ein PV-Modul

Ein PVT-Kollektor erzeugt aus Solarstrahlung sowohl Strom als auch Wärme. Dazu wird hinter das Photovoltaikmodul ein Rohrregister montiert, das ein Wärmeträger durchfließt. Das Rohrregister besteht aus Aluminium, Kupfer oder Kunststoff und ist mit dem PV-Modul entweder fest verklebt, laminiert oder in den Rahmen eingeklemmt. Der thermische Absorber nimmt die Abwärme der Photovoltaikmodule und die Umgebungswärme auf und stellt sie einer Wärmepumpe als Wärmequelle zur Verfügung. Auch der Solarstrom lässt sich zum Betrieb der Wärmepumpe einsetzen.

Die effiziente Flächennutzung, das einheitliche Erscheinungsbild, die geräuschlose Arbeitsweise und die Verbesserung der Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe durch die Sonnenenergienutzung vom Dach bieten PVT-Kollektoren als wesentliche Vorteile. Übers Jahr hinweg produzieren sie darüber hinaus etwa viermal mehr Gesamtenergie, also Wärme und Strom, als eine Photovoltaikanlage mit der gleichen Fläche.

Nutzer:innen profitieren nicht nur von dauerhaft niedrigen Betriebskosten, sondern auch von einer lokal emissionsfreien Heizung ohne Feinstaub, die im Vergleich zu einem Gas-Brennwertgerät nur etwa halb so hohe CO₂-Emissionen verursacht und anders als eine Luft-Wärmepumpe geräuschlos arbeitet.

Bild: IntegraTE

Über IntegraTE

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Initiative IntegraTE will den Bekanntheitsgrad der energieeffizienten PVT-Technologie steigern. Mit dem Fraunhofer ISE in Freiburg, dem Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung der Universität Stuttgart und dem Institut für Solarenergieforschung Hameln sind dafür seit Dezember 2019 gleich drei wissenschaftliche Partner gemeinsam am Start. Darüber hinaus unterstützen der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie, der Bundesverband Solarwirtschaft und der Bundesverband Wärmepumpe sowie zwölf Industriepartner und die Bielefelder Agentur Solrico das Projekt.

Ziel der für drei Jahre angelegten Initiative ist es, den Status quo der aktuell verfügbaren und eingesetzten PVT-Wärmepumpensysteme zu ermitteln, diese in Bezug auf ihre Energieeffizienz, CO₂-Einsparung und Wärmegestehungskosten zu bewerten und über spezielle Tools eine Vergleichbarkeit gegenüber alternativen Energieversorgungssystemen herzustellen. Darüber hinaus gehören das Monitoring und die Optimierung bestehender PVT-Wärmepumpenanlagen sowie die Konzeption und Umsetzung von Marketingmaßnahmen zu den Arbeitsinhalten der Projektpartner. www.wp-monitoring.de/integrate