Obschon das Einsparpotenzial riesig ist, kommt die kontrollierte Wohnungslüftung im Gebäudebestand bis heute nicht so recht in Gang. Das mag an der Unkenntnis liegen, welche gewichtige Rolle die Abwärmeverluste bei einer unkontrollierbaren Fensterlüftung einnehmen. Selbst wenn Altbauten alle Forderungen des Gebäudeenergiegesetzes erfüllen, können – verschiedenen Studien zufolge – die Lüftungswärmeverluste bis zu 50 Prozent betragen.

Diese Zahl faktisch zu belegen und sie objektweise in der Beratung vorab einzugrenzen, ist für Energieberaterinnen und Planer schwierig. Abhilfe beziehungsweise mehr Einsicht beim Kunden kann hier eine direkt mit dem Kennwert von Wärmepumpen vergleichbare äquivalente Leistungszahl der Wärmerückgewinnung von zentralen oder dezentralen Lüftungsanlagen schaffen. Im Fall typischer Altbauwohnungen in Mehrgeschossbauten läge dieser COP-Wert zwischen elf und 25, die Leistungszahl von Wärmepumpen hingegen nur bei etwa drei bis sechs [1]. Hinzu kommt, dass eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) ihre höchsten äquivalenten Leistungszahlen bei sehr niedrigen Außentemperaturen erreicht, also genau dann, wenn die Leistungszahlen der Luft/Wasser-Wärmepumpen in den Keller gehen.

Somit ist leicht zu verstehen, dass eine Lüftungsanlage mit WRG ein ideales gebäudetechnisches Komplementärsystem zu Wärmepumpen darstellt, das zudem insbesondere in der dunklen und windarmen Winterzeit („Dunkelflaute“) das Stromnetz zu entlasten versteht. Hochgerechnet auf die gesamte Wohnfläche in Deutschland ergäbe sich demnach eine Reduzierung der Netzbelastung um vier bis 9,8 Gigawatt in der Dunkelflaute, wenn nur die Hälfte aller Wohnungen eine WRG beim Thema Lüftung aufwiese.

Das unterschätzte Potenzial der Lüftungsabwärme

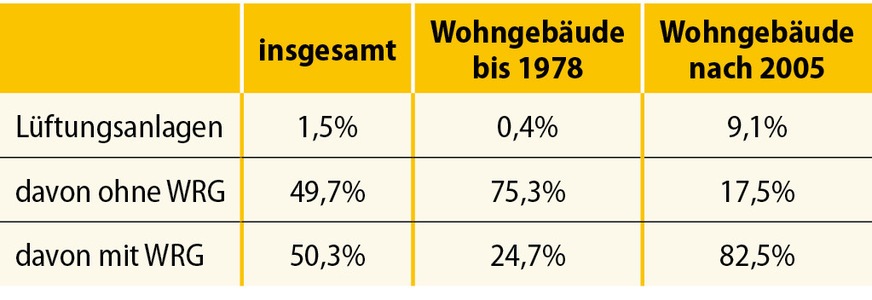

Es ist schon in gewissem Maße widersinnig, einerseits enorme Anstrengungen und Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien zu stecken, hingegen aber die damit erzeugte Energie zum Fenster hinaus zu lüften und die Abwärmenutzung der Raumluft somit als „Energieeinsparmöglichkeit 2. Klasse“ abzuwerten. Dass derzeit geschätzt lediglich weniger als fünf Prozent des gesamten Wohngebäudebestands mit WRG-Anlagen ausgerüstet sind [2], zeigt auf, welches Potenzial noch brach liegt: Bei einer Nachrüstung mit entsprechenden Anlagen für die kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) in 30 Prozent des Wohnungsbestandes ließen sich bis zu 22 Terawattstunden pro Jahr an Primärenergie einsparen.

Die Notwendigkeit, im Bestand verstärkt die KWL in den Fokus zu nehmen, ergibt sich auch aus dem Verschieben der anteiligen Wärmeverluste nach einer energetischen Gebäudesanierung: So verringert sich bei zunehmender Luftdichtheit eines Gebäudes zwar dessen allgemeiner Transmissionswärmebedarf, jedoch erhöhen sich dann die alljährlichen Energieverluste infolge weiterhin manueller Lüftung anteilig um 24 bis hin zu 50 Prozent bei Erreichen des Niedrigenergiehausstandards. Lüftungstechnologien mit WRG vermeiden einen Großteil dieser Verluste – im Falle des Passivhausniveaus bis zu 83 Prozent [3].

Viele Prämissen im Bestand

Die Hemmnisse und Vorbehalte gegenüber Lüftungsanlagenkonzepten mit WRG sind vielfältig, basieren jedoch im Wesentlichen auf Informationsdefiziten, bestärkt durch mangelhaft umgesetzte Beispiele, falsche Nutzung und wegen Unsicherheiten hinsichtlich geeigneter Konzepte, Systeme und Produkte sowie aufgrund der fehlenden Kostentransparenz. Außerdem lehnen viele Bewohner, zumeist Mieter, die damit verbundenen Belastungen – Schmutz, Lärm und die generellen baulichen Beeinträchtigungen – ab, weshalb sich Wohnungsunternehmen oft davor scheuen, eine KWL bei energetischen Sanierungen in Betracht zu ziehen. Und das, obwohl die davon betroffenen Bereiche wie Bäder, Küche, Flure, Fenster, Wohnungstüren ohnehin baulich „angefasst“ werden.

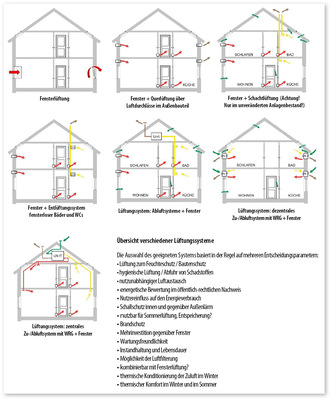

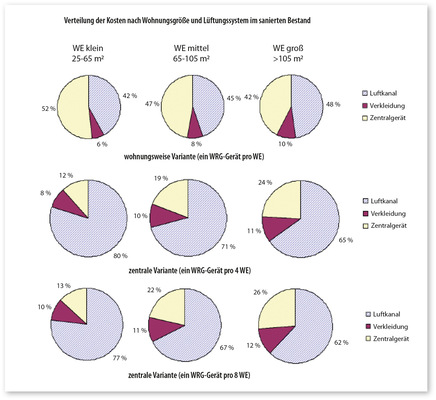

Im Gebäudebestand entscheiden aber auch die Platzverhältnisse in den Wohnungen und in den Treppenhäusern, ob beziehungsweise was für ein Lüftungssystems mit WRG infrage kommt. Grundsätzlich sollte in Altbauten ein möglichst kurzes Kanalnetz angestrebt werden, um den Aufwand für begleitende Arbeiten wie das Abhängen von Decken und die Bekleidung der Kanäle zu minimieren. Auch sollte die Lüftungsanlage idealerweise vom Treppenhaus, dem Keller oder dem Dach oder anderen Bereichen frei zugänglich sein, um die Technik jederzeit und unkompliziert warten zu können.

Wenn sich aber Eigentümer bei der Sanierung von Einfamilien- und/oder Geschosswohnungsbauten für eine Lüftungsanlage mit WRG entscheiden, dann sollte diese auch maximal energieeffizient sein und einen Wärmebereitstellungsgrad von über 75 Prozent aufweisen. Im Gegenzug sollte die elektrische Leistungsaufnahme kleiner 0,45 Watt pro Kubikmeter betragen. Weitere Anforderungen und Empfehlungen hierzu finden Sie in [4].

Einfluss der Grundrisse

Einen wesentlichen Einfluss auf die Wahl des Lüftungskonzepts beziehungsweise die Anordnung der einzelnen Komponenten haben die jeweils vorgefundenen Grundrisse. In zahlreichen Altbauten grenzen die Schlafräume nicht unmittelbar an Ablufträume – dazwischen liegen häufig andere Wohnbereiche oder Flure. In solchen Fällen lässt sich nach dem Prinzip der gerichteten Durchströmung eine sogenannte Kaskadenlüftung erzeugen, indem die Zuluft ohne Installation eines Kanalnetzes innerhalb der Wohnung von den Schlafzimmern in die dazwischen liegenden Bereiche überströmt und von dort aus zu den Ablufträumen – Küche, Bad – gelangt. In den dazwischen liegenden Räumen braucht es keinen Zuluftauslass. Die Luftqualität wird nicht eingeschränkt, da sich die Bewohner entweder im Schlafzimmer oder aber im Wohnbereich aufhalten.

Auch aktive Überströmer können die Kanalnetze innerhalb der Wohnung deutlich reduzieren, indem man ausschließlich den zentralen Flur mit Zuluft versorgt. Ein weiteres Zuluftverteilnetz erübrigt sich, da die oberhalb der Türen angeordneten Überströmer die angrenzenden Zulufträume auch bei geschlossener Tür mit Frischluft versorgen. Ein kurzes Abluftnetz entlüftet die Wohneinheit und sorgt somit auch für den Luftaustausch im Flur.

Zentrale oder dezentrale Lösung?

Sind die Ablufträume an einer Fassadenseite angeordnet und die Zulufträume liegen auf der entgegengesetzten Gebäudeseite, bietet sich eine gebäudezentrale Lüftungsanlage an, wenn sich ein geeigneter Aufstellort für das Lüftungsgerät findet, beispielsweise im Keller, im Dachgeschoss oder auf dem Dach. Die Kanäle können dann wohnungsweise beziehungsweise raumweise vertikal verzogen werden. Ideal ist es, wenn sich ein nicht mehr genutzter Kaminschacht nutzen lässt. Die Anforderungen an den Brandschutz lassen sich damit vergleichsweise einfach erfüllen. Lediglich zum Sammelkanal hin sind Brandschutzklappen erforderlich. Eventuell verbleibende einzelne Zulufträume können mit Hilfe eines aktiven Überströmers mit Mischluft aus dem Flur versorgt werden.

Auch bei Grundrissen mit innenliegendem Badezimmer ist eine Zentrallösung denkbar. Einziger Unterschied: Das innenliegende Bad müsste über den – sowieso vorhandenen – Schacht entlüftet werden. Je nach Platzverhältnissen und Grundrissen ist ein erweiterter Schacht mit zusätzlicher vertikaler Verlegung des Zuluftkanals für manche Zimmer zu prüfen. Ebenfalls zu klären sind die Platzverhältnisse für wohnungsweise Einzelkanäle für Abluft und Zuluft im Schacht. Ein Sammelkanal für Zuluft und Abluft mit geschossweisen Abzweigen würde Brandschutzklappen in jedem Geschoss vorschreiben (je nach Umsetzung in der Geschossdecke oder in der Schachtwand).

Dezentrale Lüftungskonzepte bieten sich an vor allem, wenn die Ablufträume an gegenüberliegenden Fassaden angeordnet sind. Bei der Wartung vom Treppenhaus aus gilt es, einige brandschutztechnische Aspekte zu berücksichtigen: Eine baurechtlich notwendige Treppe in einem Mehrfamilienhaus muss die nutzbare Laufbreite von mindestens einem Meter aufweisen. Das heißt, Lüftungsgeräte, die in einer Treppenhauswand installiert werden, müssen schmal sein beziehungsweise in die (vorgefertigte?) Fassade integriert werden. Der Abschluss zum Treppenhaus hin muss in F90-Qualität ausgeführt werden. Wartungsklappen, welche dauerhaft Zugang zum Gerät sicherstellen, müssen ebenfalls in F90-Qualität ausgeführt werden.

Anforderungen an die Bestandssanierung erfordern generell speziell angepasste Lösungen, dabei ergeben sich zuweilen Synergien mit der industriellen Vorfertigung. Wichtig ist es, die Effizienz, die Qualitätssicherung sowie die Kosten im Auge zu behalten.