Eine Kühllastberechnung für Gebäude wird immer wichtiger. Höhere Kosten für den Betrieb und die Wartung von Kälteanlagen, immer häufigere Hitzeperioden und steigende Komfortansprüche tragen dazu bei. Allerdings ist der Rechenaufwand gestiegen, denn berechnet wird gemäß der VDI 2078:2015-06 [1] und der VDI 6007:2015-06 [2] stündlich über einen längeren Zeitraum.

Diese dynamische Berechnung kann mehr Einflussfaktoren berücksichtigen, ist aber auch aufwendiger. So reicht etwa eine U-Wertangabe für Bauteile nicht mehr aus, denn auch deren Speicherfähigkeit und andere Parameter gehen in die Berechnung ein. Wer die Kühllastberechnung mit anderen energetischen Berechnungen kombiniert – etwa mit der Erstellung von Energieausweisen oder Simulationen – kann Daten mehrfach verwenden und Berechnungsabläufe rationalisieren.

Was Kühllast-Software leisten kann

Über viele Jahre wurden Klimaanlagen nach der Grundfläche, dem Raumvolumen oder mithilfe überschlägiger Kalkulationsblätter ausgelegt. Dabei wurden die Anlagen nicht auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer, die Besonderheiten des Gebäudes und andere Randbedingungen zugeschnitten, sondern – um auf der sicheren Seite zu liegen – in der Regel überdimensioniert. Das hat sich nicht nur bei den Anlagenkosten, sondern auch über einen höheren Energieverbrauch bei den Betriebskosten bemerkbar gemacht.

Kühllast-Berechnungsprogramme ermöglichen eine individuelle Auslegung und Optimierung. Sie berechnen wichtige Werte wie die Kühllast, die Raumlufttemperatur, die operative Temperatur sowie den Energiebedarf, den Temperaturverlauf oder die Verbrauchskosten. Teilweise erstellen sie eine Feuchtebilanzierung. Ihre Berechnungsdaten geben sie in Berichten und Reports aus.

Da sämtliche Randbedingungen frei definiert werden können, lassen sich viele Fragen beantworten: Welche Lasten entstehen, wenn die Temperatur nur während der Bürozeiten vorgegeben wird? Lässt sich die Kühllast mit dem natürlichen Luftwechsel nennenswert senken? Lässt sich auf eine Klimatisierung verzichten, wenn beispielsweise die Eigenverschattung optimiert wird? Die Vielzahl und Vielfalt der Fragen macht deutlich, dass aktuelle Kühllast-Rechner nach VDI 2078 und VDI 6007 sehr flexibel sein müssen.

Wie die Kühllast berechnet wird

Eine präzise grafische Definition der Raum- und Gebäudegeometrie per 3D-Editor respektive DXF-, IFC- oder gbXML-Datenimport ist Voraussetzung für eine exakte thermisch-dynamische Simulation. Verfügt das Berechnungsprogramm über eine direkte CAD-Schnittstelle oder ist die Berechnung in eine CAD-Software integriert, vereinfacht das eine interaktive Optimierung des Gebäude-, Fassaden- und Verschattungskonzepts.

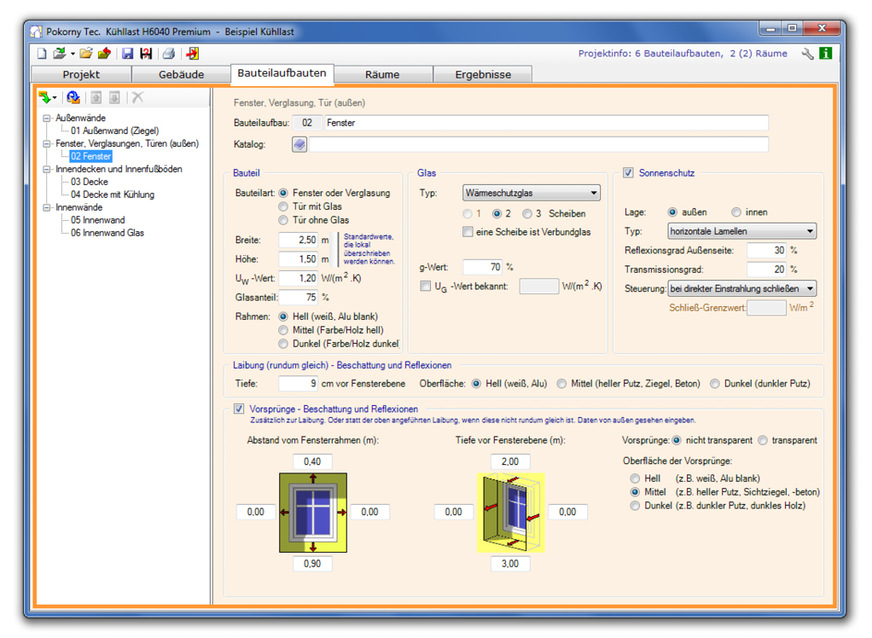

Den Raum- und Gebäudegeometrien werden anschließend alle für die Kühllast relevanten Daten zugeordnet. Dazu zählen neben den U-Werten der einzelnen Baumaterialien der Schichtaufbau von Bauteilen. Dabei werden das Material, die Materialstärke sowie die Reihenfolge inklusive aller bauphysikalischen Eigenschaften erfasst und zugewiesen.

Anschließend werden innere und äußere Lasten definiert. Innere Kühllasten berücksichtigen die Wärmeabgabe durch Beleuchtung, Geräte und Personen oder den Wärmestrom von Nachbarräumen. Zu den äußeren Raumbelastungen gehören die Transmission durch Außenwände, Dächer, Fenster oder Fußböden, ferner die Sonnenstrahlung auf Außenwände und Dächer, aber auch der Energieeintrag durch Sonnenstrahlung sowie der Außenluftwechsel über Fenster, Fugen und Türen.

Bei der Eingabe von Lastprofilen für innere Lasten oder die Anlagennutzung unterscheiden die Programme zwischen Arbeitstagen und Nicht-Arbeitstagen und der tatsächlichen Raumnutzung pro Wochentag. Die Kühllast wird nach neuer VDI 2078 für den Auslegungstag (Cooling Design Day, CDD) mit maximaler Außentemperatur unter Berücksichtigung von normierten Nutzungsbedingungen ermittelt, dem eine mehrtägige Anlaufperiode (Cooling Design Period, CDP) mit einer Abfolge von Arbeits- und Nichtarbeitstagen zum Einschwingen des thermischen Zustandes vorgeschaltet ist. Die CDP besteht aus einer vierzehntägigen Vorberechnung mit bedeckten und/oder bewölkten Tagen und einer viertägigen Anlaufberechnung mit sonnigen Tagen und kontinuierlich ansteigender Außentemperatur. Diese Berechnungsstrategie des „aperiodischen Einschwingens“ gleicht unter anderem das unterschiedliche thermische Verhalten von Räumen aus.

Bild: Pokorny Technologies

Welche weiteren Faktoren einfließen

Die Kühllast lässt sich auch durch bauliche Maßnahmen optimieren. Dazu können die Programme Fassadenkonstruktionen und Sonnenschutzeinrichtungen erfassen. So lassen sich individuelle Fenster und Fassaden über frei kombinierbare Elemente für Hinterlüftung, Sonnenschutz und Verglasung eingeben. Das der VDI 6007-3 zugrundeliegende Modell liefert dazu Strahlungswerte für horizontale und beliebig geneigte Flächen, einschließlich eventueller Sonnenschutzeinrichtungen. Gängige Verglasungsarten und Sonnenschutzsysteme können über Standardwerte für unterschiedliche Verglasungsarten, zweischalige durchlüftete oder nicht durchlüftete Fassaden direkt ausgewählt werden.

Da die Anlagenkomponenten mit dem Gebäudemodell gekoppelt sind, lassen sich auch thermoaktive Bauteilsysteme (TABS) respektive Flächenkühlsysteme abbilden. Dazu wird die Kühllast in Konvektiv- und Strahlungsanteile aufgeteilt. Die Leistungsabgaben werden abhängig von der Systemart, der Systemtemperatur und eventuellen Begrenzungen betrachtet und dynamisch berechnet. Da auch die Regelstrategie der installierten haustechnischen Anlagen einen wesentlichen Einfluss auf die Kühllast hat, lassen sich auch regelungstechnische Auswirkungen überprüfen und optimieren.

Neben der maschinellen Lüftung berücksichtigen die Programme die Fensterlüftung und die Veränderung des Wärmeeintrags bei Fensterlüftung mit Sonnenschutz. Die Tatsache, dass sich innerstädtische Bereiche stärker aufheizen und dadurch einen erhöhten Kühl- oder Lüftungsbedarf voraussetzen, können sie über höhere Tagesmitteltemperaturen und eine geringere Nachtabkühlung erfassen.

Voraussetzung einer exakten Berechnung sind Klimadaten für den jeweiligen Objektstandort. Daher stellen die Programme für Standorte innerhalb, aber auch außerhalb des Geltungsbereichs der VDI 2078 die entsprechenden Klimadaten für Einstrahlung, Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit in stündlicher Auflösung für den Zeitraum eines Jahres bereit. Die Verschattung durch den Horizont, durch Häuser oder Bäume sowie die Eigenverschattung lässt sich erfassen. Teilweise ermöglicht ein grafischer Verschattungseditor eine geometrisch exakte Definition individueller Verschattungseinrichtungen, sodass sich der Einfluss auf die Kühllast realistisch berechnen lässt.

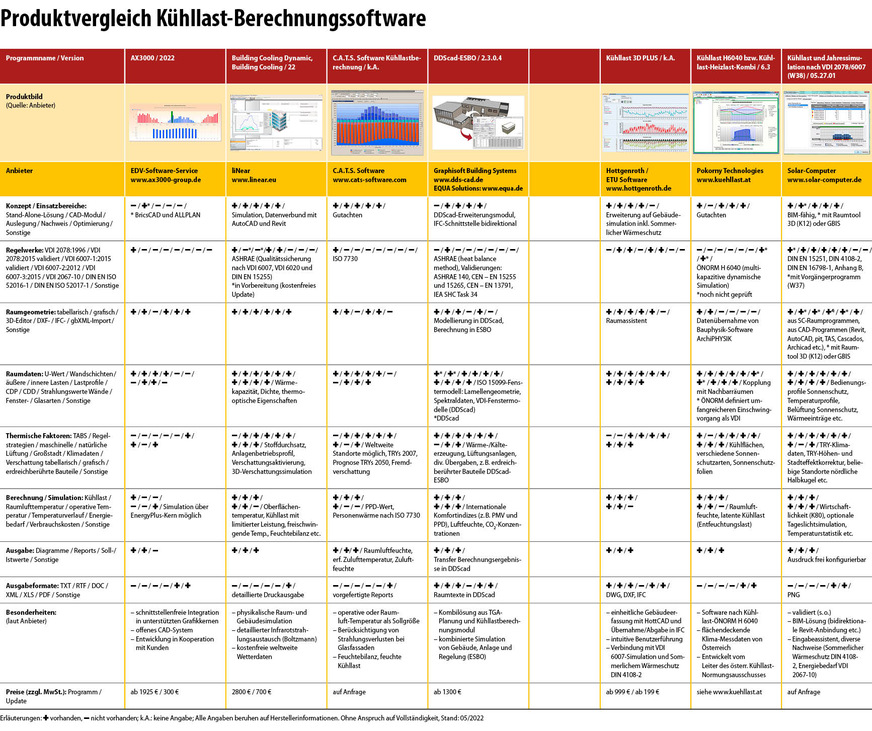

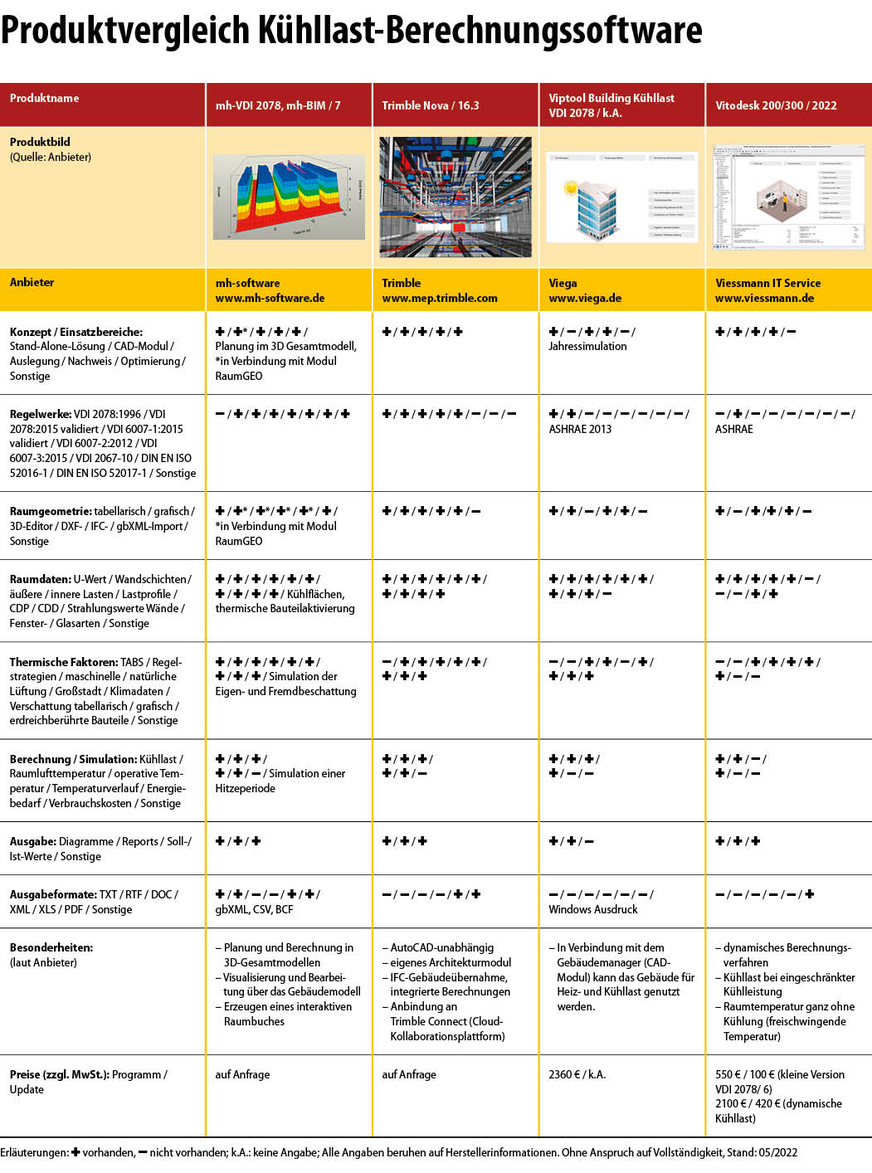

Welche Kühllast-Rechner es gibt

Trotz oder gerade wegen der Komplexität des Themas: Kühllast-Berechnungsprogramme gibt es viele. Kostenlose Online-Rechner oder Excel-Berechnungstools von Anlagenherstellern dienen Fachhandelspartnern oder Endverbraucher:innen der überschlägigen Abschätzung in einer frühen Projektphase. Sie orientieren sich teilweise am Kurzverfahren der alten VDI 2078 von 1996. Die Mehrzahl der in der Marktübersicht vertretenen, kommerziellen Programme von Softwareherstellern rechnet nach der alten VDI 2078:1996-07, der aktuellen VDI 2078:2015-06, der österreichischen ÖNORM H 6040 sowie der US-Norm ASHRAE.

Dazu gehören sowohl eigenständige, separat lauffähige Programme (Stand-Alone) als auch in CAD- oder Gebäudesimulationsprogramme integrierte Berechnungsmodule, die das jeweilige Basisprogramm voraussetzen. Kühllast-Berechnungsprogramme für Fachplaner:innen dienen vor allem der Auslegung, dem Nachweis und der Optimierung von klima- und lüftungstechnischen Anlagen, Gebäuden, Fassaden oder Verschattungseinrichtungen. Die Software-Preise liegen zwischen 500 und 2000 Euro und mehr, teilweise zuzüglich einer CAD-Software. Die Kosten für Updates/Upgrades variieren stark.

Welche Vorteile validierte Software bietet

Um Anwender:innen eine gewisse Sicherheit zu bieten, wurde mit den aktuellen Richtlinien VDI 2078 und VDI 6007 erstmalig ein Validierungsverfahren für Berechnungsprogramme eingeführt. Dazu dokumentieren sie in ihrem Anhang 28 Testbeispiele mit detaillierten Daten zu Anlagentechnik, Baustoffschichten, Klima, Raumgeometrien, Regelstrategien und weitere Randbedingungen sowie relevante Ergebnisse. Die Testbeispiele sind so ausgewählt, dass sie auch eine Validierung des US-amerikanischen Ingenieurverbands ASHRAE enthalten.

Eine Software gilt dann als validiert, wenn sie die Testbeispiele eindeutig und vollständig innerhalb der vorgegebenen engen Toleranzen für Temperaturen und Lasten einhalten kann. In einer Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 bestätigt der Hersteller, die Validierung nach VDI 2078, Abschnitt 9 erfolgreich durchgeführt zu haben und die Validierungsdateien aller 28 Testbeispiele mit der Software in nachrechenbarer Form auszuliefern. Die Konformitätserklärung sollten sich Interessierte am besten schriftlich vorlegen lassen, denn bei einer nicht korrekten Validierung haftet der Programmhersteller für Berechnungsfehler, die auf Mängel im Rechenkern der Software zurückzuführen sind.

Weitere Programme und Anbieter

CoolTool Kühllastberechnung (www.cooltool-software.com), Dynamische Kühllastberechnung VDI 2078 (www.sss2000.de), Gebsimu (www.gebsimu.de), IDA ICE, ESBO (www.equa.de), RAUWIN Building Cooling (www.rehau.de/raucad), RUCON-Klima (www.tacos-gmbh.de), TGA-KW (www.icesoftware.de)

Regelwerke und Quellen

[1] VDI 2078: Berechnung der thermischen Lasten und Raumtemperaturen (Auslegung Kühllast und Jahressimulation), Beuth/Berlin, Juni 2015

[2] VDI 6007 Berechnung des instationären thermischen Verhaltens von Räumen und Gebäuden – Blatt 1: Raummodell (Juni 2015); Blatt 2: Fenstermodell (März 2012); Blatt 3: Modell der solaren Einstrahlung (Juni 2015), Beuth/Berlin

[3] VDI 2067-10: Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen - Energiebedarf von Gebäuden für Heizen, Kühlen, Be- und Entfeuchten, Beuth/Berlin, September 2013

[4] VDI 6020-1: Anforderungen an Rechenverfahren zur Gebäude- und Anlagensimulation – Gebäudesimulation, Beuth/Berlin, Mai 2001

[5] DIN EN ISO 52016-1: Energetische Bewertung von Gebäuden – Energiebedarf für Heizung und Kühlung, Innentemperaturen sowie fühlbare und latente Heizlasten – Teil 1: Berechnungsverfahren (ISO 52016-1:2017), Beuth/Berlin, April 2018

[6] DIN EN ISO 52017-1: Energieeffizienz von Gebäuden – Fühlbare und latente Wärmelasten und Innentemperaturen – Teil 1: Allgemeine Berechnungsverfahren (ISO 52017-1:2017), Beuth/Berlin, April 2018

[7] DIN EN ISO 7730: Ergonomie der thermischen Umgebung – Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit, Beuth/Berlin, Mai 2006

[8] Rosendahl, E.: Neue Kühllastregeln ermöglichen Planern effizienteres Arbeiten: Kühllast und Simulation nach der neuen VDI-Richtlinie 2078, aus: IKZ-Haustechnik 8/2012, Strobel-Verlag, Arnsberg

[9] Holzschuh, M.: Keine Angst vor der neuen Kühllast, aus: TGA-Fachplaner 09/15, Gentner, Stuttgart, Webcode: 672197

Was unter einer „Kühllast“ zu verstehen ist

Die Kühllast beschreibt die erforderliche Kälte- oder Wärmeleistung einer klima- und lüftungstechnischen Anlage, um eine vorgegebene Raumlufttemperatur zu erreichen oder einzuhalten. Sie setzt sich zusammen aus äußeren und inneren Kühllasten. Erstere resultieren aus der Wärme, die durch Sonneneinstrahlung und warme Außenluft über die Gebäudehülle und Fenster in das Gebäude eingebracht wird. Innere Kühllasten entstehen durch einen Energieeintrag im Gebäudeinneren, beispielsweise durch die Wärmeabgabe von Personen oder durch den Wärmestrom von Nachbarräumen.

VDI 2078

Technische Entwicklungen sowie internationale Standardisierungen haben dazu geführt, dass mit der VDI 2078:2015-06 und der VDI 6007:2015-06 die Kühllast-Berechnung gegenüber der VDI 2078:1996-07 auf eine neue Grundlage gestellt, verbessert und erweitert wurde. Durch den Wegfall vereinfachender Annahmen und die Berücksichtigung von Bauteilschichten, individueller Fassadenkonstruktionen, Regelstrategien, thermoaktiver Bauteilsysteme oder Sonnenschutzeinrichtungen ist das Berechungsverfahren präziser.

Alle das thermische Raumverhalten beeinflussenden Faktoren werden detailliert erfasst. Auch Anlagen zur maschinellen oder natürlichen Lüftung, Flächenheizung oder -kühlung werden berechnet. Es ist auch möglich, Bauteilkühlung, Kühldecken, Anlagen mit variablem Volumenstrom zu berechnen sowie die Betriebsweise und Regelung der Anlagen zu optimieren. Die Beleuchtungs- und Sonnenschutzsteuerung wird ebenso berücksichtigt, wie die natürliche Lüftung von Gebäuden. Auch Wetterdaten wurden erweitert, Klimazonen neu eingeteilt und die klimatischen Verhältnisse von Großstädten berücksichtigt.