Im Gewerbegebiet der 5.000-Seelen-Gemeinde Vahrn in Südtirol haben Partner und Partner Architekten das neue Bürogebäude der Kostner Unternehmensgruppe als grüne Insel in einem steinernen Gebäudemeer positioniert. Den 17 Meter breiten, 17 Meter langen und 17 Meter hohen Kubus flankiert eine angrenzende Autobahnauffahrt und eine ebenso stark befahrene Schnellstraße. Zusätzlichen Lärm und Staub bringt ein benachbartes Kieswerk. Aus logistischen Gründen liegt der Standort neben der Industriehalle des Energielieferanten und Spezialisten für Abwasseraufbereitung jedoch optimal.

Die Bauherrschaft hatte sich für die Erweiterungsmaßnahme entschieden, weil sie dringend mehr Bürofläche sowie eine neue Firmenzentrale benötigte. Für das Unternehmen, das sich laut eigener Aussage täglich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, kam dafür nur ein Baukörper aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz infrage. Gefordert war zudem eine Lösung, die der Feinstaubbelastung und der Hitze der Umgebung mit Lowtech begegnet und möglichst ökologisch temperiert beziehungsweise klimatisiert werden kann. Nicht zuletzt sollte sich das Gebäude leicht an veränderte Arbeitsweisen, Nutzungsänderungen oder einen weiteren Personalzuwachs anpassen lassen.

Atrium dient als Kommunikationszone

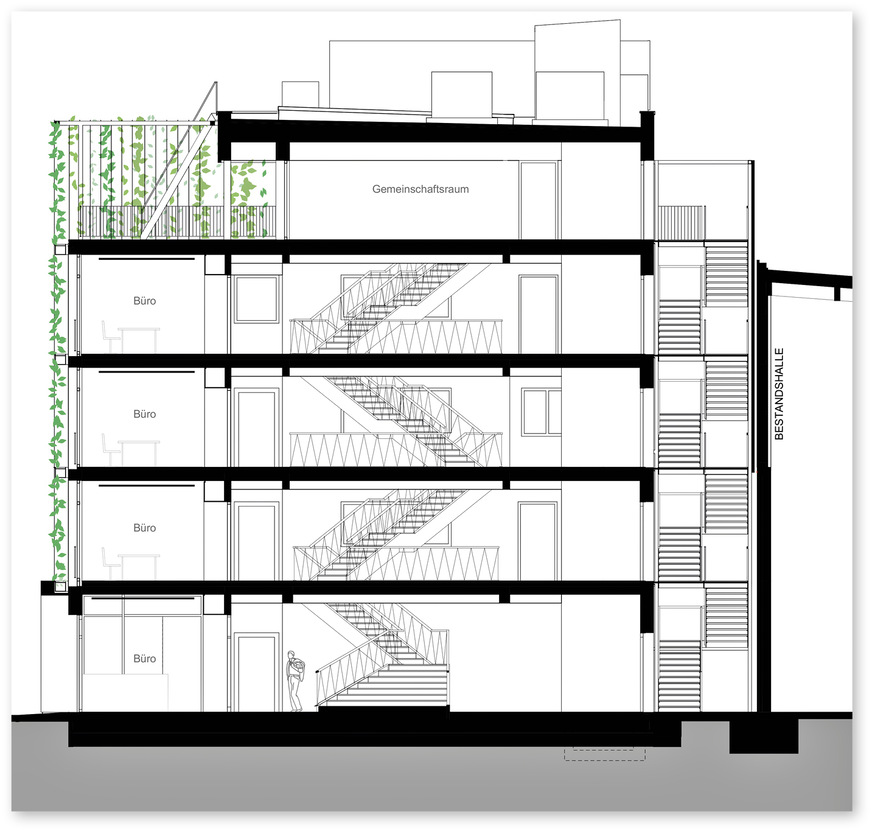

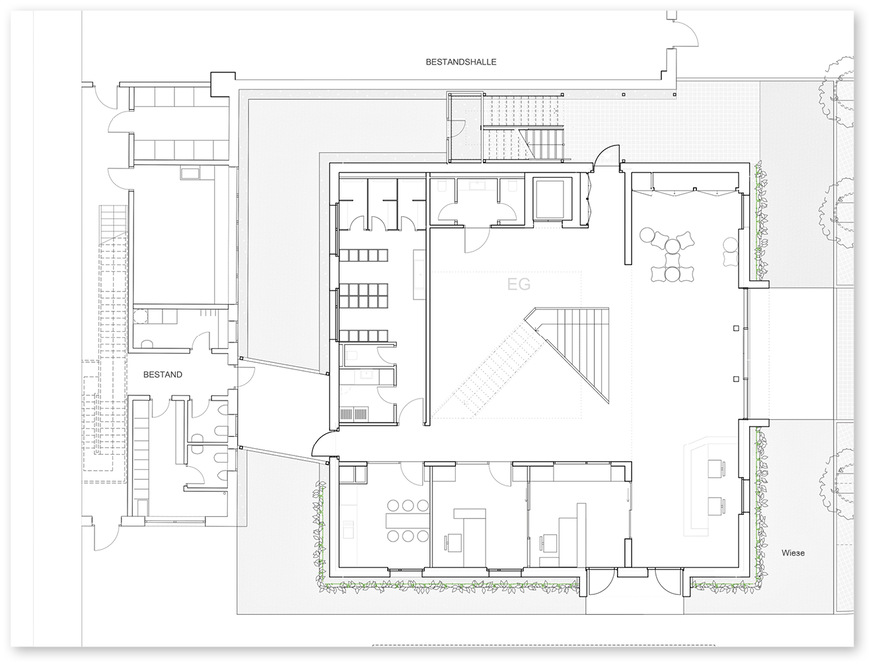

Aus diesem Anforderungsprofil entwickelten die Architekten einen fünfgeschossigen, durch eine Gebäudefuge vom Bestand getrennten Holzbau. Damit die Mitarbeitenden auf kurzen Wegen zwischen den Räumen wechseln können, ist der Neubau im ersten und zweiten Obergeschoss über eine Brücke mit der angrenzenden Industriehalle verbunden. Über die Fuge sowie ein in den Kubus eingeschnittenes zentrales Atrium lassen sich die Räume über alle vier Fassaden sowie von oben mit Licht versorgen.

Die Erschließung erfolgt über sich kreuzende Treppenläufe, die sich im Atrium über vier Stockwerke nach oben schrauben. Dadurch entstehen Sicht- und Wegebeziehungen von unten nach oben und von links nach rechts, sodass der Treppenraum zur Kommunikationszone wird. Als zweiter Fluchtweg im Brandfall dient ein Sicherheitstreppenhaus in der Fuge zwischen dem Bestand und dem Neubau, an das sich die Nebenräume und der Aufzug des Kubus anschließen.

Kleine Besprechungsräume orientieren sich ebenfalls zur Fuge. Die übrigen Flächen rings um das Atrium nehmen Büroräume unterschiedlicher Größe ein. Weitere Flächen werden für interne und für Präsentationen von Kunden genutzt. Zusätzliche Bereiche dienen der Entspannung, zum Beispiel für gemeinsame Yogastunden oder zum gemeinsamen Kochen. Das ersonnene Konstruktionsprinzip des Gebäudes und die eingesetzte Haustechnik erleichtern es, auf Nutzungsänderungen zu reagieren und die Räume innerhalb des Gebäudes zu verdichten. Darüber hinaus kann das Dach ausgebaut werden, um zusätzlichen Raum zu schaffen.

Bild: Oliver Jaist Fotografie

Holzmassivbau in Reinkultur ausgeführt

Der Kubus gilt als das derzeit höchste Holzgebäude Südtirols und hat Vorbildcharakter in der Region. Nicht nur wegen der flexibel gestaltbaren Räume, sondern auch wegen des Lowtech-Ansatzes der Klimatisierung und seiner ökologischen Bauweise. So bestehen lediglich die Fundamente und die Bodenplatte des Gebäudes aus Beton. Ab Geländeniveau ist der gesamte Baukörper inklusive des zweischaligen Aufzugskerns in reiner Massivholzbauweise errichtet. Das Holz wurde dazu auf Abbrand berechnet, sodass keine zusätzliche Beplankung erforderlich war: Es ist so stark dimensioniert, dass die sich im Brandfall außen bildende Verkohlungsschicht den Kern ausreichend lang schützen und die Tragfähigkeit sichern kann.

Die Brettsperrholzwände und -decken sowie die Unterzüge hat die Firma Rubner Holzbau in seinem Werk in Brixen vorelementiert. Die Fassade hat die Holzbaufirma wegen des kurzen Anfahrtswegs und wegen der besonderen Konstruktion direkt vor Ort fertiggestellt. Die Brettsperrholzelemente der Wand- und Deckenflächen hat sie in Sichtqualität mit unsichtbaren Verbindungen ausgeführt und innen lediglich lasiert. Sämtliche Außen- und Innenwände sind tragend. Wo große Öffnungen notwendig waren, wurden sie mit Unterzügen kombiniert.

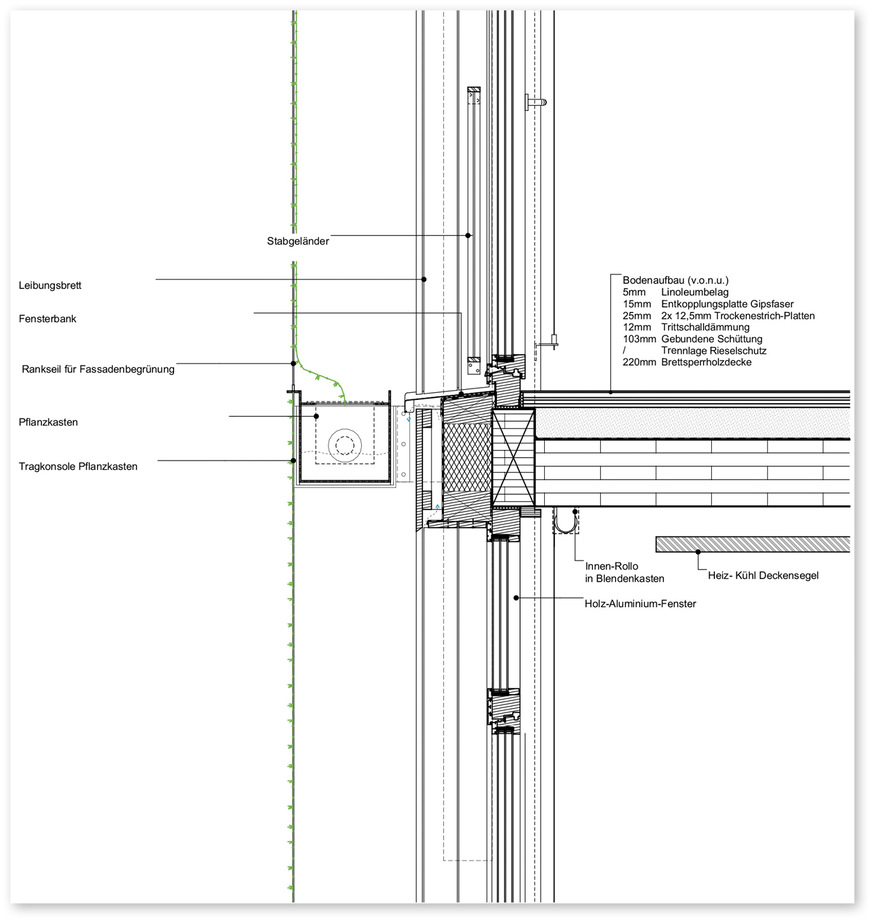

Die sich über zwei Geschosse erstreckende Eingangsfassade fangen zwei Stützen ab. Die Fußböden wurden auf Basis der Brettsperrholzelemente mit Trockenestrich kombiniert, einer in Südtirol nicht üblichen Bauweise. Das Flachdach wird teilweise als Dachterrasse genutzt.

Holzfassade auf Japanisch konserviert

Die Brettsperrholzwände der Fassade sind mit 160 Millimeter Mineralwolle gedämmt, mit Fassadenbahnen witterungsbeständig ummantelt und mit einer hinterlüfteten, vertikalen Fassadenschalung aus karbonisiertem Tannenholz auf Konterlattung und Lattung verkleidet. Bei dieser aus Japan stammenden Konservierungstechnik, Yakisugi genannt, wird das Holz kontrolliert beflammt. Dadurch verändert sich seine Zellstruktur, sodass es dauerhaft gegen Fäulnis, Insekten, Schimmel und Wasser geschützt ist. Ohne Chemie oder Farbe entsteht dadurch eine langlebige Holzfassade mit niedrigen Instandhaltungskosten, die zu 100 Prozent recycelbar ist und eine hervorragende Ökobilanz aufweist.

Die Oberfläche der einzelnen Bretter erhält zudem eine einzigartige Struktur, die die Maserung des Fichtenholzes deutlich erkennen lässt. Ergänzend zur Yakisugi-Fassade sind die unteren Fassadenbereiche der außenliegenden Treppe aus Brandschutzgründen mit nicht brennbaren Materialien bekleidet. Es handelt sich um Steckpaneele aus pulverbeschichtetem Aluminium auf einer zweiteiligen Aluminium-Unterkonstruktion.

Bild: Partner und Partner Architekten

Begrünung schützt vor Sonne und ergänzt Deckensegel

Um den sommerlichen Sonnenschutz ohne zusätzliche Bauteile zu erhöhen, den Feinstaub zu filtern und das Gebäude zu kühlen, setzten die Planenden zusätzlich auf eine vertikale Begrünung in Form einer zweiten Außenhaut. Die Pflanzen wachsen an einem vor die Holzfassade montierten Stahlseilgerüst. Damit sie im Sommer rechtzeitig verschatten können, sind im zeitigen Frühjahr austreibende und rasch wachsende, heimische Pflanzen gewählt worden.

Hopfen und Clematis verwelken im Herbst und machen in der kalten Jahreszeit rechtzeitig Platz, damit Tageslicht und Sonnenwärme in die Räume gelangen können. Jedes Stockwerk ist bepflanzt. Im Erdgeschoss wurzelt das Grün in der Erde, in den oberen Etagen wächst es in umlaufend angebrachten, Wasser und Nährstoffe enthaltenden Kästen. Zweimal im Jahr werden abgestorbene Pflanzen ersetzt und vertrocknete entfernt.

Ursprünglich war die Begrünung als alleinige Lösung für die Klimatisierung des Gebäudes gedacht. So sollte das Dach des Atriums nachts geöffnet werden und die kalte Luft per Thermik – also mit Lowtech – durch die Bürobereiche strömen und die Temperaturen senken. „Durch die Nähe zum Autobahnzubringer und zum benachbarten Kieswerk ist der Außenlärm aber zu hoch, um die Fenster zu öffnen. Hinzu kommt die starke Staubentwicklung durch das Kieswerk“, erklärt Architekt Jörg Finkbeiner. Deshalb setzten die Planer auf ein duales System, das sowohl über ein Mikroklima als auch über die Biodiversität funktioniert: Deckensegel klimatisieren zusätzlich das Gebäude, wobei dank Hopfen und Clematis die Kühllast um knapp zwei Prozent senken.

Bild: Partner und Partner Architekten

Leises Multitasking an der Decke

Die Deckensegel kühlen jedoch nicht nur, sie heizen auch, enthalten überdies die Beleuchtung und die Rauchmelder und verbessern die Akustik. Zur Temperierung arbeiten sie mit Wasser als Kühl- und Heizmedium, wobei die Temperatur im Sommer im Vorlauf 14 Grad Celsius beträgt, im Rücklauf 16 Grad Celsius. So können sie mit einer spezifischen Kühlleistung von 114,2 Watt pro Quadratmeter auch bei hohen Außentemperaturen eine Raumtemperatur von 24 Grad Celsius gewährleistet.

Im Winter arbeitet das System im Vorlauf mit in der Regel 37 Grad Celsius, im Rücklauf mit 34 Grad Celsius. Die spezifische Heizleistung beträgt dann 133,2 Watt pro Quadratmeter, die erzielbare Raumtemperatur 21 Grad Celsius. Um den verschiedenen Räumen und Bedarfen gerecht zu werden, sind die Deckensegel in unterschiedlichen Größen beziehungsweise mit unterschiedlicher Leistung geplant.

Die Vorlauftemperatur wird zentral in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst beziehungsweise geregelt. Sie wird zudem zentral an der für die Kühlung und Heizung vorgesehen Wärmepumpe zwei Mal pro Jahr umgestellt (von Heizen auf Kühlen und umgekehrt). Die Regelung erfolgt über Thermostate, die die oberhalb der Segel positionierten Stellventile ansteuern, wobei ein bestimmter Wert sowohl für den Sommer- als auch den Winterbetrieb voreingestellt ist. Trotzdem lässt sich jeder Raum einzeln regeln.

„Die Entscheidung für die Deckensegel fiel im Grunde deshalb, weil der Bauherr ein möglichst leises Energieabgabesystem ohne Luftumwälzung haben wollte. Zudem wollten die Architekten und der Bauherr, dass ein Teil der Holzdecke sichtbar bleibt“, erklärt der für das Projekt zuständige Fachplaner Manuel Gnaus von Bergmeister Ingenieure.

Die thermoakustische Isolierung der Deckensegel übernehmen ökologische Polyesterfaserplatten mit einem Durchmesser von 30 Millimetern und einer Dichte von 40 Kilogramm pro Kubikmeter. Sie wurden durch Recycling aus PET-Kunststoffen hergestellt und sind wiederverwertbar, frei von allergenen oder gesundheitsschädlichen Stoffen, chemischen Zusätzen, Harzen oder Klebstoffen und resistent gegen Feuchtigkeit, Schimmel, Insekten und Nagetiere.

Über umlaufende Lichtbänder beleuchten die Deckensegel die Räume. Dazu nutzen sie im Inneren montierte LED-Beleuchtungsstreifen, die Mikroprisma-Diffusoren in durchgehende Lichtbänder verwandeln. Jedes Lichtband garantiert eine schattenfreie Lichtlinie und ist für die Büroanwendung entsprechend UGR < 19 geeignet (UGR = Unified Glare Rating/Blendungswert). Die Farbtemperatur beträgt wahlweise 3.000 oder 4.000 K. Die Stromversorgung erfolgt über LED-Driver 230 V AC/DC mit DALI-Schnittstelle (DALI = Digital Addresaable Lighting Interface), sodass sich die Deckensegel in die Gebäudeautomation einbinden lassen.

Die Lichtbänder können bei Bedarf auch zu 50 beziehungsweise 100 Prozent über Notstrom versorgt werden, wobei in jeder Heiz-/Kühlinsel zwei LED-Driver für die direkte Beleuchtung vorgesehen sind. Neben der direkten Beleuchtung enthalten die Deckensegel zusätzlich umlaufende Lichtstreifen für die indirekte Beleuchtung. Auf der der Holzdecke zugewandten Seite ist dafür in den umlaufenden Metallrahmen der Heiz-/Kühlinseln jeweils ein Lichtstreifen mit Schutzabdeckung montiert.

Bild: Oliver Jaist Fotografie

Kluge Leitungsführung erhöht Flexibilität

Nicht zuletzt tragen die Deckensegel maßgeblich zur gewünschten Flexibilität der Grundrissgestaltung bei, indem sie die Zusammenlegung oder Trennung von Büroräumen ohne größere Anpassungen ermöglichen. Dazu sind die für die Klimatisierung notwendigen Haustechnikleitungen in drei vertikalen Schächten nach oben und die Kanäle der mechanischen Belüftung in jedem Geschoss hinter einem Unterzug einmal um das Atrium herumgeführt. Auf diese Weise ist die Anbindung der Räume an jeder Stelle gewährleistet.

Die Zuleitungen zu den Deckensegeln verlaufen im Fußbodenaufbau des jeweils darüberliegenden Stockwerks und führen durch die Decke nach unten zu den Segeln. Die Decken verstecken die gesamte Installation. Um die Wartung der Komponenten durchzuführen, kann jedoch jedes Paneel einzeln abgeklappt werden. Bei zukünftigen Anpassungen können die Leitungen in Sicht an der Decke verzogen werden.

Energieversorgung und Belüftung

Die Energieversorgung übernehmen zwei Luft/Wasser-Wärmepumpen. Die erste versorgt die Beheizung und Kühlung über die Deckensegel sowie die Beheizung der WC-Räume mit Niedertemperaturheizkörpern und die Beheizung der Räume im Erdgeschoss mit Fußbodenheizung. Zudem stellt sie das Warmwasser bereit. Der COP-Wert der Wärmepumpe beträgt 4.

Die zweite Wärmepumpe dient dem Betrieb der Kühl-/Heizregister eines zentralen Lüftungsgeräts mit Wärmerückgewinnung, das die mechanische Belüftung übernimmt. Über das Kühlregister kann im Sommer eine Entfeuchtung durchgeführt werden. Das Nachheizregister zur Temperierung der Zuluft nach der Entfeuchtung wird über die Abwärme der Wärmepumpe mit Energie versorgt.

Für den Winter ist eine Dampfbefeuchtung vorgesehen, wodurch die Zuluft mit mindestens 40 Prozent Luftfeuchtigkeit eingeblasen werden kann, was ebenfalls förderlich für das Wohlbefinden und besonders die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Alle Parameter lassen sich von den Nutzerinnen und Nutzern über eine zentrale Visualisierung ändern.

Bild: Oliver Jaist Fotografie

Bild: Oliver Jaist Fotografie

Bild: Silvia Grossinger

Bild: Partner und Partner Architekten

Bild: Silvia Grossinger

Bild: Oliver Jaist Fotografie

Stromversorgung und Wasserleitungen

Zur Stromversorgung ist auf dem Dach des Bürogebäudes eine PV-Anlage mit einer Leistung von 20 kW installiert,ein Messgerät und ein Batteriespeicher sind vorgesehen. So weit wie möglich deckt der Solarertrag den Energiebedarf der Anlagentechnik sowie den sonstigen Bedarf an elektrischer Energie im Gebäude. Zur weiteren Ertragssteigerung ließe sich noch das Hallendach nebenan mit Solarmodulen belegen.

Trink- und Warmwasserleitungen wurden nahe an den Entnahmestellen entlang verlegt und wo notwendig eingeschleift, um eine optimale Durchspülung der Leitungen zu gewährleisten und Stagnation zu vermeiden.

Grüne Klimatisierung

Es deutet einiges darauf hin, dass Fassadenbegrünungen im Hinblick auf die Klimatisierung von Gebäuden weitaus leistungsfähiger sind als allgemein angenommen. So ergaben Arbeiten an der TU Berlin, dass bestimmte Begrünungen nicht nur eine wirksame, sondern auch eine wirtschaftliche Art der Verschattung darstellen, die in Anschaffung und Unterhalt günstiger ausfallen können als die mechanischen Varianten (GEB 07/2019, Kletterpflanzen für den Klimaschutz und G GEB 09/2023, Grün und klimarobust).

Hinzu kommt die kühlende Wirkung durch die Evapotranspiration der Pflanzen, die das aufgenommene Wasser zum Teil durch Verdunstung an die Umgebungsluft abgeben. Auf diese Weise senken sie die Temperaturen in einem Gebäude ebenso wie in seiner näheren Umgebung messbar und deutlich. Ein Effekt, den man sich gerade in Innenstädten zunutze machen kann, um stödtische Wärmeinseln (Urban Heat Islands) zu verhindern.

Außerdem binden die Pflanzen bis zu einem gewissen Maß nicht nur Staub- und Feinstaubpartikel, sondern auch Stickoxide und andere Luftschadstoffe. Das Center for Applied Energy Research in Würzburg unteruscht derzeit eingehend den thermischen Effekt von Fassadenbegrünungen (Projekt U-green). Ziel ist es unter anderem, Kennwerte zu gewinnen, mit deren Hilfe die Option der Begrünung als anrechenbare Maßnahme Eingang in das Gebeäudeenergiegesetz finden könnte (GEB 09/2023, Gebäudegrün auf dem Prüfstand).

Bautafel

Projekt: Klimaaktiver Büroneubau mit Grünfassade, Vahrn

Bauherrschaft: Kostner Unternehmensgruppe, I-39040 Vahrn,

www.kostner.net

Architekten: Partner und Partner Architekten, 10999 Berlin,

www.partnerundpartner.com

Tragwerksplanung, TGA, Brandschutz, Sicherheitskoordinierung, Bauleitung: Bergmeister GmbH, I-39040 Vahrn, www.bergmeister.eu

Holzbau: Holzbau Rubner, I-39042 Brixen, www.rubner.com

Bauzeit: März 2021 bis März 2022

Nettoraumfläche: 927 m2