Da die Errichtung eines Gebäudes mit erheblichen Energiekosten verbunden ist und viel CO₂ freisetzt, sollten bestehende Gebäude so lange wie möglich erhalten und genutzt werden. Denkmalschutz bedeutet also immer auch Klimaschutz. Diesem Grundsatz hat sich auch die HHLA Immobilien verschrieben, die sich als Betreiber der Speicherstadt in der Pflicht sieht, die historischen Gebäude zu erhalten und Ressourcen zu schonen. Es geht dabei nicht nur darum, Geschichte zu bewahren, sondern auch die Zukunft mithilfe durchdachter und nachhaltiger Lösungen zu gestalten.

Aus dieser Überlegung heraus entstand das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte und vom Projektträger Jülich betreute Forschungsprojekt „CO₂-neutrales Welterbe Speicherstadt Hamburg“. Gemeinsam mit der Behörde für Umwelt und Energie der Freien und Hansestadt Hamburg hat die HHLA in dem Forschungsprojekt untersucht, wie erneuerbare Energien unter den Aspekten der Denkmalverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Nutzbarkeit vor Ort erzeugt und integriert werden können.

Die prognostizierten Erträge sind beachtlich: Rund 14 Gigawattstunden thermische und fünf Gigawattstunden elektrische Energie könnten über die Dachflächen der Speicherstadt erzeugt werden. Damit könnten 700 Haushalte mit Wärme und 1.400 Haushalte mit Strom für ein ganzes Jahr versorgt werden.

Moderne Technologie trifft Denkmalschutz

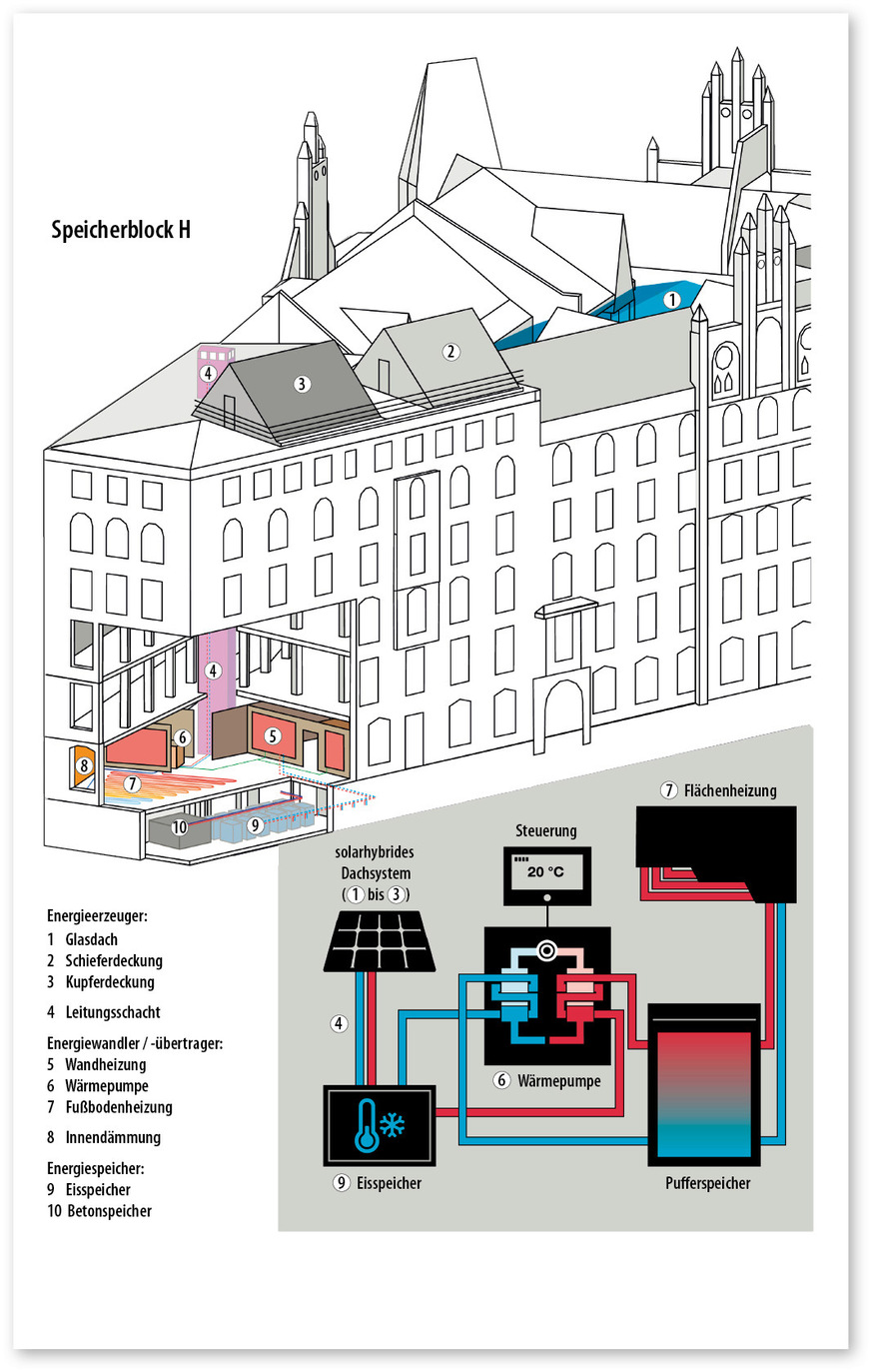

Im Gegensatz zu einem Neubau limitiert der 140 Jahre alte Gebäudebestand der Speicherstadt die Möglichkeiten der energetischen Aufrüstung. Beispielsweise dürfen Solarmodule die Erscheinung des Denkmals oder der Speicherstadt nicht beeinträchtigen. Auch ist es nicht möglich, die einzigartigen Backsteinfassaden hinter einer dicken Dämmung verschwinden zu lassen oder sehr gut gedämmte Fenster mit entsprechend dimensionierten Profilen einzusetzen. Die Forschungsgemeinschaft hat daher am Speicherblock H prototypisch untersucht, wie Energieeffizienz und moderne Technologie sich mit Denkmalschutz und UNESCO-Welterbe-Status vereinen lassen.

Graue Energie vollständig ausnutzen

Die Gebäude der Speicherstadt sind ein Paradebeispiel dafür, wie Bauwerke durch kontinuierliche Pflege und Instandhaltung über Jahrhunderte erhalten werden können. Im Laufe dieser Zeit wurde die sogenannte „Graue Energie“ – also die für den Bau der Speicherstadt aufgewandten Emissionen für Abbau, Transport und Herstellung der Rohstoffe – vollständig kompensiert. Die nachhaltige Bausubstanz der Speicherstadt basiert auf folgenden vier Eckpfeilern:

Bild: HHLA/HHLA Sky

Der Weg der Energie vom Dach ins Büro

Die Dächer der Speicherstadt bilden ein Meer aus türkis und braun patinierten Kupferplatten und schiefernen Schindeln. Insgesamt 40.000 Quadratmeter Dachfläche stehen bereit, um Sonnenenergie und Umweltwärme zu „ernten“ und nutzbar zu machen. Hierzu wurden auf dem Dach des Block H „solarhybride Dachsysteme“ installiert, die sowohl Solarstrom als auch Solarwärme generieren. Damit die Solarmodule das historische Bild der Speicherstadt nicht stören, wurden Druckverfahren entwickelt, mit denen die Module täuschend echt die vorhandenen Schieferschindeln und Kupferbleche imitieren. Von der Straße und den umliegenden Gebäuden aus kann man sie nicht von der originalen Dacheindeckung unterscheiden.

Die bedruckten PV-Module sind die erste und auch sichtbare Komponente des solarhybriden Dachsystems, sie erzeugen allerdings weniger Solarstrom als ihre „blanken“ Pendants. Für den ökologisch-ökonomischen Ausgleich muss daher genau abgewogen werden, in welcher Intensität der Druck erfolgt – getreu dem Motto: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“. Der damit erzielte Stromertrag soll bestmöglich für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden. Entsprechend sind geeignete elektrische Speichersysteme Gegenstand der weiteren Forschungen im Speicherblock.

Die zweite – unsichtbare – Komponente erzeugt thermische Energie, also Wärme. Durch Leitungen unterhalb der PV-Module fließt ein Wärmeträgermedium aus einem Wasser-Glykol-Gemisch, das bis weit unterhalb des Gefrierpunkts flüssig bleibt. Es nimmt die Umgebungswärme auf und führt sie der im Erdgeschoss installierten Wärmepumpe zu.

Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen

Die Wärmepumpe entzieht so viel Energie, dass sich das dem Dach zurückgeführte Wärmeträgermedium um einige Kelvin abkühlt. Bei Außentemperaturen knapp über dem Gefrierpunkt kann die des Wärmeträgermediums auf bis minus ünf Grad Celsius absinken. Das dem Dach zugeführte Medium wird bereits an den ungedämmten Steigrohren bis zum Dach infolge der anstehenden Umwelttemperatur erwärmt.

Deutliche Erwärmungen stellen sich aber auf den großen thermisch aktivierten Dachflächen ein. Neben den Umweltwärmegewinnen kommt es zudem durch Kondensatbildung längs der Rohrleitungen und auf den Dachflächen infolge der damit einhergehenden Latentwärmefreisetzung zu einem signifikanten Wärmegewinn.

Neue Speichertechnologien

Die Wärme wird auf zweierlei Arten gespeichert – zum einen als sensible Wärme in einem neuartigen hybriden Betonspeicher und zum anderen als latente Wärme in einer Kaskade von Eisspeichern.

Hybrider Betonspeicher

Der im Keller des Gebäudes eingebaute, sechs Kubikmeter umfassende hybride Betonspeicher besteht aus haufwerksporigem (grobporigem) Beton. Die vielen kleinen darin enthaltenen Hohlräume sind mit Wasser gefüllt, in dem sich sensible Wärme aus dem umgebenden Feststoff Beton einspeichert. Dieser wird über sechs integrierte Wärmetauscherebenen von dem Wasser-Glykol-Gemisch erwärmt, das von den thermisch aktivierten Dächern in den Keller zum Betonspeicher geleitet wird. Entladen wird der Speicher für die spätere Nutzung zur Heizwärmebereitstellung mit der Wärmepumpe.

Für das Beladen des Betonspeichers sind Außentemperaturen von mindestens vier Grad Celsius erforderlich. Sinkt die Temperatur unter diesen Wert, wird auf das zweite Speichersystem zugegriffen: die kaskadierten Eisspeicher.

Bild: Demirag Architekten/GEB

Kaskadierte Eisspeicher

In diesen befinden sich „Wärmevorräte“ in Form von flüssigem Wasser, auf die während der sehr kalten Witterungsperioden bei Minusgraden zurückgegriffen wird, wenn der Wärmepumpe über die solarthermisch aktivierten Dachflächen keine Umweltwärme zugeführt werden kann. In jedem der Wasserbehälter ist ein neuartiges Wärmetauschersystem mit sehr großer Austauschfläche installiert. Durch die Leitungen des Wärmetauschers strömt das Wärmeträgermedium, welches mit der Wärmepumpe im Austausch steht. Beim Betrieb der Eisspeicher entzieht die Wärmepumpe dem Wasser die Wärme. Ist der Gefrierpunkt erreicht, beginnt die Eisbildung. Der Phasenwechsel vom flüssigen zum festen Zustand setzt Latentwärme frei, die von der Wärmepumpe zur Heizwärmebereitstellung genutzt werden kann.

Sind alle Eisspeicher durchgefroren, ist der Wärmevorrat erschöpft. Um die Wärmeversorgung während der sehr kalten Witterungsperioden sicherzustellen, müssen daher entsprechend viele Eisspeicher in den Kellerräumen vorgesehen werden. Sobald die Außentemperatur wieder über den Gefrierpunkt ansteigt, können die Eisspeicher mit der auf den Dachflächen verfügbaren Umweltwärme wieder aufgetaut und somit für die nächste Kälteperiode regeneriert werden.

Bei Plusgraden lässt sich so ein- bis zweimal pro Woche die Wärme des Eisspeichers „ernten“, die pro Kubikmeter Wasser im Speicher etwa 93 Kilowattstunden ergibt. Das ist immerhin das Wärmeleistungs-Äquivalent von 9,3 Litern Heizöl. Wie effizient das funktioniert, ist wissenschaftliches Neuland. Belastbare Daten soll nun der Modellversuch erbringen.

LowEx- Wärmeübergabe

LowEx, kurz für „Low Exergy“, heißt ein Konzept im Gebäudeenergiebereich, das sich auf die effiziente Nutzung von Energie auf einem möglichst niedrigen Exergieniveau konzentriert. (Unter „Energie“ versteht man die Gesamtmenge an Energie in einem System, während „Exergie“ die nutzbare Energie darstellt.)

Das energieeffiziente Heizsystem des Pilotprojekts basiert auf wasserführenden Heizkörpern beziehungsweise Fußbodenheizungen mit einem möglichst niedrigen Temperaturniveau. Die Vorlauftemperatur des Heizsystems bleibt stets unterhalb von 32 Grad Celsius, um mit der Wärmepumpe eine möglichst hohe Jahresarbeitszahl (JAZ) sicherstellen zu können. Somit bleiben die Temperaturunterschiede („Delta T“) zwischen den verschiedenen Medien an den meisten Heiztagen möglichst gering. Sowohl das Wasser-Glykol-Gemisch in den Dachmodulen als auch die aus den Eisspeichern gewonnene Latentwärme befindet sich an sehr kalten Winterperioden auf einem ähnlich niedrigen Temperaturniveau um den Gefrierpunkt.

Unterstützt wird die wassergeführte Heizung an sehr kalten Tagen durch elektrische Wandflächenheizungen. Heizfarbe und hauchdünne textile Heizmatten sorgen für angenehme Strahlungswärme auf sehr effizientem Niveau.

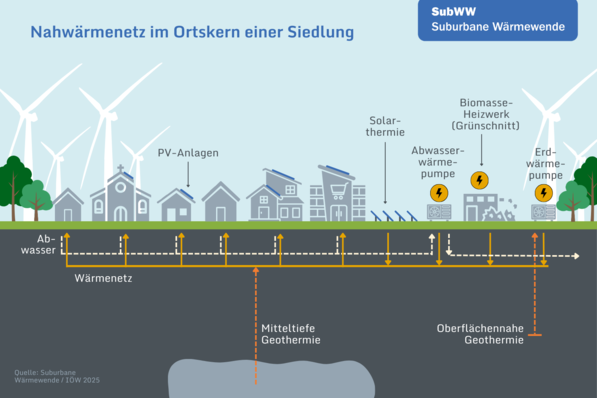

Bild: HHLA

Die Gebäudehülle dämmen und Lüftung steuern

Der letzte und nicht weniger essenzielle Baustein in dem System ist die Gebäudehülle. Sie gilt es zu ertüchtigen, um die Wärmeverluste durch die Fassade zu minimieren. Jedoch: Eine Speicherstadt, dick eingepackt in ein EPS-Wärmedämmverbundsystem, mag man sich nicht einmal vorstellen.

Beim Sandtorkaispeicher kam daher nur eine Innendämmung infrage, und zwar in Form eines Hochleistungsdämmputzes auf Aerogelbasis – ein Stoff, mit dem die NASA ihre Raumfahrzeuge isoliert. Bereits eine drei Zentimeter dünne Putzschicht reicht aus, um den Wärmedurchgang um 60 Prozent zu reduzieren. Der U-Wert der Außenwand sinkt demnach von 1,48 auf 0,58 W/(m²K).

Ein weiterer deutlicher Dämmeffekt gelang mit der Überdachung des Innenhofs. Die geschickt und denkmalgerecht konzipierte Konstruktion mindert spürbar die Wärmeverluste an den Fassaden in diesem Bereich.

Last but not least trägt auch die Lüftungsanlage zu dem angenehmen Raumklima in dem Speichergebäude bei – Sensoren messen permanent die Raumluftqualität und steuern entsprechend Frischluft hinzu.

Mit Building Information Modeling zum digitalen Zwilling

Damit der Speicher H als Grundlage für künftige Simulationen und Entscheidungen dienen kann, müssen zahlreiche Daten gesammelt und ausgewertet werden. Das BIMLab der HafenCity Universität Hamburg erstellt daher einen digitalen Zwilling des Speicherblocks, ein sogenanntes Bauwerksinformationsmodell (BIM). In diesem können sämtliche Daten eines Gebäudes abgelegt, gepflegt und Fachleuten unterschiedlichster Couleur, wie Architekten, Ingenieuren, Energieexperten und Historikern, zugänglich gemacht werden.

Mithilfe des Modells wird auch die Leistungsfähigkeit des Energiesystems erfasst. Wenn dieses Monitoring erfolgreiche Schlüsse zulässt, kann diese Form der lokalen Energieerzeugung auf die gesamte Speicherstadt ausgerollt werden – und darüber hinaus im Prinzip auf jedes weitere Bestandsgebäude. Block H ist daher nicht nur ein Prototyp für die Speicherstadt, sondern kann auch Lösungen für die energetische Sanierung weiterer Gebäude aufzeigen, bei denen die Substanz zwingend erhalten werden soll.

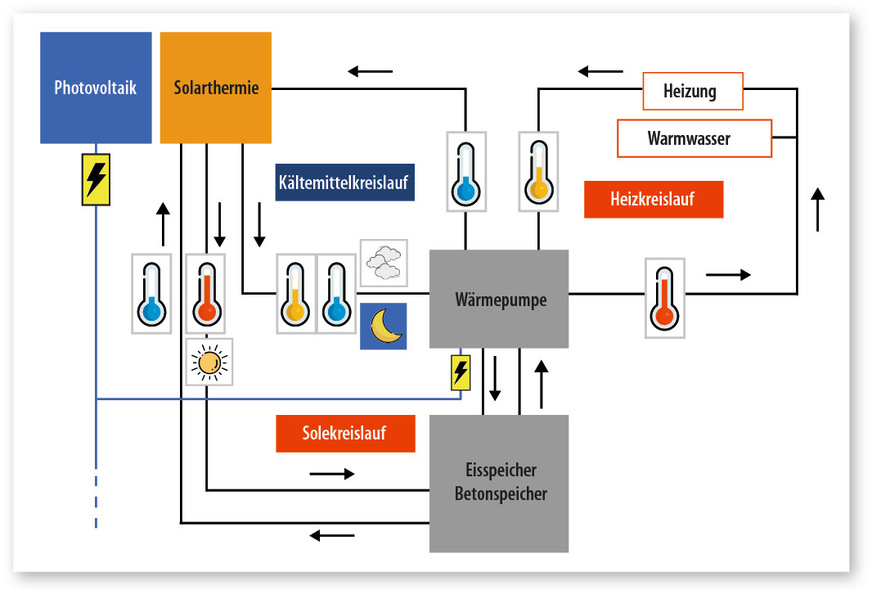

Bild: Uni Stuttgart, Harald Garrecht / GEB

Sensible (fühlbare) und latente (verborgene) Wärme

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Denkmal und Altbau mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/-denkmal-und-altbau