Branche und Politik sind sich einig: ohne Großwärmepumpen keine Energiewende. „Die Chancen für Großwärmepumpen waren noch nie so gut wie heute.“ Und Oliver Krischer, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsministerium, sieht Großwärmepumpen als ideale Lösung für bestehende Fernwärmenetze und neue Nahwärmesysteme. Ziel sei, bis 2030 rund die Hälfte der Wärmenetze auf eine klimaneutrale Wärmeerzeugung umzustellen. Wie das funktionieren kann, zeigen die folgenden Beispiele.

„Bald ist mit 160 °C-Wärmepumpen zu rechnen“

Firmenchef Karl Ochsner vom österreichischen Wärmepumpenhersteller Ochsner erläutert, dass sich der Markt von den üblichen Hauswärmepumpen unterscheidet. Ausschlaggebend für den Einsatz von Großwärmepumpen seien in erster Linie die zur Verfügung stehenden Wärmequellen: angefangen von den Klassikern Außenluft, Erdwärme und Grundwasser über Abwärme aus Abwasserkanälen und Kläranlagen, aus Kälteanlagen von Datenzentren oder der Lebensmittelindustrie bis hin zu Abwärme aus Chemieanlagen, Stahl- und Zementwerken. Auch das Kühlwasser von Blockheizkraftwerken gelte als leicht nutzbares Medium mit einem hohen Energiepotenzial.

Ochsner betont, dass die Vorlauftemperaturen von Prozess-Wärmepumpen weiter ansteigen werden: „130 Grad Celsius können wir inzwischen standardmäßig liefern.“ Bald sei mit Wärmepumpen zu rechnen, die Vorlauftemperaturen von 160 Grad Celsius erreichen. Wichtig sei es, Wärme- und Kältenetze miteinander zu verbinden, denn auf diese Weise lasse sich die Effizienz von Großwärmepumpen enorm steigern. So konnte der Energieversorger Vattenfall bei einer Anlage zur Gebäudeheizung und -kühlung in Hamburg durch die gleichzeitige Produktion von Wärme und Kälte eine Leistungszahl (engl. Coefficient of Performance, COP) von mehr als 8 erreichen.

Auch Brauereien bieten laut Ochsner ideale Voraussetzungen für doppeltwirkende Wärmepumpen. In einer Brauerei in Bayern erreichte beispielsweise der Wärmepumpenprozess einen COP von 5,11 für den Heizfall und 3,57 für den Kühlfall. Als Wärmequelle steht die Abwärme aus dem Brauprozess zur Verfügung. Die hohe Vorlauftemperatur von 85 Grad Celsius auf der Heizseite nutzt der Betrieb für die Flaschenreinigungsanlage.

Eine sichere Wärmequelle für den urbanen Raum ist nach den Erfahrungen von Ochsner das Abwasser. Damit könne man schon etwa 5 Prozent des Wärmebedarfs einer Stadt abdecken, zumal das nutzbare Temperaturniveau ganzjährig vorliege. Abwasser-Wärmepumpen lohnen sich nach den bisherigen Erfahrungen ab einem Einzugsgebiet von etwa 3000 Einwohnern. Ein wichtiges Tool zum Auffinden von nutzbarer Abwärme ist das Portal www.heatroadmap.eu.

Planung ist keine Raketenwissenschaft, aber aufwändig

„Modularen und standardisierten Wärmepumpen-Lösungen gehört die Zukunft“, sagt Michael Wördemann von Viessmann. Er weiß, dass die SHK-Fachfirmen mit der Auslegung und Installation von größeren Wärmepumpenanlagen ihre Probleme haben und versucht zu beruhigen: „Das ist keine Raketenwissenschaft! Es gibt keinen Fall, den wir nicht lösen können. Wir unterstützen die Heizungsbauer bei ihren Herausforderungen.“

Wie das funktioniert, erklärt er am Beispiel einer Nahwärmeversorgung mit Erdwärmesonden für sieben Gebäude mit 5348 Quadratmeter beheizter Wohnfläche, die Viessmann gemeinsam mit dem Planungsbüro Ortmann entwickelt hat. Eine 240-Kilowatt-Wärmepumpe und 30 Erdwärmesonden mit je 100 Metern Länge versorgen über ein Nahwärmenetz die Gebäude mit Temperaturen unter 45 Grad Celsius.

Wördemann empfiehlt, mehrere Simulationsrunden zu drehen, zumal bei Erdwärmesondenfeldern der Untergrund oft stark variiert. Weiter rät er: „Nehmen Sie sich bei Erdwärmesondenanlagen dieser Größe einen Geologen mit ins Boot.“ Die Ergebnisse der mehrfachen Simulation waren deutlich: Eine Regeneration des Erdwärmesondenfelds muss funktional in das System integriert werden, um eine langfristige Unterkühlung des Erdreichs zu vermeiden. Bei dem Projekt entschieden sich Planer und Viessmann für die Einbindung eines Rückkühlwerks, das die Erdwärmesonden regenerieren kann. Zudem steht in der Übergangszeit und im Sommer eine Wärmequelle mit höherer Temperatur zur Verfügung.

Die Frage der Trinkwassererwärmung stellte sich als keinesfalls trivial heraus. Die Projektpartner überprüften folgende drei Optionen: Heizstab, zentrale Warmwasser-Booster-Wärmepumpe und dezentrale Warmwasser-Booster-Wärmepumpen in den Wohnungen. Aus wirtschaftlichen Gründen entschied sich der Kunde für die Anhebung des durch das Wärmenetz vorgewärmten Warmwassers über einen Heizstab, der mit der PV-Anlage auf dem Dach gekoppelt ist. Planer und Viessmann hatten dagegen eine Booster-Lösung vorgeschlagen.

„Der größte Knackpunkt war die Mess-, Steuer- und Regeltechnik“, berichtet Wördemann, „besonders im Hinblick auf die Optimierung der Erdwärmesondenfelder.“ Entlastend wirken seiner Meinung nach vorgefertigte Hydraulikmodule und mehr Standardisierung. In jedem Fall empfiehlt der Experte bei Anlagen dieser Größenordnung und Komplexität eine Planung nach der BIM-Methode sowie ein Monitoring und die Anlagenoptimierung über einen Zeitraum von drei Jahren.

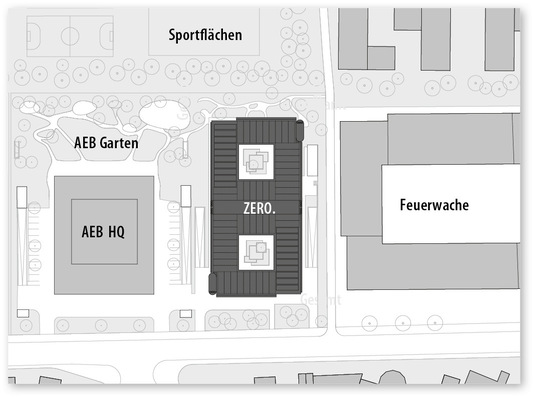

Bild: Marquard, EnBW

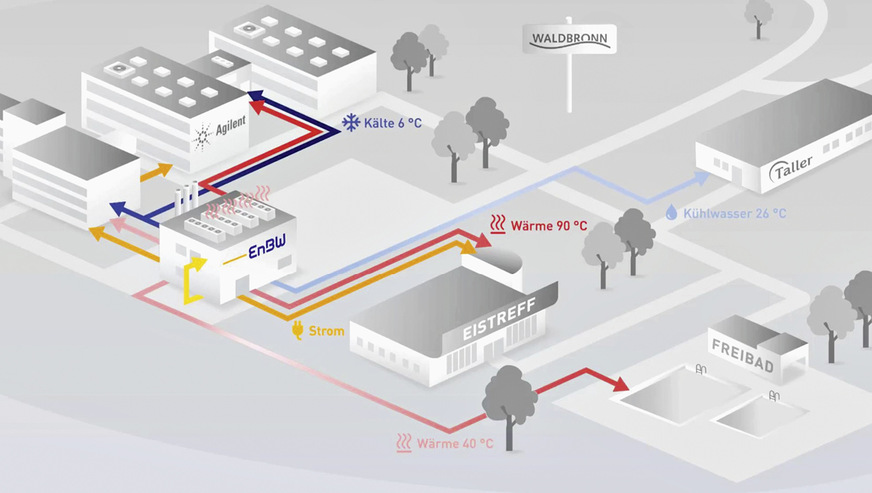

Wärmenetz verbindet industrielle und kommunale Verbraucher

Mehr als 600 Tonnen an CO₂-Emissionen pro Jahr werden in Waldbronn nahe Karlsruhe durch die Verknüpfung von Energiebedarfen des kommunalen Freibades, einer Eissporthalle sowie der Bürogebäude zweier Industrieunternehmen vermieden (Abb. 1). Die Betriebe einigten sich unter der Federführung von EnBW Contracting auf einen Energieverbund auf der Basis einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit einer Leistung von 500 Kilowatt, zwei Blockheizkraftwerken mit 450 kWth/340 kWel und 380 kWth/259 kWel sowie zwei Heizkesseln mit 750 und 875 Kilowatt. Außerdem sind vier Kompressionskältemaschinen (2 × 790 kWth, 2 × 600 kWth) sowie fünf Hybridkühler (4 × 640 kWth, 1 × 620 kWth) in die Energieversorgung eingebunden.

Durch die Aufteilung der Verteilnetze in zwei Nahkältenetze (Prozesskälte und Klimakälte) und zwei Nahwärmenetze (Hoch- und Niedertemperatur) mit jeweils unterschiedlichen Temperaturen sowie die gleichzeitige Auskopplung von Wärme und Kälte, arbeitet die Wärmepumpe im Jahresmittel mit einer Jahresarbeitszahl von über 10. Das belegen Messungen des Contractors.

Andreas Marquard von EnBW Contracting schätzt die Regelung einer so komplexen Anlage als anspruchsvoll ein, weshalb beim Projekt Waldbronn messtechnische Nachbesserungen notwendig waren. Nach mehreren Optimierungsrunden verhalte sich die Anlage jetzt „gutmütig“ mit einer Verfügbarkeit von 98 Prozent und generiere hohe Energie- und CO₂-Einsparungen. 2021 betrugen die Kostenvorteile gegenüber einer Versorgung mit einem Gaskessel und einer reinen Kompressionskältemaschine mehr als 45 000 Euro. Durch die veränderte Energiepreissituation rechnet EnBW für 2022 mit einem Kostenvorteil von etwa 110 000 Euro.

Heißwasser ersetzt Molkereidampf

Der Attentismus bei den Betreibern industrieller Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen ist groß. Die häufigsten Killerphrasen gegenüber Neuerungen lauten „Das haben wir schon immer so gemacht“ und „Das wird bei uns so nicht funktionieren“. Auch Christian Demmerer vom gleichnamigen österreichischen Ingenieurbüro kennt solche Totschlagargumente. Dennoch konnte er bei Ennstal Milch den Betreiber der wärme- und kältetechnischen Anlagen davon überzeugen, dass Dampf für die Reinigungsanlagen nicht mehr notwendig ist, da mit Heißwasser von 90 Grad Celsius eine ähnlich hohe Reinigungsqualität erzielbar ist.

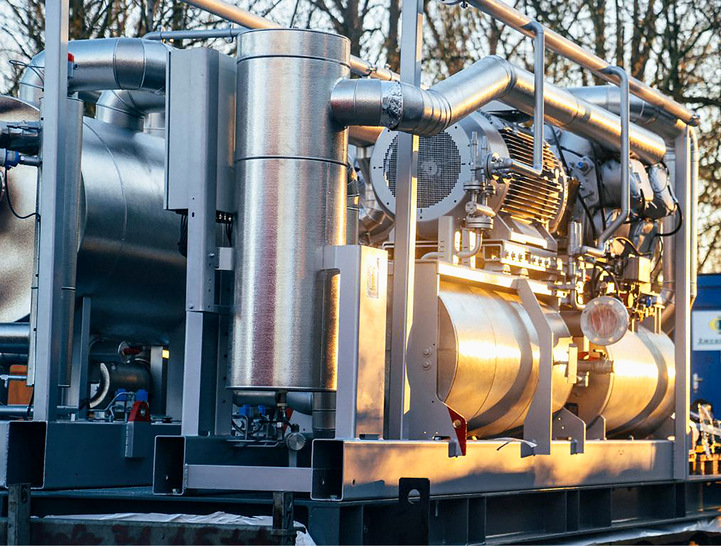

Demmerer entschied sich für den Einbau einer Hochtemperatur-Wärmepumpe, die ihre Wärme der bestehenden Eiswasseranlage entzieht. Es handelt sich um eine Ammoniak-Wärmepumpe mit 576 Kilowatt mit direkter Heißgasnutzung, sodass sie eine Heißwassertemperatur von maximal 95 Grad Celsius erreicht. Der COP liegt bei 4,38.

Durch den Wechsel von Dampf zu Heißwasser konnte die Molkerei die Jahreskosten für die Reinigungsanlagen von 170 000 auf 46 900 Euro senken. Unter Berücksichtigung eines Förderbetrags von rund 30 Prozent der Investitionskosten liegt die Amortisation nach Berechnungen von Demmerer bei nur vier Jahren.

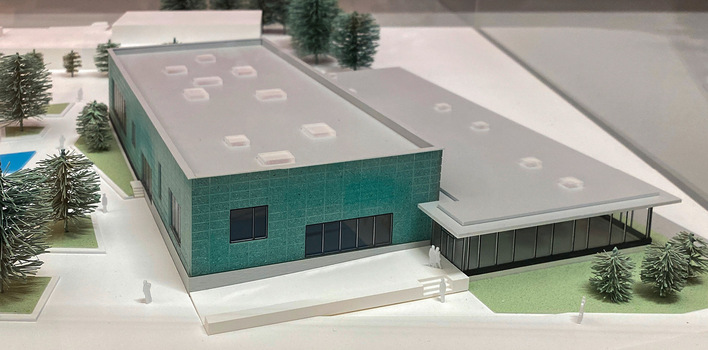

Grundwasser liefert Wärme und Kälte

Das „Neue Balan“ im Münchner Stadtteil Ramersdorf gilt als herausragendes Beispiel für eine gelungene Konversion eines ehemaligen Firmengeländes in einen hippen Workplace für Unternehmen aus der Medien-, Mode- und Werbebranche. Zusätzlich siedelten sich dort eine Montessori-Schule sowie die Hochschule für Design und Informatik an.

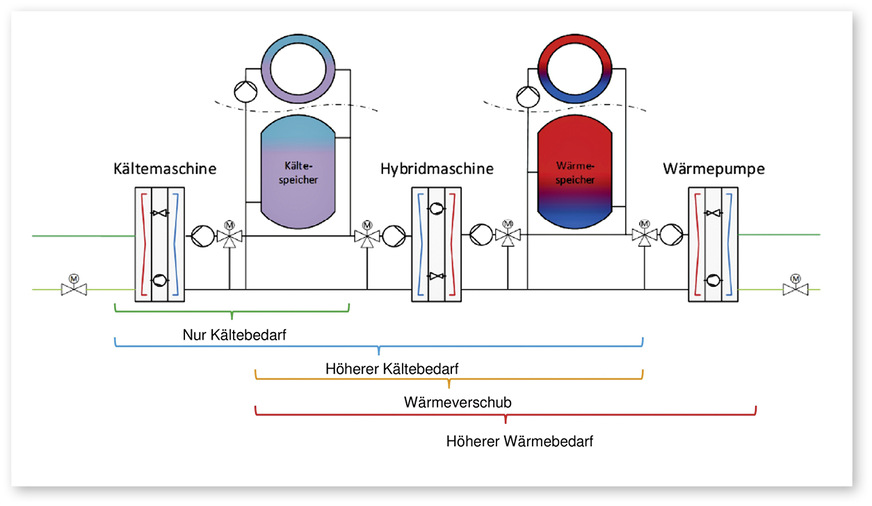

Aufgrund der Mischung mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen nach Wärme und Kälte haben sich die Stadtwerke München entschlossen, das Areal an das Fernwärmenetz anzuschließen und ein weiteres Inselnetz für Kälte auf der Basis von Grundwasser (direkt) sowie in Verbindung mit Kältemaschine und reversierbarer Wärmepumpe anzubieten (Abb. 2).

Die Kältemaschine und die Wärmepumpen, die technische Optimierung, das Projektmanagement sowie der Service bei diesem Contractingprojekt kommen von dem Systemanbieter Swegon. Die vorhandenen Gebäude auf dem etwa 100 000 Quadratmeter großen Gelände wurden grundsaniert und umgenutzt. Nur wenige Gebäude sind neu gebaut. Das Energiekonzept umfasst:

Während der Planung legten die Projektpartner besonders Wert darauf, einen möglichst hohen Anteil an Wärme und Kälte über die Wärmepumpe zu erzeugen. Bei der Entscheidungsfindung standen die Minimierung der CO₂-Emission und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. So sind alle Pumpen mit Frequenzumrichtern ausgerüstet. Zur Effizienzsteigerung, aber auch aus Platzmangel, wird direkt mit Brunnenwasser gekühlt, auch der Kondensator der Kältemaschine. Aus Gründen der Redundanz für die Klimaanlage des Rechenzentrums wurde neben einer 1,25-Megawatt-Wärmepumpe und der 760-Kilowatt-Kältemaschine eine 1,25-Megawatt-Hybrid-Kälteanlage für einen dualen Betrieb installiert. Dadurch lassen sich Leistungszahlen von bis zu 8 erreichen.

KWK-Anlage mit Wärmepumpe koppeln

„Früher war der Markt für Großwärmepumpen zäh und deshalb für die meisten Hersteller unattraktiv. Jetzt erhält die Branche dank der Bundesförderung effiziente Wärmenetze und Bundesförderung effiziente Gebäude den dringend benötigten Aufwind“, sagt Christian Henkel von der Carrier-Niederlassung Bamberg. Durch die Bundesförderungen lassen sich sogenannte innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (iKWK-Anlagen) einfacher umsetzen.

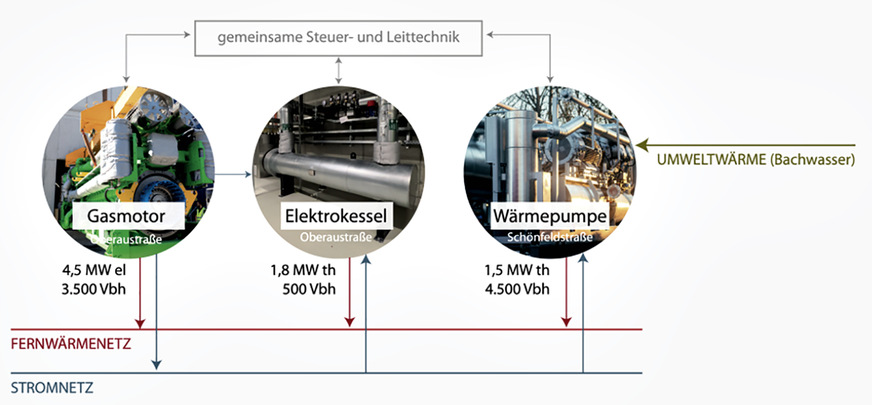

Bei einer iKWK-Anlage werden ein herkömmliches Blockheizkraftwerk mit einem regenerativen Wärmeerzeuger, beispielsweise eine Solarthermieanlage oder eine Wärmepumpe, und ein elektrischer Wärmeerzeuger, meist eine Power-to-Heat-Anlage, hydraulisch und regelungstechnisch verbunden. Am Beispiel des 40 Hektar großen Campus der Universität Bayreuth erklärt Henkel, wie so ein Netz funktioniert und wo die Schwachstellen in der Förderung liegen.

Die von den Stadtwerken Bayreuth betriebene Anlage in der Energiezentrale Nord setzt sich zusammen aus:

Vorhanden sind drei Netze mit den Temperaturen von 90, 50 und 6 Grad Celsius. Die Luft/Wasser-Wärmepumpen speisen aus Effizienzgründen in das 50 Grad-Netz ein (Abb. 3).

Die Betriebsweise der Wärmepumpe mit Schraubenverdichter ist so gewählt, dass eine Abtauung der Luftkühler vermieden wird. Henkel räumt ein, dass die Inbetriebnahme einer solchen Anlage mehr Zeit braucht als kalkuliert.

„Ohne iKWK-Förderung wäre das Projekt nicht realisierbar gewesen“, gibt er zu. Dennoch weist er auf eine Schwachstelle des Programms hin, die eine höhere Effizienz der Wärmepumpen behindert. So habe sich in Bayreuth eine Wärme-Kraft-Kälte-Kopplung angeboten. Mit ihr hätte sich der COP der Wärmepumpen von 3,7 (nur Wärme, 10 °C Außenlufttemperatur) auf 7,6 steigern lassen. Doch die ist in den Förderstatuten jedoch nicht vorgesehen. „Wir hoffen auf eine Novellierung der Förderbedingungen, denn nur so kann energiesparend auch wirtschaftlich sein“, betont Henkel.

Bild: Stadtwerke München / Swegon

Mit Flusswasser heizen

„Warum nicht die rund 15 000 Flüsse in Deutschland als Wärmequellen für Wärmepumpen nutzen?“, fragt Oliver Rosteck von Johnson Controls. Deutschland habe extrem viel Flusswasser, das eher zu warm sei als zu kalt. Im Vergleich zum Jahresverlauf der Außenlufttemperatur stelle die Flusswassernutzung als Wärmequelle für Wärmepumpen die effizientere Lösung dar. Allerdings werde an die Verdampfer hohe Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Reinigung gestellt. Eher negativ auf die Energieeffizienz wirken sich die sicherheitstechnischen Vorgaben zu einem Wasser/Glykol-Zwischenkreislauf aus.

Johnson Controls empfiehlt für die Flusswassernutzung eine zweistufige Ammoniak-Wärmepumpe, bestehend aus zwei Kolbenverdichtern, einem Shell & Plate-Kondensator mit Enthitzer und – je nach Wasserqualität und wasserschutzrechtlichen Vorgaben – einem reinigbaren Sicherheitsverdampfer. Bei einer Auslegung 90/70 Grad Celsius und einer Temperaturdifferenz bei der Wasserentnahme von 7 Kelvin erreichen Flusswasser-Wärmepumpen während der Heizsaison einen COP von 2,8, bei 70/50 Grad C-Auslegung einen COP von 3,29.

Ein aktuelles Beispiel für eine Flusswasser-Wärmepumpe findet sich in Rosenheim. Dort haben die Stadtwerke für ein iKWK-Projekt in den Jahren 2021/2022 drei Wasser/Wasser-Großwärmepumpen mit je 1,5 Megawatt Leistung in die Fernwärmeerzeugung des kommunalen Müllheizkraftwerks integriert (Abb. 3). Neben dessen Abwärme erschließt der Energieversorger die Wärme des nahegelegenen Mühlbachs als zusätzliche Wärmequelle. Den COP Heizen gibt er mit 2,49 an.

Rosteck räumt ein, dass Vorschriften und Genehmigungen rund um die Flusswasser-Wärmepumpe nicht zu unterschätzen sind und fordert einheitliche Regeln für die Gewässernutzung bei einem Wärmeentzug durch Wärmepumpen.

Mehr Engagement gefordert

Trotz des wachsenden Interesses und der erfolgreichen Projekte fordert Stephan Peterhans, Geschäftsführer der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz, die Branche zu mehr Engagement bei Großwärmepumpen auf: „Der Markt und die Art der Ansprache von Kunden unterscheidet sich komplett vom Wärmepumpenmarkt für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern.“ Wichtig sei eine Kooperation mit den fachspezifischen Verbänden der Geothermie und Kraft-Wärme-Kopplung sowie der Fernwärme und Prozesswärme beziehungsweise Prozesskälte. Da diese Bereiche bisher kaum bearbeitet worden sind, müsse man dringend die dort vorhandenen Potenziale erkunden. Wichtig ist seiner Meinung nach, die Kälte- und Wärmeproduktion miteinander zu verknüpfen, weil sich dadurch hohe Jahresarbeitszahlen erreichen lassen.

Wärmequellen für Großwärmepumpen gibt es aus seiner Sicht „mehr als gedacht“, man müsse sie nur optimieren. Allerdings sei die Planung, Realisierung und der Betrieb solcher Verbundanlagen keinesfalls trivial. Peterhans zufolge bietet sich deshalb die BIM-Planungsmethode geradezu an, um die Komplexität solcher Anlagen in den Griff zu bekommen – auch im Hinblick auf Optimierungsmaßnahmen im späteren Betrieb. Die Erfahrungen würden zeigen, dass Großwärmepumpenanlagen trotz sorgfältiger Planung und Ausführung über einen längeren Zeitpunkt überwacht und optimiert werden müssten. Drei Jahre für Monitoring und Optimierung einzuplanen hält der Experte für sinnvoll. In einem nächsten Schritt gelte es dann, auch PV-Anlagen und die E-Mobilität in Verbundlösungen zu integrieren und damit die Auslastung von KWK-Anlagen nochmals zu verbessern.

Bild: Stadtwerke Rosenheim