Nach dem Willen der Ampelkoalition steigen die Anforderungen an die Gebäudeenergieeffizienz: Ab 2025 sollen das Effizienzhaus 40-Niveau für den Neubau (H’T = 55 % des GEG-Referenzgebäudes) und ab 2024 das Effizienzhaus 70-Niveau für die Gebäudemodernisierung gelten (H’T = 85 % des GEG-Referenzgebäudes). Zusätzlich angedacht sind eine Nutzungspflicht von 65 % erneuerbarer Energie für Wärmeerzeuger, die ab 2025 installiert werden, sowie eine Solarpflicht für Dächer auf Nichtwohngebäuden. Auf Wohngebäuden soll die Solaranlage zum Regelfall werden.

Basierend auf einer Studie aus dem Sommer 2021 hat das Passivhaus Institut mit dem Tool districtPH den deutschen Gebäudebestand abgebildet und die geplanten Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin abgeschätzt.

CO2 – wie viel darf es denn sein?

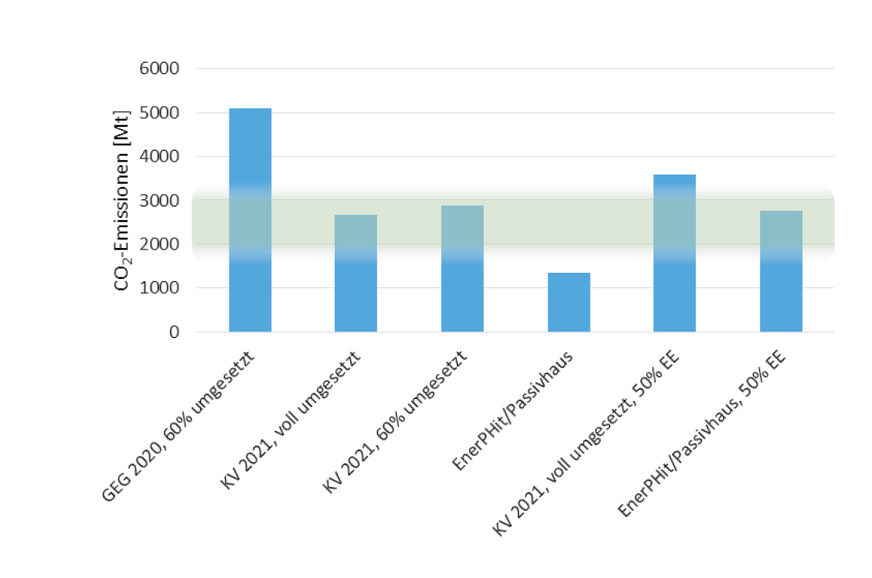

Um das Ziel von Paris einhalten zu können, nämlich die Klimaerwärmung auf deutlich unter 2 °C zu beschränken, dürfen im deutschen Gebäudebestand für Heizung und Warmwasser noch 2000 (Erwärmung ca. 1,5 °C) bis maximal 3000 Megatonnen (Mt) CO₂ ausgestoßen werden (Erwärmung ca. 2 °C).

Der CO₂-Ausstoß lässt sich durch eine gesteigerte Energieeffizienz reduzieren. Weniger fossile Energie wird verbrannt, weniger CO₂ entsteht. Um den Ausstoß auf Null zu reduzieren, reicht das aber nicht aus. Die Energieversorgung muss „dekarbonisiert“, also CO₂ -frei werden. Fossile Rohstoffe dürfen nur noch für eine Übergangszeit verwendet werden.

Effizienz und Erneuerbare

Die Energieversorgung auf heutigem Niveau einfach auf Erneuerbare umzustellen ist keine Option, denn so viel erneuerbare Energie können wir nicht bereitstellen. Die Energiewende und Klimaneutralität werden wir nur erreichen können, wenn an beiden Stellschrauben, also an der Reduktion des Energiebedarfs und dem Ausbau der erneuerbaren Energien, mächtig gedreht wird.

In Deutschland wird die meiste Energie im Winter gebraucht, denn dann muss geheizt werden. Gleichzeitig stehen in dieser Jahreszeit weniger erneuerbare Energien zur Verfügung. Die Sonne scheint kaum und auch die Wasserkraft leistet weniger. Zwar weht der Wind im Schnitt im Winter stärker, das kann die geringere Leistungsfähigkeit von Sonne und Wasser in Kombination mit dem höheren Bedarf aber nicht ausgleichen.

Die Folge: Im Winter werden wir, insbesondere bei Heizung & Co, zu einem bedeutenden Teil auf gespeicherte Energie angewiesen sein. Das kann zum Beispiel Bioenergie oder im Sommer regenerativ erzeugter Wasserstoff bzw. Methan sein. Gerade letztere Möglichkeit ist mit hohen Energieverlusten und hohen Kosten verbunden – vermutlich aber die Option auf der Versorgungsseite, die noch am praktikabelsten ist. Außer bei sehr konsequenter Reduktion reichen die Bioenergiepotenziale allein für die Deckung des „Winterbergs“ für alle Nutzer nämlich nicht aus.

Darum ist es besonders wichtig, den winterlichen Energiebedarf zu reduzieren – idealerweise durch einen deutlich geringeren Heizenergiebedarf, indem man auf eine hoch energieeffiziente Gebäudehülle und angepasste Gebäudetechnik setzt.Dabei kommt es nicht nur auf die Höhe des Bedarfs an, sondern auch auf die Heizlast. Erneuerbare Energien stehen überwiegend in Form von elektrischem Strom zur Verfügung. In Zukunft wird darum im Wesentlichen mit Strom geheizt. Selbst wenn es möglich ist, die Menge an benötigtem erneuerbarem Strom im Jahreszyklus bereitzustellen, würde auf heutigem Verbrauchsniveau das Stromnetz im Winter, wenn jeder mit Strom heizt, überlastet werden; das gilt auch für den Einsatz von elektrischen Wärmepumpen. Allein durch den Netzausbau kann dieses Problem nicht (schnell genug) gelöst werden. Auch hier ist eine reduzierte Heizlast entscheidend.

Die Ausbaupläne für erneuerbare Energien sind ambitioniert. Insbesondere bei der Windenergie stockt der Ausbau und die Genehmigungszeiten sind lang. Es ist auch in der aktuellen politischen Situation nicht klar, ob die Pläne vollständig umgesetzt werden können. Wenn parallel zum Ausbau der Erneuerbaren nicht auf höchste Effizienz gesetzt wird, kann die Energiewende bei zu langsamem Ausbau der Erneuerbaren bei fortschreitend hohem fossilen Energieverbrauch stecken bleiben. Das noch verfügbare CO₂-Budget wird dann deutlich überschritten, die Paris-Ziele werden weit verfehlt. Wer zu stark auf den Ausbau der Erneuerbaren zum Erreichen der Klimaziele setzt, macht hier leicht eine Milchmädchenrechnung auf.

CO2– ist das der richtige Maßstab?

Klar ist CO₂ der richtige Maßstab – wenn es um den Klimawandel geht. Nur mit CO₂-Reduktion lässt sich der Klimawandel eindämmen. CO₂-Neutralität, also Netto-Null-Emission, ist das Ziel. Ist das geschafft, die Energieversorgung also dekarbonisiert, verliert CO₂ seine Aussagekraft. Egal, wie viel Energie verbraucht wird, die CO₂-Emission ist Null. Problematisch wird diese Bewertung, wenn Grenzen für den Ausbau erreicht werden, sodass die Energieversorgung den Bedarf nicht mehr CO₂-neutral decken kann. Sie liefert keine Aussage zur eingesetzten Energie und damit auch nicht zu den Energiekosten.

Es braucht daher ergänzend einen Bewertungsmaßstab, der den verbleibenden Energiebedarf am Ziel bewertet, also in der vollständig erneuerbaren Energieversorgung. Je geringer der verbleibende Energiebedarf, umso einfacher ist seine Deckung mit erneuerbarer Energie, umso wahrscheinlicher wird das Ziel erreicht. Am Passivhaus Institut wurde mit dem System der erneuerbaren Primärenergie (PER, Primary Energy Renewable) bereits 2014 ein solcher Maßstab entwickelt (siehe QR-Code). Sonne, Wind und Wasserkraft sind die primären Energielieferanten. Speicher gleichen Unterschiede in Bedarf und Erzeugung aus, ihre Verluste werden mit eingerechnet – nur so lassen sich der winterliche Bedarf und die sommerliche Erzeugung korrekt verrechnen. Auch ein Bioenergiebudget wird mitberücksichtigt.

Das System beantwortet die Frage, wie viel Primärenergie in der erneuerbaren Energieversorgung aufgewendet werden muss, um eine bestimmte Dienstleistung, wie den Betrieb eines Gebäudes, zu erbringen. Und das ist künftig die entscheidende Größe – denn sie misst die immer noch bestehenden Auswirkungen auch der erneuerbaren Energiegewinnung auf das Ökosystem (z. B. Flächennutzung), die Menschen (z. B. Veränderungen im Landschaftsbild) und das Wirtschaftsgeschehen (z. B. Investition in Backup-Erzeuger). Um kein Missverständnis zu provozieren: Diese Auswirkungen sind alle weitaus weniger dramatisch als die des fossilen Energieeinsatzes. Die Bewertung durch PER wird auch die erneuerbare Energieversorgung nicht behindern, sondern sie durch die Synergie mit der Effizienz erleichtern. Der Bedarf an erneuerbarer Primärenergie wird darum im Folgenden ebenfalls diskutiert.

Bild: Passivhaus Institut

Bild: Passivhaus Institut

Das könnte klappen!

Die gute Nachricht zuerst: Im Vergleich zum heutigen Anforderungsniveau sind die Planungen der Ampelkoalition ein großer Schritt in die richtige Richtung. Setzt sie alle Maßnahmen, inklusive des ambitionierten Ausbaus der erneuerbaren Energie, tatsächlich um, dürfte sich der CO₂-Ausstoß des Gebäudebestands für Heizung und Warmwasser – ausgehend von etwa 210 Mt/a im Jahr 2021 – auf etwa 2 Mt im Jahr 2050 reduzieren.

Bis 2070 liegen die Gesamtemissionen dann in dem oben genannten Bereich des verbleibenden Budgets von 2000 bis 3000 Mt (Abb. 1).

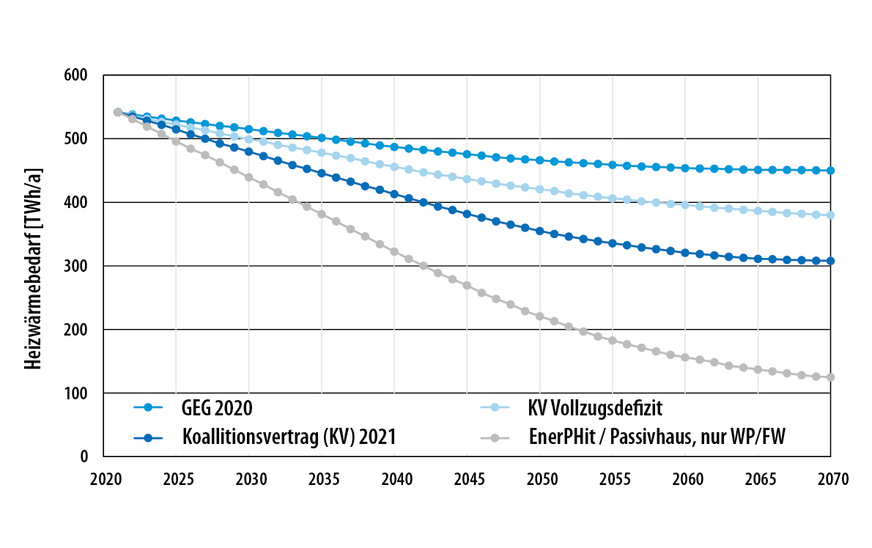

Ausgehend von 540 TWh im Jahr 2021 sinkt der Heizwärmebedarf aufgrund der großen Trägheit der Modernisierung des Gebäudebestands nur auf 360 TWh im Jahr 2050 und 310 TWh in 2070 (Abb. 2). Dass die Klimaziele dennoch fast erreicht werden, liegt am ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien und dem forcierten Umstieg von Gas- und Ölheizungen insbesondere auf Wärmepumpen [1].

Wasser in den Wein

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass solche ambitionierten Ziele schwer eins zu eins umgesetzt werden können. In der Praxis ist eher weiterhin eine „Pinselsanierung“ wahrscheinlich als die eigentlich vorgesehene nachhaltige Modernisierung, wenn beispielsweise die Erneuerung der Fassade ansteht. Wird auch weiterhin ein Vollzugsdefizit von nur 40 % angenommen, ergeben sich 2050 ein Heizwärmebedarf von noch 420 TWh und Gesamtemissionen bis 2070 von 2900 Mt CO₂. Das Klimaziel wird dann nur noch eingeschränkt erreicht.

Ebenso ist die Umsetzung der ambitionierten Ausbaupfade bei den erneuerbaren Energien nicht gesichert. Reduziert sich der geplante Ausbau (oder der für Heizung und Warmwasser verfügbare Anteil der zusätzlichen Erneuerbaren) um 50 %, wird länger mehr fossile Energie gebraucht, womit sich der Gesamt-CO₂-Ausstoß (bei ansonsten vollständiger Umsetzung des Koalitionsvertrags) bei über 3500 Mt einpendelt.

Es geht auch besser!

Wird von Anfang an konsequent auf das Kopplungsprinzip und nachhaltige Energieeffizienz gesetzt, verbessern sich die Ergebnisse. Gleichzeitig werden die Szenarien robuster bezüglich einer verzögerten oder unvollständigen Umsetzung. Wird für den Neubau der Passivhausstandard und für die Modernisierung EnerPHit (Sanierung mit Passivhaus-Komponenten) zugrunde gelegt, sinkt der Heizwärmebedarf 2050 auf 220 TWh und bis 2070 auf 120 TWh. Die CO₂-Emissionen sinken in dieser Variante bereits kurz nach 2045 auf Null, die kumulierten Emissionen betragen 1350 Mt bis 2070.

Damit ist ein solcher Pfad klimazielkompatibel. Und er ist sehr robust für den Fall eines verlangsamten Zubaus. Selbst bei einem um 50 % reduzierten Ausbau der Erneuerbaren betragen die kumulierten Emissionen nur 2800 Mt. Das zeigt: Es bleibt entscheidend wichtig, für beide Pfade, Effizienz und Erneuerbare, ambitionierte Ziele zu setzen, diese konsequent zu verfolgen und die Umsetzung mit robusten Mitteln sicherzustellen.

Sicher lassen sich alle Szenarien durch eine erhöhte Sanierungsrate beschleunigen. Der Tausch von Komponenten, die noch nicht am Ende ihres normalen Nutzungszyklus angelangt sind, führt jedoch zu sehr hohen Kosten. Zudem verschwendet der beschleunigte Austausch z. B. von Fenstern zusätzlich Ressourcen, was bei genauer Betrachtung auch die ökologische Sinnhaftigkeit in Frage stellt. Jedoch dürfte der entscheidende Haken für eine massiv erhöhte Sanierungsrate in der Praxis zu suchen sein: Es fehlt schlicht an Kapazitäten in der Bauindustrie und an Fachkräften.

Der Blick nach vorn: Gesamtenergiebedarf und Gesamtkosten

Wie bereits beschrieben, verliert CO₂ als Indikator auf dem Weg der Transformation seine Aussagekraft. Entscheidend für die Zeit danach – also nach 2050 – ist der noch bereitzustellende PER-Bedarf, der Bedarf an erneuerbarer Primärenergie. Je niedriger dieser ist, umso einfacher und kostengünstiger kann er bereitgestellt werden, umso weniger wird die gesellschaftliche Akzeptanz von Anlagen zur Energieerzeugung auf die Probe gestellt und umso schneller sinken die CO₂-Werte, denn es wird nun auch von der Anwendungsseite her zusätzlich CO₂ reduziert.

Im Jahr 2070 hat sich für den Wärmebedarf aus Heizung und Warmwasser in allen Varianten ein im Wesentlichen stabiles Niveau eingestellt, die Transformation ist (auf Basis des heutigen Stands der Technik) abgeschlossen. Der Bedarf an erneuerbarer Primärenergie liegt dann bei der Passivhaus/EnerPHit-Variante bei 100 TWh, während der Bedarf der Variante Koalitionsvertrag bei etwa dem Dreifachen liegt.

Konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien vorausgesetzt, führt der niedrige Energiebedarf der Passivhaus/EnerPHit-Variante ab den späten 2040er Jahren zu gewissen Überschüssen an im Jahresdurchschnitt verfügbarer erneuerbarer Energie. Diese kann z. B. genutzt werden, um früher emittiertes CO₂ aus der Atmosphäre zu holen und das Klima zu stabilisieren – oder um Spielräume für andere Bereiche zu eröffnen, in denen die Substitution weniger leicht erfolgen konnte.

In der Studie zeigt sich auch, dass die Variante Passivhaus/EnerPHit zu dem niedrigsten ökonomischen Gesamtaufwand aus Investitions- und Energiekosten führt. Der Gegenwartswert aller Kosten 2021 bis 2070 beläuft sich im teuersten Szenario, einer beschleunigten Variante des Koalitionsvertrags, auf 6900 Mrd. Euro, gefolgt von der Variante mit Vollzugsdefizit: 6200 Mrd. Euro. Etwas günstiger ist die Variante Koalitionsvertrag mit etwa 6000 Mrd. Euro. Demgegenüber spart die Variante Passivhaus/EnerPHit mit etwa 5400 Mrd. Euro noch ca. 600 Mrd. Euro ein. Noch nicht mitgerechnet sind dabei durchaus bedeutende Einsparungen beim erforderlichen Netzausbau.

Ein „weiter so“ auf GEG 2020-Niveau ist übrigens überhaupt nicht ratsam. Die Klimaziele werden damit deutlich verfehlt. Und mit Gesamtkosten im Sektor von allein 6200 Mrd. Euro kommt das Nichts-

tun die Gesellschaft teuer zu stehen – darin enthalten sind nicht alle zusätzlichen Folgekosten der Reparatur von Schäden, die durch den Klimawandel ausgelöst werden.

Bild: Passivhaus Institut

Bild: Passivhaus Institut

Beispiel Kindertagesstätte Frankfurt Harrheim

Die Kindertagesstätte Harrheim (Abb. 5) – 2011 im Passivhausstandard errichtet – hat eine Energiebezugsfläche von knapp 900 m² und wird mit Gas beheizt. Das Wasser erzeugen – aufgrund des geringen Bedarfs – dezentrale elektrische Durchlauferhitzer. Im Folgenden wird die Kita auf unterschiedlichen Effizienzniveaus betrachtet. Dabei entspricht der Warmwasser- und Nutzerstrombedarf stets dem errichteten Original, nur der Heizwärmebedarf verändert sich.

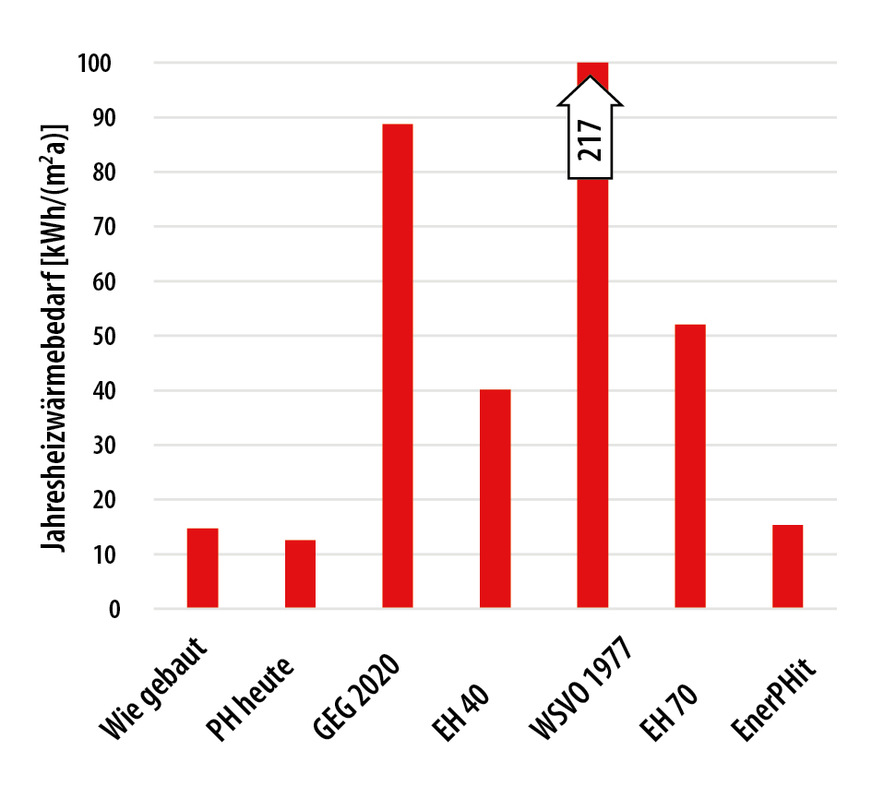

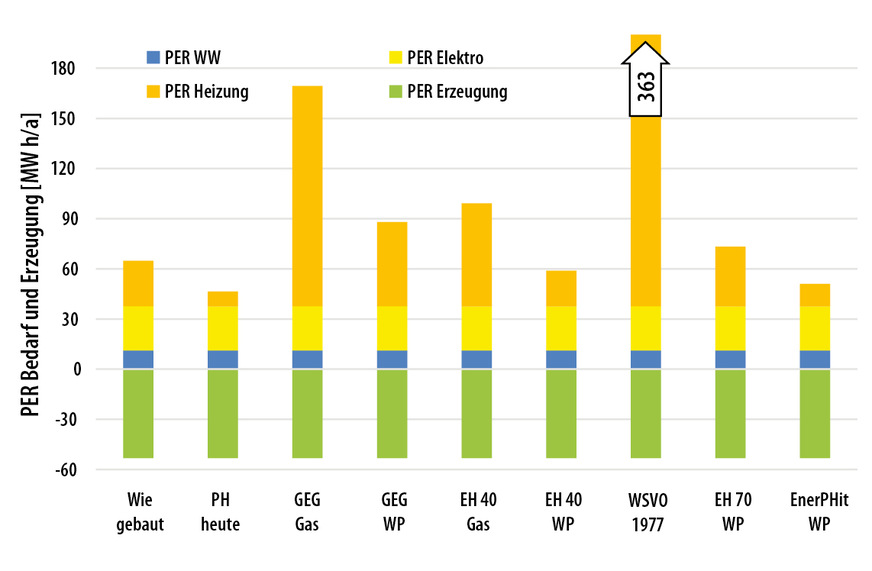

Der berechnete Heizwärmebedarf „wie gebaut“ liegt bei 15 kWh/(m²a). Würde die Kita heute gebaut, könnte insbesondere aufgrund der Effizienzverbesserungen bei den Fenstern der Energiebedarf bei gleichzeitiger Reduktion der Dämmdicken noch weiter gesenkt werden. Gebaut nach GEG 2020 läge der Heizwärmebedarf bei 89 kWh/(m²a) und nach dem durch die Ampel-Koalition angestrebten EH40-Standard bei 40 kWh/(m²a). Nehmen wir an, die Kita sei vor 40 Jahren nach der Wärmeschutzverordnung 1977 errichtet worden, läge der Heizwärmebedarf bei 217 kWh/(m²a). Dieser ließe sich nach dem angestrebten EH 70-Niveau auf 52 kWh/(m²a) und durch die konsequente Verwendung von Passivhaus-Komponenten mit EnerPHit (siehe auch QR-Code) auf 16 kWh/(m²a) reduzieren (Abb. 3).

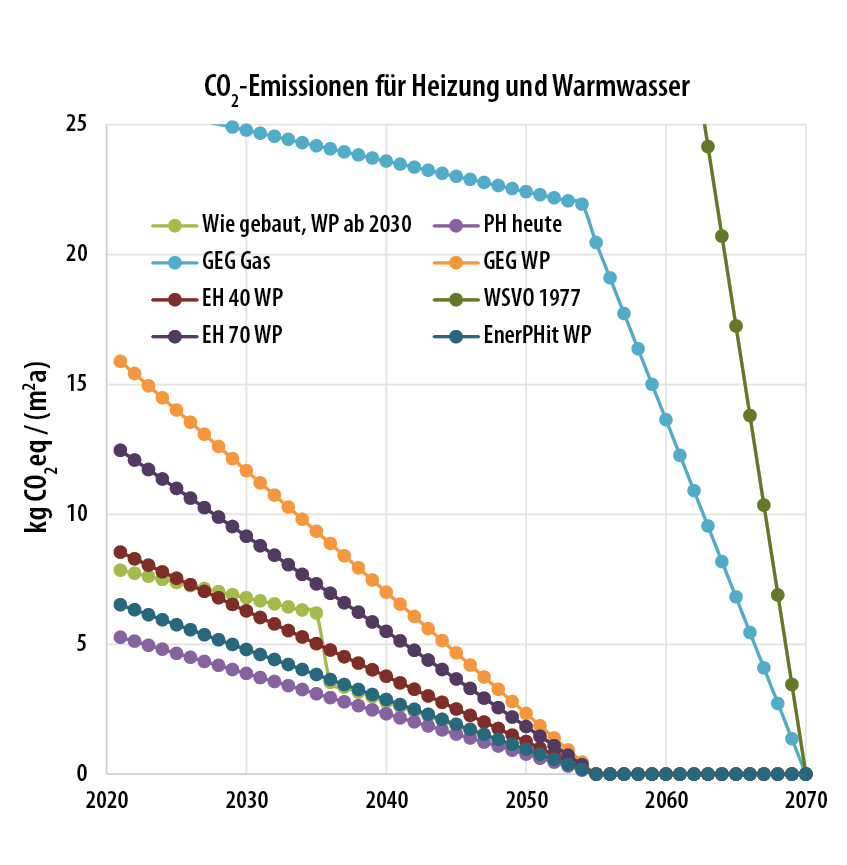

Zur Ermittlung der CO₂-Emissionen wurde eine lineare Reduktion des CO₂-Faktors von Strom auf Null im Jahr 2055, für Gas (Ersatz durch EE- und Biogas, einsetzend 2055) im Jahr 2070 angenommen. Die Grafik in Abb. 4 zeigt: Alle elektrisch versorgten Gebäude sind ab 2055 unabhängig von ihrem Energiebedarf „nominal“ klimaneutral, sobald nämlich der CO₂-Faktor des Stromes bei Null liegt. Gleiches gilt für die gasbeheizten Gebäude ab 2070, selbst für das nach WSVO 1977 errichtete. Das Beispiel belegt anschaulich eben diese Milchmädchenrechnung, die mit der CO₂-Bewertung aufgemacht wird. Denn würden alle Gebäude auf sehr schlechtem Wärmeschutzniveau verharren, wäre die vollständige Substitution durch erneuerbaren Strom oder Gas gar nicht erreichbar.

In Abb. 6 ist der PER-Bedarf der untersuchten Varianten grafisch aufgeführt. Zur Orientierung ist nach unten die Energieerzeugung durch eine PV-Anlage aufgetragen, die 50 % der freien Dachfläche belegt. Bei den Varianten PH heute und EnerPHit erzeugt die PV-Anlage etwas mehr Strom, als für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Nutzerstrom einschließlich Speicherverlusten benötigt werden.

Für das „Passivhaus heute“ ergeben sich gegenüber dem EH 40 Einsparungen von gut einem Fünftel, bezogen auf den besonders wichtigen Heizenergiebedarf sind es sogar um 60 %. Im Vergleich zwischen EH 70 und EnerPHit beträgt die Einsparung in Summe 30 %, bezogen auf die Heizenergie etwas über 60 %.

Bild: Hochbauamt Frankfurt

Bild: Passivhaus Institut

Fazit: Beim Gebäudebestand muss nachgelegt werden

Es gibt mit Passivhaus und EnerPHit eine weltweit zehntausendfach erprobte Antwort für die Herausforderung des Klimawandels im Gebäudesektor. Sie ist gleichzeitig kostengünstig, im Erneuerungszyklus mit bestehenden Kapazitäten der Bauwirtschaft realisierbar und sie verfügt über eine bessere Resilienz als die diskutierten Alternativen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung ist eine Stärkung der Energieberatung.

Die Ansätze des Koalitionsvertrags sind ein großer Schritt in die richtige Richtung. Noch ein Stück weiter und das Ziel liegt in greifbarer Nähe. Dazu muss insbesondere beim Gebäudebestand nachgelegt werden, denn das EH 70 als Anforderungsniveau reicht nicht aus. Zudem sollte die Lüftung mit Wärmerückgewinnung allein aus gesundheitlichen Gründen in Neubau und Modernisierung zum Standard gehören.

Begleitend braucht es eine Ausbildungs- und Qualitätssicherungsinitiative, damit auch in der Praxis erreicht wird, was die Energieberater versprechen. Die Bauindustrie zu motivieren, nicht nur im Spitzensegment, sondern auch in der Breite verbesserte Komponenten bereitzustellen, ist gleichermaßen Notwendigkeit und Chance. Und auch die Beratungssoftware der Energieexperten sollte ohne großen Aufwand Energiebedarfe ausweisen, die dem Verbrauch in der Praxis nahekommen. Die Förderung nachhaltiger Standards durch das BEG ist als Motivation aller Beteiligten begrüßenswert. Die Förderung nicht zielführender Standards, wie EH 70, wirken jedoch auch im Gebäudebestand kontraproduktiv, da sie ein nicht ausreichendes, klimaschädliches Niveau legitimieren und zementieren. Als Voraussetzung für eine sinnvolle Schritt-für-Schritt durchgeführte Modernisierung ist der Sanierungsfahrplan bzw. der EnerPHit-Reftofit-Plan eine entscheidende Erfolgskomponente, die bei keiner Energieberatung fehlen sollte. Das Passivhaus Institut hat in all diesen Bereichen in den vergangenen 25 Jahren vielfach Lösungen entwickelt, die sich in der praktischen Umsetzung bewährt haben.

[1] Diese Aussage setzt natürlich voraus, dass nicht „Heizen mit Erdgas“ sachwidrig als nachhaltig eingestuft wird. In diesem Beitrag gehen die Autoren davon aus, dass auch die Erdgasheizung innerhalb des Betrachtungszeitraums vollständig ersetzt oder zumindest Erdgas durch erneuerbares Gas substituiert wird. Ist das nicht der Fall, können die Klimaziele ohnehin nicht erreicht werden.

Bild: Benjamin Krick

Benjamin Krick

studierte an der Hochschule Darmstadt und der Universität Kassel, wo er 2008 im Bereich des experimentellen Bauens promovierte. Seit 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Passivhaus Institut Darmstadt leitet er hier die Arbeitsgruppe Komponentenzertifizierung und ist Geschäftsführer. Seit 2005 lehrt er an der Hochschule Darmstadt im Bereich Baukonstruktion und Energiesparendes Bauen, wo er die Studierenden zu zertifizierten Passivhaus-Planern ausbildet. Seit 2019 Honorarprofessor. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen im Bereich der Energie- und Kosteneffizienten Gebäudehülle sowie in der Bewertung der Energieversorgung von Gebäuden unter Nachhaltigkeitsaspekten. Als Lehrender sowie als Autor zahlreicher Fachartikel und Fachbücher liegt ihm die Verbreitung des Wissens um energieeffizientes, kostengünstiges und nachhaltiges Bauen sehr am Herzen.

Bild: Jürgen Schnieders

Jürgen Schnieders

studierte Physik in Tübingen und Oldenburg. Seit 1997 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Passivhaus Institut und seit 2019 Geschäftsführer. Er spielt eine wesentliche Rolle in der Weiterentwicklung des Passivhaus-Projektierungspakets (PHPP) und des PHI-

eigenen Gebäudesimulationsprogramms Dynbil. Er war an den ersten Passivhaus-Bürogebäuden und -Schulen beteiligt und führte die übergreifende Auswertung der Messungen im ersten EU-Demonstrationsprojekt für Passivhäuser CEPHEUS durch. 2009 promovierte er über Passivhäuser in Südwesteuropa. Zu seinen aktuellen Schwerpunktthemen zählen Quartiersbilanzen und die Umsetzung des Passivhauskonzepts in anderen Klimata. Dazu kommen zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge in deutscher und englischer Sprache.