Für eine gesunde Raumluft müssen Schadstoffe aus verbrauchter Atemluft, aus dem Drucker oder dem Teppichboden abgeführt und Außenluft zugeführt werden. Gleichzeitig heizen sich Gebäude oft stark auf. Dazu tragen die zunehmenden inneren Wärmelasten beispielsweise durch EDV-Systeme und die Zunahme von Hitzewellen [1] bei. Klima- und Lüftungsanlagen schaffen Abhilfe. Zum einen können sie eine gesunde Raumluftqualität sicherstellen und für angenehme Raumtemperaturen sorgen, zum anderen ermöglicht die Wärmeübertragung, dass für das Erwärmen oder Kühlen aufgebrachte Energie von der Abluft auf die Zuluft übertragen wird.

Statt durch Fenster nach draußen zu entweichen, bleibt die Energie im Gebäude und wird durch die Rückgewinnung in einem Kreislauf immer wieder genutzt. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Ventilatoren. Sie transportieren die Luft dorthin, wo sie im Gebäude benötigt wird, und führen die belastete Raumluft wieder ab. Sie sind damit unverzichtbar für eine angenehme und gesunde Wohn- und Arbeitsumgebung. Weil sie meist unsichtbar arbeiten, wird ihre Rolle jedoch häufig unterschätzt – unter anderem in Bezug auf den Energieverbrauch.

Veraltete Ventilatoren gehören zu den Hauptursachen für zu hohen Energieverbrauch in bestehenden Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen). Werden sie durch moderne Ventilatoren ersetzt, lassen sich je nach Gebäude und Anlage bis zu 50 Prozent Energie und CO2 sparen. Zudem verringern sich die Betriebs- und Energiekosten, bei verhältnismäßig niedrigen Investitionskosten. Während der Anteil der Ventilatoren an den Betriebskosten bei bis zu 70 Prozent liegt, beträgt ihr Anteil an den Investitionskosten maximal drei Prozent.

Wie hoch das Einsparpotenzial ist, lässt sich mit einem Berechnungstool einfach ermitteln Die Ventilatortauschkampagne des Fachverbands Gebäude-Klima stellt das Tool auf ihrer Internetseite zur Verfügung [2]. Der Umwelt-Campus Birkenfeld hat ein Excelsheet erstellt, mit dem sich die Amortisationszeit mit Hilfe der Kapitalwertmethode berechnen lässt [3].

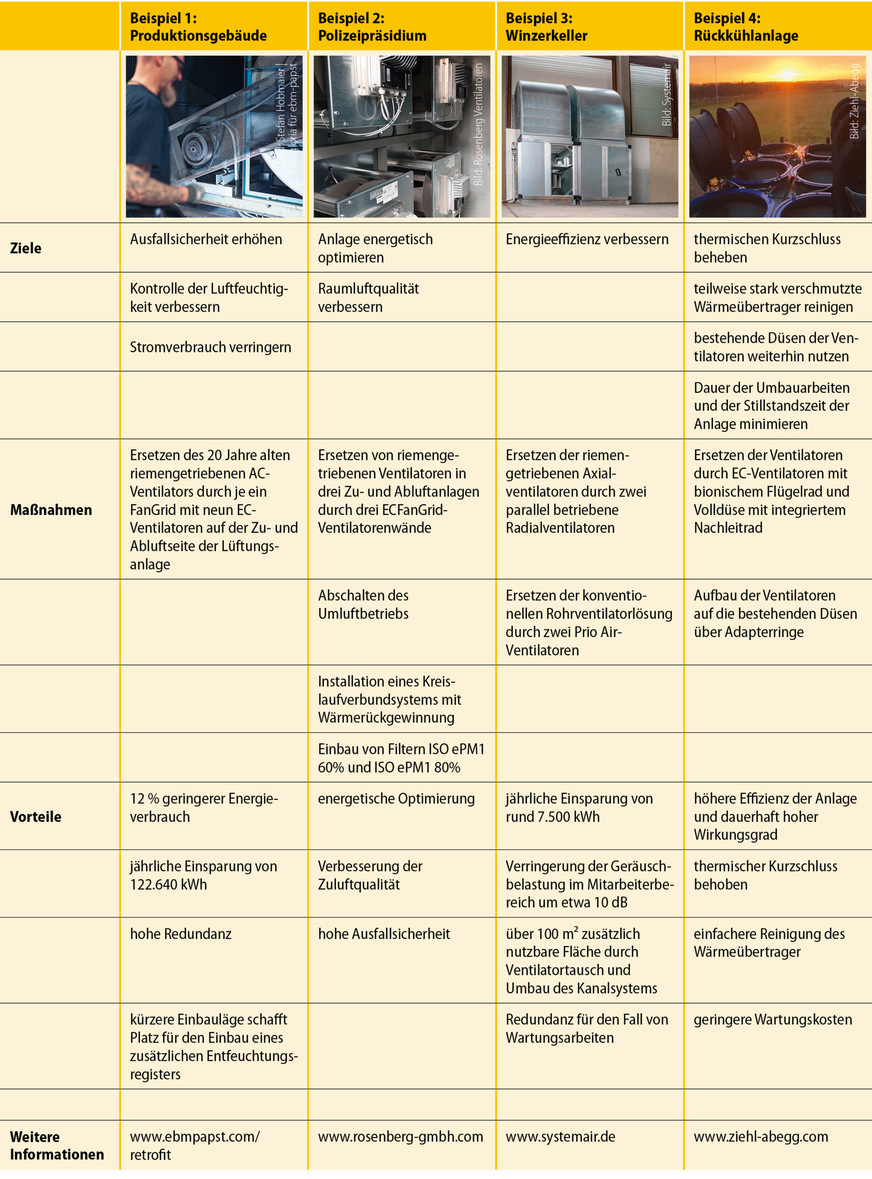

Beispiel 1: Produktionsgebäude

Normalerweise wird bei Semikron, einem Spezialisten für Leistungselektronik, an 365 Tagen im Jahr in drei Schichten gearbeitet. Während der Modernisierung der 20 Jahre alten Lüftungsanlage für das sechsstöckige Hauptproduktionsgebäude stand die Produktion ausnahmsweise für wenige Tage still. Ein Retrofit im laufenden Betrieb wäre nicht möglich gewesen, weil die Produktion der sensiblen Elektronikteile klar definierte klimatische Bedingungen erfordert. Die Betreiber erhofften sich von der Maßnahme vor allem eine erhöhte Ausfallsicherheit, eine bessere Kontrolle der Luftfeuchtigkeit und einen geringeren Stromverbrauch.

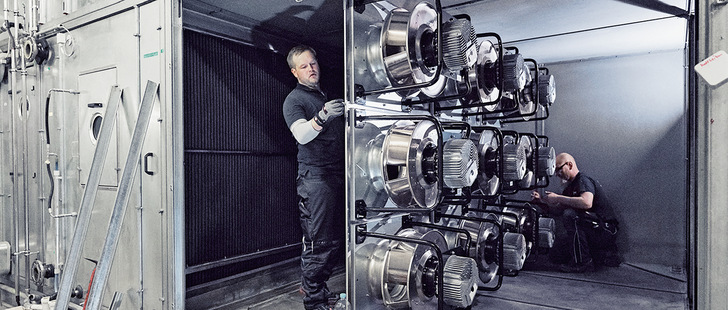

Nach dem Ausbau des riemengetriebenen Ventilators wurden auf der Zu- und Abluftseite der Lüftungsanlage jeweils eine Ventilatorenwand aus EC-Modulen mit einem Volumenstrom von 7.865 Kubikmeter pro Stunde auf der Zuluftseite und 8.430 Kubikmeter pro Stunde auf der Abluftseite installiert. Neben dem effizienten Betrieb ergibt sich durch die parallele Anordnung eine hohe Redundanz – in diesem sensiblen Bereich ein Muss.

Die plug-and-play-fähige Lösung ermöglichte das Retrofit innerhalb von nur drei Tagen. Wegen der im Vergleich zum alten AC-Ventilator kürzeren Einbaulänge konnte ein zusätzliches Entfeuchtungsregister installiert werden. Davon profitieren zwei Produktionsetagen, die vorher ohne Entfeuchtung auskommen mussten. Der Energieverbrauch sank durch das Retrofit um 122.640 Kilowattstunden, was einer jährlichen Einsparung von zwölf Prozent entspricht.

Beispiel 2: Polizeipräsidium

Das zweite Beispiel zeigt, wie die Modernisierung der Zu- und Abluftanlagen die Raumluftqualität im Polizeipräsidium Potsdam verbessert und gleichzeitig den Energiebedarf verringert hat. Drei Ventilatorenwände ersetzen dort die drei ineffizienten riemengetriebenen Ventilatoren mit je 35.500 Kubikmeter pro Stunde Luftleistung. Weil in Ventilatorenwänden jeweils mehrere EC-Module zum Einsatz kommen, bieten sie mehr Betriebssicherheit als ein einzelner großer Ventilator. Sollte ein Ventilator ausfallen, können die verbleibenden durch eine Drehzahlerhöhung die Luftleistung konstant halten. Zahl und Positionierung der Ventilatoren ließen sich in Potsdam variabel auswählen. Mit seinem modularen Aufbau passt das System durch jede Tür, in jeden Aufzug und in alle bestehenden RLT-Anlagen.

Um die Zuluftqualität zu verbessern, wurden in der Polizeistation der vormalige Umluftbetrieb abgeschaltet, ein Kreislaufverbundsystem zur Wärmerückgewinnung installiert und hochwertige Filter nachgerüstet (ISO ePM1 60% und ISO ePM1 80%). Ventilatortausch plus Einbau einer Wärmerückgewinnung ermöglichten trotz der Umstellung auf einen reinen Außenluftbetrieb eine erhebliche Energieeinsparung. Die Maßnahme lässt sich bei RLT-Bestandsanlagen jeder Größenordnung umsetzen, auch bei schwierigen Platzverhältnissen. Beim Projekt in Potsdam wurden die für das Kreislaufverbundsystem notwendigen Wärmeübertrager als Zu- und Abluftregister in die bestehenden Anlagen verbaut und die zugehörige Hydraulikstation wenige Meter entfernt installiert.

Beispiel 3: Winzerkeller

Auf Grundlage einer Analyse der alten Lüftungsanlagen entschied sich die Winzergenossenschaft Beckstein für ein Retrofit-Projekt. Zwei parallel geschaltete Radialventilatoren ersetzen die riemengetriebenen Axialventilatoren. Die Maßnahme ermöglicht eine Redundanz im Fall von Wartungsarbeiten. Darüber hinaus stellt der deutlich niedrigere Schallpegel der neuen drehzahlgesteuerten Kanalventilatoren eine Entlastung für die Mitarbeitenden in der Flaschenabfüllung dar. Durch den Umbau konnte der gesamte Kanalverlauf optimiert werden, sodass eine zusätzliche Fläche von 110 Quadratmetern frei wurde.

Als weitere Maßnahme wurde das Abluftsystem in einem der Gärkeller ersetzt. Die vormalige konventionelle Rohrventilatorlösung war mit Leistungsverlusten verbunden, die durch eine neue, effizientere Rohrlösung erheblich verringert werden konnten, sodass eine höhere Systemeffizienz erreicht wurde. Durch die Umstellung auf die neuen Ventilatoren spart die Winzergenossenschaft im Jahr etwa 7.500 Kilowattstunden ein und verringert die Geräuschbelastung im Mitarbeiterbereich um etwa zehn Dezibel. Bustechnik ermöglicht eine Ferndiagnose über die zentrale Steuerung.

Beispiel 4: Rückkühlanlage

Im vierten Beispiel stellte der Betreiber eine unzureichende Kälteleistung seiner Rückkühlanlagen für eine Kälteanlage fest. Lösungen für derartige Probleme werden klassischerweise im Hochsommer angefragt, wenn die Anlagen gegen die Hitze auf den Gebäudedächern ankämpfen. Unten am Tischkühler wird die Umgebungsluft angesaugt, deren Temperatur schnell 35 Grad Celsius übersteigt. Hinter dem Wärmeübertrager erreicht sie gut und gerne 60 bis 70 Grad Celsius, bevor sie die Ventilatoren umströmt und nach oben ausgeblasen wird. Die Fortluft muss auch den Motor kühlen.

Die Inspektion der Anlage inklusive einer Visualisierung des Luftstroms mit einer Rauchmaschine förderte mehrere Möglichkeiten für Verbesserungen zutage. So wurde bedingt durch den Aufstellort der Anlage an mehreren Stellen die aufgeheizte Abluft erneut von unten angesaugt. Durch diesen thermischen Kurzschluss konnte die Luft nur eine geringe Kühlleistung im Wärmeübertrager erbringen. Außerdem waren die Wärmeübertrager teilweise stark verschmutzt. Die dadurch verursachten Druckverluste brachten einen zusätzlichen Energiebedarf mit sich, minderten die maximale Kühlleistung der Anlage und führten zu einem höheren Schallpegel.

Um den Aufwand für die Umbauarbeiten möglichst gering und den Anlagenstillstand möglichst kurz zu halten, sollten die bestehenden Einlaufdüsen der Ventilatoren weiterverwendet werden. Gelöst wurde dies, indem neue Ventilatoren mit einem höheren Wirkungsgrad über passende Adapterringe auf die bestehende Düse aufgebaut wurden. Eine Klappvorrichtung des Ringes ermöglicht es, den Ventilator nach oben aufzuklappen, sodass der Wärmeübertrager bei Verschmutzungen von innen nach außen gereinigt werden kann. Dies hält die Anlage auf einem hohen Wirkungsgrad und senkt die Wartungskosten. Das Nachleitrad des Ventilators und dessen Richtwirkung verhindert zudem den thermischen Kurzschluss.

Fazit: So vielfältig die Bestandsanlagen und die Anforderungen der Betreiber auch sein mögen, gibt es doch Gemeinsamkeiten bei den Retrofits: Sie amortisieren sich meistens innerhalb von zwei bis fünf Jahren. In vielen Fällen bieten sie darüber hinaus eine höhere Betriebssicherheit, eine bessere Regelbarkeit, geringere Schallemissionen sowie einen geringeren Wartungsaufwand.

Literatur

[1] DWD: Faktenpapier 2022 zu Extremwetter in Deutschland, www.t1p.de/geb230860

[2] Online-Tool zur Berechnung Einsparpotenzials durch Ventilatortausch, www.t1p.de/geb230862

[3] Umwelt-Campus Birkenfeld: Excelsheet zur Berechnung von Amortisationszeiten mit Hilfe der Kapitalwertmethode, www.t1p.de/geb230863

Quelle: FGK