Die Basis jeder Heizungsauslegung bildet die Heizlast, also der Wärmebedarf einzelner Räume beziehungsweise eines Gebäudes in Abhängigkeit von den Ansprüchen der Nutzer (Raumsolltemperaturen). Auf die Heizlast eines einzelnen Raumes wirken zum Beispiel der Anteil der Außenflächen sowie die Raumtemperaturen der angrenzenden Räume ein. Diese Daten sind in der Regel als gegeben anzunehmen, es sei denn, es sind weitere Maßnahmen an der Gebäudehülle geplant.

Variablen der Heiztechnik stellen dagegen die Vorlauftemperatur und die Größe eines in der Regel noch nicht vorhandenen Pufferspeichers dar. Steht also eine Heizungsmodernisierung im Bestand an, sollten weder die Vorlauftemperatur einer bestehenden Heizung noch die Flächen beispielsweise bestehender Heizkörper als unveränderliche Größe betrachtet werden. Wird die Wärmeübertragungsfläche aller Heizkörper möglichst groß gewählt, lässt sich in der Regel die Vorlauftemperatur senken. Oft sind Heizkörper in Bestandsbauten zu groß ausgelegt. Dieser Planungsfehler kommt dem Ziel einer Temperaturabsenkung allerdings sehr entgegen.

Ist es nicht möglich, angemessene Vorlauftemperaturen für den Betrieb einer Wärmepumpe zu erreichen, so können weitere Maßnahmen am Gebäude die Heizlast und damit die Vorlauftemperatur reduzieren. Besonders effizient sind der Austausch von Fenstern mit Einfachverglasung gegen Fenster mit Doppel- oder Dreifachverglasung sowie die Dämmung von Kellerdecke, Dach und/oder Fassade.

Jedes Kelvin weniger verbessert die Effizienz

Die Heizkörperhersteller geben üblicherweise die Leistung ihrer Produkte an. In der Regel geben sie eine mit dem Heizkörper abdeckbare Heizlast für die Vor- und Rücklauftemperatur an (55/45 °C), standardmäßig für eine Ziel-Raumtemperatur von 20 Grad Celsius. Da aus Effizienzgründen beim Betrieb einer Wärmepumpe die maximale Vorlauftemperatur 55 Grad Celsius nicht überschreiten sollte, muss bei bereits bekannter Heizlast geprüft werden, ob die Heizkörper im Bestand ausreichend leistungsstark sind.

Mit dem Bestandskessel wird zunächst näherungsweise die übertragbare Heizleistung der Heizkörper des gesamten Wärmeverteilsystems als Ist-Zustand bestimmt. Ein dafür hilfreiches Tool ist der Heizkörperrechner des Bundesverbands Wärmepumpe. Als maximale Vor- und Rücklauftemperatur setzt man die aktuell für das System eingestellten Werte ein sowie den Heizkörpertyp, die Abmessungen der bestehenden Heizflächen und die Innentemperatur. Vergleicht man dann die raumweise

ermittelten Werte mit den jeweiligen Heizlasten nach DIN EN 12831-1 Abschnitt 6, erkennt man, ob noch Spielraum zur Absenkung der Vorlauftemperatur besteht. Ist die Heizlast eines Raumes kleiner als die maximal zur Verfügung stehende Heizleistung der jeweiligen Heizkörper, kann die Vorlauftemperatur gesenkt werden.

Anschließend errechnet man die Heizleistung mit einer um fünf Kelvin reduzierten Vorlauftemperatur und nähert sich so der idealen Vorlauftemperatur an. Sie ist erreicht, wenn die Heizlast eines Raumes der berechneten Heizleistung entspricht. Mit der reduzierten Vorlauftemperatur der Wärmepumpe werden alle Räume gerade noch optimal beheizt.

Die maximale Vorlauftemperatur lässt sich im Bestand während der Heizperiode ebenso experimentell raumweise bestimmen. Je kälter der Tag für die Messung gewählt wird, desto verlässlicher fallen die Ergebnisse aus. So geht man vor: Alle Heizkörperventile müssen zunächst vollständig geöffnet werden. Dann wird die Vorlauftemperatur stufenweise so lange abgesenkt, bis die Wohlfühltemperatur in den Räumen gerade noch erreicht wird.

Beträgt bei Erreichen der Normaußentemperatur die ermittelte maximale Vorlauftemperatur 55 Grad Celsius oder weniger, kann in dem Gebäude eine Wärmepumpe effizient betrieben werden. Liegt sie jedoch in einzelnen Räumen über 55 Grad Celsius, ist ein Austausch der Heizkörper in den Räumen empfehlenswert, die mit dieser Vorlauftemperatur nicht ausreichend warm werden. Sind alle Heizkörperflächen ausreichend groß, kann im gesamten Gebäude die Vorlauftemperatur gesenkt und damit sowohl Betriebskosten als auch der CO2-Ausstoß reduziert werden. Es ist außerdem eine Überlegung wert, Heizkörper nur in wärmeren Räumen wie Wohn- und Kinderzimmern zu tauschen und in eher kühl gehaltenen Räumen die bestehenden zu belassen.

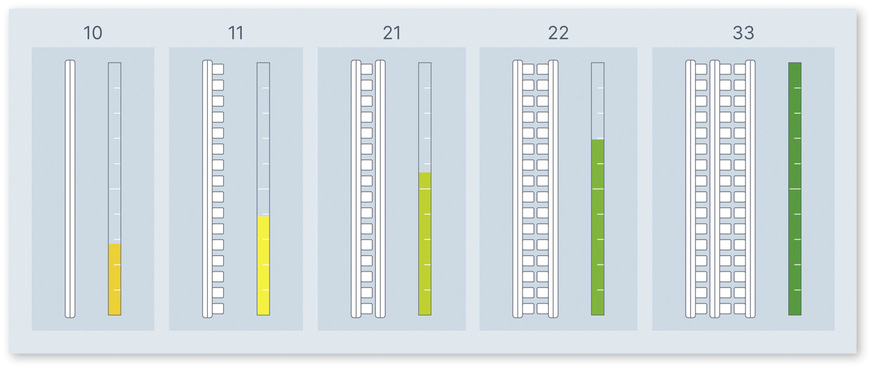

Die Modulvielfalt bietet selbst bei vorgegebenen Flächen, die beispielsweise längen- und höhenbeschränkt innerhalb einer Heizkörpernische liegen, die Möglichkeit, Heizkörper mit einer breiten Spannweite an Heizleistungen zu installieren. Denn die einzelnen Bauformen übertragen Wärme bei gleicher Vorlauftemperatur unterschiedlich effektiv. Ihr Platzbedarf variiert nur in der räumlichen Tiefe. Großflächige Plattenheizkörper können zum Beispiel Gliederheizkörper ersetzen. Ebenso können Heizkörper vom Typ 10 und 11 gegen Heizkörper vom Typ 21, 22 oder gar 33 getauscht werden. Dass die Anschlussfelder der Heizkörper genormt sind, macht den Austausch besonders einfach.

Bild: Wolf

Pufferspeicher bedarfsgerecht wählen

Für den Betrieb einer Wärmepumpe empfiehlt sich fast immer der Einsatz eines Pufferspeichers für das Heizungswasser, vor allem im Gebäudebestand. Denn er fängt Spitzen aus dem Wärmeverteilsystem ab, bietet eine hydraulische Entkopplung und ermöglicht bei Bedarf den Durchfluss und die Abtauenergie für die Wärmepumpe. In der Summe führt dies zu verlängerten Laufzeiten bei gleichzeitig geringerer Modulationsanforderung. Das spart Energie und steigert die Effizienz.

Zudem nimmt ein Pufferspeicher tagsüber produzierte und zu diesem Zeitpunkt nicht benötigte Wärme auf und gibt sie bei Bedarf in den kühleren Abend- und Morgenstunden wieder an das Wärmeverteilsystem ab, was eine Wärmepumpe spürbar entlastet. Dieses Betriebsverhalten lässt sich bereits über einfache Zeitprogramme in jedem Gebäude realisieren.

Das Volumen eines Pufferspeichers hängt vor allem von dem Gebäude, seiner Größe, dem Heizsystem und Wärmestandard ab. Daher kann man keine pauschale Empfehlung zur idealen Größe geben, sondern es muss genau gerechnet werden. Wird der Pufferspeicher nur zum Abtauen der Wärmepumpe verwendet, genügt je nach Leistung der Wärmepumpe bereits ein kleines Volumen von bis zu 50 Litern.

Größere Pufferspeicher sind aber sinnvoll, um beispielsweise Sperrzeiten für Wärmepumpenstrom oder Zeiten für die Warmwasserbereitung zu überbrücken. Auch die Wärme einer Solaranlage oder in Wärme umgewandelte überschüssige elektrische Energie aus einer Photovoltaikanlage können in den Pufferspeicher eingespeist und vorgehalten werden. Für ein Einfamilienhaus reichen 200 Liter Pufferspeichervolumen oft aus. Befindet sich allerdings eine Solarthermie- oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, sollte das Volumen mindestens 300 Liter betragen.

Das Volumen sollte jedoch nicht zu groß dimensioniert werden. Nicht abgerufene Wärme im Speicher wird trotz guter Dämmung mit der Zeit an die Umwelt abgegeben und geht damit verloren. Ein gegebenenfalls bereits vorhandener Pufferspeicher kann weiterverwendet werden, wenn sein Volumen zur neuen Heizanlage passt. Folgende Aspekte können die Größe, aber auch die Ausführung des Pufferspeichers beeinflussen:

(Speicher mit Solarwärmetauscher notwendig)

(separate Anschlüsse am Speicher erforderlich)

Pufferspeicher werden im Bestand bei einer Sanierung oder Modernisierung in der Regel als Trennspeicher ausgeführt. Ein Trennspeicher trennt die Volumenströme zur Wärmepumpe von denen innerhalb des Gebäudes. Somit entkoppelt er die Wärmepumpe und das vorhandene Heizsystem hydraulisch. Auch Reihenspeicher sind möglich. Sie können jedoch beim hydraulischen Abgleich für den Fachhandwerker einen höheren Aufwand bedeuten und werden daher überwiegend beim Neubau von Einfamilienhäusern eingesetzt.

Bild: Wolf

arbeitet als Produktmanager Wärmepumpen beim Heizungshersteller Wolf GmbH.

![© Bild: aus [4] Totalschaden: Ursache war ein fehlender Haftverbund eines ausschließlich geklebten und nicht gedübelten WDVS.](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/10/484139.jpeg?itok=j4UItXTH)