Moderne Gebäude sind meist gut gedämmt und mit einer effizienten Anlagentechnik ausgestattet. Doch was nutzt das alles, wenn während der Heizperiode gleichzeitig über die Fenster gelüftet wird? Was nutzt eine hocheffiziente Lüftungsanlage, die permanent lüftet, wenn ein Teil des Gebäudes nicht benutzt wird? Oder wie hilfreich ist eine energieeffiziente LED-Beleuchtung, die den ganzen Tag im Büro eingeschaltet bleibt?

Trotz effizienter Anlagentechnik wird in Gebäuden immer noch (zu) viel Energie verschwendet. Diese Situation lässt sich durch den gezielten Einsatz von Gebäudeautomation verbessern. Dabei wird oft der Fehler gemacht, zu Beginn eines Planungsprozesses die Anforderungen nicht eindeutig festzuschreiben, sondern das mal irgendwie machen zu lassen.

So kann es nichts werden. Das Resultat sind teure Installationen, die nicht richtig funktionieren und den Nutzer ärgern. Es geht aber auch anders. Ergänzend zum Beitrag der Energieeffizienz bietet das Smarthome beziehungsweise das smarte Office auch einige Vorteile hinsichtlich Sicherheit und Komfort.

Was smart bedeutet

Der Verbreitungsgrad von Raumautomation nimmt zu. Im privaten Bereich ist das Smarthome längst zu einem bekannten Stichwort geworden. Dabei wird es sehr inflationär verwendet. Eine App-Steuerung der Kaffeemaschine berechtigt noch lange nicht dazu, sie als smart zu bezeichnen. Die Bezeichnung „smart“ wird oft schon verwendet, wenn ein Gerät oder eine Komponente kommunikationsfähig ist. Smart ist eine Komponente aber erst dann, wenn sie weiß, wann sie was tun soll. Das gilt auch für ein Gebäude: Ein echtes Smarthome bewirkt ein harmonisches Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Komponenten, die dazu natürlich alle kommunikationsfähig sein müssen.

Die jeweilige Ansteuerung erledigt ein Smarthome-Controller – und nicht der Mensch über eine Smartphone-App. So können Leuchten an wesentlichen Stellen in einem Gebäude zum Blinken gebracht werden, wenn beispielsweise ein Fenster geöffnet wird, ohne dass vorher jemand im Raum war. Oder ein untypischer Wasserverbrauch wird gemeldet, der zum Beispiel bei einem durchlaufenden Toilettenspülkasten oder bei einer Rohrleckage auftreten kann. Und wenn länger keine Anwesenheit im Gebäude erkannt und gemeldet wird, lassen sich verschiedene Geräte ausschalten – womöglich auch die Kaffeemaschine.

Nur so viel Automation wie nötig

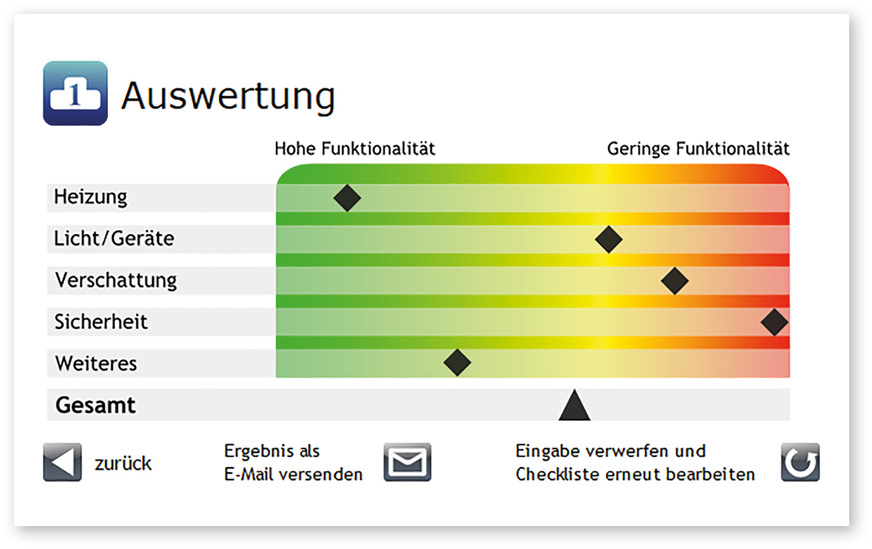

Im Vordergrund steht, die Anforderungen sinnvoll zu erfassen. Dort, wo es um die Raumautomation geht, sollte die Erfassung aus Nutzersicht erfolgen. Das Institut für Gebäudetechnologie (IGT) stellt dazu einen kostenlosen Fragebogen zur Verfügung. Mit seiner Hilfe kann ein Nutzer seine Anforderungen auswählen und eine übermäßige Automation vermeiden. Sofern ein Fachhandwerker die Anforderungen ermittelt, muss er sich in den späteren Nutzer hineinversetzen. Parallel zum Fragebogen steht auf der Internetseite eine kompakte Excel-Checkliste zur Verfügung.

Bild: IGT

Do-it-yourself oder Standard?

Basierend auf den Anforderungen muss entschieden werden, welches System zum Einsatz kommen soll. Dabei nimmt das Angebot der sogenannten Do-it-yourself-Smarthomesysteme massiv zu. Selbst jeder gut sortierte Baumarkt bietet bereits entsprechende Komplettsysteme an. Hierbei ist zu beachten, dass sie meist eine in sich geschlossene Lösung darstellen, das heißt die Sensoren, die Aktoren und die Steuerung müssen von einem Hersteller bezogen werden. Bedeutet: Das Angebot des Sortiments entscheidet über die Anforderungen, die umgesetzt werden können. Im Sortiment solcher Komplettsysteme fehlen jedoch häufig Komponenten, wie beispielsweise Außen-Bewegungsmelder, Leckagesensoren oder Wasserzähler – und die Einbindung der Kaffeemaschine ist auch nicht möglich.

Das muss nicht schlecht sein, wenn man diese Komponenten aufgrund seiner persönlichen Anforderungen nicht benötigt. Somit sollte vor der Wahl eines Komplettsystems sorgfältig geklärt werden, welche Anforderungen man abdecken möchte. Dabei sollte man nicht nur den aktuellen Status betrachten, sondern auch einen Blick auf die nächsten fünf bis zehn Jahre werfen.

Ein Online-Tool, um die Funktionalität eines Komplettsystems zu beurteilen, finden Sie unter www.igt-institut.de/smarthome unter dem Punkt „Vergleich von Smarthome-Systemen“. Abb. 1 zeigt beispielhaft das Bewertungsergebnis eines markverfügbaren Systems – mit offensichtlich deutlichen Stärken und Schwächen.

Wer sich hingegen für eine standardisierte Technologie entscheidet, wird eine beliebig große Auswahl an Sensoren, Aktoren und unterschiedlichen Steuerungen finden. Dabei kann zwischen kabelbasierten oder funkbasierten Technologien unterschieden werden:

Die kabelbasierte BUS-Topologie hat dann Vorteile, wenn Kabel zu allen Komponenten gezogen werden können und bei den Sensoren keine Veränderungen zu erwarten sind, zum Beispiel durch ein späteres Versetzen von Tastern oder Präsenzsensoren. Der Nachteil ist der entsprechende Verkabelungsaufwand. Ein Beispiel für eine kabelbasierte BUS-Topologie ist das KNX-Protokoll bei Kommunikation über das grüne KNX-Kabel.

Funkbasierte Systeme haben dann Vorteile, wenn Bestandsgebäude nachgerüstet werden oder insbesondere Sensoren ortsveränderlich sein sollen, beispielsweise Handsender oder Zwischenstecker, oder es soll möglich sein, Präsenzsensoren oder Taster später ohne großen Aufwand versetzen zu können. Ein Beispiel für eine leistungsfähige funkbasierte Technologie ist EnOcean.

Das IGT hat Komplettsysteme und standardisierte Technologien verglichen. Fazit: Wer nur wenige Komponenten zur Abdeckung weniger Anforderungen benötigt und das möglichst einfach umsetzen will, kann mit einem Komplettsystem glücklich werden. Wer hingegen etwas mehr Anforderungen hat oder in Summe auf mehr als 20 oder 30 erforderliche Komponenten kommt, auch in einigen Jahren noch nachkaufen können möchte und womöglich eine Betreuung über einen Systemintegrator wünscht, sollte eine der standardisierten Technologien wählen.

Was eine Smarthome-Lösung kostet

Ein gutes Smarthome beziehungsweise eine gute Raumautomation kostet mehr Geld als eine konventionelle Elektroverkabelung. Wer also so günstig wie möglich bauen oder renovieren will, sollte die Aspekte der Raumautomation sofort streichen. Aber es gibt auch Vorurteile, dass die Raumautomation extrem teuer ist. Das muss nicht so sein.

Wichtig ist erneut, dass man sich auf die wesentlichen persönlichen Anforderungen beschränkt. Und womöglich stattet man auch nicht die gesamte Immobilie aus. Im Wohnbereich macht ein Dimmaktor im Wohnzimmer meistens Sinn – im Gäste-WC oder im Lagerraum genügt meist der normale Schalter. Also: Selektives Vorgehen ist ratsam. Dafür erhält man einen deutlichen Mehrgewinn an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

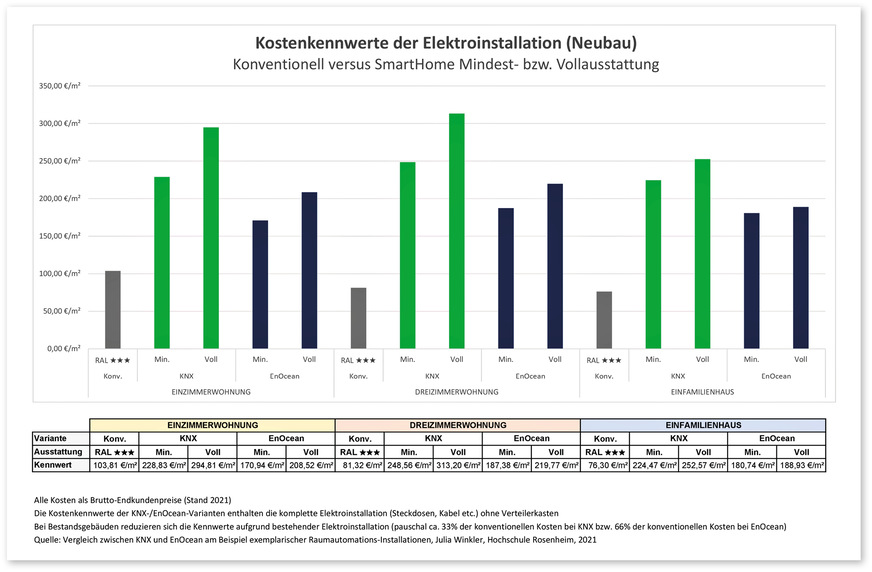

Zur groben Orientierung hat das IGT entsprechende Kostenkennwerte ermittelt (Abb. 2):

Bei den Smarthome-Kostenkennwerten sind die Kosten für die Steckdosen und Stromleitungen bereits enthalten. Somit sind die Kosten nicht additiv, sondern als „entweder oder“ zu betrachten. Die Kostenkennwerte gelten für den Neubau. Beim Bestandsgebäude profitiert man zum Teil von einer bereits existenten Elektroinstallation, wobei funkbasierte Systeme klar im Vorteil sind, da die nachträgliche Verlegung eines BUS-Kabels oft gar nicht möglich ist.

Bild: IGT / Julia Winkler

Für schnelle Leser:innen

Die Raumautomation verbreitet sich weiter. Dabei ist zwischen einfachen Komplettsystemen und den professionellen Technologien zu unterscheiden. Welches System individuell geeignet ist und wie günstig ein Smarthome umgesetzt werden kann, hängt ganz wesentlich von der individuellen Festlegung der tatsächlich gewünschten Anforderungen ab.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Elektrotechnik und in -unserem Dossier -Gebäudekonzepte mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

https://www.geb-info.de/elektrotechnik

https://www.geb-info.de/gebaeudekonzepte