Der Unterschied zwischen „Regeln“ und „Standards“ mag gering erscheinen, auf den ersten Blick gar wie Wortspalterei wirken. Dennoch sollte man diese Begrifflichkeiten im Energiemanagement penibel unterscheiden und die jeweilige Definition professionellen Anwendern wie praktischen Nutzern verdeutlichen: Eine Regel macht klare und eindeutig quantifizierbare Vorgaben, wogegen ein Standard auf ein übergeordnetes Ziel abstellt und allgemein formuliert ist. Regeln stellen auf die Mittel, Standards auf den Zweck ab. Regeln beseitigen Ermessensspielräume, Standards gewähren diese. Ein typisches Beispiel findet sich im praktischen Energieberater-Alltag: Ein „sparsamer Einsatz“ ist ein Standard, „maximal 42 Grad Celsius“ ist eine Regel.

Der Artikel zeigt Möglichkeiten auf, das Vorgabenwerk daraufhin zu untersuchen, wo Regeln und Standards (noch) der ursprünglichen Intention entsprechen und wo Veränderungen geboten sind ([1], S. 386).

Aktueller Stand im Energiemanagement

Vorgaben stellen praktisch immer eine Mischung aus Regeln und Standards dar, welche meistens historisch gewachsen, selten systematisch konzipiert wurden. Häufig gibt es allgemeine Aussagen, typischerweise in generellen Vorgaben oder Darstellungen zum Energiemanagement. Ausdrücke wie „sparsam“ und „angemessen“ stehen bildlich dafür. Auf der technischen Ebene wird es dann meistens konkreter, einzelne Vorgaben und Betriebsanleitungen geben Regeln vor, benennen beispielsweise konkrete Temperaturen, Drücke oder Prozentsätze. Wer genauer hinsieht, erkennt, dass die Regeln und Standards nicht eindeutig abgegrenzt sind, vielmehr vermischt dargestellt werden. Der Leser liest häufig das, was er lesen will: Der eine die Standards, der andere die Regeln. Manch einer sieht den Sachverhalt im Energiemanagement bei der Wertung eines Vorfalls anders. Dann ist erst die Irritation, dann die Enttäuschung, vielleicht gar die Wut, groß.

Was ist die Regel, was gibt ein Standard vor?

Weder Regeln noch Standards sind grundsätzlich besser:

Die Frage, was richtig, was besser ist, beschäftigt Menschen schon lange, viel länger als Energieberatung ein Thema ist. 1946 formulierte der deutsche Rechtsphilosoph Gustav Radbruch die „Radbruchsche Formel“. Darin setzt er sich mit Regeln, sprich Gesetzen und Standards, den übergeordneten Ideen, auseinander. Seine Formel legt fest, dass sich ein Richter bei einem Konflikt zwischen dem positiven (gesetzten) Recht und der Gerechtigkeit immer dann – und nur dann – gegen das Gesetz und stattdessen für die materielle Gerechtigkeit zu entscheiden hat, wenn das fragliche Gesetz

Diese Formel wurde mehrfach von der bundesdeutschen höchstrichterlichen Rechtsprechung angewandt, so zum Beispiel in den Mauerschützen-Prozessen.

Befolgen versus Interpretation

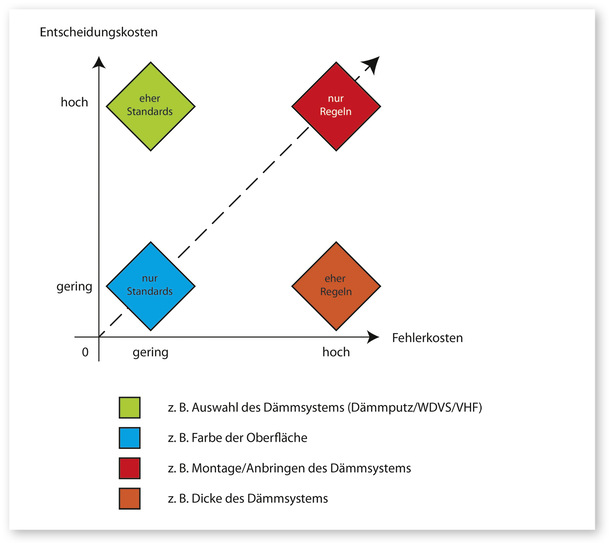

Für Kahneman et al. ([1], S. 394) sind zwei Faktoren entscheidungsrelevant, ob Regeln oder Standards gelten: Es sind die Kosten von Entscheidungen und Kosten von Fehlern.

Das Erstellen von Regeln ist aufwendig und damit teuer, andererseits ist das Befolgen von Regeln schneller, einfacher und damit kostengünstiger als die Interpretation von Standards. Regeln sind schwierig angemessen zu formulieren, oftmals sind zusätzliche Informationen anzubieten, die Hinweise auf die Beurteilung einer konkreten Situation liefern. Nicht jede Regel passt auf jede Situation, nicht jede Veränderung ist in den bestehenden Regeln abgebildet. Wer die Gesetzessituation wahrnimmt, weiß wovon die Rede ist. Je umfangreicher und detaillierter diese Informationen sind, umso geringer ist die Neigung der Adressaten, diese aufzunehmen, zu verstehen und durchaus kritisch zu hinterfragen. Weiterhin kann sich die Situation ergeben, dass unsichere Empfänger bei Einzelfällen ein explizites Urteil von Expertenseite erwarten. Andererseits vereinfachen und verbilligen Regeln die Entscheidung der Adressaten. Kein Nachdenken, kein Abwägen ist notwendig. Sachkunde ist in geringerem Maße als bei Standards erforderlich. Auch die Zuverlässigkeit der Adressaten spielt eine geringe Rolle. Die Einhaltung von Regeln kann einfacher kontrolliert, Verstöße transparenter sanktioniert werden, als dies bei Standards der Fall ist. Entsprechend wird Externen eher ein Regelwerk vorgegeben als eigenen Mitarbeitern. Der technische Verantwortliche bekommt Höchstgrenzen vorgegeben, während der Mitarbeiter, der eine Lösung erwirkt, „angemessen“ handeln soll.

Sicherlich kann eine einfache Matrix wie jene in Abb. 1 nicht der Komplexität des Sachverhaltes gerecht werden, dennoch kann sie den Energieberatern als Hilfsmittel dienen, um das aktuelle Regelwerk einer kritischen Bestandaufnahme zu unterziehen.

Unterschiede ansprechen und erläutern

Adressaten des Energiemanagements ist selten bewusst, ob Regeln oder Standards vorliegen. Häufig liegt die Verantwortung für eine gewisse Konfusion bei den Erstellern der Vorgabe, dem Energiemanagement. Wer eine Richtlinie unter diesem Aspekt liest, stellt oft fest, wie zwischen Regeln und Standards gewechselt, teilweise gesprungen wird (Abb. 2). Dies gilt selbst für einzelne Begriffe, wobei „sollen“ wohl am häufigsten missverstanden wird. Handelt es sich dabei doch nicht um eine unverbindliche Anregung als vielmehr eine klare Vorgabe, es bedeutet „sollen“ doch schließlich „müssen, wenn können“.

Bei einer Revision der Vorgaben bzw. Neuerstellung sollte deshalb darauf geachtet und klar herausgestellt werden, ob es sich um einen Standard oder eine Regel handelt. Lässt es sich nicht vermeiden, beide Vorgaben in einer Richtlinie zu nutzen, sollte zumindest eine eindeutige Trennung vorgenommen und auf diese hingewiesen werden.

Auch sollte man die Anpassungen von Vorgaben innerhalb einzelner Teile der Organisation ansprechen. Oft ist den Verantwortlichen nicht bewusst, was sie machen. Einzelne, oft informelle Vorgaben und Ergänzungen können Regeln in Standards und Standards in Regeln verändern und damit der Intention der ursprünglichen Vorgabe widersprechen.

Dann werden Regeln zunehmend „flexibler“ gehandhabt. Man setzt nicht mehr die exakte Vorgabe um, sondern es wird auf das zugrunde liegende Ziel abgestellt oder Standards werden um einzelne, kleinteilige, quantifizierte Vorgaben ergänzt und so zu Regeln weiterentwickelt. Sicherlich kann dieses Vorgehen sinnvoll und zweckmäßig sein, wenn die Unterschiede zwischen großer und kleiner Teilorganisation oder die Unterschiede im Führungsstil und -verhalten zwischen verschiedenen Ländern berücksichtigt werden. Inwieweit Regeln angepasst und/oder Standards in Regeln ausgedrückt werden, ist entsprechend zu klären. Das Gebäudemanagement sollte man allerdings frühzeitig in die Entwicklung einbinden. Bei der konkreten Ausgestaltung einer Vorgabe sollte bereits Klarheit herrschen, welche Form warum ausgewählt wird.■

Literatur und Quellen

[1] Daniel Kahneman et al., Schnelles Denken, langsames Denken, (engl. Originaltitel: Thinking, Fast and Slow), Siedler Verlag, München, 2012, ISBN 978-3-641-09374-7, www.siedler-verlag.de

Bild: Stefanie - stock.adobe.com