Zum 1. Januar 2024 ist die Festlegung der Bundesnetzagentur zu § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in Kraft getreten. Die Festlegung regelt die „netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen“. Bei einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung handelt es sich um eine bestimmte Anlage, zum Beispiel eine Wärmepumpe oder eine Wallbox. Netzorientierte Steuerung bedeutet, dass Verteilnetzbetreiber im Falle einer akuten Netzüberlastung die Leistungsaufnahme dieser steuerbaren Verbrauchseinrichtungen auf eine Mindestleistung beschränken können. Es handelt sich um eine Notfallmaßnahme zur Netzstabilisierung und nicht um ein präventives Vorgehen.

Das Kompetenzzentrum Energieeffizienz durch Digitalisierung (KEDi), ein Projekt der Deutschen Energie-Agentur (Dena), hat vor Kurzem ein Factsheet zum § 14a EnWG veröffentlicht, das die Regelung verständlich erklärt. Der Artikel fasst die Inhalte aus dem Factsheet zusammen und erläutert, warum die Regelung notwendig ist, wer von ihr betroffen ist, was genau geregelt wird und wie die Anlagenbetreiberinnen und -betreiber davon profitieren.

Warum es die Regelung braucht

Um die nationalen wie europäischen Klimaschutzziele einzuhalten, müssen in den kommenden Jahren die erneuerbaren Energien – insbesondere Photovoltaik und Windenergie – massiv ausgebaut werden. Gleichzeitig soll der erneuerbare Strom in immer mehr Bereichen eingesetzt werden, um dort den Einsatz fossiler Energieträger zu reduzieren. Das gilt auch für dass Heizen und die Mobilität: Nach den Plänen der Bundesregierung sollen bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen in den Heizungskellern verbaut sein und 15 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen rollen.

Unabhängig davon, ob diese Zielmarken im Jahr 2030 tatsächlich schon erreicht sind, bedeutet dieser Ausbau erhebliche zusätzliche Lasten für die Niederspannungsnetze. Auf dieser Netzebene werden viele Photovoltaikanlagen, Wallboxen und Wärmepumpen angeschlossen. Der jährliche Stromverbrauch eines Einfamilienhauses kann sich mit Wärmepumpe und Wallbox durchaus verdoppeln oder verdreifachen. Zum Problem für das Netz kann es dann werden, wenn sehr viele Wärmepumpen und Wallboxen gleichzeitig Strom aus dem Netz beziehen. Die Netze müssen deshalb dringend ausgebaut werden. Der Ausbau geht jedoch mit langen Planungs- und Bauzeiten einher. An dieser Stelle setzt die Regelung nach § 14a EnWG an: Sie ermöglicht, dass kurzfristig weiterhin Wärmepumpen und Wallboxen angeschlossen und gleichzeitig die Niederspannungsnetze sicher betrieben werden können.

Für wen die neue Regelung gilt

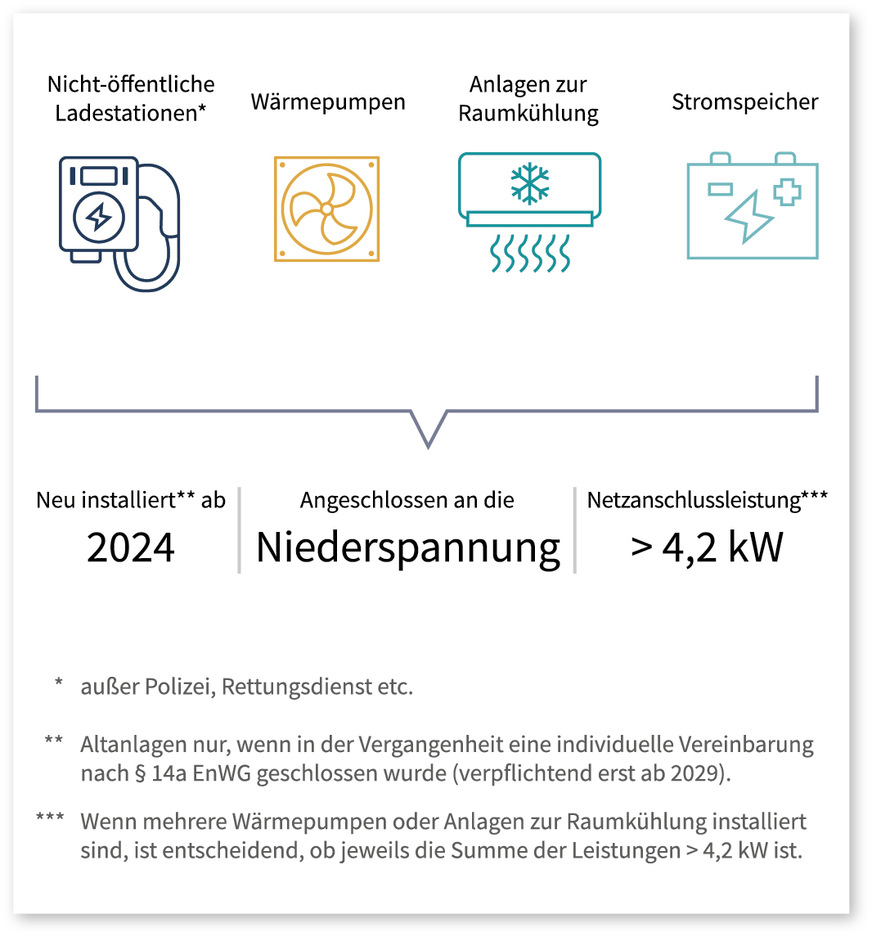

Von der Regelung nach § 14a EnWG sind ausschließlich vier Typen von Anlagen betroffen (Abb. 1):

Bild: KEDi

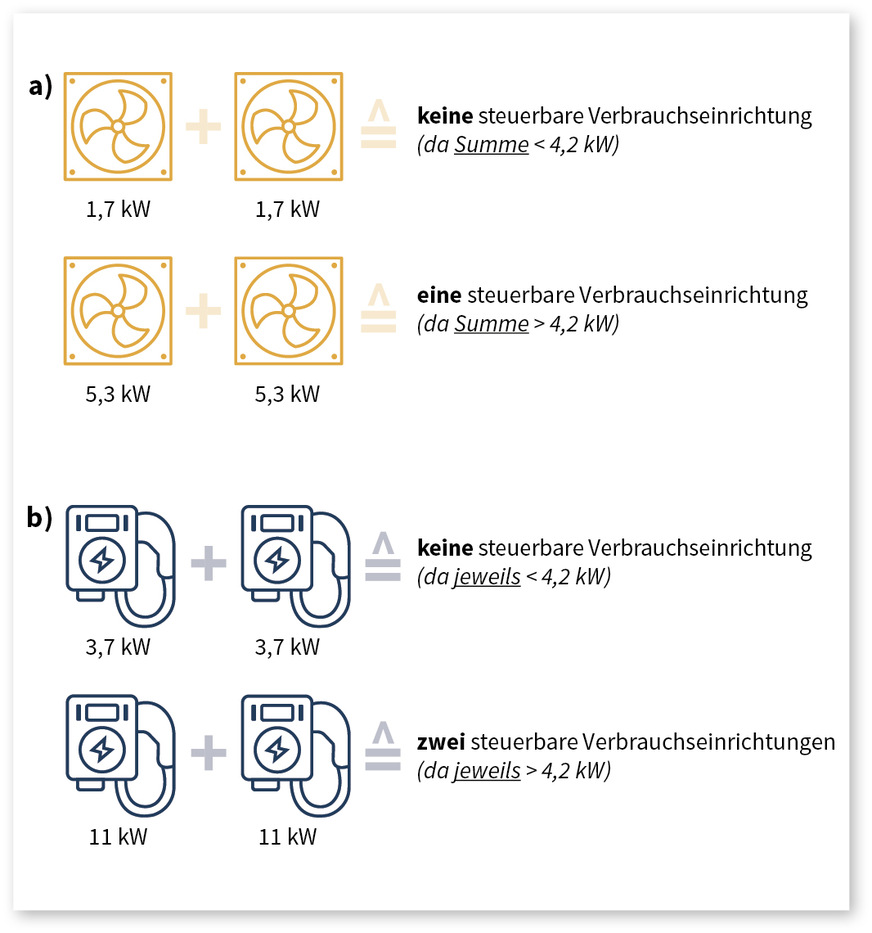

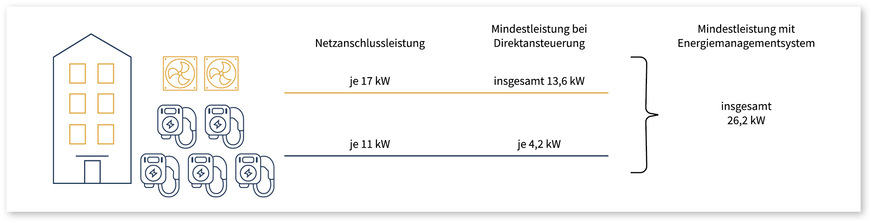

Betroffen sind die Anlagen, wenn sie ab 2024 neu installiert werden, eine Netzanschlussleistung von mehr als 4,2 Kilowatt haben und an die Niederspannung angeschlossen sind. In diesem Fall nehmen sie verpflichtend an der netzorientierten Steuerung teil. Ausgenommen sind Ladepunkte von Polizei und Rettungsdiensten. Der Schwellenwert von 4,2 Kilowatt gilt im Falle von Ladepunkten und Stromspeichern für jede einzelne Anlage, im Falle von Klimaanlagen oder Wärmepumpen hingegen für die Summe der Leistungen des jeweiligen Anlagentyps (Abb. 2).

Bild: KEDi

Alle anderen Anlagen sind grundsätzlich nicht betroffen. Infrarot- oder Stromdirektheizungen beispielsweise sind von der Regelung ausgeschlossen. Da diese Heizungen ohne Pufferspeicher funktionieren, wäre das Dimmen mit einem erheblichen Komfortverlust verbunden. Bei Wärmepumpen wird hingegen die Anlagenträgheit genutzt, sodass ein kurzfristiges Herunterfahren der Leistung die Wärmebereitstellung nicht spürbar beeinflusst. Auch Anlagen, die nicht Aufenthalts-, Büro- oder Wohnräume kühlen, sondern Lebensmittel oder Medikamente, sind von der Regelung ausgeschlossen. Andernfalls könnten Qualitätsanforderungen verletzt werden. Industrieunternehmen sind nur hinsichtlich ihrer Liegenschaften, nicht aber hinsichtlich ihrer Produktionsprozesse betroffen.

Bis Ende 2023 eingebaute Bestandsanlagen fallen üblicherweise nicht unter die Regelung. Sie können jedoch freiwillig in die netzorientierte Steuerung wechseln. Verpflichtend nehmen lediglich Bestandsanlagen teil, die bereits unter der alten §-14a-Regelung eine individuelle Vereinbarung abgeschlossen haben und unter die neue Anlagendefinition fallen. Sie wechseln spätestens Anfang 2029 in die neue Regelung.

Was netzorientierte Steuerung bedeutet

Um netzorientiert steuern zu dürfen, muss ein Netzbetreiber die Überlastung seines Netzes mit einer Zustandsermittlung nachweisen. Dabei darf er sich nicht nur auf Erfahrungswerte berufen, sondern muss Messtechnik in einem gewissen Umfang installieren. Mit Echtzeit-Messwerten muss er einen akuten Handlungsbedarf nachweisen und dokumentieren. Hat er eine Gefährdung ermittelt, muss er das Dimmen der Anlagen unverzüglich und diskriminierungsfrei auslösen. Dabei darf er nur so lange und so viel dimmen, wie es für die Beseitigung der Gefährdung erforderlich ist.

Die Betreiberinnen und Betreiber müssen gewährleisten, dass ihre Anlage stets steuerbar ist. Um dies zu erfüllen, beauftragen sie den Verteilnetz- oder den Messstellenbetreiber mit der Installation der Steuerungstechnik. Dabei kann entweder eine Direktansteuerung der Anlagen erfolgen oder die Steuerung über ein zwischengeschaltetes Energiemanagementsystem. Mit der Beauftragung haben die Anlagenbetreibenden die Pflicht zur Herstellung der Steuerbarkeit erfüllt.

Der Netzbetreiber muss die Steuerbarkeit allerdings nicht unmittelbar herstellen: Sieht er kurzfristig keinen Bedarf für die netzorientierte Steuerung, kann er den Einbau der Steuerungstechnik verschieben. Er muss also nicht kurzfristig veraltete Steuerungstechnik einbauen, sondern kann – sobald verfügbar – die moderne Steuerung über ein Smart Meter einrichten.

Mit welcher Leistung Anlagen weiterbetrieben werden können

Auch wenn der Verteilnetzbetreiber die netzorientierte Steuerung auslöst, bleibt stets ein gewisser Mindestbezug aus dem Netz gewährleistet. Wie hoch diese Mindestleistung ausfällt, hängt unter anderem davon ab, ob die Direktansteuerung oder die Steuerung über ein Energiemanagementsystem gewählt wird. In jedem Fall bezieht sich die Mindestleistung ausschließlich auf die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Der sonstige Haushaltsstrom wird durch die Regelung nicht eingeschränkt.

Standardmäßig hat eine einzelne steuerbare Verbrauchseinrichtung eine Mindestleistung von 4,2 Kilowatt. So viel steht also immer mindestens zur Verfügung, auch während der Netzbetreiber dimmt. Für Klimaanlagen und Wärmepumpen mit mehr als elf Kilowatt ist eine Mindestleistung von 40 Prozent der Netzanschlussleistung festgelegt. Dadurch wird sichergestellt, dass auch größere Anlagen noch nennenswert heizen oder kühlen können, sodass beispielsweise Mehrfamilienhäuser nicht benachteiligt werden. Mehrere Klimaanlagen oder Wärmepumpen gelten – wie oben erläutert – als eine große Anlage (Abb. 2).

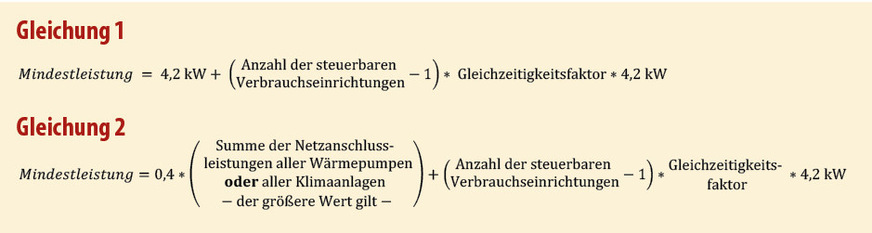

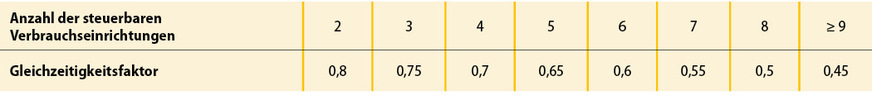

Werden Anlagen per Energiemanagementsystem angesteuert, wird eine gemeinsame Mindestleistung für alle angeschlossenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ermittelt, die frei auf die Anlagen verteilt werden kann. Für die Berechnung der Mindestleistung gelten zwei Gleichungen. Sind keine Klimaanlagen oder Wärmepumpen mit mehr als elf Kilowatt vorhanden, gilt Gleichung 1. Sind welche mit mehr vorhanden, gilt Gleichung 2. Den Gleichzeitigkeitsfaktor zeigt Abb. 3.

Die Mindestleistung für ein beispielhaftes Mehrfamilienhaus mit und ohne Energiemanagementsystem stellt Abb. 4 dar. In diesem Fall beträgt der Gleichzeitigkeitsfaktor 0,6, da es sich um sechs steuerbare Verbrauchseinrichtungen handelt: fünf Ladestationen und die beiden Wärmepumpen, die aber als eine Verbrauchseinrichtungen zusammengefasst werden.

Durch den Gleichzeitigkeitsfaktor fällt die gemeinsame Mindestleistung mit Energiemanagementsystem also geringer aus als die summierten Mindestleistungen bei Direktansteuerung. Es ergeben sich jedoch klare Vorteile: Zum einen kann die Mindestleistung frei über die Anlagen verteilt werden. Wird die Wärmepumpe in dem beispielhaften Mehrfamilienhaus an einem warmen Tag nicht gebraucht, so können zwei Autos an den Wallboxen mit der vollen Leistung laden. Zum anderen beschränkt § 14a nur den Leistungsbezug aus dem Netz. Erzeugt eine PV-Anlage auf dem Gebäude Solarstrom, lässt sich dieser zusätzlich zum Netzstrom verwenden.

Bild: KEDi

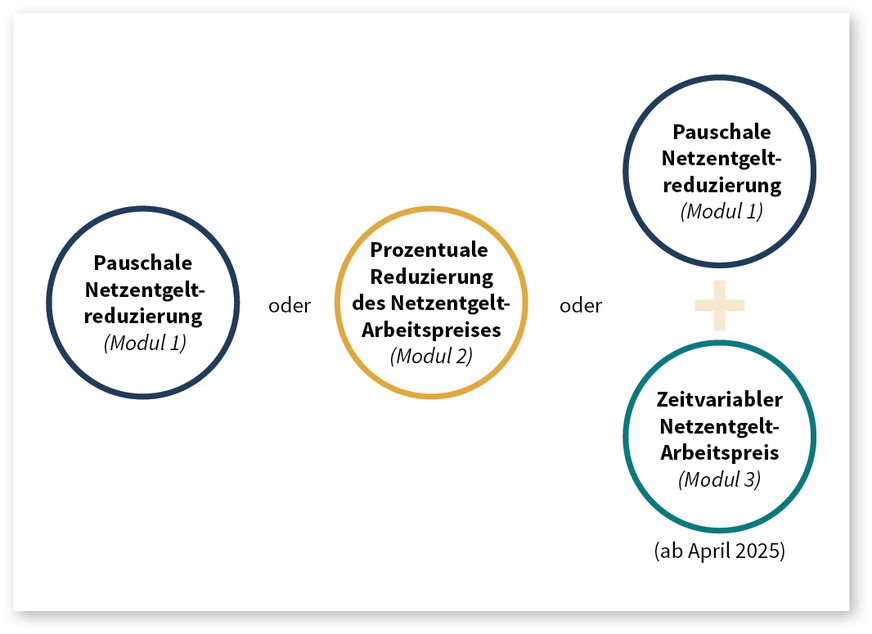

Welchen Ausgleich die Anlagenbetreibenden erhalten

Die Anlagenbetreiberinnen und -betreiber werden für ihre Teilnahme an der netzorientierten Steuerung finanziell entschädigt – unabhängig davon, ob es zu steuernden Eingriffen des Netzbetreibers kommt. Die Kompensation erfolgt durch eine Ermäßigung bei den zu zahlenden Netzentgelten. Die Anlagenbetreibenden können zwischen drei Optionen wählen (Abb. 5).

Neben dem finanziellen Ausgleich bringt § 14a EnWG zusätzliche Vorteile für die Gebäudeeigentümer:innen. Während in der Vergangenheit der Netzanschluss neuer Ladestationen oder Wärmepumpen wegen mangelnder Netzkapazität abgelehnt oder verzögert werden konnte, muss der Netzbetreiber den Anschluss nun ohne Verzögerung genehmigen. Zudem entbindet die Möglichkeit zur netzorientierten Steuerung den Netzbetreiber nicht davon, sein Netz bedarfsgerecht auszubauen.

Bild: KEDi

Ab wann netzorientiert gesteuert wird

Die Festlegung der Bundesnetzagentur gilt seit dem 1. Januar 2024. Die Netzbetreiber haben seitdem das Recht, im Bedarfsfall netzorientiert zu steuern. Allerdings müssen einige Detailregelungen zur standardisierten Umsetzung in den kommenden Monaten noch getroffen werden. Die Verteilnetzbetreiber müssen außerdem ihre Netze digitalisieren, um die erforderlichen Messwerte für die Netzzustandsermittlung zu generieren. Auch müssen die neu angeschlossenen Verbrauchseinrichtungen durch den Einbau der Steuerungstechnik erst in die Lage versetzt werden, das Steuersignal umzusetzen. Insofern ist davon auszugehen, dass es noch einige Zeit dauert, bis die netzorientierte Steuerung praktisch umgesetzt wird.

Für Netzbetreiber, die einen akuten Steuerungsbedarf haben, aber noch nicht die Voraussetzungen für die Netzzustandsermittlung erfüllen, gibt es eine Übergangslösung. Sie können auf die sogenannte präventive Steuerung zurückgreifen – allerdings für höchstens 24 Monate ab der ersten Nutzung und insgesamt bis maximal Ende 2028. Mit der präventiven Steuerung dürfen die Netzbetreiber bis zu zwei Stunden täglich dimmen. Auch in diesem Fall muss die Mindestleistung stets gesichert bleiben. Ab 2029 müssen alle Verteilnetzbetreiber in der Lage sein, die netzorientierte Steuerung nach § 14a EnWG in ihrem Netzgebiet umzusetzen.