Die Art und Weise, wie die Förderung Anfang 2022 gestoppt und neu aufgesetzt wurde, kann kritisch gesehen werden. Dass aber eine Veränderung kam, war mehr als nötig. Die Bundesregierung hat erkannt, dass die Fokussierung auf die Energieeffizienz alleine nicht reicht, um die Klimaschutzziele für den Gebäudesektor sowie den Energie-, Industrie- und Verkehrssektor zu erreichen. Oder anders ausgedrückt: In Sachen Energieeffizienz ist die Zitrone ausgequetscht. Eine Förderung hat jedoch die Aufgabe zu lenken und dazu gehört es, die wirklich großen Hebel zur CO2-Reduktion zu adressieren.

Diese werden offensichtlich, wenn Gebäude im gesamten Lebenszyklus betrachtet werden, wie es Standard im nachhaltigen Bauen ist. Der CO2-Fußabdruck eines Gebäudes setzt sich in dieser Betrachtung aus den Betriebs- und den sogenannten grauen Emissionen zusammen, die mit dem Bauwerk verbunden sind. Die Erfahrung aus der Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zeigt, dass beim Bau eines konventionellen Neubaus mit guter Energieeffizienz allein schon so viele Tonnen CO2-Emissionen entstehen, wie das Gebäude in den nächsten 50 Jahren im Betrieb voraussichtlich verursacht.

Bei einem Effizienzhaus 40 machen diese grauen Emissionen bereits den größeren Teil der CO2-Emissionen aus, bei einem Plusenergiegebäude sind sie es, die übrig bleiben. Auf der Grundlage dieser Lebenszyklusbetrachtung lassen sich die größten Einsparpotenziale im Bauwerk identifizieren. Und so ist es sinnvoll, dass eine Förderung für Gebäude nur noch möglich ist, wenn auch eine Ökobilanz durchgeführt wird.

Für die Energieeffizienzberatung bedeutet das zweierlei. Zum einen ist ab sofort nicht mehr nur der Energiebedarf, sondern der Umgang mit CO2-Emissionen gefragt. Zum anderen erweitert sich der Betrachtungsrahmen auf den gesamten CO2-Fußabdruck des Gebäudes. Und dieser darf seit 1. März 24 kg CO2 pro Quadratmeter Nettogeschossfläche im Jahr nicht mehr überschreiten. Das heißt also, Energieeffizienzexpertinnen und -experten müssen nicht nur Ökobilanzen berechnen können, sondern zugleich wissen, wie sie zu einem bestimmten Ergebnis kommen. Wenn die Stellschrauben der Energieeffizienz bisher bei Themen wie Dämmung oder Heizsystemen lagen, ist das Spektrum jetzt um das große Thema der grauen Emissionen erweitert.

24 kg CO2 pro Quadratmeter Nettogeschossfläche im Jahr sind nur erreichbar, wenn bei der Planung alle Bereiche – Betrieb (Gebäudeenergie, Versorgungssysteme und Erzeugung erneuerbarer Energie), Nutzerstrom und Konstruktion – optimiert werden. Der Betrieb eines Effizienzhauses 40 macht im Schnitt schätzungsweise ein Drittel des CO2-Budgets aus. Beim Nutzerstrom wirkt sich natürlich die Integration einer PV-Anlage günstig aus. Für die Konstruktion kann als Orientierung eine Studie der DGNB herangezogen werden. Darin liegt die Konstruktion bei zertifizierten Gebäuden der letzten Jahre im Schnitt bei 8,8 kg CO2 pro Quadratmeter NGF im Jahr.

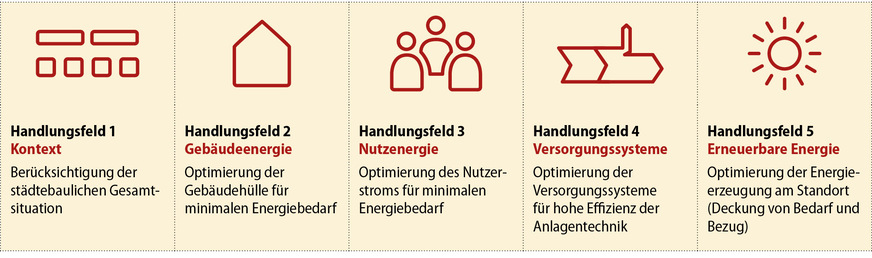

Die DGNB hat in ihrem Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude und Standorte jeweils fünf Handlungsfelder definiert, die dabei helfen, die CO2-Emissionen im Betrieb und in der Konstruktion zu senken. Sie kommt dabei von der Zielsetzung her, dass der Gebäudebestand in Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral sein muss. Der Blick auf diese Handlungsfelder macht deutlich, warum es für die BEG-Förderung mehr denn je einer integralen Planungskultur bedarf.

Auch wenn Klimaschutz eines der drängendsten Themen ist, die im Baubereich angegangen werden müssen, ist nachhaltiges Bauen mehr als Klimaschutz. Nachhaltig bauen heißt, eine gebaute Umwelt zu erschaffen, in der wir uns wohlfühlen. Oder in anderen Worten: ein Haus zu errichten, das einen langfristigen Nutzen für den Kunden bringt. Dazu gehört eben, neben den Kosten auch auf gesunde Materialien zu achten, die frei sind von Schad- und Risikostoffen oder darauf, dass das Gebäude barrierefrei ist. Weitere Aspekte sind sicherzustellen, dass ein Gebäude in Zukunft flexibel umnutzbar und auf sich ändernde Klimabedingungen vorbereitet ist. All das sind Entscheidungen, die in einer zukunftsgerichteten Planung Standard sind. Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude ist im Prinzip nichts weiter, als die Nachweisverpflichtung dieser Aspekte, um die Förderung zu bekommen.

Für diese Nachweisführung ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung nötig. Im Grunde wird also eine Zertifizierung durchgeführt und darin werden die Anforderungen des QNG-Siegels berücksichtigt. Bei der DGNB lassen sich drei Auszeichnungsstufen unterscheiden: Platin, Gold und Silber. Die niedrigste Auszeichnungsstufe reicht aus, um ein QNG-Siegel zu erhalten. Ab hier fängt die Optimierung an. Möchte man also die Nachhaltigkeitsaspekte nicht nur in Balance bringen, sondern beispielsweise eine erstklassige Aufenthaltsqualität haben, einen klimaneutralen Betrieb erreichen oder gar klimapositiv über den gesamten Lebenszyklus werden, können DGNB-Zertifikate in Platin oder Gold erreicht werden. Es ist in der Folge auch nachvollziehbar, dass die Förderung für den Effizienzhaus-40-Standard und QNG höher ausfällt, als für den Effizienzhaus-40-Standard mit Ökobilanzierung. Letztlich ist es die Entscheidung der Bauherren, für welche Qualität sie sich entscheiden und welche Förderung sich für das individuelle Ziel am meisten lohnt.

Schaut man etwas genauer in die Prozesse hinein, lassen sich einige Fakten zusammenfassen. Die Ökobilanz kann und darf jede und jeder berechnen. Geprüft wird sie durch Expertinnen und Experten der KfW. Die Rechenregeln sind analog zu denjenigen im QNG-Siegel. Die DGNB passt die Regeln in ihrer neuen Version 2023 des DGNB-Systems ebenfalls an.

Das QNG-Siegel ist nur in Kombination mit einem Nachhaltigkeitszertifikat wie dem der DGNB erhältlich. Hierfür braucht es auf der einen Seite Energieeffizienzexperten, die wie bisher die Energieeffizienz nachweisen und an die KfW berichten. Auf der anderen Seite braucht es zugelassene Nachhaltigkeitsexperten, die den Planungs- und Bauprozess begleiten und die Nachhaltigkeitsanforderungen des QNGs sowie des Bewertungssystems einer anerkannten Zertifizierungsstelle nachweisen. Als unabhängige Institution prüft die Zertifizierungsstelle die Anforderungen und vergibt das Zertifikat. Die Bestätigung wird an den Fördergeber weitergegeben, also das Bundesministerium für Bau-, Stadt- und Raumforschung, und Bauherren können letztlich die Fördermittel abrufen.

Sich die Kompetenz für Ökobilanzen anzueignen, kann eine sinnvolle Investition für Energieeffizienzexperten sein. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich in die Nachhaltigkeitszertifizierung einzuarbeiten, um das gesamte Beratungsspektrum abdecken zu können. Eine Ausbildung zum DGNB-Consultant und -Auditor sind hier die geeigneten Schritte.