Der Klimawandel ist da, und die Folgen der Klimaextreme wie Hitzerekorde, Starkregen und Stürme gefährden Menschen und Gebäude. Es geht deshalb darum, den Klimawandel durch energieeffiziente und nachhaltige Bauprodukte zu bremsen und sich vor Klimaextremen besser zu schützen. Für diese Herausforderung ist die Entwicklung geeigneter Anforderungen und Bewertungskriterien notwendig, um eine verlässliche Entscheidung für die passenden Produkte treffen zu können.

Energetisch optimierte Gebäude und Bauprodukte

Die notwendige Reduzierung der CO₂-Emissionen im Gebäudesektor ist nur durch radikale Einsparungen beim Energieverbrauch und den verstärkten Einsatz regenerativer Energien für die Beheizung – und teilweise für die Kühlung – zu erreichen. Die notwendigen Maßnahmen müssen sich viel stärker als bisher auf den Gebäudebestand konzentrieren. Denn hier entsteht der Großteil der CO₂-Emissionen durch einen großen Gebäudebestand der Energieeffizienzklasse E bis H, die mit 250 kWh/m² bis zu 800 Prozent mehr Energie verbrauchen als ein modernes Gebäude der Klasse A mit 30 bis 50 kWh/m² (entspricht KfW-Effizienzhaus 55).

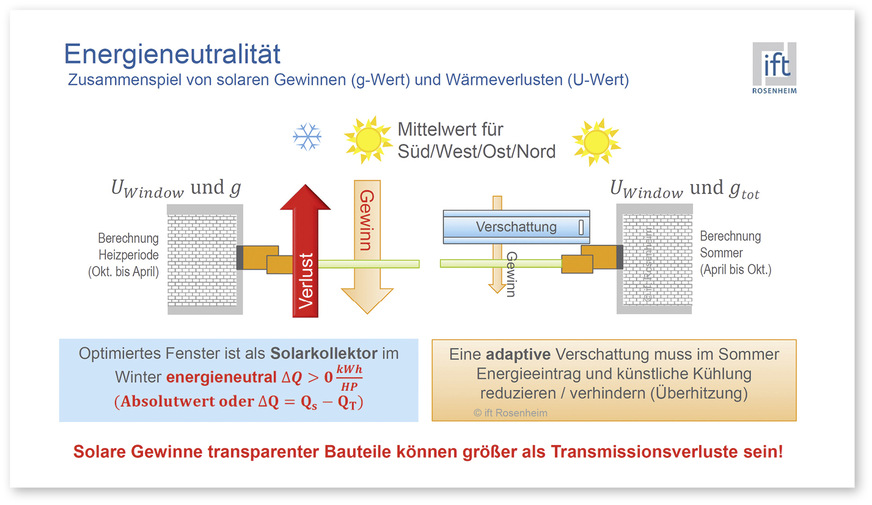

Der große Hebel ist deshalb die Steigerung der energetischen Modernisierungsquote mit energieeffizienten Bauelementen, die den Einsatz von regenerativen Wärmequellen wie zum Beispiel Wärmepumpen erst sinnvoll machen. Moderne Fassaden, Fenster und Verglasungen haben heute schon ein Niveau erreicht, bei dem die solaren Gewinne in der Heizperiode auf der Ost-, West- und Südseite die Energieverluste über diese Flächen übertreffen und das Gebäude erwärmen. Damit mausern sich moderne Wärmeschutzfenster zu regenerativen Wärmequellen ganz ohne Anlagentechnik (Abb. 1).

Bild: ift Rosenheim

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

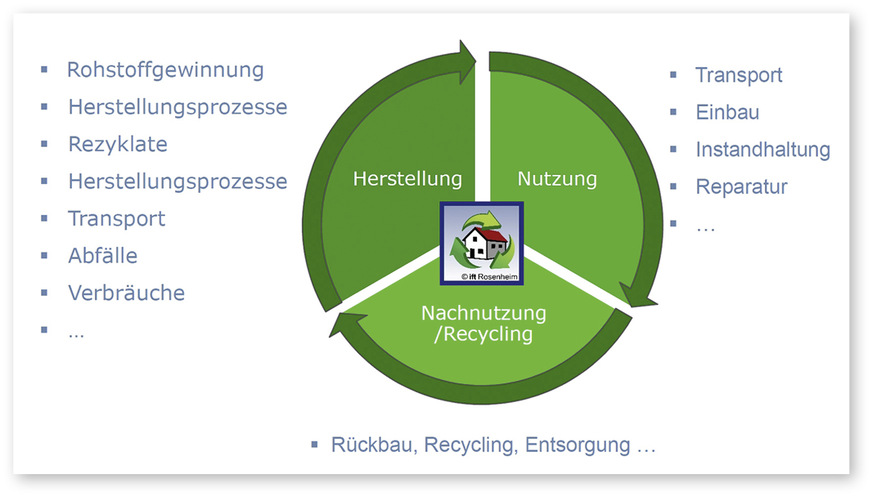

Die Bau- und Immobilienbranche hat durch die große Menge an benötigter Energie und Rohstoffen einen großen Einfluss auf die Umwelt. Daher gilt es den Ressourcenverbrauch über alle Phasen des Lebenszyklus zu minimieren: für die Herstellung der Bauprodukte, das Baustadium, die Nutzung bis hin zum Rückbau. Die Gebäudehülle beeinflusst das gesamte Gebäude, da das Wohnklima, die Tageslichtversorgung und die natürliche Lüftung wesentlich durch Fassaden, Fenster und Glas bestimmt werden.

Neben der Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO₂-Emissionen in der Nutzungsphase müssen der Ressourcenverbrauch bei der Herstellung („graue Energie“) und die Recyclingfähigkeit der Baumaterialien stärker beachtet werden (Abb. 2). Die Bauproduktenverordnung sieht eine Bewertung durch eine Ökobilanz und die Umweltproduktdeklaration EPD vor.

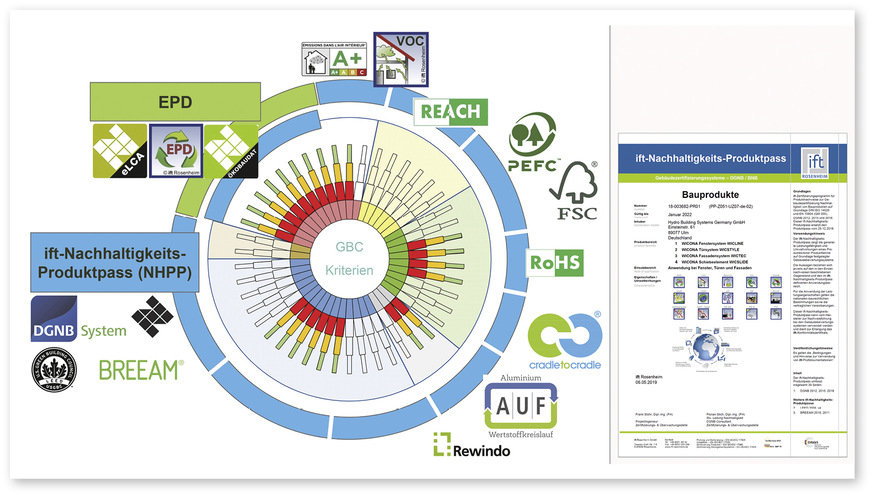

Hersteller von Bauelementen müssen darin die notwendigen Daten und Produktinformationen angeben, damit sie Planer bei der Gebäudeplanung berücksichtigen können (Nachhaltigkeitszertifizierung gemäß BNB, DGNB, LEED etc., Abb. 3). Die Kenngrößen einer Ökobilanz eignen sich für einen Produktvergleich aber nicht und ein ganzheitliches, aber einfaches Bewertungssystem für Bauprodukte fehlt bislang.

Bild: ift Rosenheim

Schutz vor Klimaextremen (Resilienz)

Auch die Realisierung ambitionierter Ziele bei der CO₂-Vermeidung können die massiven Auswirkungen des Klimawandels auf das Wetter nicht mehr verhindern. Die Zunahme von Klimaextremen ist bereits im vollen Gange. Ein Tornado in Kiel, die Flut im Ahrtal, Hitzewellen im Südwesten, Trockenheit, Dürre und Waldbrände im Osten, Hagelschneisen und Schneechaos in Oberbayern – es ist beängstigend, wie häufig derartige Ereignisse uns mittlerweile heimsuchen. Überschwemmungen und Hitzewellen sind dabei die größten Gefahren für Leib und Leben sowie für die Gebäude.

Für Fassaden, Fenster und Türen werden die Anforderungen daher extremer, und die Konstruktionen müssen robuster werden, um auch in Zukunft tauglich zu sein. Hierfür sind Materialien mit ausreichender Temperaturfestigkeit notwendig sowie geeignete Konstruktionen mit höherer Widerstandsfähigkeit gegen Starkregenereignisse mit Hochwasser, Hagel und Stürmen. Es gibt viele Stellschrauben, um die Bauteile und das Gebäude fit für den Klimawandel zu machen. Ein Umdenken ist aber auch bei den Architekten notwendig, wenn es um Fensterteilungen, Größen, Öffnungsarten sowie die Anordnung der Fenster und den Sonnenschutz geht.

Schutz vor Hochwasser

Überschwemmungen treten schon seit Jahren nicht mehr nur im direkten Umfeld von Bächen und Flüssen auf. Bei lokalen Starkregenereignissen führt auch das Oberflächenwasser oft zu Überschwemmungen. Moderate mechanische Belastungen treten durch den Wasserdruck bei langsam steigendem Wasser auf (Kellerschacht). Bei fließendem Wasser oder durch angeschwemmtes Treibgut, wie etwa Baumaterialien, Fahrzeugen, Schwemmgut etc., sind die Lasten deutlich höher und erfordern den Einsatz massiver Schutzvorrichtungen.

Bisher übliche Fenster können bei Schlagregen den Wassereintritt in ein Gebäude verhindern beziehungsweise begrenzen. Bei Stauwasser sind jedoch hochwasserbeständige Fenster notwendig. Hochwasserereignisse haben zudem vielfältige weitere Schadensbilder zur Folge. Insbesondere in die Hohlräume der Fensterkonstruktionen eingedrungene Feuchtigkeit und Verschmutzungen des Wassers durch Fäkalien oder Heizöl führen zu Beeinträchtigungen durch Gerüche, Schimmelpilze und sonstigen Emissionen in die Raumluft. Fenster können hierdurch schnell unbrauchbar werden.

Trotz Trocknung, Reinigung und Instandsetzung von Bauelementen ist eine Sanierung dann oft nicht mehr möglich. Das gilt in gleichem Maße für den Baukörperanschluss. Bei einer Gebäudesanierung und Nachrüstung mit hochwasserbeständigen Konstruktionen ist eine fachkundige Planung gefordert, die häufig auch Anpassungen am Gebäude notwendig macht.

Bei hochwasserbeständigen Fenstern handelt es sich um Spezialkonstruktionen, die erweiterte Schutzfunktionen übernehmen und als kleinformatige Kellerfenster oder als massive Sonderkonstruktion verfügbar sind, bei der die Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz nur bedingt erfüllt werden können. Die Entwicklung großformatiger Konstruktionen für hochwasserbeständige Fenster und Fenstertüren, die wie „normale“ Fenster im Erdgeschoss eingesetzt werden können, beginnt erst. Denkbar sind auch wirksame Kombisysteme aus Fenstern und temporären Schutzelementen, die bei Gefahr aktiviert werden.

Schutz vor Überhitzung

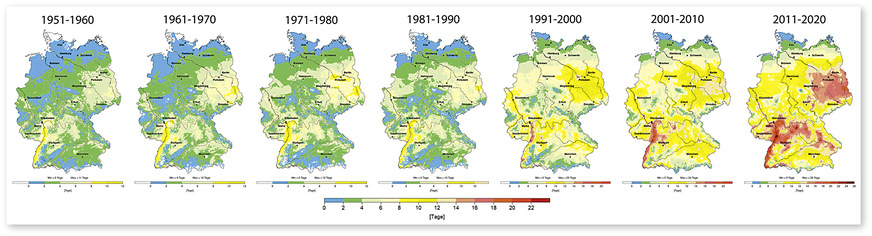

Aktuelle Prognosen zeigen eine deutliche Zunahme von Hitzewellen mit Temperaturen von 30 °C und mehr (Abb. 4). Relevant für das Gesundheitsrisiko sind dabei nicht nur die gemessene Lufttemperatur, sondern die „gefühlte Temperatur“ (Klima Michel-Modell), bei der auch das Bewegungslevel, Bekleidung sowie die Luftfeuchte (Schwüle) berücksichtigt werden.

Eine geeignete Kombination von gutem Dämmstandard, Verschattungen und Lüftung (Nachtlüftung) kann das Hitzerisiko deutlich verringern. In Verbindung mit passiver Kühlung (Kühldecke/-fußboden) ist damit in gemäßigten Klimazonen wie in Deutschland ein Verzicht auf aktive Kühlsysteme in den meisten Fällen möglich.

Bild: ift Rosenheim

Schutz vor Sonne

Die relevante Kenngröße für den Sonnenschutz ist der gtotal-Wert, der die Dämmeigenschaften der Verglasung in Kombination mit der Verschattung abbildet und so die bauphysikalischen Zusammenhänge realistisch beschreibt. Der in der Praxis oft genutzte Fc-Wert für den Sonnenschutz beschreibt die technische Qualität nur eingeschränkt. Um den höheren zukünftigen Belastungen zu begegnen, sollte gtotal in den Sommermonaten sehr niedrig sein. Im Winter ist jedoch ein hoher gtotal-Wert wünschenswert, um solare Gewinne zu erzielen.

Ein starrer Sonnenschutz ist für klimasichere Gebäude nicht mehr ausreichend. Es braucht adaptive Systeme, die sich flexibel an den Sonnenstand und die Sonneneinstrahlung anpassen, beispielsweise schaltbare Verglasungen mit variablem g-Wert oder winkelselektive Verschattungen. Aber auch die klassischen Verschattungen wie Jalousien, Raffstores oder Rollladen können sich mit einer Automatisierung optimal an die Situation im Gebäude anpassen. Sonnenschutzvorrichtungen müssen daher folgende Anforderungen erfüllen:

Auf dunkle Verschattungen sollte verzichtet werden, da diese sich auf über 80 °C erhitzen können. Bei starker Sonneneinstrahlung sollte eine vollständige Verschattung möglich sein, um den Energieeintrag durch die transparenten Flächen nahezu auf null zu verringern.

Für den sommerlichen Wärmeschutz ist ein rechnerischer Nachweis für Neubauten baurechtlich gefordert. Bei größeren Glasflächen sollte nach EN 13363 gerechnet werden. Das Ziel der Planung muss sein, die solaren Gewinne in der Heizperiode optimal zu nutzen und Überhitzungen im Sommer zu vermeiden. Ein Planer muss dabei immer auf die Wechselwirkung von Glas und Sonnenschutz achten. Hier sollte mit dem gtotal-Wert nach EN 52022-1 oder EN 52022-3 gerechnet werden, um die Wechselwirkungen von Glas und Verschattung zu berücksichtigen.

Nachtkühlung

Die zweite Möglichkeit zur Verringerung der Innenraumtemperaturen ist die Nachtkühlung, beispielsweise komplett ohne Anlagentechnik durch Fensterlüftung. Bei der Nachtlüftung sind hohe Luftwechselraten (n ca. 2-5) mittels Querlüftung durch geöffnete Fenster oder mechanische Ventilatoren notwendig. Um den Komfort und die Sicherheit zu verbessern, können die Fenster mit Warnsensoren oder als automatisches System ausgeführt werden, das die Fenster bei Sturm und Regen schließt. Aber auch in Städten sind bauliche Maßnahmen sinnvoll, um das Mikroklima zu verbessern und die Nachttemperaturen zu senken.

Die dritte, natürlich wirksame Kühlung folgt dem Prinzip der Verdunstungskälte, die bereits in „vorelektrischen“ Zeiten in Afrika und Asien sowie im Orient eingesetzt wurde. Dabei werden größere Flächen wie Böden und Wände befeuchtet. Durch die Verdunstung von Wasser wird der Umgebungsluft Wärme entzogen, die feuchten Flächen kühlen sich ab. Aber hierzu ist ein erhöhter Luftaustausch notwendig, um die steigende Luftfeuchte abzuführen. Es wäre sinnvoll, wenn diese Variante mit moderner Technik eine Renaissance erleben würde. In ähnlicher Weise wirkt auch die Begrünung von Dachflächen sowie Innen- und Außenwänden, die nachweislich zur Abkühlung und Verbesserung des Mikroklimas beitragen.

Bild: DWD & EWK 2020

Bewertung der „Klimasicherheit“

Die Folgen des Klimawandels lassen sich nur eindämmen, wenn wir jetzt durch geeignete Maßnahmen eine schnelle und konsequente Minderung der Treibhausgasemissionen erreichen. Die dafür notwendigen Technologien sind vorhanden und bei den aktuellen Energiepreisen auch konkurrenzfähig. Allerdings sind die geltenden normativen Regelungen und Anforderungen veraltet und eine Aktualisierung wird noch Jahre dauern.

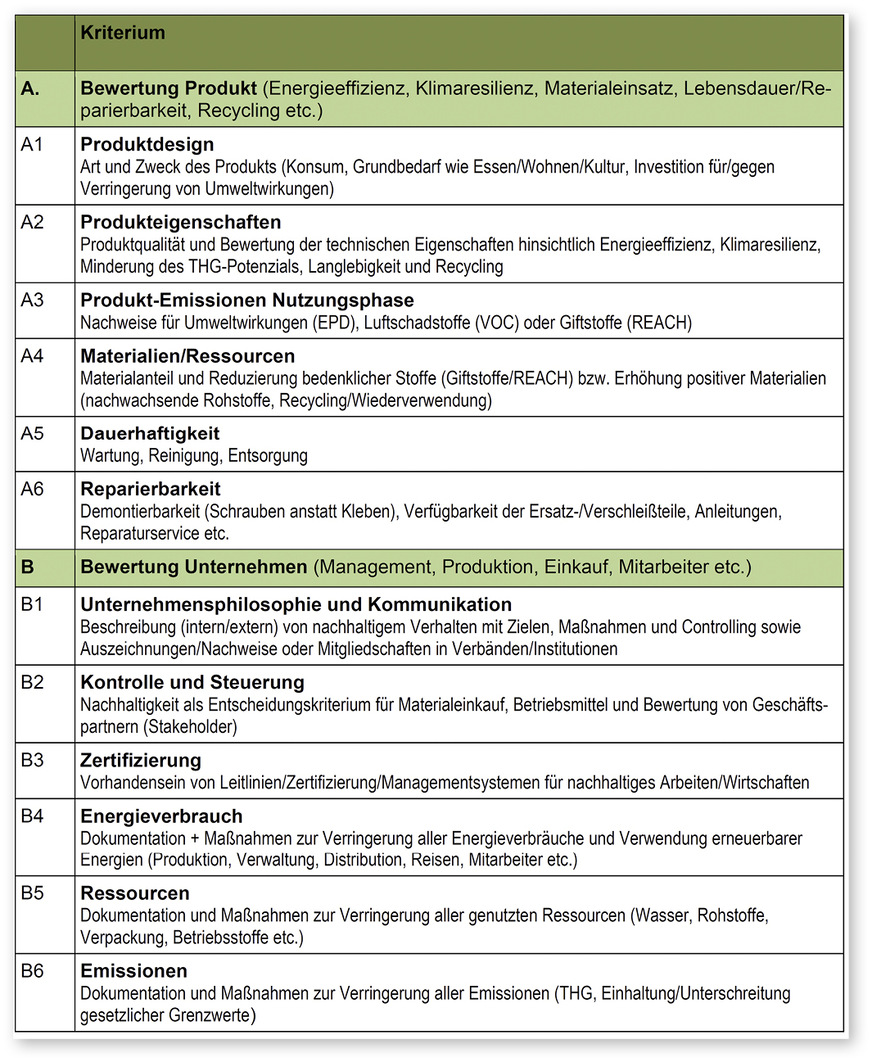

Bauherren und Planer müssen einschätzen können, welche Bauprodukte und Bauelemente für ein klimasicheres und nachhaltiges Gebäude geeignet sind. Deshalb hat das ift Rosenheim geeignete Anforderungen und Bewertungskriterien entwickelt, um eine verlässliche Entscheidung für die passenden Produkte treffen zu können (Abb. 5). Dabei werden sowohl die Unternehmen als auch die Produkte bewertet.

Die Bewertung umfasst den Energie- und Ressourcenverbrauch, die Verbesserung der Umweltwirkungen sowie die Eigenschaften bezüglich der Verbesserung der Klimaresilienz von Gebäuden – also der Widerstandsfähigkeit gegen Überschwemmungen, Hitzewellen und Stürme. Alle Eigenschaften/Kenndaten werden in einer Kennzahl verdichtet, um den Akteuren im Bauwesen einen einfachen Produktvergleich zu ermöglichen. Wichtige Produkteigenschaften, die für die individuelle Planung und Zertifizierung eines Gebäudes notwendig sind, müssen ebenfalls verfügbar sein. Die Bewertungsmethodik ist transparent und erfolgt objektiv auf Basis anerkannter Normen und Regelwerke (harmonisierte DIN-, EN- oder ISO-Normen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik).

Literatur

[1] Gebäudeenergiegesetz 2023 (GEG), https://geg-info.de/geg_novelle_2023/index.htm#DOKUMENTE und www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/bauen/energieeffizientes-bauen-…

[2] ift-Richtlinie FE-07/1 Hochwasserbeständige Fenster und Türen, ift Rosenheim

[3] „Grenzen der Verfahren zur Bewertung des Sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2:2013“, Peggy Freudenberg, Oda Budny, Ernst & Sohn Verlag, Bauphysik 44 (2022), Heft 1

[4] „Der Hitzeknigge“, Umweltbundesamt (UBA), Dessau-Roßlau 2021

[5] HeatResilientCity – „Wissenschaftliches Konzept zur Optimierung des sommerlichen Wärmeschutzes eines Gründerzeit-Mehrfamilienhauses der Erfurter Oststadt“, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V., und HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Dresden 9/2020

[6] DIN EN ISO 14040:2021-02 Umweltmanagement – Ökobilanz

[7] DIN EN 15804:2020-03 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte, Beuth Verlag GmbH, Berlin

[8] ift Fachinformation NA-02/4 – Green Envelope – Nachhaltigkeit für Bauprodukte, ift Rosenheim 7/2022

[9] Entwicklung von Umweltproduktdeklarationen für transparente Bauelemente – Fenster und Glas – für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden, Forschungsbericht, ift gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Rosenheim 11/2011

Bild: ift Rosenheim

Anforderungen an klimasichere Bauprodukte

Beim Neubau und der energetischen Modernisierung von Gebäuden sind folgende zehn Aspekte und Technologien von Vorteil:

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zu Baustoffen -finden Sie auch in -unserem Dossier Bautechnik mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/bautechnik