Bei der Gebäudeinspektion spielen die geometrische und die thermische Kameraauflösung eine entscheidende Rolle. Sind sie zu gering, besteht die Gefahr, dass Probleme übersehen oder falsch interpretiert werden. Mit einer hochauflösenden Thermografiekamera lassen sich nicht nur Fehlerquellen minimieren, sondern Wärmebilder auch schneller erfassen und auswerten. Während man mit Einsteigerkameras geringerer Auflösung (G GEB 10/16: Infrarot-Kameras für die Hemdentasche) bei großen Objekten mehrere Aufnahmen sowie kürzere Distanzen zum Messobjekt benötigt, um Details erkennen zu können, genügt mit einer Profikamera meist eine einzige Aufnahme.

Was eine Profikamera ausmacht

Über die Bildgüte entscheiden die „inneren Werte“: In Einsteigermodellen sind beispielsweise winzige Siliziumobjektive mit fester Brennweite verbaut. Hochwertige Kameras verfügen dagegen über Germaniumobjektive mit erheblich höheren Material-, Herstellungs- und Kalibrierungsqualitäten. Auch der Detektor, die Elektronik, die Optomechanik sowie das Serviceangebot des Herstellers – Kalibrierung, Schulung, Wartung – machen den Unterschied aus.

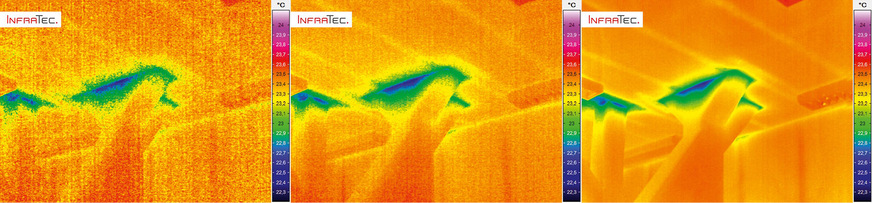

Ein wichtiges Auswahlkriterium stellt die Qualität des Detektors dar. Mittelklassekameras verfügen über eine geometrische Auflösung von 320 × 240 IR-Bildpunkten, weil sie auch im Sachverständigenbereich oder bei Gutachten vor Gericht bestehen müssen. Immer mehr Anbieter offerieren Kameras mit höheren Auflösungen, zum Beispiel 400 × 300, 640 × 480, 1024 × 768 und mehr. Das ist gegenüber der Einsteiger- oder Mittelklasse etwa zehn- bis 40-mal mehr und macht sich in der Bildqualität unmittelbar bemerkbar. Auch die von einigen Herstellern integrierte Resolution Enhancement-Technologie zur Steigerung der IR-Auflösung trägt dazu bei, dass Wärmebilder sich langsam der Bildqualität visueller Fotos nähern.

Neben der Detektorauflösung beeinflussen die thermische Auflösung sowie weitere Kamerakomponenten die Bildqualität – allen voran die Infrarotoptik. Zu den Qualitätskriterien von Objektiven gehören die Lichtstärke, die angibt, wie viel Wärmestrahlung vom Objekt auf dem Detektor ankommt, das Auflösungsvermögen, die Abbildungstreue sowie die Qualität der Beschichtung. Elektronik und Software entscheiden darüber, wie schnell nach dem Einschalten die Kamera hochgefahren und einsatzbereit ist. Wie schnell und präzise der ergänzend zum manuellen Fokus zuschaltbare Autofokus anspricht, hängt wiederum von der eingebauten Optomechanik und Steuerelektronik ab.

Bild: Infratec

Worin sich Wärmebildkameras äußerlich unterscheiden

Beim Gehäusedesign bieten die Hersteller neben der konventionellen Pistolen- oder Camcorder-Bauform auch neue Designs an. Wichtig ist, dass die Kamera ausgewogen und beispielsweise nicht kopflastig ist, bequem und mithilfe einer individuell einstellbaren Handschlaufe sicher in der Hand liegt. Ebenso unterschiedlich wie die Bauform fällt die Qualität des Kameragehäuses aus. Während Kameras aus dem mittleren Preisbereich meist über ein kratz- und schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse verfügen, bestehen hochwertige Profikameragehäuse häufig aus Leichtmetall. Meist sind die Gehäuse teilgummiert und damit griffiger.

Für den rauhen Outdooreinsatz sind heute alle Kameras gemäß Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt, vereinzelt auch gegen Stürze aus geringer Höhe. Dieser Schutz gilt jedoch nur mit geschlossenen Geräteklappen, respektive aufgeschraubten Steckeranschlüssen. Über letztere verfügen nur hochwertige Modelle. Das möglichst helle und gut aufgelöste Display sollte sich ausklappen und um zwei Achsen in beliebige Richtungen drehen lassen. Neue Kameradesigns mit einem großen Touchscreen und einem seitlich angeordneten, drehbaren Objektiv versprechen mehr Ergonomie. Dadurch sind Aufnahmen beispielsweise auch in engen räumlichen Situationen aus jeder Position heraus möglich. Ein zusätzlicher Sucher ermöglicht auch Aufnahmen bei starker Sonneneinstrahlung, wenn man auf dem Display nichts mehr erkennt – etwa bei der Untersuchung von Photovoltaikanlagen (GEB 01/22: PV-Strom im Wärmebild).

Wie sich die Bedienung unterscheidet

Bedienen lassen sich die Kameras in der Regel über Pfeiltasten, über einen Mini-Joystick und weitere, teilweise programmierbare Tasten oder per Touchscreen, dies allerdings meist nicht mit Handschuhen. Häufig benötigte manuelle Einstellungsfunktionen wie Emissionsgrad, Messbereich, Temperaturskala und -spreizung sollten ohne umständliche Suche direkt aufrufbar sein.

Zu den mobilen Mess- und Analysefunktionen sollten die Hotspot-/Coldspotanzeige, frei positionierbare Messpunkte sowie eine in ihrer Größe änderbare und ebenfalls frei positionierbare Messbereichsmarkierung mit Minimal-, Maximal- und Durchschnittswertanzeige gehören. Damit lassen sich Wärmebilder noch vor der eigentlichen Auswertung mit einer Software im Büro bereits vor Ort am Kameradisplay begutachten. Alarmmarken machen auf Messwertüber- oder unterschreitungen aufmerksam, Isothermen heben alle Bildbereiche eines zuvor definierten Temperaturbereichs farblich hervor. Eine Anzeige der Oberflächenfeuchte ist für die Darstellung potenzieller Schadensbereiche nützlich.

Zum Standard bei den meisten Kameras gehört die Bild-im-Bild-Funktion oder die partielle Überlagerung von Thermografie- und Realbild. Mit ihr lassen sich Sachverhalte anschaulicher darstellen und Problemstellen besser lokalisieren. Teilweise werden Wärmebild- und visuelle Bilddaten in Echtzeit rechnerisch zusammengefügt, was für einen höheren Kontrast im Wärmebild sorgt. Bei sehr großen Messobjekten kann eine in der Kamera integrierte Panoramafunktion nützlich sein. Mit ihrer Hilfe lassen sich nacheinander in horizontaler und/oder vertikaler Richtung aufgenommene Einzelbilder schon bei der Aufnahme rechnerisch zu einem Gesamtbild zusammenfügen.

Bild: Testo

Worauf Sie außerdem achten sollten

Praktisch ist eine lasergestützte Anzeige des aktuellen Objektabstands, um die kleinstmöglichen Messfleckgröße ermitteln zu können. Auch ein Headset für Sprachnotizen kann wertvolle Dienste leisten, weil man so die Hände frei hat. Funkübertragungsstandards wie etwa Bluetooth oder WLAN ermöglichen die drahtlose Datenübernahme von externen Funk-Feuchtefühlern oder Strommesszangen, die Anzeige von Wärmebildern auf einem Smartphone oder Tablet sowie eine Kamera-Fernsteuerung. Eine weitere, beispielsweise für die Instandhaltung technischer Anlagen nützliche Zusatzfunktion kann eine Messorterkennung per GPS-Modul sein, mit der sich Wärmebilder geografisch verorten lassen.

Ein Schwachpunkt bei nahezu allen Modellen ist die integrierte visuelle Digitalkamera. Bildauflösungen von drei bis fünf Megapixeln sind einfach nicht mehr Stand der Technik, denn sie erlauben meist nur verschwommene Fotos, auf denen Details kaum zu erkennen sind. Dem lässt sich nur abhelfen, wenn man parallel eine zusätzliche Digitalkamera mit einem optischen Zoom und Blitzfunktion bereithält.

Bedingt durch die Infrarotstrahlung auf den Detektor und aufgrund von Umwelteinflüssen kann sich nach einer Weile das Messverhalten einer IR-Kamera ändern. Damit sie weiterhin korrekte Messwerte liefert, ist eine jährliche oder zweijährliche Inspektion und Kalibrierung erforderlich. Dabei werden die einzelnen Temperaturbereiche, das Objektiv sowie der Umgebungstemperaturausgleich der Kamera überprüft und gegebenenfalls neu kalibriert. Die dafür jährlich oder alle zwei Jahre anfallenden Kosten liegen zwischen 150 und 500 Euro, teilweise aber auch deutlich darüber. Zum optionalen Serviceumfang eines Anbieters sollten eine kostenfreie Servicehotline, ein Updateservice für die Auswertungssoftware sowie ein umfangreiches Schulungsangebot gehören, das sowohl Einstiegskurse, als auch fachspezifische Schulungen oder Zertifizierungen bietet.

Bild: Seek Thermal

Was der Markt bietet

Namhafte Anbieter wie Fluke, Teledyne Flir oder Testo führen gleich mehrere Modelle aus der mittleren und oberen Leistungsklasse im Programm. Deshalb sollte man vor der Auswahl sorgfältig überlegen, wie leistungsfähig die Kamera im Hinblick auf den jeweiligen Einsatzzweck sein soll. Dazu bietet unser tabellarischer Produktvergleich mit nachfolgenden technischen Kriterien ausgewählter IR-Kameras eine erste Orientierung. Im Fokus steht die Qualität des Wärmebilds, die neben der Kameraoptik von der geometrischen und thermischen Auflösung des Detektors bestimmt wird.

Das Seh- oder Bildfeld gibt in vertikaler und horizontaler Richtung den Erfassungsbereich der jeweiligen Optik an. Die Bildfrequenz sollte etwa um die 50 Herz und höher liegen und ist vor allem für die zeitliche Betrachtung thermischer Vorgänge wichtig. Weitere wichtige Parameter bei der Messung sind neben dem Spektralbereich (Standard: 7,5 bis 14 Mikrometer) der erfasste Temperaturbereich, der im Gebäudebereich zwischen 20 und 300 Grad Celsius liegen sollte, sowie vor allem die thermische Auflösung (NETD-Wert).

Die Genauigkeit gibt die Messabweichung an. Sie liegt bei plus minus zwei Prozent oder plus minus zwei Kelvin. IR-Profikameras sollten mit einem Weitwinkelobjektiv mit einem großen Sehfeld für Innenaufnahmen ausgeliefert werden, das optional durch Standard- und Teleobjektive erweiterbar sein sollte. Eine automatische Objektiverkennung macht den Objektivwechsel komfortabel und beugt Messfehlern vor.

Die Akkulaufzeiten sollten zwischen drei und fünf Stunden liegen, damit sich auch große Objekte ohne Akkuwechsel erfassen lassen. Anbieterangaben hierzu sind mit Vorsicht zu genießen, denn sie basieren meist auf einem praxisfremden Nutzungsprofil. Deshalb sollte eine Ladezustandsanzeige vorhanden sein und bei längeren Einsätzen ein geladener Ersatzakku griffbereit liegen.

Zum Standard-Lieferumfang einer IR-Kamera sollten in jedem Fall ein Netzteil, eine Ladestation, ein Netz- und USB-Kabel, ein stabiler Transportkoffer sowie eine Auswertungs-Software gehören. Darüber hinaus offerieren einige Anbieter ein umfangreiches optionales Zubehör, wie etwa Datenkabel, Filter oder Stative.

Literaturtipps

DIN EN 13187: Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Nachweis von Wärmebrücken in Gebäudehüllen – Infrarot-Verfahren, Beuth, Berlin, 1999-05

DIN EN ISO 9712: Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien Prüfung, Beuth, Berlin, 2022-09

VATh (Hrsg.): VATh-Richtlinie Bauthermografie, Bundesverband für Angewandte Thermografie e.V., Nürnberg, 2023, Download: www.vath.de/VATH-Richtlinien.htm

Fouad, N.A./Richter T.: Leitfaden Thermografie im Bauwesen, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2012

Wagner, H.: Thermografie – Sicher einsetzen bei der Energieberatung, Bauüberwachung und Schadensanalyse, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln 2011

Linktipps

Bundesverband für Angewandte Thermografie: www.vath.de

Dienstleister mit vielen Beispielen und Informationen: www.thermografie.de

Österreichische Gesellschaft für Thermografie: www.thermografie.co.at

Thermografie und Blower-Door Verband Schweiz: www.thech.ch

Thermografie-Glossar

Detektor: Optoelektronisches Bauelement, das Wärmestrahlung in ein elektrisches Signal umwandelt und dadurch messbar macht. Detektoren handgeführter Thermografiekameras bestehen aus Mikrobolometer-Focal Plane Arrays (FPA) – einer Matrix aus winzigen Strahlungsdetektorzellen. Je dichter das Matrixraster und je mehr Detektorzellen, desto höher die Bildauflösung (geometrische Auflösung). Die Zahl der Detektorzellen ist deshalb ein wichtiges Qualitätskriterium.

Die geometrische Auflösung, auch Instantaneous Field of View (IFOV), ist abhängig vom Kameraobjektiv und definiert die kleinstmögliche Messfleckgröße. Das ist jene Fläche auf dem Messobjekt, die aus einem Meter Entfernung einer einzelnen Detektorzelle in einem Wärmebild zugeordnet werden kann. Multipliziert man den IFOV-Wert mit der Objektentfernung und einem Korrekturwert für die verwendete Optik, erhält man die Messfleckgröße in Millimetern. Sie entscheidet bei kleinen Objektstrukturen beziehungsweise großen Entfernungen darüber, wie genau gemessen werden kann.

Resolution Enhancement: Kombination aus optomechanischem und rechnerischem Verfahren zur Verbesserung der nutzbaren geometrischen Auflösung des Wärmebilds gegenüber der nativen Detektorauflösung, sodass beispielsweise aus ursprünglichen 1024 x 768 IR-Pixeln die vierfache Pixelzahl, nämlich 2048 x 1536 IR-Pixel, erzeugt wird. Dabei werden keine Messdaten interpoliert, sondern echte Messwerte generiert.

Die thermische Auflösung, auch Noise Equivalent Temperature Difference (NETD) oder teilweise thermische Empfindlichkeit genannt, gibt die kleinste Temperaturdifferenz an, die der Detektor erfassen kann. Sie liegt bei Mittelklasse-Kameras zwischen 0,06 und 0,03 Kelvin bei 30 Grad Celsius. Bei Profigeräten liegt sie unter 0,03 Kelvin. Je kleiner dieser Wert, desto geringer die Gefahr des die Bildqualität beeinträchtigenden Bildrauschens.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Thermografie mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/thermografie

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)