Die Pflicht zum Einbau eines Wärmeerzeugers, der zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird, ist an die Wärmeplanung vor Ort gekoppelt. Sie kommt zum Tragen einen Monat nachdem die Kommune ihren kommunalen Wärmeplan bekannt gegeben hat – in Städten ab 100.000 Einwohnern spätestens ab 30. Juni 2026, in kleineren Städten ab 30. Juni 2028. In einem Mehrfamilienhaus stellt der erste Geräteausfall nach diesem Zeitpunkt den Startschuss für die Erneuerung aller Gasetagenheizungen dar. Gemäß § 71 l des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) müssen sie innerhalb von fünf Jahren ausgetauscht werden.

Prinzipiell haben die Eigentümerinnen und Eigentümer die Wahl, ob sie sich für einen zentralen Wärmeerzeuger oder für dezentrale Lösungen entscheiden. Die 65-Prozent-EE-Pflicht muss dann entweder für das gesamte Gebäude oder jeweils wohnungsweise erfüllt werden. Das GEG weist mit deutlich erleichterten Bedingungen den Weg in Richtung Zentralisierung. Zum einen haben die Eigentümer für den Einbau einer Zentralheizung zusätzlich zu den fünf Jahren weitere acht Jahre Zeit. Alle weiteren Heizungen im Gebäude müssen dann innerhalb eines Jahres angeschlossen werden. Treffen die Eigentümerinnen innerhalb der vorgegebenen fünf Jahre nach der ersten Havarie keine Entscheidung, verlangt das GEG den Einbau einer Zentralheizung.

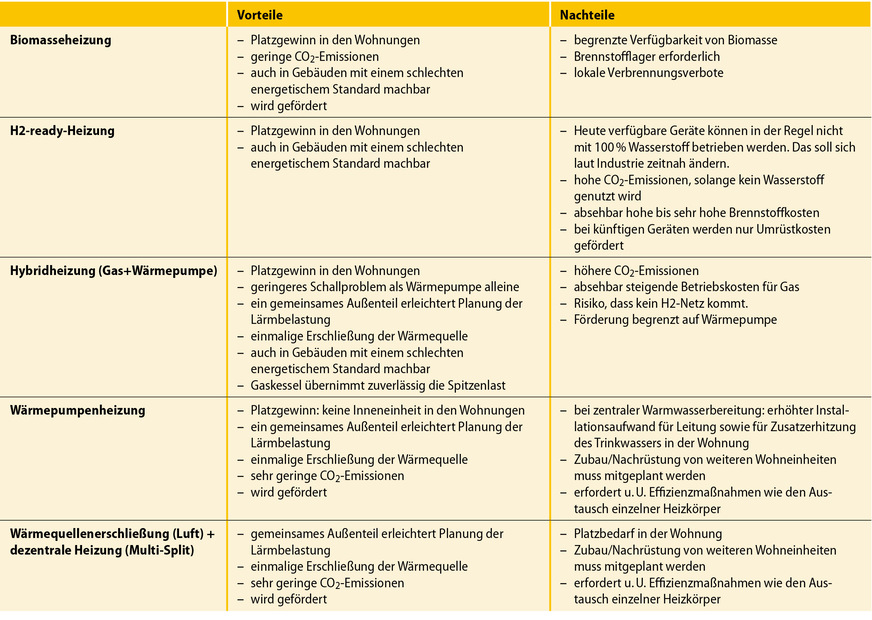

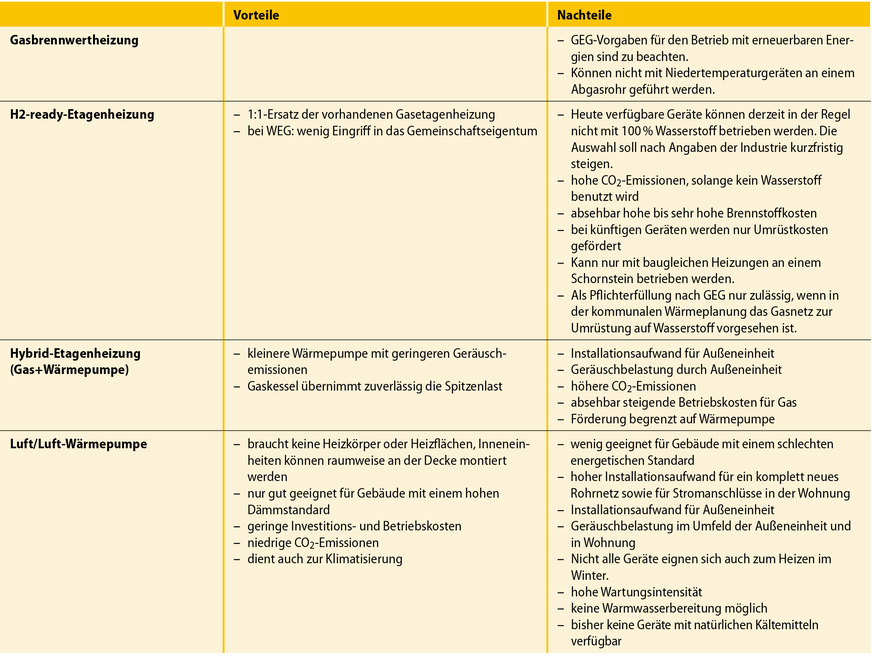

Das GEG 2024 eröffnet dafür eine ganze Palette von technologischen Erfüllungsoptionen sowohl für zentrale (Abb. 1) als auch für dezentrale Heizungskonzepte (Abb. 2). Klar ist: Vielerorts werden Wärmepumpen – entweder alleine oder in Kombination mit einem zweiten Wärmeerzeuger - zum Einsatz kommen. „Aktuell ist vermutlich der nachträgliche Einbau von Hybridlösungen im Geschosswohnungsbau am Weitesten verbreitet“, schätzt Joel Grieshaber, Referent Handwerk und Qualifizierung beim Bundesverband Wärmepumpe (BWP). Darin trägt eine Wärmepumpe die Grundlast, ein Gaskessel übernimmt die Spitzenlast und/oder die Warmwasserbereitung. Doch der Markt in diesem Segment entwickelt sich laut Grieshaber gerade erst. Wo künftig die Schwerpunkte sein werden, sei noch nicht klar erkennbar.

Zentral? Dezentral? Kombiniert?

Mehrfamilienhäuser finden sich vor allem in innerstädtischen Gebieten mit dichter Bebauung, also dort, wo eine Bohrung zur Erschließung von Erd- oder Grundwasserwärme als Quelle für Wärmepupen an verfügbaren Flächen oder einzuhaltenden Abständen zu Gebäuden und Leitungen scheitert. Die gängigste Wärmequelle ist daher – wie auch bei anderen Gebäudetypen – die Luft. Bei der Planung muss zunächst entschieden werden: Soll ein zentrales Wärmepumpensystem das ganze Gebäude versorgen oder soll jede Einheit beziehungsweise sollen Gruppen von Einheiten mit einzelnen Wärmepumpen beheizt werden? Ist eine Kombination von zentralen und dezentralen Lösungen sinnvoll?

Ein zentrales System bietet diverse Vorteile: Die Wärmequelle muss nur einmal erschlossen werden. Bei Split-Anlagen ist nur ein Außengerät notwendig. Allerdings wird ein Heizraum benötigt, in dem die Steuerung und vor allem die Pufferspeicher unterkommen können. Falls kein Kellerraum oder ungenutzter, ausreichend tragfähiger Dachboden vorhanden ist, kann das System gebäudenah im Freien aufgestellt werden, in einer Garage oder in einer Volleinhausung. In jedem Fall sind alle Anlagenteile außerhalb der Wohneinheiten platziert und somit für Wartungen und Reparaturen gut zugänglich. Eine zentrale Lösung birgt jedoch Legionellenrisiken. Sie geht zudem mit Effizienzverlusten in der Verteilung einher, erfordert höhere Heizkreistemperaturen.

Beides spricht für dezentrale Lösungen. Nur: Ein komplettes Wärmepumpensystem würde innerhalb der Wohnung oft mehr Platz beanspruchen, als nach der Demontage der Gasetagenheizung frei wird. „Wenn eine Luft/Wasser-Wärmepumpe eine Gasetagenheizung ersetzen soll, wird in den meisten Fällen ein Pufferspeicher benötigt“, erklärt Matthias Wagnitz, Referent für Energie- und Wärmetechnik beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Das wirkt sich nicht nur auf den Platzbedarf aus: „Außerdem muss die Tragfähigkeit der Decke gesichert sein.“

Hinzu kommt bei Luft/Wasser-Wärmepumpen: Wohin mit den Außeneinheiten? Bei einem freistehenden Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten finden sich dafür vermutlich gleich mehrere Lösungsmöglichkeiten, bei einem Zwölf-Parteien-Haus mit Innenhof und enger Nachbarschaft wird die Lärmbelastung leicht zum Problem. „Außeneinheiten von Split-Wärmepumpen können unter Umständen auf dem Dach platziert werden“, schlägt Wagnitz vor. Das muss jedoch die Last tragen können. Wichtig ist außerdem Schallentkoppelung. Und für die Wartung müssen die Außeneinheiten zugänglich sein. Auch die Abführung des Abtauwassers zum Beispiel über ein beheizbares Regenfallrohr muss geplant werden. „Grundsätzlich sind alle diese Fragen lösbar, sie müssen jedoch im Einzelfall geklärt und gründlich geplant werden“, sagt Wagnitz

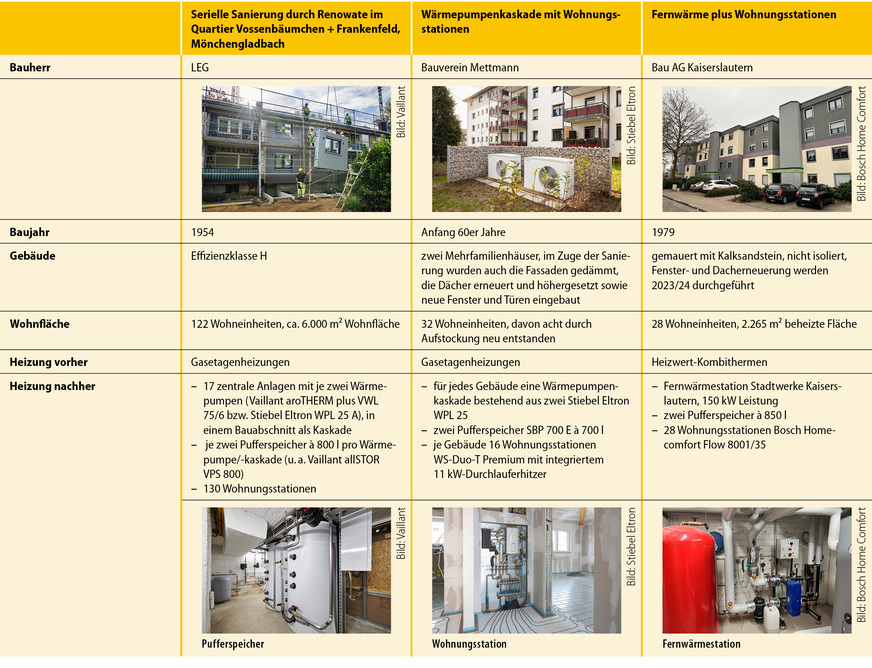

Lösen lässt sich das Dilemma mit einer Kombination: Eine zentrale Wärmepumpe mit einer gemeinsamen Wärmequelle, einem Pufferspeicher und – bei Split-Bauweise - einem Außengerät übernimmt die Heizung für das gesamte Gebäude. Die Warmwasserbereitung erfolgt in den Wohnungseinheiten. Durch dezentrale Brauchwasserwärmepumpen oder Wohnungsstationen mit elektrischem Durchlauferhitzer wird das Wasser nahe der Zapfstelle auf die erforderliche hohe Temperatur gebracht. Unsere Best-Practice-Beispiele zeigen, wie unterschiedlich solche Lösungen aussehen können (Abb. 3).

Vorsicht bei schrittweisem Vorgehen

Für manch einen Eigentümer eines Mehrfamilienhauses ist es eine Überlegung wert, die Gasetagenheizungen nach und nach auf ein zentrales System umzustellen. Ein gewichtiger Grund ist, die Investition über einen größeren Zeitraum zu strecken. Ob ein solches Vorgehen sinnvoll ist, hängt vor allem von den baulichen und technischen Gegebenheiten ab.

Ein Knackpunkt ist die Dimensionierung der Wärmepumpe. „Das Gebäudeenergiegesetz erlaubt zwar, Etagenheizungen stückweise auszutauschen. Die technische Planung ist jedoch eine Gratwanderung: Eine zu groß ausgelegte Wärmepumpe arbeitet ineffizient, häufiges Takten verkürzt die Lebensdauer. Andererseits ist der nachträgliche Zubau einer weiteren Wärmepumpe regeltechnisch nicht ganz einfach“, gibt Matthias Wagnitz zu bedenken. Auf jeden Fall sollte eine solche Kaskade im Rahmen des Gesamtkonzeptes geplant sein.

Ein Standardrezept gibt es dafür nicht, sagt BWP-Experte Grieshaber und berichtet von einer individuellen Lösung: „In einer Wohnanlage hat beispielsweise der Bauherr zunächst einen zentralen Gaskessel installiert, dessen Leistung sich gut modulieren lässt. Als alle Etagenheizungen ausgebaut waren und damit der Gesamtwärmebedarf des Gebäudes zentral gedeckt werden sollte, wurde der Gaskessel gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht.“

Manchmal legt auch die Gebäudestruktur Maßnahmenetappen nahe. So kann etwa in einem Gebäude mit mehreren Flügeln zuerst das Hinterhaus, dann der Seitenflügel und dann das Vorderhaus auf voneinander unabhängige Wärmepumpen umgerüstet werden. In einer solchen Konstellation können auch für die einzelnen Gebäudeeinheiten unterschiedliche Technologien gewählt werden.

Neben der Dimensionierung der Wärmepumpe kann sich auch die Führung der Versorgungsleitungen schwierig gestalten. „Der einfachste Fall ist, wenn jede Wohnung über einen eigenen kleinen Schornstein verfügt. Dann können die Gasetagenheizungen nach und nach ausgetauscht und die Schächte für die Rohrinfrastruktur genutzt werden“, erklärt Grieshaber. Doch solche Gegebenheiten sind eher die Ausnahme als die Regel. Häufiger werden die Abgase der Gasetagenheizungen durch ein oder zwei Schornsteine abgeführt. Die sind dann blockiert, solange noch Gasetagenheizungen in Betrieb sind, und nicht für die Leitungsinfrastruktur nutzbar.

Denkbar ist unter Umständen ein abschnittsweises Vorgehen – die Gasetagenheizungen, die an einem Schornstein hängen, werden zeitgleich außer Betrieb genommen. Alternativ müssen neue Leitungswege geschaffen werden, beispielsweise durch Vorbauelemente an der Fassade oder Kernbohrungen durch die Geschossdecken. „Wenn das Treppenhaus breit genug ist, kann mit Vorsatzschale ein Schacht für Steigleitungen geschaffen werden. Jede Wohnungsdurchführung braucht dann Brandabschottungen“, schlägt Grieshuber vor.

Vor allem wenn die Heizungserneuerung mit einer Fassadensanierung gekoppelt ist, gibt es noch weitere Optionen: „Besonders charmant ist die Lösung, die Verrohrung zwischen die alte und die neue Fassade zu legen und jede Wohnung dadurch mit deutlich geringerem Aufwand zu erschließen“, erklärt Andreas Miltz, Geschäftsführer der auf serielle Komplettsanierungen spezialisierten Firma Renowate.

Hürden in Eigentümergemeinschaften

In Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) war der Austausch von Gasetagenheizungen in der Vergangenheit bereits häufig schwierig. Daran hat sich mit der GEG-Novelle nichts geändert. „Die Schwierigkeiten beim Austausch von Gasetagenheizungen in der WEG sind nicht dem Gebäudeenergiegesetz geschuldet, sondern dem Wohnungseigentumsgesetz und der Technologie dieser Heizungen“, erläutert Julia Wagner, Leiterin Zivilrecht beim Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. Allerdings macht das GEG für diese Eigentümergruppe zusätzlich zu den oben geschilderten Fristen für Etagenheizungen (§ 71 l) weitere Vorgaben.

Damit Eigentümergemeinschaften eine fundierte Entscheidung zur Heizungserneuerung treffen können, müssen sie bis 31. Dezember 2024 vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger umfangreiche Daten zu den installierten Gasetagenheizungen erfragen (Art, Alter, Funktionstüchtigkeit, Nennwärmeleistung). In der Regel wird die Verwaltung diese Aufgabe übernehmen. Zum selben Stichtag muss jeder einzelne Eigentümer Angaben zum Zustand seines Wärmeerzeugers, der Leitungen und Heizkörper sowie zur Reparaturanfälligkeit und Effizienzverbesserungen beisteuern. Die Verwaltung muss die Informationen bündeln und den Eigentümern an die Hand geben.

Liegt der kommunale Wärmeplan vor und geht die erste Gasetagenheizung in der Gemeinschaft kaputt, ist das – wie in anderen Mehrfamilienhäusern auch – der Start für die Heizungserneuerung. Doch während in einem Wohnungsunternehmen, bei einer Genossenschaft oder bei einem privaten Vermieter einer für alle entscheidet, haben in der Eigentümergemeinschaft alle Mitsprache.

Das GEG steckt für den Entscheidungsprozess den Rahmen: Derjenige, dessen Gasetagenheizung kaputt geht, kann diese erstmal ohne WEG-Beschluss austauschen. Er muss jedoch die Gemeinschaft unverzüglich über die Havarie informieren. Der Verwalter ist verpflichtet, unverzüglich eine Eigentümerversammlung einzuberufen. Dort muss zunächst beschlossen werden, ein Konzept zur Heizungserneuerung zu erarbeiten beziehungsweise erarbeiten zu lassen. Es muss innerhalb von fünf Jahren realisiert werden. Für den Beschluss, dass auch künftig zumindest ein Teil der Wohnungen dezentral mit Wärme versorgt werden soll, ist eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen und der Hälfte der Miteigentumsanteile erforderlich.

In manch einer WEG wird sich die Frage stellen, ob die Umstellung auf eine zentrale Anlage schrittweise möglich ist. Technisch gibt es dafür die zuvor geschilderten Möglichkeiten wie in einem Mehrfamilienhaus, das sich in einer Hand befindet. Der Abstimmungsaufwand für die Umsetzung ist jedoch ungleich höher.

Entscheidet sich die Gemeinschaft für dezentrale Lösungen, gestaltet sich die Umsetzung erst recht schwierig. „Wenn eine Gasetagenheizung durch eine andere dezentrale Lösung ersetzt und dabei nicht die gleiche Bauweise gewählt wird, ist in aller Regel das Gemeinschaftseigentum betroffen“, so die Einschätzung der Juristin Wagner. Für eine Wärmepumpe müssen beispielsweise Wanddurchbrüche geschaffen und meist Außeneinheiten platziert werden.

Zwar kann der einzelne Eigentümer verlangen, dass die Gemeinschaft ihm eine bauliche Veränderung gestattet, wenn diejenigen, die über das unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigt werden, einverstanden sind (§ 20 Abs. 3 WEG). Diese Regelung ist aber sehr streitanfällig: Wer bewertet beispielsweise objektiv, ob die Geräuschbelastung durch die Außeneinheit einer dezentralen Luft/Wasser-Wärmepumpe eine Beeinträchtigung für den Nachbarn darstellt, die über das unvermeidliche Maß hinausgeht? Auf der sicheren Seite sind deshalb sowohl der Sondereigentümer als auch die Gemeinschaft, wenn der Einbau eines neuen dezentralen Wärmeerzeugers als bauliche Veränderung mit einfacher Mehrheit beschlossen wird.

Angesichts der umfangreichen erforderlichen Abstimmungen und der möglichen technischen Probleme mit entsprechenden Folgekosten, die durch schlecht koordinierte Maßnahmen entstehen können, empfiehlt Wagner, die Thematik unabhängig von Fristen und dem Havariefall in der nächsten Eigentümerversammlung zu behandeln. Dort können die Wohnungseigentümer die Vorgehensweise für die kommenden Jahre festlegen. Im Idealfall beschließen sie zugleich eine Erhöhung der Rücklage für die Heizungserneuerung.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Heizungstechnik mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/-heizungstechnik

Was im Gebäudeenergiegesetz steht

Diese Regelungen aus dem GEG sind beim Austausch von Gasetagenheizungen besonders relevant: