Der Baubestand in Deutschland ist zum großen Teil in einem mangelhaften Zustand. Besonders betroffen ist dabei die Gebäudehülle – und das nicht nur aufgrund von baulichen Schäden durch Verwitterung. Vor dem Hintergrund aktueller Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) spielt die energetische Sanierung eine entscheidende Rolle. Einer groben Schätzung des Umweltbundesamtes zufolge sind über 800 Mio. m2 Fassadenfläche im Bestand mit Wärmedämmverbundsystemen ausgestattet [1]. Sehr viele von ihnen wurden in den 70er- und 80er-Jahren errichtet. Der energetische Standard dieser Systeme liegt weit unter dem aktuell geforderten, da die zur Bauzeit üblichen Dicken der EPS- beziehungsweise XPS-Dämmstoffe bei 60 bis 80 mm lagen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, wenn im Jahr 2021 Gebäude der Sektoren „Privathaushalte“ und „Gewerbe, Handel, Dienstleistungen“ (ohne Industriegebäude) allein 15 Prozent der Gesamtemissionen in Deutschland erzeugten. Diese Zahl jedenfalls nennt ebenfalls das Umweltbundesamt, in einem Bericht von 2022 über den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Modernisierung des Bestands [2]. Nach 2020 wurde die vorgegebene Obergrenze an Emissionen somit erneut überschritten.

Um diese Werte senken zu können, müssen bestehende Gebäude energetisch saniert werden. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die Gebäudehülle. Maßnahmen zum baulichen Wärmeschutz an Außenwänden können den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen deutlich mindern. In vielen Fällen ist zudem auch eine brandschutztechnische Sanierung erforderlich, um den Regelungen der Landesbauordnungen (LBO) zu entsprechen. Darüber hinaus gilt es, die Sanierung unter wirtschaftlichen wie auch ökologischen Aspekten auszuführen.

Fassaden können einem Gebäude eine besondere und einzigartige Optik verleihen. Neben der Gestaltung ist allerdings seit längerer Zeit auch nachhaltiges Bauen im Bereich Fassadengestaltung ein wichtiges Thema. Zudem ist der gesetzliche Druck aufgrund der Anforderungen des GEG für klimabewusstes Bauen für Eigentümer und Investoren groß. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss bei der sanierten Außenwand der vorgegebene U-Wert von 0,24 W/m²K erreicht werden, Förderungen der KfW-Bank sind sogar erst ab einem Wert von 0,20 W/m²K zu beantragen. Eine Möglichkeit, die Anforderungen an die klimaschonende Gestaltung von Gebäuden zu erfüllen, ist die Anbringung einer von Schöck entwickelten Sanierungsfassade.

Nachhaltige energetische Fassadensanierung

Die Sanierungslösung mit Isolink ermöglicht es, das alte Wärmedämmverbundsystem (WDVS-alt) der vorhandenen Fassade energetisch zu sanieren, ohne die alte Dämmung demontieren und entsorgen zu müssen. Die Bestandsdämmung wird in den neuen Fassadenaufbau integriert und erhält somit ein zweites sinnvolles Produktleben.

Das Besondere an dieser Lösung: Das WDVS-alt wird nicht mit einem neuen Wärmedämmverbundsystem überdämmt, sondern in der Kombination mit der Sanierungslösung zu einer hochwertigen vorgehängten hinterlüfteten Fassade energetisch verbessert und zugleich architektonisch und ästhetisch aufgewertet (Abb. 1). Außerdem wird es brandschutztechnisch ertüchtigt. Ein weiterer Pluspunkt, denn es war in den 1970ern und 1980ern nicht üblich, Brandriegel in den Fassaden als zusätzliche Maßnahme gegen eine Brandausbreitung über die Außenseiten einzubauen.

Neben den gestalterischen Freiheiten einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) durch die Auswahl unterschiedlichster Materialien und Formate erlaubt dieses System durch seine bauphysikalischen Eigenschaften den Schutz gegen Feuchte, Lärm und Wärme. Zusätzliche Vorteile sind die Möglichkeiten zur Integration von Gebäudebegrünung, von Photovoltaikelementen oder einer Blitzschutzanlage in die Fassade.

Eine zu sanierende Fassade mit bis zu 80 mm dicker Polystyrol-Wärmedämmung im Geltungsbereich der Zulassung wird mit einer Steinwolle der Wärmeleitgruppe WLG 035 oder WLG 033 bis zum gewünschten U-Wert der Außenwand überdämmt. Die neue zugelassene Bauart Isolink Sanierungsfassade kann für die Gebäudeklassen 1 - 5 der LBO und an allen weiteren Gebäuden, die eine schwerentflammbare Ausführung der Fassade fordern, eingesetzt werden. Wie bei jeder VHF ist in der bauphysikalischen Berechnung der Einfluss der punktuellen Wärmebrücken durch den Wandhalter zu berücksichtigen.

Bild: Schöck

Wärmeschutz

Die bauphysikalische Messgröße zur Beschreibung der Dämmeigenschaften einer Außenwand ist der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert). Er gibt an, wieviel Energie pro Kelvin Temperaturdifferenz über eine Fläche von 1 m² Gebäudehülle entweicht, die Einheit ist W/(m²K). Der anzusetzende Ueff-Wert berücksichtigt dabei nicht nur unterschiedliche Schichten der Außenhülle, wie beispielsweise die Dicke und das Material der tragenden Wand, die Dicke und das Material der Dämmung und ebenso eventuelle Putzschichten, sondern auch punktuelle Wärmebrücken der Außenwand. Das können etwa mechanische Befestigungselemente in der Wärmedämmebene sein.

Ihr Einfluss ist bei der Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten gemäß DIN EN ISO 6946:2008-04 in die Berechnung mit einzubeziehen. Der korrigierte Wärmedurchgangskoeffizient Ueff ergibt sich aus Gleichung 1:

Ueff = U0 + ΔUf

mit:

Ueff = korrigierter Wärmedurchgangskoeffizient

U0 = Wärmedurchgangskoeffizient des ungestörten Bauteils

ΔUf = Korrekturterm für die mechanische Befestigung

Die Korrektur des Wärmedurchgangskoeffizienten für mechanische Befestigungsteile ergibt sich gemäß DIN EN ISO 6946:2008-04, Abschnitt D.3.1 aus Gleichung 2:

ΔUf = nf · χ

mit:

ΔUf = Korrekturterm für die mechanische Befestigung

nf = Anzahl der Befestigungselemente je m²

χ = punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient

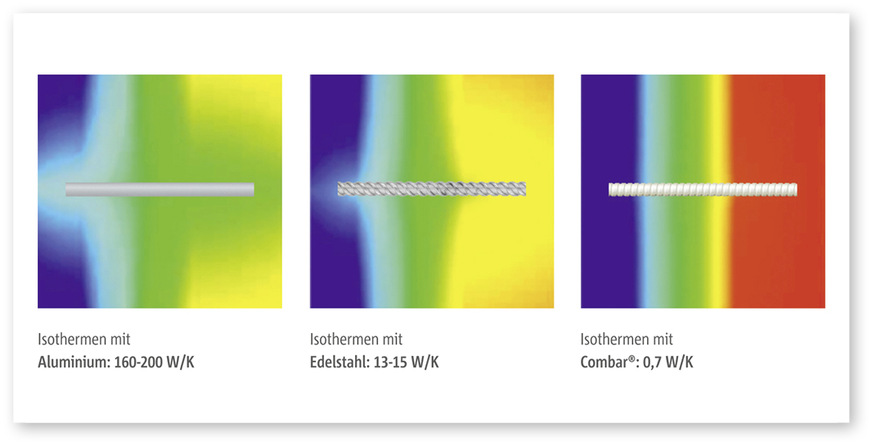

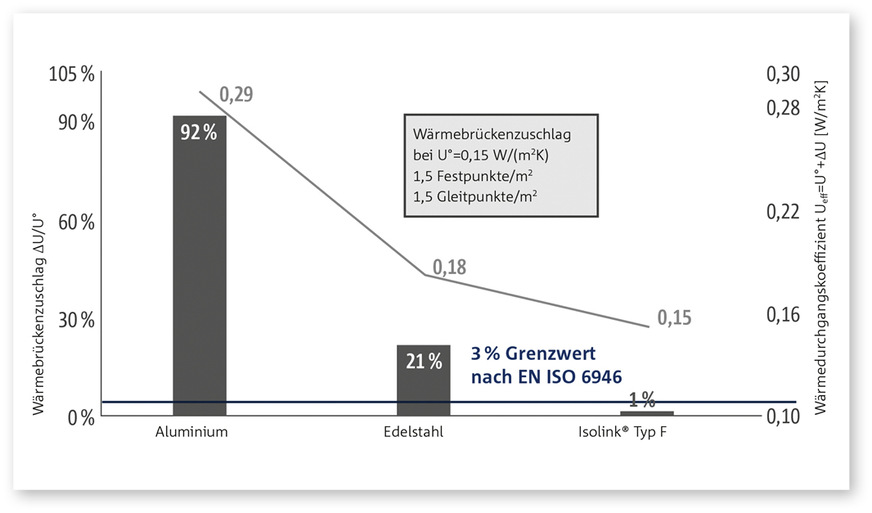

Ist die Korrektur ΔUf, also der Anteil der punktuellen Wärmebrücke, geringer als 3 % vom U-Wert der ungestörten Wand, muss keine Korrektur vorgenommen werden (Abb. 2, Abb. 3).

Fassadenverbindung Isolink Typ F

Seit 2018 ist Isolink Typ F, ein thermisch trennender Fassadenanker zur Befestigung in Beton und Mauerwerk, bauaufsichtlich zugelassen. Der Verbundanker aus dem Glasfaserverbundwerkstoff Combar wurde seit seiner Entwicklung kontinuierlich auf die Befestigung von leichten, hinterlüfteten Fassaden hin optimiert (Abb. 4). Fassadenbekleidungen haben ein Plattengewicht von 5 bis zirka 50 kg/m² und sind auf Holz- oder Aluminiumprofilen befestigt. Diese werden über Wandhalter, die die Wärmedämmebene durchdringen, an der Betonwand oder im Mauerwerk befestigt. Isolink Typ F ist ein stabförmiger Anker. Die Montage erfolgt nach den Prinzipien eines Verbunddübels: Der Anker wird in ein gereinigtes Bohrloch mit einem Zweikomponenten-Verbundmörtel eingeklebt. Bei der Verankerung in Beton reichen dazu für alle Durchmesser Verankerungstiefen von nur 40 mm aus. Im Voll- oder Lochsteinmauerwerk muss Isolink Typ F mit mindestens 80 mm Tiefe verankert werden.

Bild: Schöck

Rechnerisch wärmebrückenfrei

Punktuelle Wärmebrücken in der Fassade sind nach DIN EN 6946 bei der Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten der Außenwand zu berücksichtigen. Je nach Material der Wandhalter und je nach Wandaufbau ändern sich auch die χ-Werte (punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient) der punktuellen Wärmebrücken. In der Regel ist ein genauer Nachweis erforderlich.

Der Glasfaserverbundwerkstoff Combar weist eine Wärmeleitfähigkeit von nur 0,7 W/(mK) auf, sodass die χ-Werte des Verbundankers Isolink Typ F in der Fassade auch sehr gering sind. Zur Planungssicherheit sind die χ-Werte von Isolink in Abhängigkeit von der Dämmstoffdicke und der Wärmeleitgruppe tabellarisch in der bauaufsichtlichen Zulassung angegeben. In den üblichen Fassadenaufbauten ist somit schnell zu erkennen, dass mit dem Verbundanker Isolink die Bagatellgrenze von 3 % aus der DIN EN 6946 nicht erreicht wird. Somit kann in Verbindung mit dieser europäisch gültigen Norm von einem rechnerisch wärmebrückenfreien Anker gesprochen werden. Metallische Wandhalter hingegen sind mit einem Wärmebrückenzuschlag je nach Material und Anzahl der Wandhalter von zirka 20 bis weit über 100 % zu berücksichtigen (Abb. 3).

Brandschutz

Die Bauordnungen der Länder unterscheiden im Hochbau fünf Gebäudeklassen (GK). Je nach Gebäudeklasse sind unter anderem unterschiedliche Brandschutzanforderungen an die Bauart der VHF gestellt. So werden für die GK 1 - 3, also Gebäude mit einer Höhe des Fußbodens der obersten Nutzungseinheit von ≤ 7 m über Geländeniveau, keine speziellen Anforderungen an die Materialien gestellt. Bei Gebäuden der Klasse 4 und 5 der LBOs wird immer eine nichtbrennbare Dämmung und eine mindestens schwerentflammbare Fassadenbekleidung gefordert. Gebäude, die nicht unter die Gebäudeklassen der LBOs fallen, werden über Sonderbaurichtlinien geregelt. Die Anforderungen an die VHF bei diesen Gebäuden werden explizit im erforderlichen Brandschutzkonzept definiert.

Seit September 2022 gibt es mit der Sanierungsfassade eine für die Gebäudeklassen 1 - 5 der LBO zugelassene Bauart, die über eine bestehende Wärmedämm-Verputzfassade installiert werden kann. Dabei wird das WDVS wie oben beschrieben nicht komplett zurückgebaut und entsorgt, sondern verbleibt vielmehr auf der Fassade und wird sowohl energetisch als auch bauphysikalisch ergänzt. Mittels einer mindestens 100 mm dicken Dämmung aus Steinwolle mit einem Schmelzpunkt > 1.000 °C und durch die erforderlichen Brandriegel werden die Anforderungen der LBO erfüllt. Das vorhandene WDVS und die neue VHF werden unterschiedlich behandelt.

Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung werden alle Anschnitte um Fenster- und Türöffnungen mit einem 200 mm breiten Brandriegel mit Fixrock Protect (Hersteller: Deutsche Rockwool) bis zur Bestandswand ertüchtigt. Diese Brandriegel verhindern das Hinterbrennen der EPS-WDVS. Nach der Verwaltungsvorschrift der Technischen Baubestimmungen (VVTB) werden gesonderte Maßnahmen zur Brandausbreitung bei der VHF gefordert. Um diese einzuhalten, sind in jedem zweiten Vollgeschoss Brandriegel mit Fixrock VHF Brandkit (Hersteller: Deutsche Rockwool) anzuordnen, welche den Hinterlüftungsspalt so weit reduzieren, dass ein Brand-

überschlag und somit eine Brandausbreitung verhindert wird.

Bild: Schöck

Bauartgenehmigung

In Deutschland benötigen ungeregelte Bauprodukte und Bauarten – wie die Sanierungsfassade – einen Verwendbarkeits- beziehungsweise Anwendbarkeitsnachweis. Sie müssen standsicher und für den Anwendungsfall geeignet sein. Dabei muss nachgewiesen werden, dass die Bauart oder das Bauprodukt die Grundanforderung an Bauwerke laut Musterbauordnung § 3 erfüllt. Erst mit diesen Nachweisen dürfen ungeregelte Bauprodukte und Bauarten verwendet werden und sind so geregelten Bauarten und -produkten gleichgestellt. Dazu benötigen sie national ein Ü-Zeichen und auf europäischer Ebene ein CE-Zeichen, das die Konformität zu den Regelwerken bestätigt. Der Anwendbarkeitsnachweis für ungeregelte Bauarten wird durch eine allgemeine Bauartgenehmigung erbracht. Darin ist festgelegt, welche Produkte auf welche Art und für welchen Zweck gemeinsam verwendet werden können. Zudem können Angaben zur Planung, Bemessung und Ausführung enthalten sein.

Seit September 2022 verfügt die neue Bauart von Schöck Sanierungsfassade über eine solche allgemeine Bauartgenehmigung mit definierten Anwendungsbereichen und Grenzen. Die Brandsicherheit wurde im Maßstab 1:1 in Großbrandprüfungen nachgewiesen. In mehreren Prüfaufbauten wurde der Nachweis sowohl für den Verbundanker Isolink Typ F (DIBt: Z-21.8-2082) als auch für die Bauart der Isolink Sanierungsfassade (DIBt: Z-10.3.909) erbracht.

Mit dieser Zulassung, belegt durch die notwendigen bauaufsichtlichen Dokumente, sind alle am Bau Beteiligten, von den Architekten über die Bauträger bis zu den Verarbeitern, auf der sicheren Seite. Sie schafft Planungs- und Anwendungssicherheit für Architekten und Ingenieure – und schützt darüber hinaus vor Bauverzögerungen, Haftungsrisiken und/oder finanziellen Schäden.