Jeder in unserer Branche weiß es: Deutschlands Bausektor verbraucht in hohem Maße Ressourcen, emittiert bei der Produktion erhebliche Mengen an schädlichen Treibhausgasen und verursacht mehr als die Hälfte des jährlichen Abfallaufkommens. Auch in den kommenden Jahren bleibt die hohe Nachfrage nach Wohnraum bestehen, weshalb wir aufgrund begrenzter Ressourcen dringend umdenken müssen.

Ein entscheidender Hebel für das ressourcen- und klimaschonende Bauen ist das Prinzip der Kreislaufwirtschaft: Anstatt Baustoffe und -produkte am Ende ihres Lebenszyklus zu entsorgen, sollen diese möglichst ohne Qualitätsverlust in einem geschlossenen technischen oder biologischen Kreislauf geführt werden. Gerade die nachwachsenden Rohstoffe bieten in Bezug auf den zweitgenannten Aspekt großes Potenzial. Was nicht mehr gebraucht wird, kann kompostiert oder thermisch verwertet werden.

Darüber hinaus binden Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen über ihren gesamten Lebenszyklus Kohlendioxid, was ihre gute CO₂-Bilanz maßgeblich begründet. Vergleichsweise einfache Herstellungsverfahren reduzieren den Energiebedarf bei Verarbeitung und Produktion erheblich gegenüber konventionellen mineralischen oder synthetischen Baustoffen.

Zudem vermeiden regional verfügbare Rohstoffe energieintensive Transportwege und schaffen so eine neue lokale Wertschöpfungskette.

Bild: FNR

Viele Gründe sprechen für biobasierte Dämmstoffe

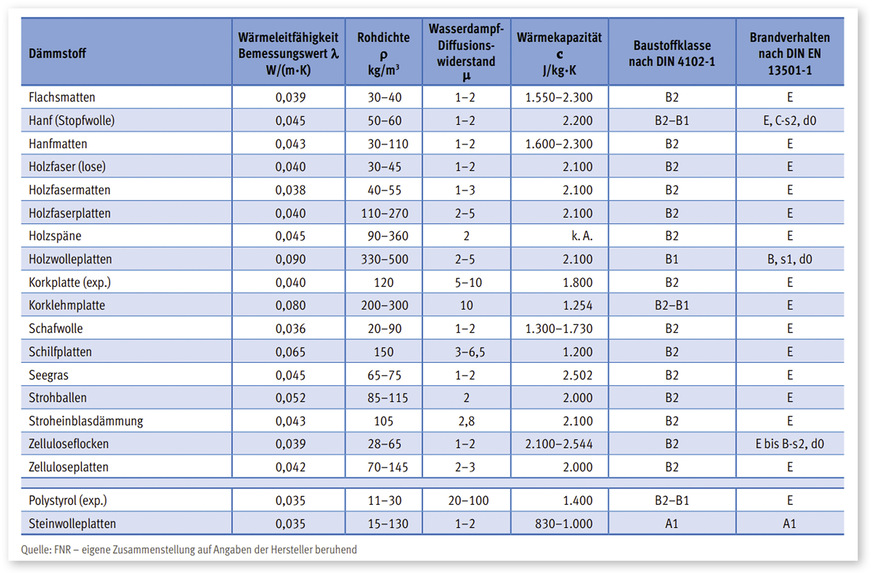

Der Trend, oder besser die Notwendigkeit, mit Naturdämmstoffen den CO₂-Fußabdruck von Gebäuden zu reduzieren, ist der eine Grund, warum der Bedarf an ökologischen Baustoffen in den letzten Jahren langsam, aber kontinuierlich gestiegen ist. Der zweite Aspekt: Immer mehr Menschen achten neben dem Komfort und den Kosten auch auf Wohngesundheit und Raumlufthygiene, wofür die vielen positiven physikalischen Eigenschaften von Naturdämmstoffen sprechen, die in ihrer Vielfalt deutlich zugelegt haben (Abb. 1). Zu dem Alleskönner Holz haben sich längst auch andere nachwachsende Rohstoffe (NaWaRo) wie Hanf, Stroh oder Schilf als Dämmung gesellt, um erdölbasierte oder mineralische Dämmstoffe zu ersetzen.

Dämmstoffe aus Zellulose, Flachs, Hanf oder Rohrkolben eignen sich aufgrund ihrer Beschaffenheit, hohen Rohdichte und niedriger Wärmeleitfähigkeit zudem ideal für den sommerlichen Wärmeschutz. Sie können Temperaturschwankungen sehr gut ausgleichen und vermeiden aufgrund ihrer sehr guten Speicherfähigkeit die Überhitzung von Räumen. Biobasierte Dämmstoffe wirken zudem feuchtigkeitsregulierend, ohne dabei signifikant ihre Dämmleistung zu verlieren. Das schafft ein zusätzliches Maß an Behaglichkeit und sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima.

Die mancherorts geäußerten Bedenken hinsichtlich des Brandschutzes sind differenziert zu sehen. Alle gängigen Naturdämmstoffe werden in Deutschland als normal entflammbar (B2) eingestuft. Einige Naturmaterialien sind zwar brennbar, allerdings sorgen korrekt und verpresst eingebaute Dämmstoffe sowie teilweise auch hinzugefügte Brandschutzmittel (z. B. auf mineralischer Basis) dafür, dass von ihnen keine erhöhte Brandgefahr ausgeht. So erreicht z. B. eine kalkverputzte Stroh-Wand ohne Zusatzstoffe einen über 90-minütigen Feuerwiderstand (F90 [1]). Zudem brennen NaWaRo-Dämmstoffe in der Regel langsamer ab als erdölbasierte Hartschaumdämmstoffe, es bilden sich keine abtropfenden Schlieren und die Rauchentwicklung ist geringer, was einen Brandfall deutlich beherrschbarer und berechenbarer macht. Vor allem aber vermeidet man mit Naturdämmstoffen die Entstehung extrem giftiger Rauchgase, die weitaus gefährlicher sein können als das Feuer selbst.

Bild: Volker Lannert, Universität Bonn

Bild: Hiss Reet GmbH

Bild: Hanfingenieur Henrik Pauly

Naturdämmstoffe – ein kleiner Überblick

Mit großem Abstand ist Holz nach wie vor der verbreitetste nachwachsende Baustoff in Deutschland, vor allem als Konstruktionsmaterial. Aber auch bei den Dämmstoffen hat Holz mit rund 58 % den größten Marktanteil [1], gefolgt von Zellulose mit 32 % und anderen NaWaRo-Dämmstoffen wie Hanf, Flachs und Schafwolle mit 10 %. Die Verarbeitung erfolgt überwiegend als Plattenware (52 %), gefolgt von Einblasdämmung (24 %) und weichen Matten (24 %). Insgesamt liegt der Anteil nachwachsender Rohstoffe am deutschen Dämmstoffmarkt derzeit bei ungefähr 9 %.

Neben weiteren traditionellen Naturbaustoffen wie Stroh oder Schilfrohr drängen mehr und mehr auch bisher kaum bekannte Materialien wie Mais, Kork, Getreidespelze oder Produkte mit exotischen Namen wie Typha (Rohrkolben), Miscanthus gigantheus (Chinaschilf) (Abb. 2) oder Pillae marinae (Seegrasbälle / Neptunbälle) in den Markt. Veränderte Verfahrenstechniken eröffnen noch ganz anderen Naturbaustoffen den Einzug ins Bauwesen, wie zum Beispiel neuartigen Dämmstoffen aus Pilzmyzel oder Bioabfällen sowie Leichtbau-Sandwichplatten mit dämmendem Kern aus Popcorn.

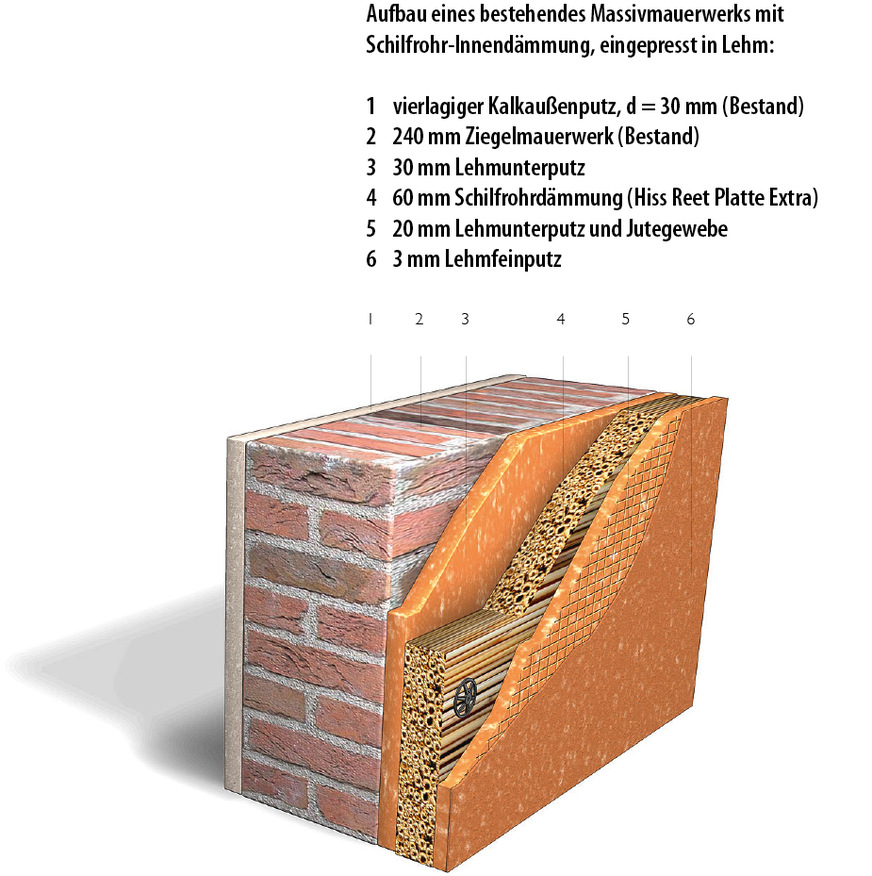

Dämmstoffe aus NaWaRos finden sich in Neubauten ebenso wie in der Sanierung in Form von Platten (z. B. Holzfaser, Typha-Board, Kork), Matten (z. B. Hanffaser, Kokosfaser) oder auch in Kombination mit einem Wärmedämmverbundsystem, als Einblas-, Schütt- oder Stopfdämmung (z. B. Zelluloseflocken, Holzfasern, Hanffasern) sowie als Zuschlagstoff in Dämmputzen. Aber auch bei der Innendämmung denkmalgeschützter Gebäude und speziell von Fachwerkhäusern und -konstruktionen wissen Naturdämmstoffe ihre Vorteile auszuspielen (Abb. 3).

Hanf

Ein besonders vielseitiger nachwachsender Rohstoff ist Hanf, der zudem vollständig biologisch abbaubar ist und dem als Hanfkalk, Hanf-Lehmputz oder Stopfwolle keinerlei Pestizide, Herbizide oder Insektizide beigesetzt werden müssen. Sein Wärmedämmwert ist hoch und macht eine zusätzliche Dämmung überflüssig: Eine 45 cm dicke Wand aus Hanfkalk kommt bereits auf einen U-Wert von < 0,2 W/(m²K) (Passiv-

haus-Standard). Das Material ist atmungsaktiv und reguliert die Feuchtigkeit im Raum, was für ein behagliches Raumklima sorgt. Auf der Baustelle lässt sich Hanfkalk äußerst einfach und flexibel handhaben und kann in-situ, als Mauerstein (Abb. 4) oder im Sprühverfahren eingebracht werden. Komplexere Formen wie Rundungen sind problemlos umsetzbar, und mit ein bisschen Geschick kann der Bauherr hier auch ganz einfach selbst Hand anlegen.

Hanfkalk und Hanflehm eignen sich sehr gut für den Innenbereich vom Boden über Wände bis zum Dach. Hanfkalk ist zwar ein massiver Baustoff, kann jedoch nur bedingt Lasten abtragen, weshalb er zum Beispiel in ein Holz-Ständerwerk eingebracht werden muss, was ihn wiederum für Fachwerkbauten interessant macht. Dämmmatten aus Hanf sind zudem sehr einfach in der Handhabung, und inzwischen gibt es auch ein WDVS auf der Basis von Hanffasern.

Wie alle nachwachsenden Rohstoffe bindet auch Hanf das CO₂. Da Hanf fast überall auf der Welt angebaut werden kann oder als Abfall aus der Lebensmittel- und Textilindustrie anfällt, ist er ein ideales Ausgangsprodukt für die Weiterverarbeitung in der Bauindustrie. Mittelfristig ist im Bereich der Hanfdämmstoffe mit einer höheren regionalen Verfügbarkeit des Materials zu rechnen.

Chinaschilf (Miscanthus)

Chinaschilf oder Miscanthus ist eine anspruchsarme Pflanze, schnellwüchsig, mehrjährig nachwachsend und sehr robust. Sie benötigt weder Dünger noch Pestizide. Das Material ist vollständig recycelbar und speichert große Mengen an CO₂. Die Poren des Pflanzengewebes sind schaumartig mit Luftkammern durchzogen – eine ideale Voraussetzung zum Dämmen. Das Gewebe ist zudem ausgesprochen diffusions- und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Pilze.

Miscanthus-Baustoffe sind schwer entflammbar und so wesentlich feuerfester als beispielweise Styropor.

Prof. Dr. Ralf Pude von der Universität Bonn forscht seit einigen Jahren an einem neuartigen Hochleistungsdämmputz aus Miscanthus-Partikeln, der ab zwei Zentimetern Dicke bereits hervorragende Dämmwerte erzielen soll. Das Produkt ist bereits patentiert, wartet allerdings noch auf eine Vermarktung mit geeigneten Projektpartnern.

Eine weitere Neuheit ist die Herstellung großformatiger Elemente als Holz-Fachwerkkonstruktion, die mit einem Gemisch aus 90 % Miscanthus und 10 % Zement verfüllt sind. In der Schweiz baut die NaWaRo AG bereits erfolgreich ganze Gebäude mit diesem Baustoff – dort gibt es im Gegensatz zu Deutschland für verschiedene Baustoffe aus Miscanthus bereits eine Zulassung.

Bild: Fraunhofer-Institut für Bauphysik

Rohrkolben (Typha)

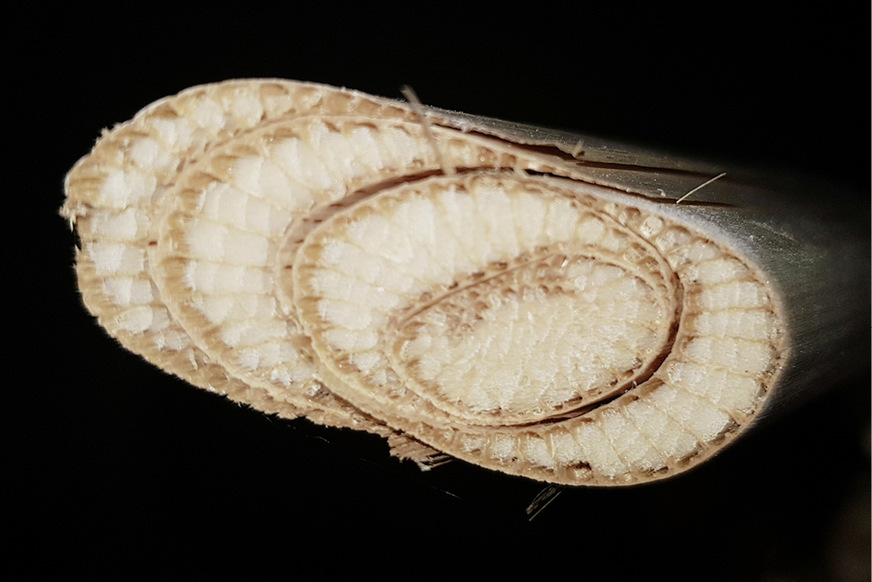

Der Rohrkolben (lateinisch Typha) ist ein wahrer Alleskönner. Auf der gleichen Fläche bindet die Moorpflanze deutlich mehr CO₂ und liefert einen bis zu fünf Mal höheren Ertrag als ein hiesiger Nadelwald. Die Blätter des Typha bestehen aus einem faserverstärkten Stützgewebe, gefüllt mit einem weichen Schwammgewebe, was die Pflanze stabil und leicht macht (Abb. 5). Sie ist somit als Dämmstoff geradezu prädestiniert. Typha-Produkte sind wegen ihres hohen Anteils an Polyphenolen außerdem von Natur aus feuchtigkeits- und schimmelresistent. Sie kommen ohne Chemikalien aus und sind somit vollständig kompostierbar.

In der Vergangenheit wurden in diversen Forschungsvorhaben mit Magnesit gebundene Dämmplatten aus Typha (sog. Typhaboard) entwickelt, die sich mit einer einzigartigen Kombination aus Dämmung und Tragwirkung bereits bei Fachwerksanierungen als geeignet erwiesen haben. Aktuell gibt es in Deutschland allerdings noch keinen großflächigen bzw. kommerziellen Anbau von Typha, weshalb die Pflanze bislang auch noch nicht industriell in größeren Mengen zu Dämmstoff verarbeitet werden kann.

In Zusammenarbeit mit der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) wird derzeit ein organischer Kleber entwickelt, der die Wärmeleitfähigkeit reduzieren und für eine höhere Festigkeit sorgen soll. Trotz aller herausragenden physikalischen Eigenschaften haben Dämmstoffe aus Typha noch keine bauaufsichtliche Zulassung und können nur mit einer Zulassung im Einzelfall verbaut werden. Das Material ist aktuell aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit noch sehr teuer, aber in der Gesamtsumme kann es aufgrund der einfachen Verarbeitung sogar günstiger sein.

Stroh / Strohballenbau

Der wohl traditionsreichste NaWaRo-Dämmstoff ist Stroh – das Abfallprodukt aus dem Getreideanbau gehört zu den ersten Dämmstoffen der Zivilisation überhaupt und ist keineswegs überkommen, vielmehr zeigt sich die moderne Anwendung heutzutage außerordentlich innovativ. Mit dem klimapositiven Naturprodukt lassen sich Außenwände, Innenwände, Dächer (Auf- und Zwischensparrendämmung) und Fußböden dämmen, wobei es inzwischen auch viele Projekte gibt, bei denen die Strohballen die gesamte Außenwand bilden [2]. Die hohe Wärmespeicherkapazität von Stroh verzögert den Wärmetransport, wodurch der Baustoff ganzjährig und effektiv vor Kälte und Hitze schützt. Die hohe Dichte kommt überdies dem Schall- und Brandschutz zugute – das Material ist durch die hohe Pressung immerhin als normal entflammbar eingestuft. Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit liegt bei 0,049W/(mK) und ist damit nur geringfügig schlechter als zum Beispiel Mineralwolle oder Zelluloseflocken (beide ca. 0,040 W/(mK)). Mit einer Strohballendämmung lassen sich Gebäude aller Dämmstandards erreichen. Ein beispielhaftes Pilotprojekt in Deutschland ist der Neubau eines dreigeschossigen Mehrzweckgebäudes in der Benediktinerabtei im bayerischen Plankstetten (Abb. 9). Das von den Münchner Architekten Hirner & Riehl geplante Projekt ist das derzeit größte strohgedämmte Gebäude in Süddeutschland und beherbergt neben 30 Gästezimmern auch einen Kindergarten und die Pfarrverwaltung.

Seegras

Bislang gibt es zwar nur wenige Hersteller, die den wohl jüngsten NaWaRo-Dämmstoff Seegras anbieten, aber immerhin verfügt er seit 2010 über eine bauaufsichtliche Zulassung als Stopf- und Schüttwolle (Abb. 10). Die Pflanzenfasern von Seegras werden durch natürliche Wellenbewegung zu zwei bis zehn Zentimeter großen Bällen geformt (Abb. 6) und in Massen an die Strände gespült. Diese sogenannten Neptun- oder Meerbälle galten lange als Abfall – bis sie vor einigen Jahren im Rahmen eines Forschungsprojektes als natürlicher Dämmstoff entdeckt wurden, der ganz ohne chemische Zusätze auskommt. Die Wärmeleitfähigkeit von Seegras-Dämmung liegt bei 0,039 bis 0,046 KW/mK. Dieses zu hundert Prozent naturreine Dämmmaterial muss nicht angebaut, gegossen und gedüngt oder gespritzt werden, sondern wird einfach am Strand aufgesammelt. Seegras-Wolle ist schadstofffrei, sie verrottet nicht und ist als normal entflammbar eingestuft (Brandschutzklasse B2).

Dämmstoff aus Pilzen – Baustoff der Zukunft?

Pilze können mit ihren fadenförmigen Zellen (Myzel) fast alle organischen Stoffe stofflich umwandeln. Das auf den ersten Blick kaum sichtbare Myzel bildet bei der Zersetzung von Zellulose, Getreideresten, Holzspänen, Hanfschäben und anderen organischen Materialien ein verdichtetes dreidimensionales Netzwerk, quasi eine komplexe und dichte Makrostruktur, die mitunter sogar selbsttragend ist. Durch den Stoffwechselvorgang entsteht ein weiches, schwammartiges und rein organisches Komposit, das beliebig formbar ist und durch thermische Behandlung stabilisiert bzw. gefestigt werden kann. Mit dem geeigneten Verfahren lassen sich also vordefinierte Makrostrukturen aufbauen und damit die Struktur des Myzels auf gewünschte Leistungsmerkmale abstimmen. Eigenschaften wie Porosität, Textur, Festigkeit, Elastizität und Faserorientierung können gesteuert werden – im Ergebnis lässt sich so ein leichter und stabiler Bio-Verbundwerkstoff „züchten“, der sich als Dämmmaterial in Form von Blöcken oder Platten eignet oder auch MDF-ähnliche Platten für den Innenausbau ermöglicht.

Die Verwendung von Baustoffen aus Pilzmyzel ist noch im Versuchsstadium, die Auswahl an Produkten für einen serienmäßigen Gebrauch in der Bauindustrie ist noch sehr eingeschränkt. Es wird aber intensiv an diesem Werkstoff geforscht, und es gibt bereits zahlreiche vielversprechende Pilotprojekte. In Zukunft könnte das Biomaterial zur Dämmung oder auch als Ersatz für traditionelles, nichttragendes Mauerwerk eingesetzt werden. Gleichzeitig wird geforscht, tragende Elemente und konstruktive und verbindende Bauteile aus Pilzmaterial herzustellen.

OrganoPor – konkurrenzfähiger Bio-Dämmstoff für WDVS?

Der Anbau nachwachsender Rohstoffe für die Baubranche kann in Konkurrenz stehen mit der Nahrungs- und Futtermittelindustrie sowie der Energieversorgung. Bereits 2019 ging daher beim Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit (LBF) ein Forschungsvorhaben an den Start, um Wärmedämmung aus preiswerten und massenverfügbaren, biogenen Reststoffen wie Stroh, Kork-, Maiskolbenschrot oder anderen Erntereststoffen zu entwickeln. Das CO₂-neutrale Dämmsystem OrganoPor soll wärmedämmend, selbsttragend und flammgeschützt sein. Die porigen, selbsttragenden und flammgeschützten Hybridmaterialien sollen bei WDVS und Trittschalldämmplatten herkömmliche erdölbasierte Stoffe wie Styropor oder Polyurethan ersetzen. Ein Anschlussprojekt läuft bereits, nach dessen finaler Validierung und anschließender Produktentwicklung frühestens ab etwa 2024/25 mit der Markteinführung von OrganoPor zu rechnen ist.

Gütesiegel für NaWaRos

Nicht alle nachwachsenden Baustoffe können ein Öko-Siegel wie zum Beispiel das natureplus-Umweltzeichen, Blauer Engel oder eco-Label nachweisen, da eine solche Zertifizierung oft mit erheblichen Kosten verbunden ist. Aber auch Produkte ohne ein solches Siegel können gesundheitlich vollkommen unbedenklich und für die Verwendung am oder im Gebäude geeignet sein. Entscheidend ist vielmehr darauf zu achten, dass der gewählte NaWaRo-Baustoff bauaufsichtlich zugelassen und möglichst frei von Zusatzstoffen ist oder nur absolut nötige Zusatzstoffe (Flammschutz, Mottenschutz, Stützfasern u. a.) enthält. Diese sollten umfassend deklariert und als unbedenklich eingestuft sowie nachweislich emissionsarm sein.

Nachfrage und Marktchancen

Bis etwa Mitte letzten Jahres stieg die Nachfragekurve bei den NaWaRos kontinuierlich leicht an und bescherte dem Nischenprodukt inzwischen einen Marktanteil zwischen neun und zehn Prozent. Doch steigende Rohstoffpreise, allgemeine Beschaffungsschwierigkeiten und Fachkräftemangel stoppten diesen Trend, zumal gestiegene Finanzierungszinsen dazu führten, dass viele Bauvorhaben zurückgestellt wurden. Aktuell stehen möglichst kostengünstige Lösungen scheinbar mehr im Fokus als Überlegungen zum Klima- und Ressourcenschutz. Dennoch erobern immer neue NaWaRos den Dämmstoffmarkt, und auch viele bekannte Hersteller wie zum Beispiel Sto oder Caparol experimentieren mit neuen Dämmstoffkonzepten aus biogenen Stoffen und ergänzen ihr Produktportfolio entsprechend.

Eine aktuelle Übersicht zu den in Deutschland verfügbaren und zugelassenen NaWaRo-Dämmstoffen findet sich beispielsweise auf der Plattform der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) oder auch über die Produktplattform von natureplus. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt unter Leitung des Fraunhofer-Instituts bescheinigt den Naturdämmstoffen weiterhin sehr gute Marktchancen, denn eine umfangreiche Studie bezüglich Schallschutz, Wärmeschutz, Feuchteschutz, Brandschutz und Glimmverhalten sowie Nachhaltigkeit und Emissionen hat bestätigt: Die Verwendung von Naturdämmstoffen ist sicher, kalkulierbar und nachhaltig.

Literatur und Quellen

[1] Marktübersicht Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, Hrsg.: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), Gülzow-Prüzen, 2020, https://t1p.de/GEB220830

Bild: NeptuGmbH

Das Gebäudeforum klimaneutral

Infos zu Pilzen, Miscanthus, Paulownia & Co. finden sich wie zahlreiche andere nachwachsende und innovative Baustoffe als Themen im „Gebäudeforum klimaneutral“ wieder – die Plattform vermittelt Fachwissen rund um klimaneutrale Gebäude und Quartiere. Das Themenspektrum umfasst Inhalte von GEG, DIN V 18599, individuellem Sanierungsfahrplan bis hin zum Lebenszyklus von Gebäuden. Zudem beantwortet das Serviceteam des Gebäudeforums spezifische Fachfragen per Telefonhotline oder schriftlich. Ab September können Fachleute sich auf der Website auch von guten Beispielen rund um die Energiewende im Gebäudesektor in einem Show-Case-Portal inspirieren lassen. Das Gebäudeforum wird von der Deutschen Energie-Agentur und einem stetig wachsenden Netzwerk getragen und bietet viele interessante Downloads und Tools: www.gebaeudeforum.de

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Dämmung mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

https://www.geb-info.de/themen/daemmung

Paludikulturen – Nachhaltige Biomasse für vielseitige Dämmprodukte am Bau

Als sogenannte Paludikultur (Palus = lt. Sumpf, Morast) bezeichnet man die produktive, also die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung von nassen Mooren mit geeigneten Pflanzen wie Schilf, Rohrkolben, diversen Gräsersorten oder Torfmoos. Das Ziel ist es, mit einer Wiedervernässung von trockengelegten Äckern und dem gleichzeitigen Anbau entsprechender Pflanzen Emissionen einzusparen, CO2 im Boden zu binden und gleichzeitig die Biodiversität zu fördern. Moore sind eine der wichtigsten Kohlenstoff- und Wasserspeicher, dienen als Erosionsbremsen und können einer sommerlichen Überhitzung durch Verdunstungskühlung entgegenwirken. Die angebaute Biomasse kann regelmäßig geerntet und als Baustoff oder Brennstoff genutzt werden. Da in der Bauindustrie die Nachfrage nach nachwachsenden und energiearm hergestellten Baustoffen stetig steigt, wird vor allem auf den Anbau und die Gewinnung von Schilfrohr und Rohrkolben gesetzt, um den Landwirten eine gleichwertige Alternative mit guten wirtschaftlichen Erträgen anbieten zu können. Schilf eignet sich traditionell als Dach-Reet oder in Form von Schilfrohrplatten als Wanddämmung, Trittschalldämmung oder auch als Putzträger für Fassaden im Neubau und in der Sanierung. Schilfrohrplatten werden gepresst und kommen naturbelassen ohne weitere chemische Zusatzstoffe aus. Rohrkolben (Typha) bieten aufgrund ihrer Leichtigkeit und gleichzeitiger Stabilität in Kombination mit den vielen luftgefüllten Kammern im Gewebe optimale Voraussetzungen für die Nutzung als Dämmmaterial, z. B. als Einblasdämmstoff oder als Dämmplatte. Die braunen Fasern der Fruchtstände können zusätzlich als Füllmaterial oder zur Faserverstärkungen in Dämmputzen verwendet werden, eignen sich aber auch als Innendämmung. Die Nachfrage nach Biomasse für die Bauindustrie wächst kontinuierlich und das Konzept der Paludikulturen könnte eine echte Alternative für die Beschaffung von lokal angebauten und nachhaltigen Rohstoffen sein, die in einem geschlossenen Stoffkreislauf geführt werden können.