Neu eingeführt wird ein Bonus für die serielle Sanierung in Höhe von 15 Prozent für die energetische Sanierung unter Verwendung von vorgefertigten Fassaden- bzw. Dachelementen sowie deren Montage an bestehende Gebäude. Voraussetzung ist die Sanierung auf die Effizienzhaus-Stufe 40 oder 55. Erhöht wird der im September 2022 eingeführten Bonus für die am wenigsten energieeffizienten Gebäude (WPB) auf zehn Prozentpunkte. Außer für Sanierungen auf EH/EG 40- und EH/EG 55-Standard gibt es ihn jetzt auch für Modernisierungen auf den Standard EH/EG 70 EE. Bei einer Kombination von WPB-Zuschlag und Bonus für serielle Sanierung ist der Gesamtbonus auf 20 Prozent gedeckelt.

Ab dem 23. Februar können für den Bonus für serielle Sanierung und den WPB-Bonus für das Effizienzhaus/-gebäude 70 EE Bestätigungen und Förderanträge erstellt werden. Mit den Vorhaben konnte seit dem 1. Januar 2023 begonnen werden, wenn vorab ein Beratungsgespräch auf dem aktualisiertem KfW-Formular „Nachweis eines Beratungsgesprächs“ (Version 01/2023) dokumentiert wurde. Die EE-Klasse wird nun erst ab einem Anteil Erneuerbarer Energien von 65 Prozent erreicht.

Bei einer Förderung von Wärmepumpen oder Biomasseheizung müssen die durch die Anlagen versorgten Wohneinheiten oder Flächen nach Durchführung der Maßnahme zu mindestens 65 % durch erneuerbare Energien beheizt werden. Bei Biomasseheizungen gibt es einige Verschärfungen. Sie dürfen seit Jahresbeginn einen Feinstaubausstoß von 2,5 mg/m³ nicht mehr überschreiten. Es gibt keinen Innovationsbonus mehr. Alle Anlagen müssen einen jahreszeitbedingten Raumheizungsnutzungsgrad (ETAs) von 81 Prozent aufweisen und mit einer solarthermischen Anlage oder Wärmepumpe kombiniert werden. Diese Pflicht entfällt, wenn der Steuerbonus statt der BEG-Förderung genutzt wird.

Wärmepumpen sind nur noch in für sie geeigneten Gebäuden förderfähig

Bei Wärmepumpen wird in der BEG ein Bonus von 5 Prozent gewährt, wenn ein natürliches Kältemittel eingesetzt wird. Sie werden nur noch in geeigneten Gebäuden gefördert, das heißt sie müssen rechnerisch eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von mindestens 2,7 erreichen. Ab 1. Januar 2024 muss die JAZ mindestens 3 betragen. Ab 2025 müssen Wärmepumpen an ein zertifiziertes Smart-Meter-Gateway angeschlossen werden können. Ab 2026 sind Luft/Wasser-Wärmepumpen nur förderfähig,

wenn die Geräuschemissionen des Außengeräts mindestens 10 dB niedriger liegen als die Geräuschemissionsgrenzwerte für Wärmepumpen in der Ökodesign-Verordnung. Ab 1. Januar 2028 werden nur noch Wärmepumpen gefördert, die natürliche Kältemittel einsetzen.

Die Förderung für die Heizungsoptimierung gibt es bei fossilen Heizungsanlagen nur noch, wenn diese nicht älter als 20 Jahre sind.

Solaranlagen, die nur der Stromversorgung dienen, wie PV-Anlagen oder Stromspeicher, sind nicht mehr förderfähig. Das gilt auch für die Eigenstromversorgung. Eine Option zur Finanzierung ist die steuerliche Absetzbarkeit. Vorbereitende Maßnahmen, wie statische Ertüchtigung, oder Kabelkanäle werden außerdem im Rahmen der Sanierung mitgefördert.

Relevant für den Bereich PV ist auch der Wegfall der Umsatzsteuer bei der Installation neuer Anlagen. Außerdem entfällt die Einkommenssteuer für die solaren Erträge. Bei der Ertragssteuer gilt die Befreiung rückwirkend zum 1. Januar 2022.

Für kleinere Hausdachanlagen sind die Kosten für die installierte Kilowattstunde Leistung laut Solar Cluster von durchschnittlich rund 1300 Euro auf inzwischen 1700 bis 2000 Euro gestiegen. Die Einnahmen der Anlage erhöhen sich jedoch auch, da die Einspeisevergütung attraktiver geworden ist. Betreiber von Photovoltaikanlagen erhalten 20 Jahre lang eine gleichbleibende Vergütung für jede eingespeiste Kilowattstunde Solarstrom. Bei Teileinspeisung liegt der Vergütungssatz für Hausdachanlagen unter zehn Kilowatt installierter Leistung nun bei 8,2 Cent pro Kilowattstunde. Das sind rund 30 Prozent mehr als zuvor. Größere Anlagen bis 40 Kilowatt installierter Leistung erhalten für den über zehn Kilowatt hinausgehenden Anlagenteil 7,1 Cent.

Auch die Kosten für angestellte Effizienzexperten sind anrechnungsfähig

Neben Verschärfungen bei den Anforderungen gab es in der BEG an einigen Stellen auch Erleichterungen. Die bislang in der BEG unberücksichtigten Kosten für angestellte Energieeffizienz-Expertinnen und -Experten können unter den investiven Kosten angesetzt und gefördert werden. Das betrifft zum Beispiel Wohnungsunternehmen, die Energieberatung mit eigenem Personal durchführen.

Eine weitere, wichtige Änderung zum Jahreswechsel ist außerdem, dass die Antragsberechtigung auf alle Investoren erweitert wird. Bislang konnten nur Eigentümer, Pächter und Mieter Anträge stellen.

Der Effizienzhaus-Nachweis ist nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Verbindung mit DIN V 18599 zu berechnen. Der Nachweis für Wohngebäude mit der Normenkombination DIN V 4701-10/DIN V 4108-6 ist nicht mehr zulässig.

Ab sofort werden KWK-Anlagen, die mit grünem Wasserstoff oder Biomethan betrieben werden, über die BEG gefördert. Der Fördersatz beträgt dabei bis zu 35 % der Investitionskosten. Flankiert wird die BEG-Förderung – ebenfalls ab dem 1. Januar 2023 – von der Energetischen Sanierungsmaßnahmen-Verordnung (ESanMV). Alternativ zur BEG-Förderung kann auch hier eine Steuerermäßigung in Höhe von bis zu 20 Prozent der Investitionskosten genutzt werden.

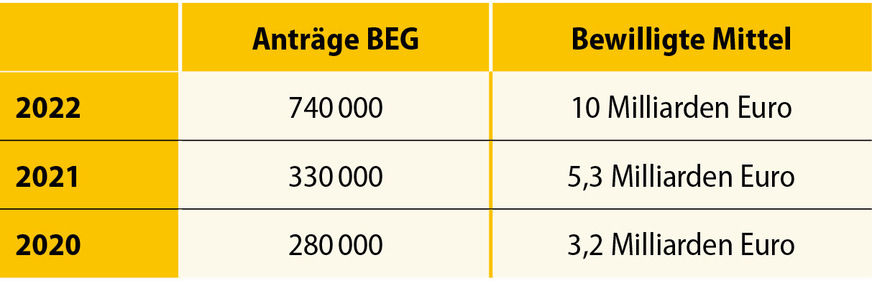

Quelle: Bafa

Seit Anfang 2023 gibt es kein Baukindergeld mehr

Einen Antragsstopp gab es zum Jahreswechsel beim Baukindergeld. Der Zuschuss wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) finanziert. Dafür stellte der Bund Fördermittel in Höhe von insgesamt 9,9 Milliarden Euro bereit. Im Juni könnte eine Neuauflage der Wohnraumförderung kommen.

Die Neubauförderung ist als Teilprogramm der BEG ausgegliedert und wird voraussichtlich ab März 2023 in einer eigenen Richtlinie unter dem Titel „Klimafreundlicher Neubau“ unter Federführung des BMWSB geregelt. Bis dahin gelten die bestehenden Regelungen unter der BEG fort.

Beim individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) spricht das BAFA von erheblichen Qualitätsproblemen, 20 Prozent der Anträge seien fehlerhaft. Seit Anfang Januar gibt es unter anderem deshalb ein neues Datenblatt zur Qualitätssicherung, das Angaben vor Abgabe des Antrags auf Plausibilität überprüft, ab Februar ist das Pflicht.

Ab sofort kann es als Teil der iSFP-Umsetzungshilfe und mit dem iSFP-Fahrplan bei Stichprobenkontrollen beim BAFA hochgeladen werden. Verpflichtend ist es ab dem 1. Februar.

Wichtig für Energieberatungen ist auch der CO₂-Preis und seine Verteilung, da es Auswirkungen darauf haben kann, ob sich eine Sanierung von vermieteten Objekten rechnet. Anhand eines am Ausstoß orientierten Stufenmodells wird die CO₂-Abgabe künftig zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt. Die Kosten werden auf Basis der jährlichen Heizkostenabrechnung und anhand des Kohlendioxidausstoßes des Gebäudes pro Quadratmeter Wohnfläche ermittelt.

GIH fordert Berechnung der CO₂-Abgabe nach Bedarf

Der Energieberaterverband GIH sieht einen Pferdefuß: „Heizt ein unverantwortlicher Mieter buchstäblich zum Fenster hinaus – zum Beispiel, wenn er seine Heizkostenrechnung nicht selbst tragen muss –, wird der Vermieter dafür zur Kasse gebeten“, argumentiert der Verband.

Er tritt dafür ein, dass die Berechnung mittelfristig anhand des Bedarfs erfolgt – zum Beispiel über verpflichtende Energiebedarfsausweise oder individuelle Sanierungsfahrpläne. „Eine solche Orientierung würde auch dafür sorgen, dass vom Vermieter durchgeführte Sanierungsmaßnahmen dessen Anteil an der CO₂-Abgabe direkt mindern.“

Energieberatende sollten Kenntnis des zehnstufigen Aufteilungsmodells haben und die CO₂-Kosten in den Wirtschaftlichkeitsberechnungen energetischer Sanierungen einplanen, rät der Verband.

Änderungen gab es zum Jahreswechsel auch beim Gebäudeenergiegesetz. So gilt seit Anfang 2023 eine Reduzierung des zulässigen Jahres-Primärenergiebedarfs für Neubauten von bisher 75 Prozent des Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes auf 55 Prozent. Geplant ist ab 2025 eine Anhebung des Neubau-Standards auf das Niveau des Effizienzhauses 40.

Die in Anlage 5 des GEG geregelten vereinfachten Nachweisverfahren für Wohngebäude wurden geändert. Anlagenoptionen, die im vereinfachten Nachweisverfahren nicht aufgeführt werden, sind weiterhin im Rahmen des Referenzgebäudeverfahrens umsetzbar, sodass das Referenzgebäudeverfahren technologieoffen ist.

Es wurde ein Primärenergiefaktor für Strom zum Betrieb von wärmenetzgebundenen Großwärmepumpen für den nicht erneuerbaren Anteil von 1,2 eingeführt (statt bislang 1,8). Ziel ist hierbei die Behebung einer bestehenden systematischen Benachteiligung von Fernwärme aus Großwärmepumpen gegenüber Fernwärme aus KWK-Anlagen oder Wärmeerzeugern mit fossilen Energien. Die Absätze 2 und 3 des § 23 GEG, die geregelt haben, was vom Jahresprimärenergiebedarf bei der Anrechnung von PV-Strom abgezogen werden darf, sind gestrichen. In der Praxis habe sich erwiesen, dass das dort vorgeschriebene Bewertungsverfahren zu widersprüchlichen Ergebnissen führen könne, so der Gesetzgeber in der Begründung. Die Regelung zu den Fördermaßnahmen in § 91 GEG wurde an das neue Anforderungsniveau angepasst. Außerdem wurde eine bis Ende 2024 befristeten Erleichterung für Gebäude eingeführt, die der Unterbringung geflüchteter Menschen durch die öffentliche Hand dienen.

Ergänzende Quellen

Gebäudeenergiegesetz (GEG):

www.t1p.de/GEB230102

Änderungen GEG 2023 (ab Seite 84):

www.t1p.de/GEB230103

Aktuelle Version GEB EM:

www.t1p.de/geb230104

Aktuelle Version BEG WG:

www.t1p.de/GEB230105

Aktuelle Version Bundesförderung NWG:

www.t1p.de/GEB230106

Zusammenstellung des GIH zu Richtlinien und weiteren wichtigen Dokumenten, aufgelistet nach Zeitpunkt der Antragstellung:

www.t1p.de/GEB230107

Bild: Bafa

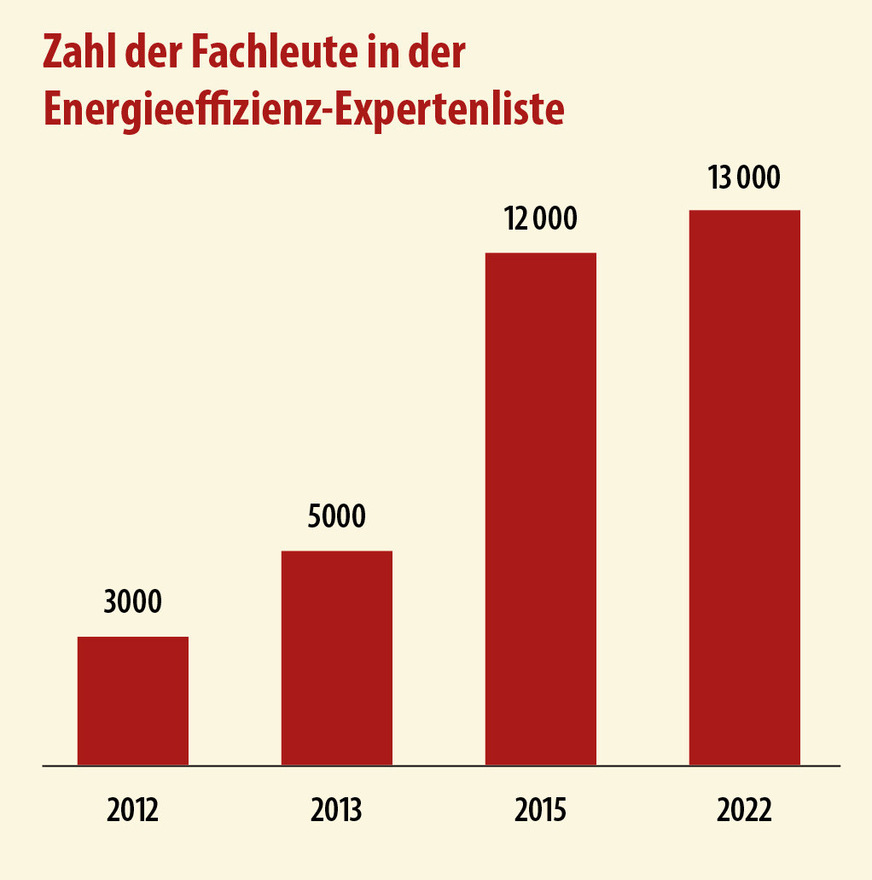

Expertenliste Eingetragenen vervierfacht.

GEB Themenschwerpunkt

Grundlegende Informationen finden Sie auch in -unserem Themenschwerpunkt Förderung mit -Beiträgen und News aus dem GEB.

www.geb-info.de/foerderung

Auch im Podcast gibt es eine Episode zum Thema Förderung

www.t1p.de/GEB230101

Energieberatertag 2023

Im Rahmen der ISH findet dieses Jahr am 14. März erstmals ein Energieberatertag statt, Tagungsleiter ist Klaus Lambrecht.

Start ist um 10.30 Uhr. Nach der Begrüßung gibt Alexander Renner, Leiter des BMWK-Referats II C 1 Grundsatz Energie- und Klimaschutz im Gebäudesektor, Strategien und Gebäudetechnologien, einen Überblick zu Strategien und Beschlüssen der Bundesregierung für Klimaschutz im Gebäudebereich. Dirk Markfort, KfW-Senior Technischer Sachverständiger, erläutert die Förderprogramme für Gebäude-BEG. Stefan Kipfelsberger, BAFA-Referatsleiter 612 - BEG Haushalt, Statistik, Förderbereich 1 erläutert die Entwicklung der BEG Einzelmaßnahmen.

Ab 14.30 Uhr wird die Frage, wie die Vorgabe, den Anteil erneuerbarer Energien bei Heizungen auf 65 Prozent zu erhöhen, umzusetzen ist, aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt. Udo Wirges, Bereichsleiter Technik beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima, befasst sich damit aus der Warte des Handwerks. Die Sicht des Schornsteinfegerhandwerks bringt Julian Schwark ein, Vorstand Energie im Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks – Zentralinnungsverband ZIV. Der Blick aus der Sicht der Wohnungswirtschaft kommt von Tobias Hofmann, Leiter Quartierssysteme bei Vonovia.

Wie Wärmepumpenlösungen für die serielle Sanierung aussehen beschreibt Volker Weinmann, Beauftragter Politik, Umwelt und Verbände bei Daikin. „65 %-EE nur durch Wärmepumpen und sonst nichts?“ lautet der Titel des Beitrags von Kai Roger Lobo, Director Public Affairs Germany bei Viessmann. Jan Kottmann, Leiter der Bundesstelle für Energieeffizienz im BAFA, hält einen Impulsvortrag zum Thema „Fachkräfte zur Erreichung der Energieeffizienzziele – Beitrag des neuen Aufbauprogramms Wärmepumpe.“ Es schließt sich eine Podiumsdiskussion an, moderiert von Pia Grund-Ludwig und Klaus Lambrecht.

Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, eine Anmeldung deshalb bis 12.3. erforderlich. Die Anmeldung ist kostenlos unter ish.messefrankfurt.com/energieberatertag möglich. Sie beinhaltet den Eintritt zur ISH.