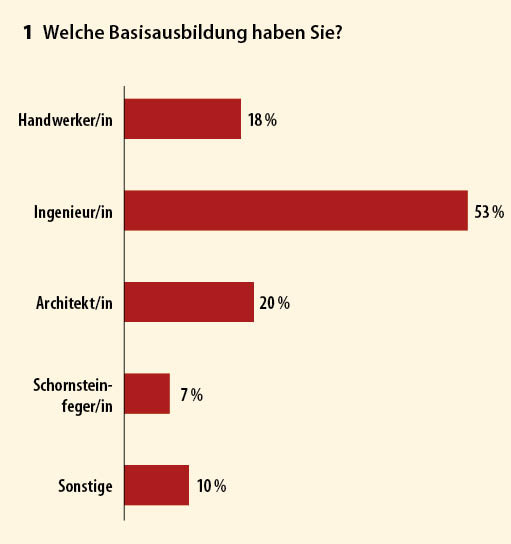

Unterstützt haben uns in diesem Jahr der GIH, das Energie- und Umweltzentrum am Deister (e-u-z), das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza), das Ökozentrum NRW und Zukunft Altbau. 721 Beraterinnen und Berater haben sich beteiligt, mehr denn je zuvor.

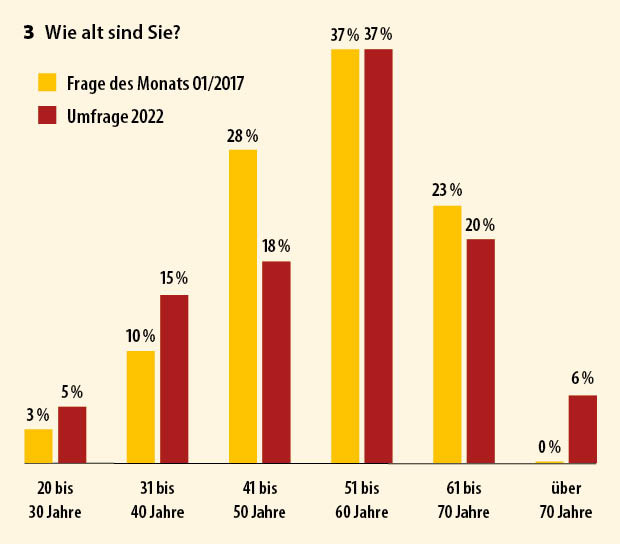

Die Sommerumfrage zeigt nach wie vor eine Dominanz der älteren Kolleginnen und Kollegen in der Beratung. „Wir brauchen dringend Nachwuchs. An der Altersstruktur sehen wir, dass die meisten Energieberaterinnen und Energieberater bereits in die Jahre gekommen sind und es damit immer schwerer werden wird, den steigenden Beratungsbedarf zu decken“, kommentiert Martin Sambale vom eza. Die Altersgruppe zwischen 20 und 30 ist mit einem Anteil von nur knapp 5 Prozent vertreten (Abb. 3). Immerhin wächst sie aber im Vergleich zu unseren Zahlen aus dem Jahr 2017.

Wichtig ist es, die Jüngeren auch bei der Stange zu halten. In der Signal-Gruppe Berufseinstieg des Gebäude-Energieberater, die auf mittlerweile über 300 Mitglieder angewachsen ist, wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Unmut laut über widersprüchliche Signale aus Berlin und plötzliche Änderungen des beruflichen Umfelds durch Umstrukturierungen bei der Förderung, die bereits begonnene Projekte gefährdet haben. Das sorgt für Frust schon beim Einstieg in den Beruf. Extrem lange Wartezeiten bei der Antragsbearbeitung und der Auszahlung der Gelder kommen hinzu.

„In Zeiten voller Auftragsbücher bei Energieberatenden und langen Wartezeiten bei Sanierungswilligen wird jeder qualifizierte Energie-Experte dringend benötigt“, sagt Frank Hettler, Leiter Zukunft Altbau. Häufig und kurzfristig verändernde Rahmenbedingungen, die versprochene, aber ausgebliebene Vereinfachung der Förderlandschaft durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sowie zahlreiche bürokratische Hürden würden den aktuellen Beratungsalltag erheblich erschweren und zu viel Zeit in der Förderberatung binden. Hettler fordert: „Um die bestehenden Berater zu halten und neue Fachkräfte für den Beruf zu gewinnen, braucht es zwingend mehr Sicherheit, Klarheit und einfachere Strukturen.“

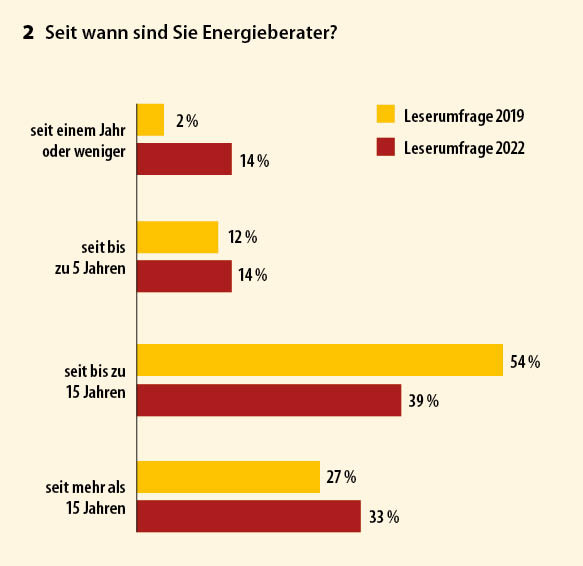

Nachwuchs gibt es derzeit. Knapp 30 Prozent gaben an, seit fünf Jahren oder kürzer im Beruf zu sein (Abb. 2). Es gibt auch gute Gründe, in die Energieberatung einzusteigen. Einer ist der Beitrag, den Gebäude zur Klimawende beitragen können und müssen. Wer etwas gegen die Klimakrise tun will, ist in der Energieberatung gut aufgehoben. Und es ist ein Berufsfeld, das sich gut für die Selbstständigkeit eignet. Für viele ist das Dasein als eigener Chef eine attraktive Option. Mehr als drei Viertel der Befragten arbeiten selbstständig, weitere 12 Prozent sind angestellt, verdienen daneben aber auch als Selbständige.

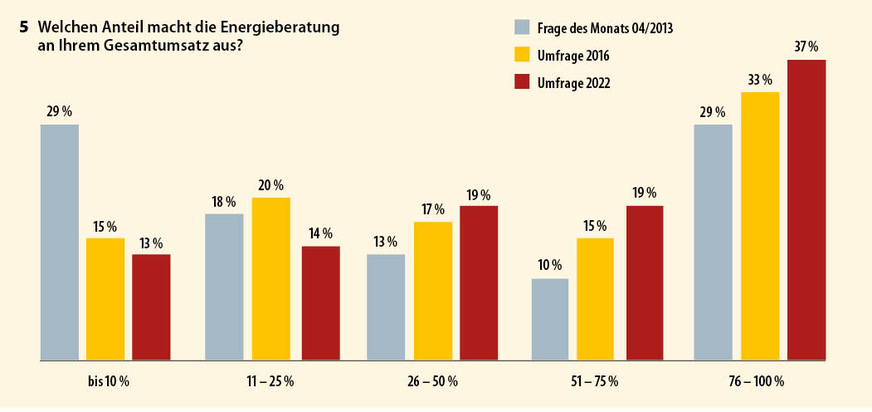

Dazu kommt, dass Energieberatung auch finanziell lukrativer geworden ist. Bereits in den Umfragen der vergangenen Jahre hat sich gezeigt, dass die Zahl derjenigen, für die Energieberatung nur einen Teil der Umsätze ausmacht, geringer geworden ist (Abb. 5). Ein Drittel der Befragten in der aktuellen Umfrage gab an, zwischen 75 und 100 Prozent der Gesamtumsätze mit Energieberatung zu machen.

Angesichts der zunehmenden Komplexität von Energieberatung, der Notwendigkeit, Konzepte für das Gesamtsystem Haus inklusive der Elektromobilität zu entwickeln und auch Lösungen für Quartiere im Blick zu behalten, ist diese Spezialisierung zu begrüßen. Für Berufseinsteiger ist die Vielfalt ebenso attraktiv wie die Aussicht, auch mit reiner Gebäudeenergieberatung eine Existenz aufbauen zu können.

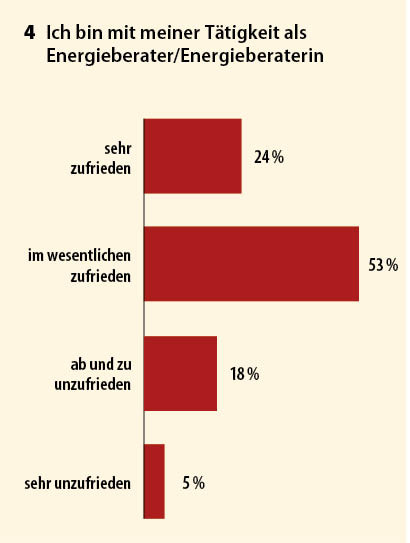

Viele Gebäudeenergieberater sind Überzeugungstäter, haben sich für den Beruf entschieden, weil sie mehr Effizienz im Gebäudebereich erreichen und die erneuerbaren Energien voranbringen wollen. Das sorgt für eine hohe Zufriedenheit (Abb. 4). Ein Viertel gab an, mit der Tätigkeit sehr zufrieden zu sein, mehr als die Hälfte erklärte, im Wesentlichen zufrieden zu sein. Zur Zufriedenheit trägt aber sicher nicht nur die intrinsische Motivation, sondern auch die Möglichkeit bei, für gute Beratung mittlerweile ordentliche Honorare zu bekommen. Die durchschnittliche Vergütung gibt die Bundesstelle für Energieeffizienz mit 120 Euro die Stunde für Wohngebäude und 160 Euro für Nichtwohngebäuden an.

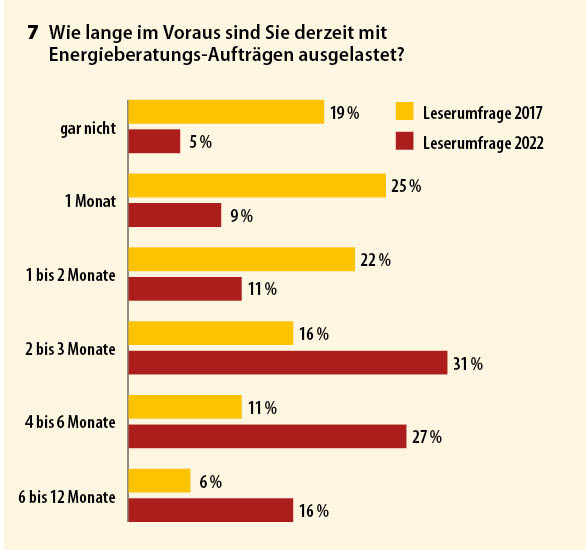

Arbeit ist auch da, die Auslastung ist generell hoch und teilweise zu hoch. „Die aktuellen Umfrageergebnisse bestätigen erwartungsgemäß die hohe Arbeitsbelastung der Energieberaterinnen und Energieberater“, konstatiert Peter Friemert vom Netzwerk ZEBAU. Knapp 45 Prozent sind für vier Monate oder länger mit Energieberatungsaufträgen ausgelastet (Abb. 7).

GIH-Geschäftsführer Benjamin Weismann hat einige Ideen, wie Nachwuchs für die hohe Nachfrage generiert werden kann: „Wir haben eine eigene Grundausbildung entwickelt, die schon zweimal erfolgreich durchgeführt wurde. Nun starten im Herbst weitere fünf Kurse, teilweise in Kooperation mit Handwerkskammern. Zudem müssen nun endlich auch die Quereinsteiger, die die anspruchsvolle BAFA-Prüfung bestanden haben, zu allen BEG-Programmen bei Wohngebäuden zugelassen werden. Derzeit sind sie von Effizienzhäusern ausgenommen. Zudem muss bei Schulabgängern noch mehr für den Beruf geworben werden und zum Beispiel Energieberater im Rahmen eines dualen Studienganges mit vielen Praxisphasen ausgebildet werden. Wichtig wäre auch die Vereinfachung der Förderbedingungen.“ Auch eine Beschleunigung in der Abwicklung der Förderanträge könnte Kapazitäten freisetzen, rechnet er vor: „Es wurden im laufenden Jahr 600 000 BEG-Anträge gestellt. Wenn man jeweils zwei Stunden wegen Rückfragen, Abwicklungsproblemen, Erreichbarkeit, digitalisierten Vorgängen pro Berater einsparen könnte, wären das 1,2 Millionen Stunden. Geht man von zwei Tagen Aufwand pro iSFP aus, könnte man in dieser Zeit rund 75 000 iSFPs zusätzlich erstellen.“

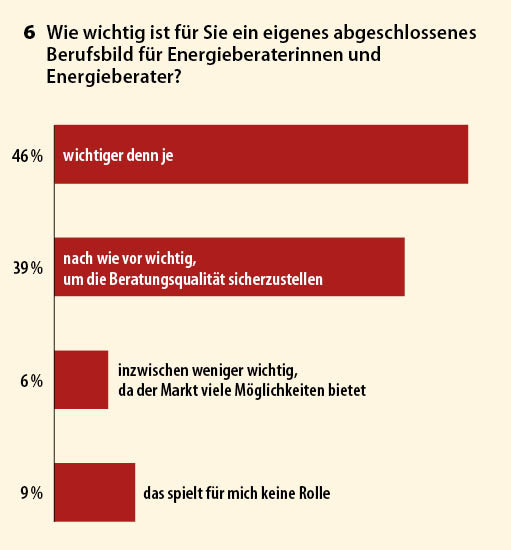

„Wir sollten überlegen, wie wir das Berufsbild Energieberatung attraktiver machen können“, sagt Sambale. In dieser Frage ist das Meinungsbild der Branche einhellig: Für fast die Hälfte der Befragten ist ein definiertes Berufsbild wichtiger denn je (Abb. 6). „Auch aus der Politik bekommen wir nun positivere Rückmeldungen dazu als vorher“, berichtet Weismann. Mit dem Länder-Klein-Klein in dieser Frage ist er unzufrieden: „Es kann doch nicht sein, dass jedes Bundesland einzeln und unterschiedlich entscheidet, wer zum Beispiel einen öffentlich-rechtlichen Nachweis ausstellen darf. Qualität muss gesichert sein! Mit der EEE-Liste haben wir einen großen Schritt gemacht, was Förderzulassungen anbelangt. Jetzt müssen auch die rechtlichen Zulassungen rasch folgen.“

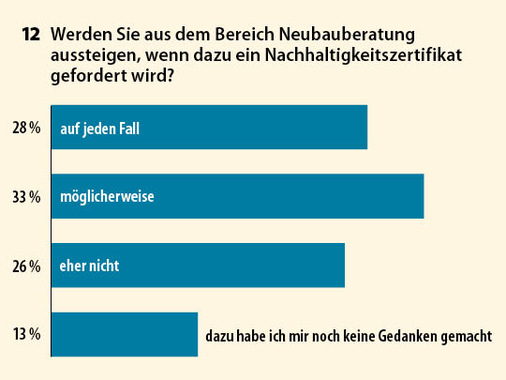

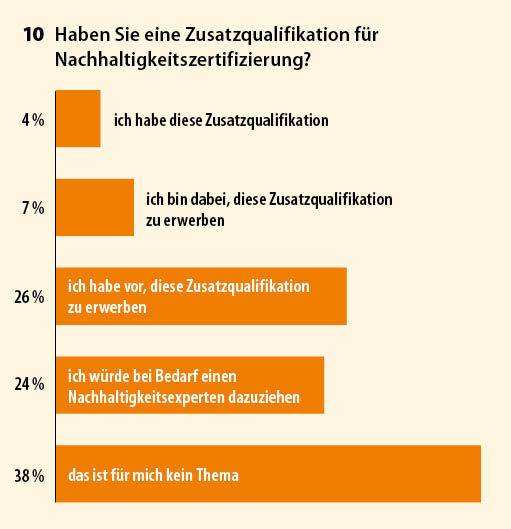

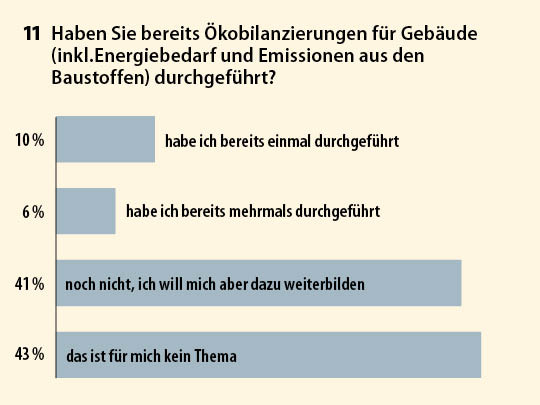

Ein Thema, das zunehmend bei den Beraterinnen und Beratern ankommt, sind Zertifizierungen der Nachhaltigkeit. „Die Nachhaltigkeitsanforderungen werden in den kommenden Jahren den Berufsalltag mitbestimmen und stellen für die Befragten eine enorme zusätzliche Weiterbildungsherausforderung zum Arbeitsalltag dar“, beobachtet Friemert. Bettina Kasper, Bereichsleiterin Nachhaltigkeit beim Ökozentrum NRW, merkt an, dass „die Umstellung in der BEG bei der Neubauförderung im April 2022 – nur noch mit Nachhaltigkeits-Klasse – zu viel Unsicherheit und einem hohem Beratungsbedarf geführt“ hat. Die Verteilung der Leistungen für eine Gebäudezertifizierung zwischen Energieeffizienz-Experten, Nachhaltigkeitsexperten und Planern sei nicht klar geregelt und für jedes Projekt individuell festzulegen, kritisiert sie. „Nach den Erfahrungen des Öko-Zentrums NRW ist die Nachfrage nach Beratungsleistungen zu Gebäudezertifizierungen durch die Umstellung massiv angestiegen. Da die Zertifizierungsstellen teilweise Anforderungen an eine Fortbildung stellen, um Bauprojekte zu begleiten und die Nachweisunterlagen einreichen zu können, ist die Anzahl der Nachhaltigkeitsexperten aktuell zu gering und kann eine Erweiterung des Geschäftsfelds von Energieeffizienz-Experten sein.“ Neben den Kosten für Gebäudezertifizierungen müssten die Vorteile für die Bauherren wie die Qualitätssicherung stärker kommuniziert werden.

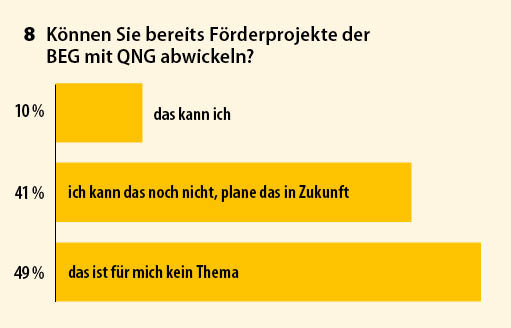

Weismann ist überrascht, dass jeder Zehnte Förderprojekte mit dem Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude durchführen kann (Abb. 8). „Leider wissen wir immer noch nicht, wie die Neubauförderung und die QNG-Anforderungen für das neue Förderprogramm sein sollen, das ja Anfang 2023 startet. Bauen ist ein langer Prozess, Bauwillige müssen sich Monate vorab damit beschäftigen, damit sie die QNG-Anforderungen richtig planen und umsetzen können.“

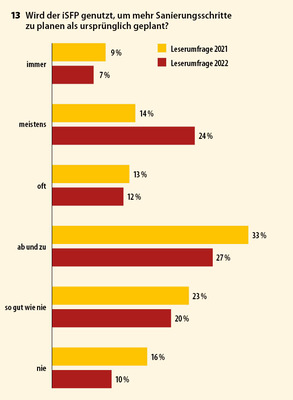

Beim individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) sehen die Fachleute eine positive Tendenz: „Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich, dass der Einfluss des iSFP auf umfangreichere Sanierungen gestiegen ist. Während 2021 nur knapp 30 Prozent der Energieberatenden angaben, das durch den iSFP immer, meistens beziehungsweise oft mehr Sanierungsschritte umgesetzt wurden als bisher, waren es dieses Jahr bereits 42 Prozent“, erklärt Hettler (Abb. 13). „70 Prozent geben an, dass durch iSFPs mehr Maßnahmen geplant werden. Das führt in Richtung des Ziels, durch den iSFP ganzheitlicher und umfassender zu beraten und sinnvoller aufeinander abgestimmte Umsetzungen erhöhen sowie Lock-in-Effekte zu vermeiden“, resümiert Weismann.

Diese Zahlen werden nun wohl aufgrund der neuen iSFP-Regelungen und Ausschluss bei Heizungen weiter nach oben gehen, schätzt er. „Eine weiter verbesserte Aussagekraft könnte er durch die Kombination mit einer Heizlastberechnung erhalten. Damit ließe sich die Absenkung der Vorlauftemperaturen und folglich der mögliche Einsatz erneuerbarer Energien noch besser prognostizieren“, ergänzt Hettler.