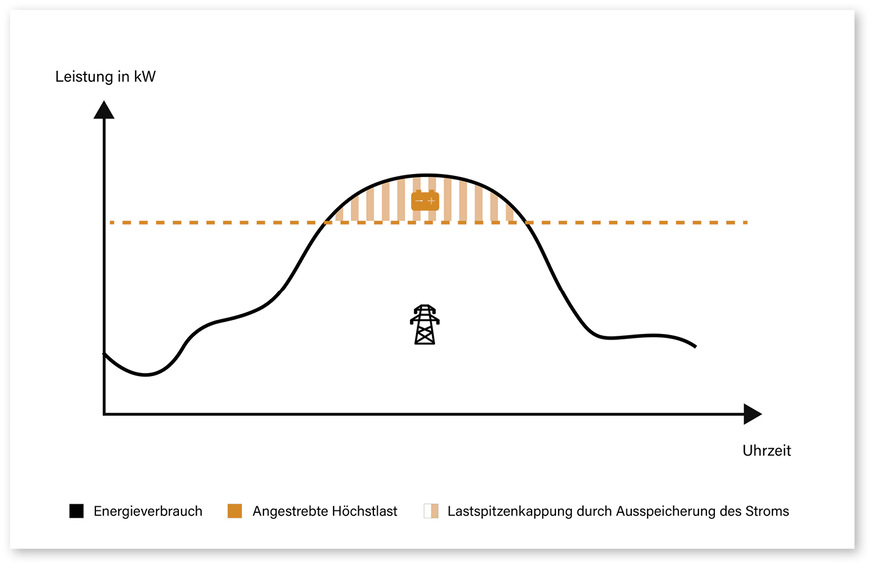

Wie bei allen Bäckereien beginnt der Arbeitstag von Konditormeister Markus Mertens in Paderborn früh, sehr früh. Nachts um zwei Uhr steht er schon mit seinem Team in der Backstube. Dann müssen auch die Backöfen starten. Folge: Sie benötigen in kurzer Zeit viel Strom und verursachen hohe Kosten. „Stromversorger müssen die Leistung, die nur kurz abgerufen wird, sicherheitshalber dauerhaft vorhalten – und es ist schlecht planbar, ob und wann die nächste Spitze kommt“, erklärt Kommunikationsmitarbeiter Ingo Valldorf vom Batteriehersteller Tesvolt, warum bereits eine einzige Lastspitze die Kosten für die gesamte Abrechnungsperiode in die Höhe treiben kann und warum sich Bäckermeister Mertens in Paderborn für die Installation eines 60-Kilowatt-Stromspeichers entschieden hat. Mit ihm konnte er seine Lastspitzen von 50 auf 25 Kilowatt kappen.

Lastspitzen kappen und Netzentgelte sparen

Üblicherweise enthalten die gewerblichen Stromtarife einen Leistungspreis, mit dem ein Betrieb dem Stromanbieter die ihm bereitgehaltene Leistung bezahlt, und einen Arbeitspreis, mit dem der Betrieb für die gelieferte Strommenge aufkommt. Der Leistungspreis bezieht sich auf den maximalen Viertelstundenbezug im Abrechnungszeitraum. Eine kurzzeitige Leistungsspitze am Tag oder im Jahr kann somit bereits hohe Kosten für das gesamte Jahr verursachen. „In Betrieben, in denen große Maschinen oder Öfen anfahren, kann sich der Maximalwert stark vom übrigen Leistungsbedarf unterscheiden. Unterstützt dann ein Stromspeicher genau zu diesen Zeitpunkten den Leistungsbedarf der Anlage hinter dem Zähler, dann kann die Stromrechnung für den Gewerbetreibenden deutlich geringer ausfallen“, beschreibt Christian Bausch von EFT-Systems, dem offiziellen Partner des chinesischen Batterieproduzenten BYD Battery-Box in Europa, den Vorteil von Lastspitzenkappung (engl. Peak Shaving). Peak Shaving wird ihm zufolge ab Leistungspreisen von 100 Euro pro Kilowatt interessant.

Gewerbebetriebe mit jährlich mehr als 10 Gigawattstunden Stromverbrauch und mindestens 7000 Benutzungsstunden können sich Netzentgelte noch auf eine andere Weise durch Speicher sparen. Sie können gemäß § 19 der Stromnetzentgeltverordnung ein individuelles Netzentgelt mit dem Versorger vereinbaren. Ein Stromspeicher kann helfen, über die 7000 Benutzungsstunden zu kommen. So ergeben sich bei einem Strombezug von 15 Gigawattstunden und einer Leistungsspitze

von 2500 Kilowatt beispielsweise 6000 Benutzungsstunden. Sinkt die Leistungsspitze durch ein Speichersystem auf 2100 Kilowatt, ergeben sich dagegen 7142 Benutzungsstunden, sodass der Gewerbebetrieb berechtigt ist, ein niedrigeres Netz-

entgelt mit seinem Versorger zu vereinbaren.

Bild: Intilion

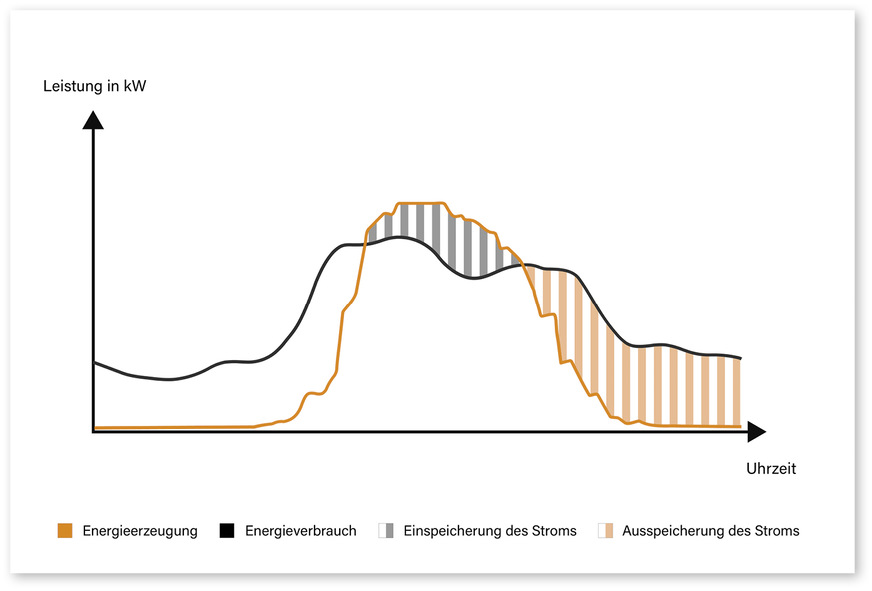

Selbst erzeugten Strom selbst nutzen

Weil Bäcker Mertens in Paderborn auf seiner Produktionsstätte außerdem eine Photovoltaikanlage mit 54 Kilowatt Leistung installiert hat, profitiert er doppelt von seinem Stromspeicher. Er hilft ihm, mehr von seinem gegenüber dem Netzstrom günstigeren Solarstrom selbst zu verbrauchen. Denn wenn er um zwei Uhr in der Früh anfängt Brötchen zu backen, liefern ihm die Solarmodule auf dem Dach noch keinen Strom. Sie können aber tagsüber den Speicher laden, den Bäcker Mertens dann nachts nutzt, um seine Öfen zum Laufen zu bringen.

„Der treibende Faktor für den wirtschaftlichen sinnvollen Einsatz im Eigenverbrauchsmodell ist der Arbeitspreis des Kunden“, sagt Speicherexperte Bausch. Bei Erzeugungskosten von fünf Cent pro Kilowattstunde mache es einen großen Unterschied, ob der Gewerbetreibende seinen Solarstrom selbst verbrauchen könne, oder für Arbeitspreise jenseits der 20 Cent pro Kilowattstunde vom Versorger beziehen müsse. Umso größer die Differenz, umso lohnenswerter die Investition.

Die Zwischenspeicherung funktioniert natürlich auch mit anderen regenerativen Energien, die Betriebe vor Ort nutzen. Oder mit Prozessenergie aus Blockheizkraftwerken, Generatoren oder Motoren. „Damit es sich wirtschaftlich lohnt, muss ein Überangebot des günstigen Stromes zu einem Zeitpunkt vorliegen, an dem der Bedarf nicht gegeben ist“, sagt Bausch. Neben Großbäckereien nennt er Logistikzentren oder Milchviehbetriebe als weitere gute Beispiele, für die sich der Einsatz eines Gewerbespeichers für Solarstrom anbietet.

Speicher richtig auslegen

Da sich Gewerbebetriebe beim Strombedarf stark voneinander unterscheiden, gilt es die Auslegung des Solarstromspeichers für jeden individuell zu betrachten. „Dabei kommt es beispielsweise darauf an, wie groß die bereits vorhandene Solaranlage ist oder wie groß eine neue Solaranlage gebaut werden kann“, informiert der Speicherhersteller Intilion. Zusätzlich müsse berücksichtigt werden, welche Anwendung und welche Kapazität gefragt seien und wie viel Strom der Gewerbebetrieb verbrauche.

Egal ob Solarstromspeicher oder Gewerbespeicher ohne Solarnutzung – generell gilt es, den Lastgang zu analysieren. Das ist gar nicht so schwierig. Bei gewerblichen Stromkunden erfasst der Energieversorger die Viertelstundenbezugswerte. Sie lassen sich für eine Auslegungssimulation verwenden. „Einzubeziehen sind die Erzeugungslastgänge – entweder aus einer Simulation, beispielsweise bei einer neuen PV-Anlage, oder aus bisherigen Anlagendaten. “ Darauf weist Bausch hin. Weil sich die Leistungspreise von Netzbetreiber zu Netzbetreiber und von Region zu Region stark unterscheiden, gilt es sie in der Konzeptphase eines Projekts zu erfragen.

Ralf Ossenbrink, Teamleiter Technisches Marketing beim Speicheranbieter E3/DC, erläutert die Unterschiede zur Auslegung eines privaten Hausspeichers: „Anders als im privaten Sektor muss das Speichersystem hohe bis sehr hohe Leistungen abgeben können, aber auch in der Lage sein, in kürzeren sonnigen Phasen mit hoher Leistung zu laden.“ Eine besondere Situation trete ein, wenn die für einen Betrieb sinnvolle PV-Leistung einen Mittelspannungsanschluss erfordern würde, dieser aber nicht ohne hohe Investitionen verfügbar sei. In diesem Fall biete sich das Modell der Nulleinspeisung sinnvoll an, um eine maximale Eigenversorgung zu realisieren. In ländlichen Regionen kann dabei auch die Unterstützung durch eine Windenergieanlage Sinn ergeben. PV-Anlagen, Speichergröße und -leistung seien dann auf eine optimale Eigennutzung und Eigenversorgung zugleich auszulegen.

Die richtige Auslegung ist das eine, das Zusammenspiel der Komponenten das andere. Stratis Tapanlis von IBC Solar verweist bei der Planung von Gewerbespeichern auf die Bedeutung des Systemansatzes: „Die besten Batteriezellen bringen an sich nichts, wenn die Leistungselektronik und das Energiemanagementsystem nicht miteinander kompatibel sind und richtig konfiguriert wurden.“ Bei Bäcker Mertens in Paderborn ist die Rechnung aufgegangen: „Ich spare bares Geld und bin damit auch noch bestens gerüstet für weitere Schritte, wie den Ausbau meiner Elektro-Fahrzeugflotte.“

Weitere Informationen

Bundesverband Energiespeicher: www.bves.de

Bild: Intilion

Empfehlungen zur Größe von Solarstromspeichern in Gewerbebetrieben

Die Forschungsgruppe Solarspeichersysteme der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin hat Lastprofile von Gewerbebetrieben analysiert. Darauf basierend rät sie, folgendes bei der Auslegung von Solarstromspeichern zu beachten: