Mit Beginn der Energiepreiskrise 2022 wurde in vielen Kommunen ein Hebel umgelegt. War das Thema Energieeinsparung vorher ein Handlungsfeld von wenigen Enthu-

siasten, entwickelte sich die Etablierung eines Energiemanagements mittlerweile zu einer Art freiwilliger Pflichtaufgabe. Ziel der Entscheidungsträger ist meist nicht die reine Verbrauchsreduktion oder eine Einsparung von CO2-Emissionen. Es geht vornehmlich um den kommunalen Haushalt und finanzielle Mittel. Durch die teils deutlich gestiegenen Energiepreise ist jede Gemeinde, jede Stadt oder auch jeder Landkreis quasi gezwungen, konkrete Kosteneinsparungen zu realisieren. Und das geht relativ einfach durch die Reduktion des Energieverbrauchs. Haupthandlungsfeld sind dabei die kommunalen Gebäude und die Straßenbeleuchtung, da diese einen Großteil der jährlichen Betriebs- und Energiekosten ausmachen.

Neben den Kostenzwängen gibt es eine Vielzahl von verschärften Regelungen und Gesetzen. Genannt seien hier beispielsweise das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das Wärmeplanungsgesetz (WPG), das Energieeffizienzgesetz (EnEfG), aber auch aktuelle Anforderungen über die EU-Produktverordnung für Lichtquellen und Betriebsgeräte. Die Erfassung der Energieverbräuche, die Etablierung eines Energiemanagements und eine jährliche Sanierungsrate gewinnen Relevanz.

Es herrscht also eine völlig neue Dynamik, und viele Kommunen beginnen sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es lohnt sich einen Blick auf Beispiele der praktischen Umsetzung, bisherige Erfahrungen und Handlungsfelder für Energieberater zu werfen.

Energiemanagement: Das machen wir doch schon längst!?

Was unter einem kommunalen Energiemanagement zu verstehen ist, wird oft unterschiedlich ausgelegt. Für den Einen geht es um die Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach, ein anderer versteht darunter die monatliche Zählerstandablesung oder die Software-Lösung zur Datenspeicherung. Energiemanagement ist aber durchaus komplexer und vielschichtiger. Vereinfacht gesagt handelt es sich um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der aus drei Schritten besteht.

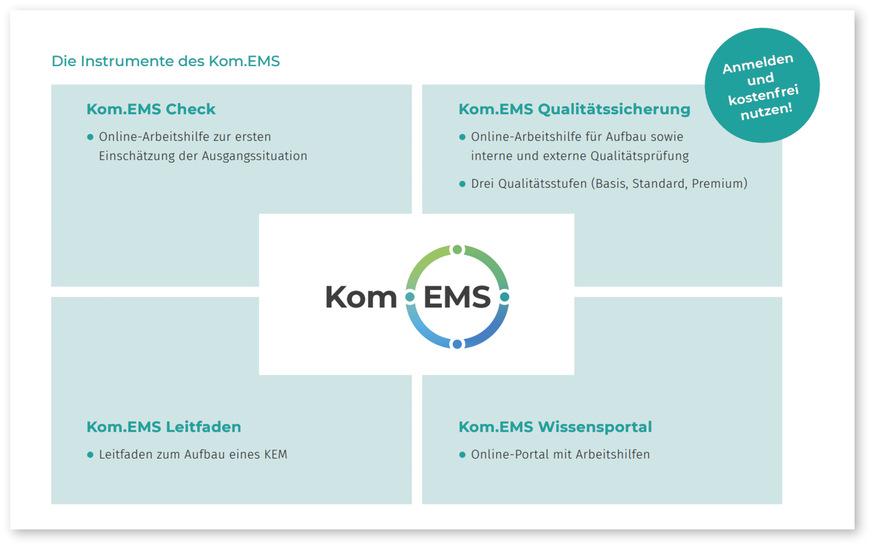

Bild: Kom.EMS

Förderung für Energiemanagement

Der Aufbau und die Erweiterung eines solchen Energiemanagements werden seit Anfang 2022 über die Kommunalrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Antragsberechtigt sind Kommunen und kommunale Zusammenschlüsse. Aber auch weitere Akteure wie Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus oder rechtlich selbstständige Betriebe und sonstige Einrichtungen mit mindestens 25 Prozent kommunaler Beteiligung sowie Zweckverbände, an denen Kommunen beteiligt sind, werden gefördert. Ein Zuschuss von 70 bis 90 Prozent über drei Jahre ist möglich.

Bezuschusst werden Fachpersonal, Messtechnik (maximal 50.000 Euro), Software (maximal 20.000 Euro), die Durchführung von Gebäudebewertungen, die Kosten für die Erstzertifizierung eines Energiemanagements und Dienstreisen. Auch die Leistungen externer Dienstleister, also von Energieberatern, die beim Aufbau und Betrieb des Energiemanagements unterstützen, sind mit bis zu 45 Beratertagen förderfähig. Detaillierte Informationen zur Förderung sind unter www.klimaschutz.de zu finden. Darüber hinaus gibt es auf Länderebene einige Fördermöglichkeiten zum kommunalen Energiemanagement.

Wer ein professionelles Energiemanagement neu aufbauen oder ein bestehendes Energiemanagement verbessern möchte, kann auf ein etabliertes Online-Werkzeug zurückgreifen. Das Kommunale Energiemanagement-System (Kom.EMS) ist eine Entwicklung der Landesenergieagenturen aus Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen soll kommunale Gebietskörperschaften beim Energiemanagement optimal und praxisnah unterstützen. Vier Elemente werden dafür unter www.komems.de bereitgestellt:

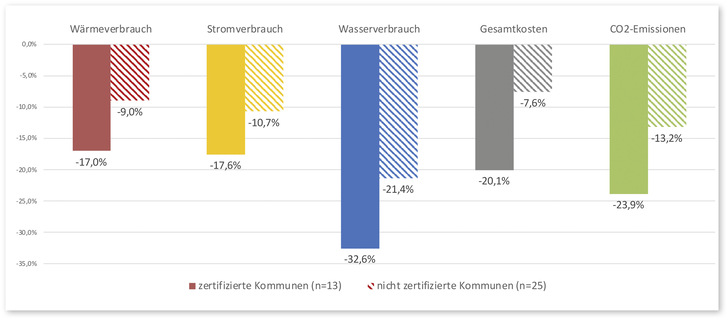

Der Werkzeugkasten Kom.EMS wird mittlerweile in zehn Bundesländern genutzt, ist dort kostenfrei zugänglich und wird von mehr als 1.500 deutschen Kommunen eingesetzt. Dass das Online-Tool nicht nur eine nette Spielerei ist, sondern auch einen konkreten Nutzen und Einspareffekt bringt, zeigt eine Auswertung der Sächsischen Energieagentur SAENA bei begleiteten Projektkommunen. Durch die Einführung eines zertifizierten Energiemanagements nach Kom.EMS konnten sächsische Gemeinden, Städte und Landkreise durchschnittlich 17 Prozent der Wärme- und Stromverbräuche einsparen. Die Kosten wurden im Auswertungsjahr 2021 sogar um 20 Prozent gesenkt – und das vor allem mit nicht- und geringinvestiven Maßnahmen. Im Vergleich dazu konnten durch ein Energiemanagement ohne direkten Kom.EMS-Bezug nur etwa zehn Prozent der Verbräuche und sieben Prozent der Kosten eingespart werden.

Handlungsfelder für Energieberatende beim kommunalen Energiemanagement

Ein Energiemanagement ermöglicht deutliche Verbrauchs- und Kosteneinsparungen und wird auch zukünftig ein wichtiger Baustein bei der Erreichung von Einsparzielen sein. Energieberaterinnen und Energieberater spielen bei der Etablierung und Erweiterung eines kommunalen Energiemanagements eine wichtige Rolle. Handlungsfelder für sie können in einer komplexer werdenden Energielandschaft sein:

Fazit

Energiedatenerfassung und Energiemanagement spielen auf kommunaler Ebene eine immer wichtigere Rolle um Effizienzpotentiale zu erschließen. Projektergebnisse verdeutlichen, dass durch ein qualifiziertes Energiemanagement deutliche Verbrauchseinsparungen und dadurch hohe Kosten- und CO2-Einsparungen erreicht werden können.

Finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung gibt es auf Bundes- und teilweise auf Landesebene. Der Online-Werkzeugkasten Kom.EMS unterstützt in zehn Bundesländern und in über 1.500 Städten, Gemeinden und Landkreisen bei der Einführung und Verbesserung eines Energiemanagements und ist für kommunale Gebietskörperschaften kostenfrei nutzbar.

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)