Korbach in Nordhessen ist eine Kommune mit rund 24.000 Einwohnern, die seit 2013 den Beinamen „Hansestadt“ tragen darf. Bereits im Mittelalter lag sie an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt und wurde daher schnell reich. Aus dieser Blütezeit stammt das Korbacher Rathaus – ein gotischer Fachwerkbau aus dem Jahr 1377. Auch ansonsten prägen mittelalterliche Fachwerkhäuser das Stadtbild.

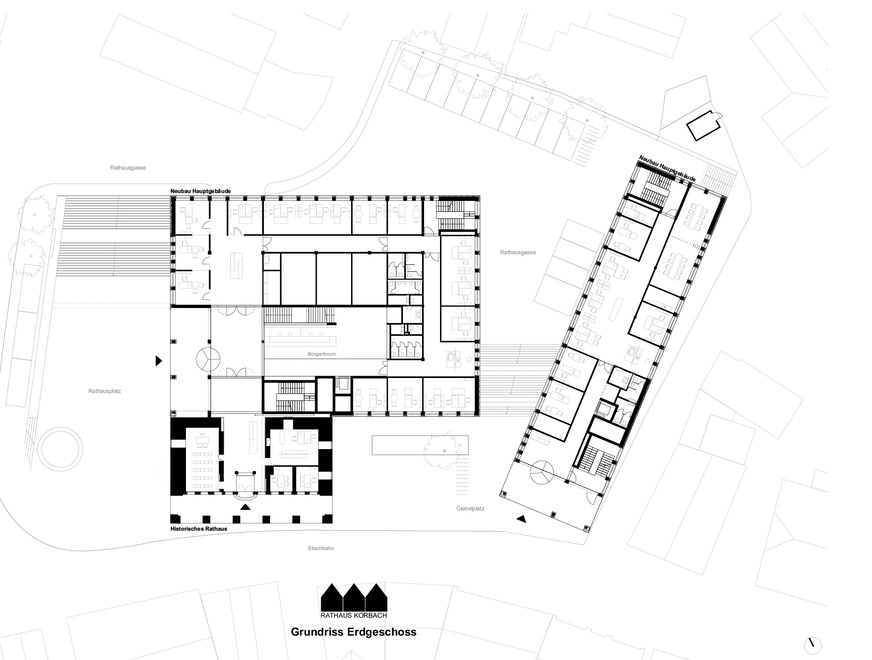

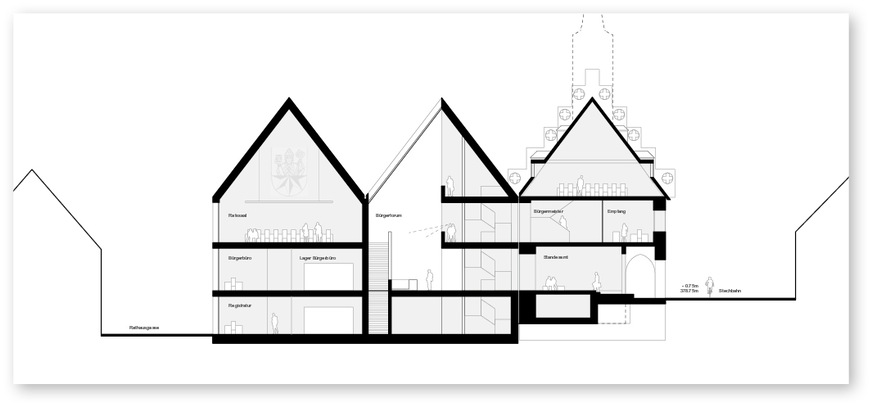

Das Rathaus mit seinem Satteldach hat in jüngerer Zeit einen neuen Anbau erhalten, zwei Baukörper mit gleicher Formgebung und Gestalt. Als Juniorpartner beziehen sie sich architektonisch klar, aber behutsam auf den gotischen Senior, sind nicht historisierend, nehmen jedoch seine Form und Größe auf, beziehen sich jedoch ebenso auf die umliegende kleinteilige, historische Bebauung. Ihre Fassaden werden durch vertikale, unterschiedlich breite Elemente gegliedert. Die Geschosshöhen orientieren sich am Bestand aus dem 14. Jahrhundert und schaffen so Barrierefreiheit, innerhalb des lichtdurchfluteten Anbaus wie auch zwischen Alt und Neu. Der Haupteingang ist mittig angeordnet und hat einen direkten Sichtbezug zum dahinterliegenden Platz und zu einem ebenfalls neu errichteten, separaten Nebengebäude. Auch vor dem Rathaus wurde ein großzügiger Platz geschaffen, der barrierefrei erreicht werden kann.

Auffallend ist, dass sich die Fassadenplatten aus Beton leicht rot changierend geben und damit die Farbigkeit der umliegenden Gebäude aufnehmen. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, woher der rote Farbton kommt: Als Zuschlag im Beton diente Ziegelsplitt, gewonnen beim Abbruch des früheren Nebengebäudes. In diesen Neubauten steckt Substanz der Vorgänger, hier wurde das Konzept der Kreislaufwirtschaft, des Urban Mining, umgesetzt.

Drei Alternativen

Der heutige Zustand ist Ergebnis eines ausführlichen Abwägungsprozesses der Verantwortlichen, zu dessen Beginn drei Alternativen zur Auswahl standen. Es gab erstens die Möglichkeit, den Erweiterungsbau aus den 1970ern grundlegend zu sanieren, zweitens die Option, ihn umzunutzen und außerhalb des Stadtkerns ein neues Zweitgebäude, ein technisches Rathaus, zu errichten. Die dritte Option war der Ersatzneubau an Ort und Stelle. Am Ende entschied man sich für diese, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Zuerst einmal aus gestalterischen, ästhetischen und städtebaulichen. Der Bestand aus den Siebzigern bildete einen starken Kontrast zur umliegenden Bebauung. Der großformatige, dreigeschossige Baukörper belegte zirka 500 Quadratmeter Grundfläche und zeigte die zeittypische horizontale Schichtung der Fassade aus Beton. Die umlaufenden Fensterbänder wurden von der außen liegenden Tragstruktur unterteilt. Außerdem unterbrach er in seiner Massigkeit Sicht- und Wegeachsen, er störte das Gefüge einer historisch gewachsenen Innenstadt. Allein deswegen war er den Korbacherinnen und Korbachern ein Dorn im Auge.

Gegen die Sanierung beziehungsweise die Umnutzung sprachen neben den architektonischen und baulichen Schwierigkeiten noch die funktionalen. Zum Beispiel war die Barrierefreiheit nicht gegeben. Darüber hinaus waren aufgrund der zu hohen Kosten während der Bauphase die ursprünglich geplanten Lichthöfe eingespart worden. Das hatte zur Folge, dass das Gebäude im Inneren viel zu dunkel war und hauptsächlich bei Kunstlicht gearbeitet werden musste. Zusätzlich eingeschränkt wurde die Tageslichtversorgung durch Sonnenschutzfolie auf den Fensterbändern. Doch selbst durch zeitgemäße Verglasung und größere Fassadenöffnungen wäre das Problem nicht zu lösen gewesen, das Licht wäre nicht bis ins Innerste gelangt, es sei denn man hätte nachträglich mit beträchtlichem Aufwand die eigentlich vorgesehenen Lichthöfe realisiert.

Eine umfangreiche Schadstoffsanierung nach TRGS (Technische Regeln für Gefahrstoffe) 519, notwendig durch die teils asbestbelastete Klima- und Lüftungsanlage, schlug sich zwar gleichfalls in der Bilanz des Rück- und Ersatzneubaus nieder. Doch die veraltete Anlage, für die es keine Ersatzteile mehr gab, hätte komplett ersetzt werden müssen. Die entsprechenden Maßnahmen hätten die Kosten weiter in die Höhe getrieben – bis auf Neubauniveau. Ohne dass man in allen Bereichen eine vollumfängliche Ertüchtigung erzielt hätte.

Bild: Caspar Sessler

Quartiersbezogene Stadtreparatur

Option zwei, das technische Rathaus an anderer Stelle, war letztlich wenig attraktiv, man wollte das Rathaus als zentralen Ort und Anlaufstelle in allen Angelegenheiten in der Ortsmitte behalten. So standen am Ende die Zeichen doch auf Ersatzneubau. In einer 2014 erstellten Machbarkeitsstudie spielte indes der Nachhaltigkeits- beziehungsweise Kreislaufaspekt nur eine Nebenrolle. Dann aber nahm der Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt der Stadt, der Architekt Stefan Bublak, an einer Tagung zum Thema teil, erkannte die Chance, die sich bot, und ihm wurde klar, dass dieser Aspekt Bestandteil der Ausschreibung werden musste. 133 Büros nahmen an einem europaweiten, zweiphasigen Architekturwettbewerb im Jahr 2016 teil, aus dem Christian Thomann von der Unternehmensgruppe agn Architekten Ingenieure Generalplaner und das Münsteraner Büro Heimspielarchitekten als Sieger hervorgingen. Ihr Entwurf entsprach am ehesten dem, was man sich vor Ort als Teil einer dringend notwendigen „quartiersbezogenen Stadtreparatur“ vorstellte. Sie bildeten eine ARGE, zu der schließlich noch Anja Rosen gehörte, DGNB-Auditorin und Expertin in Sachen Kreislaufwirtschaft in der Baubranche und heute Professorin an der Münster School of Architecture. Rosen entwickelte und verfeinerte anhand des Objektes in Korbach im Rahmen ihrer Promotion den Urban Mining Index – UMI – als Planungsinstrument, mit dem sich die Kreislauffähigkeit eines zu erstellenden Gebäudes quantifizieren und so optimieren lässt (siehe Kasten „Der Urban Mining Index“).

Neu war der Gedanke der geplanten Kreislauffähigkeit von Bauwerken nicht, von Bauwerken, die im Idealfall am Ende ihres Lebens zu 100 Prozent wieder in den technischen Kreislauf zurückgeführt werden können. Derart, dass aus ihren Bauteilen oder Materialien ohne nennenswerten Aufwand wieder neue Gebäude werden oder so, dass zumindest ihre Materialien einer anderen technischen Verwertung zugeführt werden können. Bereits in den 1980er Jahren hat der deutsch-britische Architekt Walter Segal in Lewisham bei London Einfamilienhäuser entworfen, die komplett in ihre Bestandteile zerlegt werden können. Dabei achtete er jedoch nicht nur auf jederzeit wieder lösbare Materialverbindungen, sondern nutzte auch nach Möglichkeit die im Handel erhältlichen Normmaße, um so wenig Verschnitt wie möglich zu erzeugen. Damals ein Projekt zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, sind die Lewisham-Häuser inzwischen äußerst beliebt und sogar architektonische Ikonen. Vor allem deshalb, weil sie so flexibel veränderbar sind und gleichzeitig eine einheitliche Architektursprache sprechen. Segal ging es hauptsächlich um die ökonomische Seite, die nicht minder wichtig ist, allerdings spielen heute weitere Faktoren eine wichtige Rolle: Ressourcenknappheit, Materialgesundheit und der Energieeinsatz, der zum Herstellen der Produkte und Unterhaltung der Gebäude eingesetzt werden muss. Die 55 Prozent an Abfällen, die aus der Baubranche kommen, sind ja ebenfalls unter nicht geringem CO₂-Ausstoß produziert worden.

Urban Mining am Beispiel des Rathauses Korbach

Urban Mining kann man frei mit „Bergbau in der Stadt“ übersetzen, vielleicht besser noch mit „Tagebau in der Stadt“, denn die Bergwerke sind Gebäude. Je einfacher sich ihre Bauteile oder Materialien an ihrem Lebensende, am Tag des Rückbaus, entnehmen und wiederverwenden oder wenigstens wiederverwerten lassen, und je geringer die Qualitätsverluste dabei sind, desto kreislauffähiger und damit nachhaltiger sind sie. Mit dem Urban Mining Indicator, den man mittels der Systematik des Urban Mining Index’ errechnen kann, kann die Kreislauffähigkeit eines Gebäudes in einer einzigen Zahl ausgedrückt werden. Der Vorgängerbau aus den Siebzigern konnte in dieser Hinsicht wenig beeindrucken, doch die von Heimspielarchitekten und von agn konzipierte Erweiterung sollte besser dastehen.

Mit der Idee, die Bewertung nach UMI zur Planungsgrundlage zu machen, überzeugten Rosen und der damalige agn-Geschäftsführer Lothar Niederberghaus die Stadt. In einem ersten Schritt entwickelte Heimspielarchitekten die Leitdetails, anschließend wurden sie, wo erforderlich, im Sinne der Kreislauffähigkeit und Reversibilität angepasst. Technische Innovationen brauchte es nicht. Stefan Bublak: „Für alles gab es schon eine Lösung, für die Konstruktion selber wurde nichts Neues erfunden. Ich bin seit 30 Jahren Architekt, da war nichts dabei, was ich nicht schon kannte. Man stellt es halt in einen neuen Kontext.“ Neu waren die sortenreine Trennung sowie die penible Dokumentation und Quantifizierung des Abbruchs und der Gewinnung und Aufbereitung der nutzbaren Stoffe für die Wiederverwertung im Neubau. In der Hauptsache handelt es sich um den Beton der tragenden Strukturen. Nach Abbau wurde der Schutt in der Recyclinganlage zu definierter Korngröße gebrochen, zwischengelagert und später im Betonwerk zu R-Beton weiterverarbeitet.

Bild: Heimspielarchitekten

Klemmen vor Schrauben vor Kleben

Diesen Teil des Projektes hat die Universität Kassel begleitet und dazu unter Mitwirkung von Anja Rosen eine Dokumentation erstellt, die über das Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raumforschung (BBSR) abrufbar ist. (Die Universität wird voraussichtlich Anfang 2024 zusammen mit dem Umweltministerium Hessen einen Leitfaden zum ressourcenschonenden Bauen herausbringen. Bereits jetzt kann ein entsprechendes, von Rosen für die ARGE von agn und Heimspielarchitekten angefertigtes Gutachten über das Umweltministerium abgerufen werden.) Im Zuge des Rückbaus in Korbach wurden Möglichkeiten und Grenzen der Wiederverwendung und Wiederverwertung deutlich. So enthielten etwa die Betondecken-Elemente über dem alten Ratssaal Holz und EPS als verlorene Schalungen, vom Beton nur schwer zu trennen, was daher ebenfalls die Kreislauffähigkeit beeinträchtigte.

Das mineralische Rezyklat kam in den Betonbauteilen des Ersatzneubaus zum Einsatz, im R-Beton (ressourcenschonender Beton) der Decken und der Fassadenelemente der modernen Erweiterung. Diese bestehen bis zu 39 Prozent aus Material aus dem Vorgängerbau. Soweit umsetzbar, wurden des Weiteren die Bauteile unbehandelt belassen, beispielsweise die Stahlbetonwände als Sichtbeton ausgeführt. Konsequent wurde auf PU-Ortschaum verzichtet, sämtliche Fenster und Türen wurden mittels Kompribändern abgedichtet. Schrauben ging immer vor Kleben, wie etwa im Fall der Sockelleisten. Die Dacheindeckung aus Titanzink wurde weder genagelt noch verschraubt, stattdessen wurde eine Ausführung als Doppelstehfalz gewählt, bei der die Elemente geklemmt werden.

Nachhaltig auch im sozialen Sinne

Unterm Strich ergab sich durch die Verwendung von R-Beton sowie durch den teilweisen Einsatz qualitativ hochwertiger, wiederverwendbarer und wiederverwertbarer Bauteile und Materialien ein Urban Mining Indicator von 42 Prozent. Das kann man bemängeln, muss in diesem Zusammenhang aber berücksichtigen, dass das Projekt mehrere, teils sich widersprechende Zielvorgaben hatte. Rein ökologisch betrachtet wäre es sicherlich sinnvoller gewesen, wesentliche Teile des Bestands weiter zu nutzen, oder wenigstens die tragende Betonstruktur, die vermutlich noch 100 Jahre gehalten hätte. In ihr steckten ja nicht nur Rohstoffe, sondern auch viel Graue Energie. Dann wären bei der Berechnung des Urban Mining Indicators ganz andere Werte herauskommen.

Doch schließlich war die Maßnahme, siehe oben, zugleich als Teil einer „quartiersbezogenen Stadtreparatur“ gedacht, die die Blockierung der Sichtachsen durch den Anbau von 1970 beheben und das Stadtbild wieder näher ans Original rücken sollte. Das Büro Heimspielarchitekten schreibt dazu auf seiner Website: „Als Gegenthese zu dem großmaßstäblichen Anbau aus den 1970er Jahren wird der gewachsene, mittelalterliche Stadtgrundriss der Stadt Korbach in seiner ,Körnung‘ und mit seiner Dachlandschaft selbstverständlich weitergeschrieben. Entwickelt aus den Besonderheiten des Ortes sowie der Einbeziehung des denkmalgeschützten Gebäudes zu einem Rathausensemble wird die Stadtmitte in ihren stadträumlichen Qualitäten gestärkt.“ [1] Für die schließlich umgesetzte Option spricht weiterhin die neue Qualität im Inneren, sowohl was die Tageslichtversorgung und die Sichtbezüge nach außen als auch, was die Barrierefreiheit betrifft. Die Mehrkosten von rund zehn Prozent gegenüber konventioneller Planung waren zu verschmerzen, zumal das Land Hessen den Nachhaltigkeitsaspekt mit finanzieller Förderung honorierte. Zuletzt darf man nicht vergessen, dass zum Konzept der Nachhaltigkeit neben der ökologischen und der ökonomischen genauso die soziale Dimension gehört. Rathäuser sind identitätsstiftend für Einwohnerinnen und Einwohner und sind erste Anlaufstellen für Zugezogene, sie repräsentieren. Gerade sie müssen von den Nutzer:innen, von der städtischen Gesellschaft angenommen werden. Und das lässt sich von dem heutigen Ensemble aus Alt und Neu, aus Gotik und 21. Jahrhundert durchaus sagen.

[1] https://www.heimspielarchitekten.de/projekte/rkb/

Bild: Heimspielarchitekten

Bild: Heimspielarchitekten

Bild: Heimspielarchitekten

Bild: Heimspielarchitekten

Bild: Heimspielarchitekten

Bild: Heimspielarchitekten

Bild: Heimspielarchitekten

Bild: Heimspielarchitekten

Der Urban Mining Index

Urban Mining, der „Bergbau in der Stadt“, ist eine der Antworten auf gravierende Probleme der Baubranche, die diese zum nicht geringen Teil selbst geschaffen hat. Ressourcen werden immer knapper, die Energiekrise lässt die Materialpreise in die Höhe schnellen und der Klimawandel fordert generell ein Nachdenken über nachhaltige, kreislauffähige Architektur. Um diese dringend erforderliche Transformation in Gang zu bringen, sind Planungsinstrumente erforderlich, mit denen sich das Potenzial von Gebäuden oder Gebäudekonzepten als späteres „städtisches Bergwerk“, sprich: deren Kreislauffähigkeit, quantifizieren und optimieren lässt. Eines dieser Planungsinstrumente hat Prof. Anja Rosen von der Technischen Universität Wuppertal ab 2015 im Rahmen ihrer Promotion an der Bergischen Universität Wuppertal entwickelt, den Urban Mining Index.

Die Systematik des Urban Mining Index erlaubt es, das Kreislaufpotenzial eines Gebäudes, das Ausmaß des Anteils, zu dem es am Ende seines Lebens wieder in den Kreislauf eingebracht werden kann, in einer Zahl auszudrücken. Nichtsdestotrotz spielen im Zuge der Berechnung dieser Zahl, des Urban Mining Indicators, viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle. So zum Beispiel, ob die jeweiligen Bauteile oder Materialien ohne Qualitätsverluste wiederverwendet oder wiederverwertet werden können oder nicht, dazu, ob die Entnahme und die Aufbereitung mit minimalem, mit geringem oder mit eher hohem Aufwand (an Personal, an Maschinen, an Energie) verbunden ist. Können Wiederverwendung oder Wiederverwertung auf derselben Qualitätsstufe erfolgen, liegt ein geschlossener Kreislauf, ein Closed Loop vor. Kommt es zu Qualitätseinbußen, ist also immerhin noch die Nutzung in einem offenen Kreislauf möglich, wird das lediglich dem Loop-Potenzial zugeschlagen. Vom Bau über die Nutzung bis zum Rückbau werden alle Phasen berücksichtigt. Sowohl die bei der Errichtung wie auch die im Falle von Sanierung, Modernisierung, Umbau oder Erweiterung eingebrachten Materialien und die daraus jeweils entstehenden Wertstoffe, je nach ihrer Qualitätsstufe. Schadstoffe in den Materialien verhindern das spätere Recycling, weshalb für solche Produkte kein Kreislaufpotenzial ausgewiesen wird. Es wird bei der Ermittlung des UM Indicators sowohl der rein massenmäßige Anteil der wiederverwend- und wiederverwertbaren Stoffe an der Gesamtmasse des Gebäudes berücksichtigt als auch die jeweilige Qualitätsstufe. So mag ein Haus zu 100 Prozent aus verwertbaren Materialien bestehen – sind diese aber nur mit hohem Aufwand sortenrein trennbar, bleibt der Indicator unter der 100er-Marke.

Re-Use, Recycling und Downcycling

Dass der Begriff „Nachhaltigkeit“ inflationär gebraucht wird, ist inzwischen vielen Menschen bewusst. Jedoch auch der Begriff „Recycling“ wird vielfach eher werblich eingesetzt, denn er suggeriert, ähnlich wie „Nachhaltigkeit“, einen konkreten Nutzen für die Umwelt. Der zeigt sich allerdings erst, wenn genauer hingesehen wird, wenn die Arten der erneuten Nutzung differenziert betrachtet werden, Re-Use, Recycling und Downcycling.

Beim Re-Use handelt es sich um Wiederverwendung für denselben Zweck. Prof. Rosen erläutert ihn am Beispiel eines Fensters. Re-Use-tauglich ist es, wenn es so konstruiert und eingebaut worden ist, dass es ohne Aufwand wieder ausgebaut und an anderer Stelle, in einem anderen Gebäude in der gleichen Funktion genutzt werden kann. Als Fenster in einer Außenwand, unter der gleichen Beanspruchung wie zuvor, was aufgrund der steigenden Wärmeschutzanforderungen nur mit besonderen Maßnahmen möglich ist.

Von Recycling spricht man, wenn etwa der Aluminiumrahmen eines Fensters eingeschmolzen wird und daraus ein neuer Rahmen gleicher Materialgüte wird. Denn Aluminium kann ohne Qualitätseinbußen beliebig oft wiederverwertet werden, wird auf die Sortierung nach Legierungen geachtet.

Downcycling liegt vor, wenn zum Beispiel Kunststoffprofile von Fenstern eingeschmolzen und neu geformt werden. Die Polymerketten verkürzen sich bei jedem Recyclingvorgang, so dass die Herstellung gleichwertiger Profile ausgeschlossen ist. Es bleibt nur die Nutzung für Produkte minderer Materialgüte.

Laut Rosen hieße es zwar, „dass über 80 Prozent der Materialien im Bauwesen recycelt werden. Das ist aber mitnichten so, da dabei der größte Anteil Downcycling ist, also Weiterverwertung von mineralischen Baustoffen wie Ziegel, Beton und derlei Dingen, die einfach nur gebrochen werden und dann im wahrsten Sinne des Wortes unter der Straße verschwinden.“

Der DGNB-Gebäuderessourcenpass

Nicht nur auf Bundesebene sind die Nachhaltigkeits- und Klimaziele gesteckt, sondern auch auf EU-Ebene. Der European Green Deal sieht bis 2030 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 Prozent vor, 2050 soll Klimaneutralität erreicht sein. Umso wichtiger sind Tools, die uns Planenden dabei helfen, im Baubereich die Voraussetzungen für eine echte Kreislaufwirtschaft zu schaffen.

Im März 2023 hat die DGNB, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, den Gebäuderessourcenpass vorgestellt. So wie der Energieausweis Auskunft über den Energiebedarf und die energetische Qualität eines Gebäudes gibt, soll der Gebäuderessourcenpass Auskunft über den Gehalt an Grauer Energie und über die Kreislauffähigkeit der verwendeten Materialien geben. Gemäß DGNB haben sich die Ersteller diverser Planungs-, Dokumentations- und Bewertungstools (Urban Mining Index, Concular, Madaster, Circularity Design Toolkit von EPEA) an ihm ausgerichtet oder zumindest Entsprechendes angekündigt.

Noch sind diese Instrumente jedoch wie auch der Ressourcenpass nicht gesetzlich verankert, es besteht demnach keine Verpflichtung zur Anwendung. Überdies erschweren zahlreiche Vorgaben und Vorschriften den Übergang in die Zirkularität. Bestimmte Bauteile erhalten ihre Zulassung nur für bestimmte Einbausituationen. Eine Brandschutztür aus einem abbruchreifen Gebäude als gleichwertige Brandschutztür in einem anderen wieder einzubauen, ist aktuell nicht möglich, da sie die Gewährleistung verliert. Diese ist allerdings notwendig. Hier besteht noch Handlungsbedarf auf Gesetzgeberseite. Anja Rosen hat daher die Einrichtung von durch die öffentliche Hand geförderten Gutachterausschüssen angeregt, deren Mitglieder in solchen Fällen nach Prüfung eine Gewährleistung geben könnten.

Einfach anfangen

Dennoch können wir als Planende auch ohne gesetzliche Verankerung zum zirkulären Bauen beitragen, indem wir ein paar scheinbare Selbstverständlichkeiten in Frage stellen. Müssen Gebäude wie bisher für die Ewigkeit geplant werden, so als ob sie für immer unveränderbar bestehen bleiben müssen? Tatsächlich werden die Lebenszyklen von Gebäuden tendenziell kürzer. Konzepte, die die jederzeitige Umnutzung erlauben, sollten die Norm sein. Achten wir schon ab Beginn der Entwurfsphase auf Schadstofffreiheit, auf Wiederverwend- und -verwertbarkeit der Materialien, und natürlich auf die Dokumentation, wird die Kreislauffähigkeit steigen. So wäre zumindest ein Anfang gemacht.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Denkmal und Altbau mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/denkmal-und-altbau

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch unsere -Podcasts zum Thema Kreislaufwirtschaft, einmal über das -Potenzial des Urban Mining, dann über die Wiederverwendung von Baustoffen.

Urban Mining: https://t1p.de/geb-podcast-21

Wiederverwendung von Baustoffen:

https://t1p.de/geb-podcast-20